神经纤维瘤病1 型合并慢性髓性白血病一例及文献复习

张志坚 傅雷华 周 炀 洪 攀 封蔚莹 傅佳萍

神经纤维瘤病是一组三种异质性疾病,包括神经纤维瘤病1 型(NF1)、神经纤维瘤病2 型(NF2)和神经鞘瘤病。NF1 是神经纤维瘤病中最常见的一种,临床表现多样,其主要特征是良性皮肤病变,包括神经纤维瘤和咖啡斑等[1]。慢性髓性白血病是骨髓造血干细胞克隆性增殖形成的恶性血液肿瘤。检索PubMed 只发现3 例关于慢性髓性白血病与NF1 共存的报道[2-4],国内尚未见报道。在对中国NF1 和恶性肿瘤患者的首次队列研究中,也未见该两种疾病共存的报道[5]。通过复习相关文献,我们注意到合并患有NF1 的慢性髓性白血病患者,在发病机制及治疗上均有部分重叠。本文报道浙江省绍兴市人民医院收治的1 例面部巨大NF1 并发慢性髓性白血病的病例。

1 病历资料

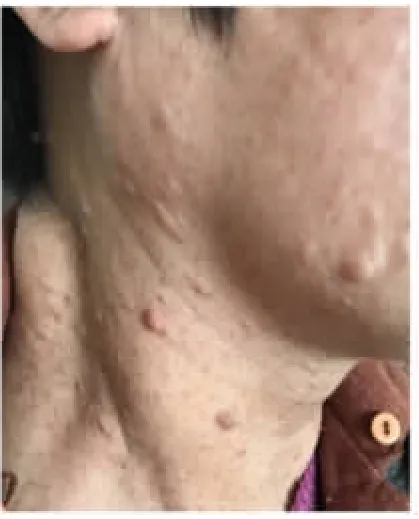

患者,男,29 岁,末次于2020 年6 月18 日因“确诊慢性髓性白血病6 年,继续治疗”入院。患者6 年前(2014 年8 月)因“咳嗽、咳痰20 天”血液科住院,当时查血常规:白细胞计数(WBC)412×109/L,血红蛋白(HB)73g/L,血小板计数(PLT)389×109/L,骨髓常规:骨髓有核细胞明显增多伴嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多,原始粒细胞3.67%,早幼粒细胞4.59%,考虑慢性髓性白血病。免疫分型:BLASTS 区域占6.62%,主要表达髓系指标,粒细胞占71.77%,单核细胞占1.5%,淋巴细胞占2.14%,粒细胞异常增多。染色体:46,XY,t(9;22)(q34;q11)[10]。融合基因:BCR-ABL P210 融合基因b3a2 阳性,4.52E+05,BCR-ABL/ABL 201.79%。2014 年9 月开始服用伊马替尼400mg,每天1 次治疗。2015 年1 月复查骨髓染色体:46,XY,t(9;22)(q34;q11)[3]/46,XY [17]。BCR-ABL 融合基因:P210 阳性,1.85E+04。继续原方案治疗。2015 年3月查骨髓ABL 激酶示T315I 突变。予伊马替尼500mg,每天1 次及干扰素治疗,并定期门诊随访。2018 年10 月起因患者伊马替尼、干扰素疗效欠佳,予停用,改羟基脲片降白细胞治疗。2020 年3 月起单用羟基脲无法控制白细胞,多次予阿糖胞苷25mg 每12h1 次,持续7~10 天降白细胞,用药期间贫血、血小板低下,对症输注红细胞、血小板。末次仍为阿糖胞苷降白细胞及对症输注红细胞、血小板收治入院。既往史:患者出生1 周左右面部出现“肿块”,进行性增大为肿块并出现全身多发咖啡斑。根据1987 年美国马里兰州贝塞斯达国立卫生研究院关于神经纤维瘤的会议共识[6],确诊为NF1。先后于3 岁、18 岁时行面部正畸手术后有好转,但后续又进行性增大。2020 年3 月患者右侧面部肿块(见图1)、腹部咖啡斑(见图2)。家族史:患者母亲8 岁起面部、颈部先后出现“肿块”,诊断为NF1,未治疗。现左侧面部纤维瘤肿块(见图3),颈部神经纤维瘤结节(见图4)。查体:体温37.9℃,脉搏118 次/分,呼吸20 次/分,血压127/76mmHg(1mmHg=0.133kPa),神清,精神尚可,右侧面部畸形,头部枕部可见肿块,咽稍充血,腹隆,肝脐下4 指,脾脐下4 指,余无殊。诊断:慢性髓性白血病(急变期,ABL 激酶T315I 突变),NF1。治疗:患者慢性髓性白血病急变期,伴ABL 激酶T315I 突变,积极的下一步治疗需改用三代酪氨酸激酶抑制剂、造血干细胞移植或参加临床试验。根据患者意愿,本次入院后仍以羟基脲、小剂量阿糖胞苷降白细胞及间断输注红细胞、血小板等治疗为主,期间伴发感染,对症抗感染。2020 年9 月因颅内出血自动出院。

图1 患者右侧面部肿块

图2 患者腹部咖啡斑

图3 患者母亲左侧面部肿块

图4 患者母亲颈部纤维瘤结节

2 讨论

NF1 为常染色体显性遗传性疾病,其发病基因NF1 定位于人类染色体17q11.2 上,是一种抑癌基因,NF1 基因突变导致形成功能丧失的NF1-[7]。神经纤维蛋白是NF1 基因的表达产物,与RAS 蛋白关系密切。Cichowski 和Jacks[8]认为,所有RAS 蛋白都存在两种细胞状态,大多数以其非活性的GDP 结合形式RAS-GDP 存在,只有极少数以其代谢活性的GTP结合形式RAS-GTP 存在。而RAS 蛋白只有以RASGTP 的结合形式才能上调构成RAF-MEK-ERK、PI3K-Akt-mTOR 的信号通路并激活下游效应蛋白。NF1 基因突变使得神经纤维蛋白表达受限,后者的关键作用是通过刺激RAS 蛋白自身的低内源性GTP活性来促使RAS-GTP 转化为非活性的RAS-GDP 状态,从而下调RAF-MEK-ERK、PI3K-Akt-mTOR 信号通路及下游效应蛋白的激活。NF1 基因突变将使RAS-GTP 活性上调并致病。

Rosenbaum 和Wimmer[9]认为,NF1-/-Schwann 细胞是神经纤维瘤病的肿瘤细胞,神经纤维瘤病的发生正是由于NF1-/-Schwann 细胞和环境中各种其他NF1+/-Schwann 细胞之间的细胞通讯受到干扰所致,这些细胞改变的信号转导激活NF1-/-Schwann细胞膜结合受体酪氨酸激酶,从而导致RAS 的激活,并进一步激活RAF-MEK-ERK、PI3K-AktmTOR 及其下游途径,促进了神经纤维瘤细胞的增殖、分化和存活。Sheela 等[10]研究人员比较了NF1 患者的Schwann 细胞和野生型Schwann 细胞的细胞表型,发现来自人类神经纤维瘤病患者的Schwann 细胞表现出增强的血管生成和侵袭特性。不过,神经纤维蛋白水平和RAS 信号也可能受到NF1 突变以外的机制的影响,包括泛素化[11]。

本例患者及其母亲均罹患NF1,但经家系调查,患者母亲为8 岁起逐渐发病,包括患者外祖父母在内的其余家庭成员均无发病。根据双命中假说,肿瘤患者抑癌基因的2 个等位基因都失活才能发生癌变[12]。我们认为患者母亲可能自幼携带1 个NF1 等位基因突变或缺失,也可能8 岁左右时两个NF1 等位基因先后或同时突变或缺失。而患者应自幼携带两个NF1 等位基因突变或缺失,但与其母亲不一定完全相同,因为NF1 基因的体细胞失活可能由不同的突变机制引起,可能涉及基因内突变、杂合性丧失和启动子区的表观遗传修饰。Laycock-van Spyk 等[13]对截至2010 年7 月的不同NF1 相关肿瘤研究中,发现至少有577 种不同的体细胞NF1 基因改变被报道,其中一半以上(323/577;56%)与NF1 基因区域的杂合性丧失相对应,有些涉及17 号染色体更大的区域。我们未对患者母亲做NF1 基因突变检测,仅对患者NF1 exon 27-29/31-34 做了点突变检测,未发现异常。

慢性髓性白血病起源于染色体的改变,即t(9;22)(q34;q11),导致BCR-ABL 融合基因的产生并生成BCR-ABL 融合蛋白,使酪氨酸激酶活性显著增强,从而导致细胞的异常黏附、增殖和存活。甲磺酸伊马替尼作为第一代酪氨酸激酶抑制剂在慢性髓性白血病的治疗中发挥着里程碑的作用,但越来越多的实验数据支持RAS 和RAS 下游信号在BCR-ABL驱动的肿瘤发生中发挥关键作用,同时下游RAFMEK-ERK 的异常激活也是慢性髓性白血病对甲磺酸伊马替尼耐药的基础[14-15]。Olayemi 等[3]报道1 例成年NF1 患者发展为慢性髓性白血病,作者认为在这些患者发展为慢性髓性白血病的过程中,神经纤维蛋白的缺失与BCR-ABL 基因酪氨酸激酶活性的上调之间存在协同作用的可能性。同时病例中的37 岁女性患者对甲磺酸伊马替尼的治疗效果也明显比不合并NF1 患者要差,这与我们的患者情况类似。然而,也有报道在仅患有慢性髓性白血病而无神经纤维瘤疾病的患者中,无法观察到任何RAS 或NF1 可检测的突变[16]。

众所周知甲磺酸伊马替尼的分子靶点除了ABL,还有c-Kit 和PDGFR。Yang 等[17]报道了甲磺酸伊马替尼对转基因小鼠神经纤维瘤的治疗作用,并推测肿瘤抑制是通过c-Kit 途径抑制NF1+/-肥大细胞的浸润。基于这些实验结果,甲磺酸伊马替尼,一种c-Kit 的有效抑制剂,被用于一个患有进行性丛状神经纤维损伤并压迫气道的3 岁儿童,甲磺酸伊马替尼治疗使该患者肿瘤体积减少70%[18]。在甲磺酸伊马替尼治疗NF1 丛状神经纤维瘤的Ⅱ期试验中,甲磺酸伊马替尼的治疗剂量成人为800mg/d,观察到26%的患者可使肿瘤体积产生可评估缩小的客观反应[19]。本例患者甲磺酸伊马替尼的使用主要针对的是慢性髓性白血病,未使用800mg/d 的高剂量,同时因为后期ABL T315I 突变,甲磺酸伊马替尼终止使用,并未观察到患者神经纤维瘤病灶体积缩小。

综上所述,我们认为对于合并患有NF1 的慢性髓性白血病患者,在发病机制上与NF1 突变导致神经纤维蛋白水平下降,并进一步活化RAS 及下游信号途径相关,治疗上可以应用络氨酸激酶抑制剂甲磺酸伊马替尼。

最后,除了慢性髓性白血病,NF1 患者有可能并发其他各种良性和恶性肿瘤[20],Brokinkel 等[21]认为几乎所有的NF1 患者在一生中都会合并肿瘤。因此,我们对同样患有NF1 的患者母亲做出定期体检的建议。