基于Citespace对抗食物过敏研究领域的可视化分析

周 钰,刘庆梅,张 军,张亚芬,舒桢单,刘光明

食物过敏是指机体受到食物来源的抗原刺激而引起组织损伤或免疫功能紊乱的病理性免疫反应[1],其临床表现常见为鼻炎、皮炎、哮喘、休克甚至死亡。据统计,目前全球6%~13%人口出现食物过敏病情[2],全球食物过敏发病率以约1%~8%的速度增长,其中儿童的发病率远高于成年人[3]。因其流行率持续上升,故食物过敏已成为一个重大的健康负担。对于食物过敏的预防及治疗,目前还没有根治的药物或标准化的免疫治疗方案,在临床上仍采用避免接触过敏原来预防食物过敏的发生,使用抗组胺药、肾上腺素注射作为紧急治疗食物过敏的疗法[4]。近年来,科研团队对食物过敏发生机制进行了深入研究,明晰过敏发生时机体内环境和免疫细胞间的作用与变化,众多针对最常发生的特异性过敏反应的治疗手段也在不断优化中,为预防和治疗食物过敏提供新的思路和依据,为患者个体化治疗提供更多的选择[5]。

Citespace“引文空间”是美国著名华裔学者陈超美开发的一款主要用于计量和分析科学文献数据的信息可视化软件,通过绘制科学和技术领域发展的知识图谱,直观地展现科学知识领域的信息全景,探索某一科学领域中的关键文献、热点研究和前沿方向。该软件已广泛应用于国内外各大学科领域,在国外主要应用于信息科学、生命科学等领域;在国内,多集中在管理学、教学、社会学、经济学等领域,目前在食物过敏领域的使用并不多。论文是基础科研成果的重要表现形式[6],当前国内外对于治疗食物过敏的相关研究论文及文献数以千计,然而对于这些文献的分析和利用并不充分。

本文以Citespace 软件系统对Web of Science(WOS)数据库中有关治疗食物过敏的文献进行全面可视化分析,了解抗食物过敏的研究现状和发展趋势,把控目前的热点研究方向,为后期深入研究抗食物过敏及新型具有抗食物过敏功效的特殊食品提供理论指导。

1 资料与方法

1.1 资料检索

在Web of Science Core Collection 的SCIEXPANDED 数据库中查找包含主题词为“anti food allergy”的期刊文章,共检索到748 篇文章,发表时间跨度为2010—2019年间[7]。

1.2 分析方法

将检索到的文献从WOS 上以“纯文本”导出,导出文献记录中的“全记录与引用的参考文献”作为待处理的源数据。使用Citespace 软件5.6.R5 版本,以纳入的748 篇文献中的keywords 作为节点进行聚类分析、突显分析,设置时间跨度为2010—2019年,time slice 设置为1年,阀值设置为Top 50 per slice,运行软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 基于Citespace 分析抗食物过敏领域主要研究方向

2.1.1 抗食物过敏领域文献发表总体情况2010—2019年,抗食物过敏相关主题发文量总体呈稳步增长趋势,增长速度较为平稳(图1)。相较于2011年,2012年关于抗食物过敏相关主题的发文量明显提升;2012—2015年的发文量保持平稳浮动;与2010年相比,2019年的发文量增长逾两倍,表明随着全球食物过敏发生率的增加,科研团队在抗食物过敏领域的相关研究逐年增长。

图1 2010—2019年抗食物过敏科研文献数量变化趋势Fig.1 Changeable tendency of the number of anti food allergy research literatures in 2010—2019

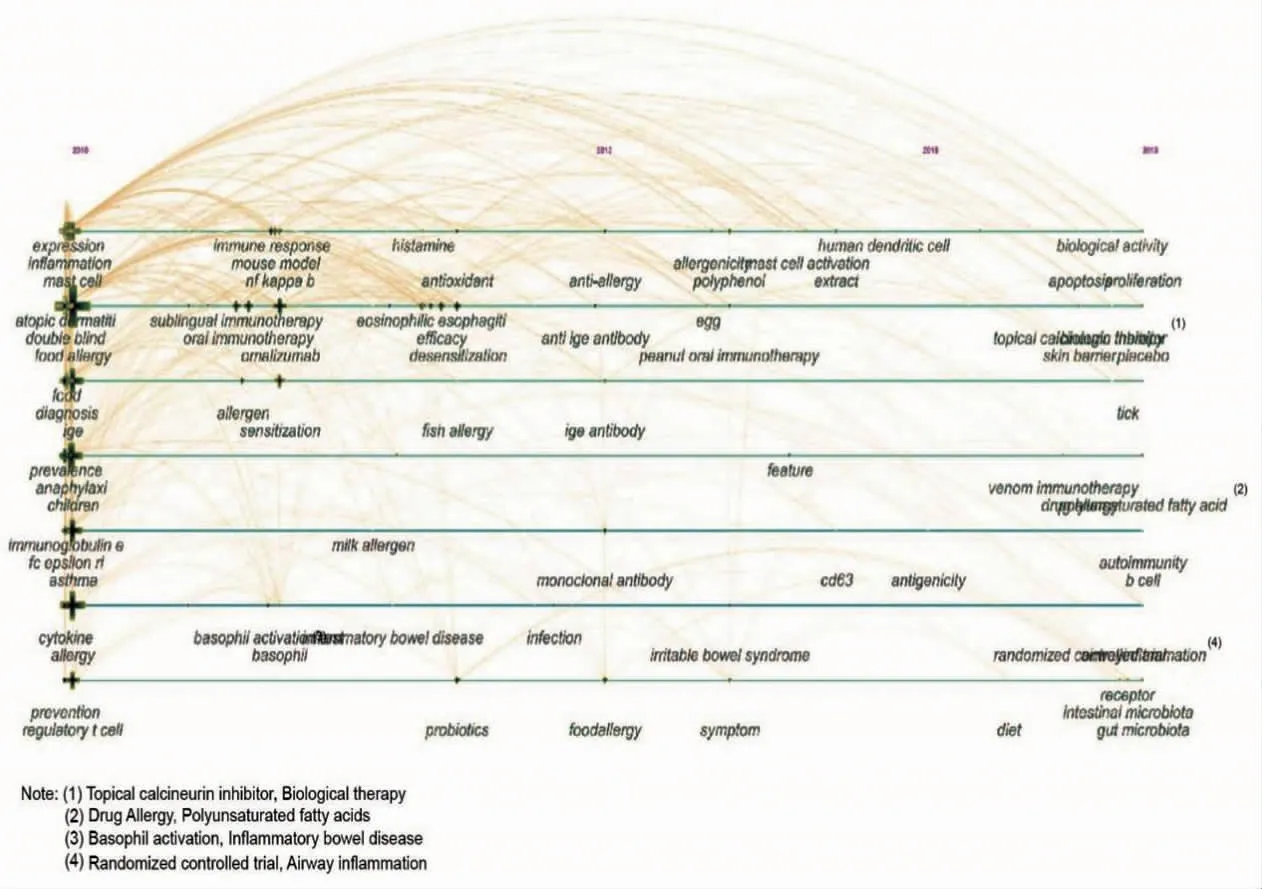

2.1.2 食物过敏原及发生机制的相关聚类词 聚类分析是对具有多项指标的数据进行分类的一种统计方法,根据指标间的相似程度进行类别划分,实现指标分类,以发现抗食物过敏领域的主要研究内容分布[7]。本研究的聚类知识图谱由345 个节点,1 490 条线组成,聚类模块性指数Q 值和聚类轮廓性指数S 值分别为0.4536(>0.3)和0.7770(>0.5),意味着划分出来的社团结构是显著的,聚类是合理的(图2)。

图2 抗食物过敏关键词时间线图Fig.2 Cluster timeline diagram of the keywords of anti food allergy

去除其中检索的关键词,由图2可知近十年来抗食物过敏领域主要研究内容为食物过敏原及发生机制研究、食物过敏治疗方法研究。聚类词频繁出现鸡蛋(egg)、牛奶(milk)、花生(peanut)等食物过敏原相关聚类关键词,这类聚类词时间跨度广,在2010—2019年间均有相关研究论文发表。现有报道称引起儿童食物过敏最常见的过敏原是牛奶和鸡蛋,其患病率分别为2%~3%和1%~2%[8]。通过对食物过敏导致的荨麻疹病情的调查发现,过敏发生率最高的食物过敏原是腰果(8.1%)、虾(6.8%)和蟹(6.4%)[9]。因基因、环境、生活习惯等不同,中国和日本等亚洲国家或地区人民的主要过敏原不同于欧美,小麦成为继鸡蛋和牛奶之后最常见的食物过敏原之一[10]。

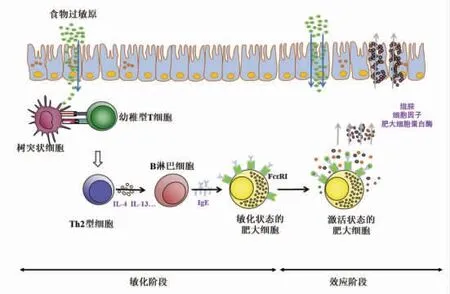

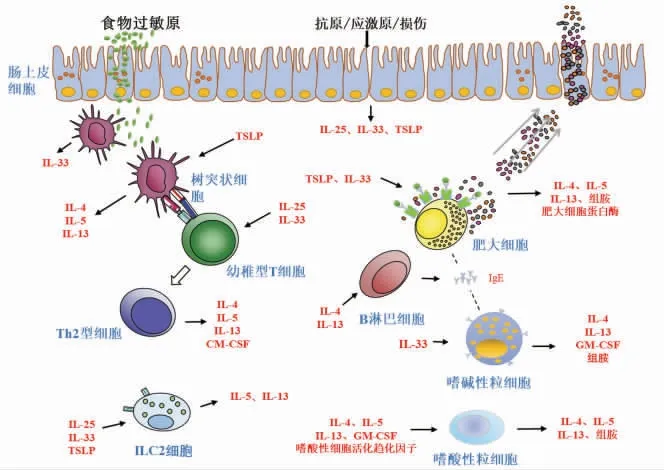

食物过敏发生机制相关聚类关键词有致敏(sensitization)、调节性T 细胞(regulation T cell,Treg)、肥大细胞(mast cell,MC)、IgE 等。如图3所示,IgE 介导的食物过敏反应主要分为致敏与效应两个阶段,致敏阶段主要指在抗原递呈细胞、T 淋巴细胞、B 淋巴细胞等联合作用下,MC 被激活,细胞表面高亲和力受体与IgE 交联,处于敏化状态[11];效应阶段是指再次进入机体的过敏原和交联在MC 表面的IgE 直接结合,激发MC 脱颗粒,释放出组胺、肥大细胞蛋白酶等过敏介质[12],导致体内众多细胞因子动态平衡和免疫系统的稳态平衡被打破,进而引发全身性过敏反应,出现的一系列过敏症状[13]。

图3 食物过敏的发生机制Fig.3 Occurrence mechanism of food allergy

2.1.3 过敏原特异性治疗的相关聚类词 聚类词频繁出现如口服免疫疗法(oral immunotherapy,OIT)、舌下免疫疗法(sublingual immunotherapy,SLIT)、花生口服免疫治疗(peanut oral immunotherapy)等过敏原特异性治疗方法相关关键词(图2)。过敏原特异性治疗方法主要包括OIT、SLIT、表皮免疫疗法等,该类疗法利用天然食物过敏原和突变重组过敏原蛋白降低机体内IgE 结合活性,使用安全的剂量以产生最大的免疫反应,进而提高大多数受试者引起过敏反应所需的过敏原阈值,从而改变患者必须严格避免接触过敏原的饮食模式[14]。由图2可以发现,过敏原特异性治疗方法在2011—2013年间基础研究较热,花生[15-16]、牛奶[17]等八大主要过敏原的特异性免疫疗法研究成果较多。目前,OIT 和表皮免疫疗法治疗部分过敏原的特异性方法作为食物过敏管理的一部分计划纳入临床实践中[18]。

尽管部分过敏原特异性治疗方法取得了一定的成功,还存在许多的局限性,主要包括治疗周期长,临床访视频繁,费用高,治疗期间不良事件风险增加等问题[19]。近期研究还发现在卵子诱导的食物过敏小鼠模型中,人工甜味剂和混合食品添加剂破坏小鼠的口服耐受,诱发食物过敏[20]。对OIT、SLIT 等还需进一步优化治疗方案,提高安全性,同时最大限度地提高疗效[21]。

2.1.4 过敏原非特异性治疗的相关聚类词 图2的时间线图中出现益生菌(probiotics)、奥马利珠单 抗(omalizumab)、多 酚(polyphenol)、提 取(extract)等过敏原非特异性治疗方法相关聚类词。与特异性治疗方法相比,过敏原非特异性治疗方法具有作用范围广,疗法安全温和,不具有特殊针对性等优点[5]。其中,单克隆抗IgE 抗体最具代表性的奥马利珠单抗能有效降低血清IgE 水平,抑制IgE 受体的表达,阻断效应细胞的活化,减少过敏介质的释放,从而缓解机体过敏反应[22-23],且在停用后,患者仍能保持持续的脱敏状态[24],目前其已被美国食品药品监督管理局批准用于临床辅助治疗过敏性哮喘和慢性荨麻疹[25]。近年来有研究证明益生菌可通过与肠上皮细胞相互作用来调节肠道通透性和黏膜厚度,以增强机体肠道健康的功效[26-29]。免疫系统功能不全的新生婴儿和老年人可通过食用益生菌来改善肠道健康,缓解食物反应引发的过敏症状[30-32]。酚类化合物是一类具有重要生物活性的生物大分子,广泛存在于自然界中,包括花青素类、芦丁、儿茶素、槲皮素等[33]。目前有研究发现酚类化合物可通过沉淀过敏原,减少过敏原的抗体识别[34],抑制IgE 结合表位的识别[35],降低患者过敏反应发生风险。此外,不饱和脂肪酸[36-37]、多肽[38]、糖类[39]、萜类、皂苷类[40]等天然来源物质同样具有良好的抗食物过敏活性,通过深入研究天然活性物质的抗过敏的活性功效和作用机理,为开发新型抗过敏活性药物提供一定的理论基础[41]。

2.2 基于Citespace 分析抗食物过敏领域前沿研究进展

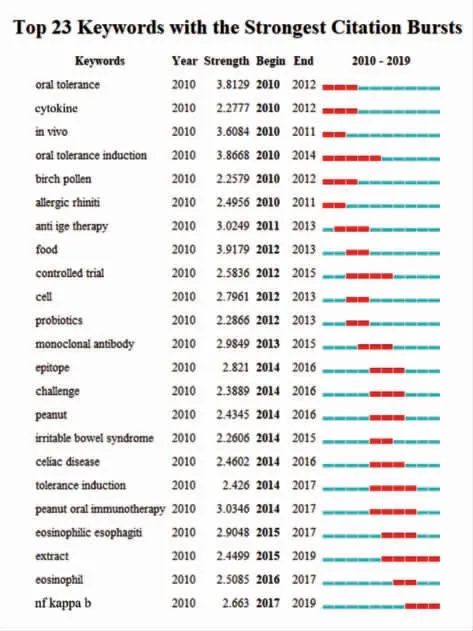

利用陈超美教授开发的Citespace V 信息可视化软件获得抗食物过敏研究方向的关键突现词。关键词的突现表示关键词在较短时间内使用频次显著增加。从知识理论角度可将中心度和频次高的关键词看作一段时间内研究者共同关注的热点问题,根据突现词的词频变化可以判断研究领域的前沿与趋势[7]。根据Citespace 软件获得2010—2019年间抗食物过敏的突现关键词(图4)。根据2010—2019年的出现频率可将抗食物过敏领域前沿研究进展主要划分为抗食物过敏相关机理研究和新型治疗手段研究。

2.2.1 抗食物过敏作用机理前沿研究进展 由图4可知,2010-2019年有肠道易激综合征(irritable bowel syndrome)、腹泻(celiac disease)等临床表现关键词,由突现强度和年时间差可以发现临床表现关键词主要集中出现在2014—2017年。免疫功能低下的儿童和老年人在过敏发生过程中常出现肠道菌群紊乱,导致胃肠道内滋生有害菌,腹泻久治不愈[42]。胃肠道屏障能维持胃肠道内环境平衡,抵御外来应激原刺激,作为环境的主要屏障和第1 道防线,上皮细胞在致敏和增强机体免疫反应过程中表现出重要作用,胃肠道上皮通透性增加是抗原进入黏膜下层并启动食物过敏的关键事件之一[43]。

图4 抗食物过敏突现关键词Fig.4 Emergent keywords of anti food allergy

由图4可知,细胞因子(cytokine)、体内(in vivo)、细胞(cell)、嗜酸性粒细胞(eosinophilic esophagitis)、NF-kappa B 等机体内免疫系统相关突现关键词出现年份较早,时间跨度大。免疫细胞依靠免疫细胞因子传递信号完成协同作用[44],细胞因子在组织稳态、免疫调节、炎症和过敏方面都发挥着重要作用[45]。图5所示,食物抗原到达并穿过受损的肠上皮细胞时,会快速诱导肠上皮细胞合成并释放出白介素-25(Interleukin-25,IL-25)、IL-33、TSLP 等细胞因子,IL-33、TSLP 和IL-25 在致敏过程中通常被称为“警报细胞因子”,通过这些新发现的关键细胞因子将信号传递给其它免疫细胞,引发机体免疫调节失衡[46-47],参与维持所有反应,加重食物过敏、哮喘和特应性皮炎。其中,IL-33 在体内的主要靶细胞包括MC、2 型先天性淋巴样细胞(Type 2 Innate Lymphoid cells,ILC2s)等组织免疫细胞[48],通过诱导ILC2s 产生大量IL-4 和IL-13 等细胞因子[49-50],或通过ST2 受体发出信号,促使Th0 细胞向Th2 型细胞转化[51],刺激MC 分泌IL-6[52]。IL-25 能诱导IL-13 和IgE的产生[53],这可能是快速引发机体全身性过敏反应的关键步骤[44]。摄入抗原诱导的IL-25 可以激活ILC2s 细胞产生IL-13 和IL-4,建立ILC2 细胞的正、反馈回路[54],并与TSLP 共同诱导Th2 细胞释放IL-9[53],促进MC 的成熟。因此,可通过阻断IL-33、IL-25、TSLP、IL-4、IL-13 等上游细胞因子的作用,有效预防和治疗食物过敏,其中以IL-33为靶点、能有效治疗成人花生过敏的治疗性抗体(Etokimab)已进入临床试验环节[55]。

图5 细胞因子在食物过敏及抗食物过敏中的作用机制Fig.5 The act mechanism of cytokines in food allergy and anti food allergy

过敏原进入机体后同时会激活相关信号通路的表达[56],经信号级联放大和调节,最终引起一系列免疫系统的综合改变,包括下游基因表达的影响、细胞因子的调节等。NF-kappa B 信号转导通路是一条高度保守的进化通路,主要参与维持肠道免疫稳态,在免疫和炎症反应的调节中起关键性作用[57]。Fu 等[58]发现干酪乳杆菌通过参与NFkappa B 信号通路的激活,增加该信号通路下游细胞因子IFN-γ 和IL-2 的产生,调节免疫相关细胞的生长发育和免疫功能,从而缓解食物过敏反应。此外,MAPK、AP-1 和STAT 等信号通路也是参与机体免疫调节的常见关键通路,且多种信号传导分子间会构建一个错综复杂的网络调控系统,通过正向促进或反向抑制等方式共同参与机体内环境稳态的调节。Jeong 等[59]发现具有抗食物过敏活性的枳实提取物,对LPS 刺激的RAW-264.7 细胞中MAPK 的磷酸化有较强的抑制作用,并以浓度依赖性的方式抑制AP-1、JAK2/STAT 和NF-kappa B 的激活和表达。

2.2.2 食物过敏治疗前沿研究进展 2010—2019年间,治疗手段突现关键词包括口服耐受诱导(oral tolerance induction)、抗IgE 疗法(anti IgE therapy)、单克隆抗体(monoclonal antibody)、桦树花粉(birch pollen)、提取(extract)等。近十年来,天然来源的抗过敏活性成分研究成为热点方向之一,众多研究组发现多种天然活性成分存在着极具潜力的抗过敏医用转化前景。但是,由于部分天然活性物质存在先天的结构不稳定等问题,限制了其在抗过敏疾病领域的推广。以此衍生出对天然来源的活性物质进行改造,获得生物活性更高、性质更稳定的化合物,也成为了该领域的重点研究方向之一。Fujitaka 等[60]发现将黄酮类化合物和多酚化合物进行半乳糖基化反应,改良后的糖苷化合物表现出更好的抗食物过敏生物活性。随着现代中医药的快速发展,众多科研学者对中草药的抗过敏活性做了大量研究,取得显著效果;然而,中药抗过敏活性仍需探究其机理。运用现代细胞和分子生物学研究抗食物过敏中药,以探明中药的作用机制和靶点,或是研发抗过敏活性药物的新思路。

肠道内优势菌群的丰富度和数量的改变会影响肠道黏膜的免疫应答,作为预防策略,益生菌和肠道菌群的研究逐渐成为抗食物过敏的另一研究热点。粪菌移植是重建肠道菌群的又一有效手段,研究表明:用健康儿童的粪便微生物群对小鼠进行定殖,能保护动物免受食物过敏的影响[61]。目前通用的做法为选取健康人类粪便,将其提取成粪菌液,通过口服或仪器灌注到患者肠道内,增加患者外源性肠道菌落,以此重建或恢复肠道微生物稳态[62]。然而,由于肠道微生态系统自身的复杂性,以及目前对肠道微生态与食物过敏之间的真实机制尚不明晰,未来可使用新兴的组学测序等更全面的方法来研究肠道微生态与食物过敏的关系,探究食物过敏发生机制及其新型辅助治疗方法。此外,研究表明多种优质益生菌存在协同作用,能进一步改善机体胃肠道功能,如多种混合益生菌药物婴芬普洛在临床中表现出良好的抗腹泻、抗过敏疗效,还可帮助免疫力较弱的人群提高自身免疫力[63]。益生菌疗法同其它治疗方法(如OIT、SLIT)结合使用,也能产生一定的协同作用,增强机体的免疫耐受;口服耐受过程是免疫细胞对其参与诱导的免疫反应表现出无应答状态,肠道菌群是诱导耐受形成的重要因素之一[64]。Kim等[65]研究发现在OIT 治疗期间结合服用鼠李糖乳杆菌,能协同增强OIT 治疗作用。综上,多种食物过敏治疗方法的联合干预,以期能够达到更好的抗食物过敏功效,是今后非常值得探索的治疗策略。

3 讨论与展望

食物过敏已严重影响患者的生活质量,引起广泛的关注。世界卫生组织将食物过敏列为当今世界性的重大食品安全问题之一。本文利用Citespace 软件系统,对近十年有关抗食物过敏的文章进行分析,全面认识该领域的大致研究方向,为把控目前抗食物过敏的热点研究趋势提供参考依据。

对于不同地区和不同过敏原,科研工作者需结合本国或本地区人民的基本情况开展研究。通过认识不同过敏原和发病症状,帮助医学工作者和科研工作者更加全面地认识食物过敏时机体发生的变化,为进一步探究食物过敏发生机制提供一定的指导。近年来,细胞内信号传导机制的研究已有较大的突破,而多种信号通路同时对机体产生复杂的调节作用,每种信号通路活化过程中的相关受体、信号转导、反馈调节等都需进一步研究和挖掘,为寻找缓解过敏症状、减轻组织炎症等治疗手段提供更为精准的靶点。新型食物过敏治疗方法的临床使用还需探究,如OIT、EPIT 及奥马利珠单抗等。天然活性物质中许多具有抗过敏活性的成分尚待开发和解析,尤其是对于单一活性成分功效及其关键官能团的研究,对天然来源的活性化合物的结构改造,以获得性质稳定的高活性化合物,仍存在很大的研究空间。胃肠道微生物与人类共生共存,帮助机体维持肠道内环境稳定,通过探究抗过敏活性成分是否作用于肠屏障,通过修复肠道上皮细胞的完整性,调节肠道通透性和肠道内菌群健康等表现出其良好活性的研究越来越多,这些基础研究成果可为抗食物过敏的临床研究提供一定的理论依据和指导。目前对于肠道菌群调节食物过敏的机制研究总体处于初步阶段。