民俗类非物质文化遗产传承与传播

刘玉颖

(河北师范大学,河北 石家庄 050024)

我国拥有丰富的文化遗产资源,既包括可移动和不可移动的物质文化遗产,如历史古迹、文物等,又包括各族人民世代创造、传承下来的非物质文化遗产。非物质文化遗产(以下称“非遗”)体现在价值观、道德规范、生活习俗方式等各个方面,它们以“活态”的形式存在于我们的生活之中,是中华文化和民族精神不可缺失的元素。联合国教科文组织2003年通过《保护非物质文化遗产公约》(以下称《公约》)后,我国成为第一批加入《公约》的国家,在《公约》精神框架下积极推进非遗保护工作,并在非遗保护的国家法律政策制定、非遗项目的认定保护传承等方面制定了较为系统全面的措施,取得了较为显著的成果。保护和传承非物质文化遗产成为我国文化政策的重要构成部分,在中华文化“走出去”、世界了解中国的进程中扮演着重要角色。

一、我国国家级民俗类非物质文化遗产项目构成情况

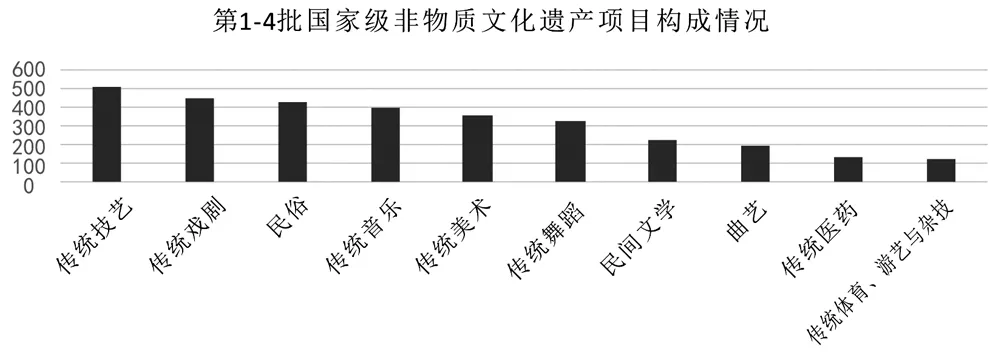

按照我国目前的分类方法,非物质文化遗产共分为民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗十大类。根据“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”数据,我国第1-4批国家级非物质文化遗产(以下称“国家级非遗”)共有3145项(1)。从前四批国家级非遗项目数量构成看,传统技艺类最多,共506项;传统体育、游艺与杂技类最少,为124项。民俗类项目共426项[1],占非遗项目总数的13.5%强,项目数量在十类项目中居于第三位,仅次于传统戏剧类。具体构成情况见图1。

图1 我国国家级非物质文化遗产项目构成图

根据内涵特点和表现形式,民俗类非遗项目大致可以分为以下几类:节日、祭奠、庙会、社火、市场、民间信俗、婚礼习俗、民族服饰、节庆巡游表演等。它们代表了我国作为一个多民族国家,在文明发展的历程中,从精神生活到物质载体的主要习俗特点。在国家级民俗类项目中,新增项目有265项,扩展项目有161项。所谓“扩展项目”,就是在原有“新增项目”的基础上扩展出来的项目,这些扩展项目一般代表某一地区或民族、族群的鲜明特色,是对原有项目的补充,并与原有项目构成了同一项目的“非物质文化遗产群”。以民俗类项目中的“七夕节”为例,2006年由文化部申报并被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,是新增项目。之后的2008年、2011年和2014年,分别由甘肃省西和县、浙江省温岭市、广东省广州市天河区、湖北省郧西县申报的“七夕节”被列入第二、第三和第四批国家级名录,属于扩展项目。这些“七夕节”扩展项目与全国的七夕文化一脉相承,具有民俗文化的共性,同时又在民间传说、实物载体、祭奠习俗等方面各具特色,是探究西秦文化、闽南特色民俗、岭南古老乞巧民俗、郧西独特文化元素的宝贵资料来源。而另外一项国家级非物质文化遗产“端午节”则由6项同名但是不同传统民俗特色的新增项目和9项扩展项目组成。申报单位分别为文化部、湖北省宜昌市、湖北省秭归县、湖北省黄石市、湖南省汨罗市、江苏省苏州市、上海市宝山区、浙江省杭州市余杭区、福建省晋江市、黑龙江省黑河市、浙江省嘉兴市、浙江省杭州市西湖区、福建省石狮市、香港特别行政区、湖北省鄂州市,充分说明端午节作为全民的民俗文化传统在其历史发展过程中,结合不同的地域文化元素,形成了各自不同的特色。十五个以“端午节”命名的非遗项目构成了我国比较完整的、具有典型意义的端午节民俗体系。对于研究端午节习俗在全国各地的空间分布及其历史渊源、发展脉络、风俗变化以及与各民族之间的互动影响有着重要意义。

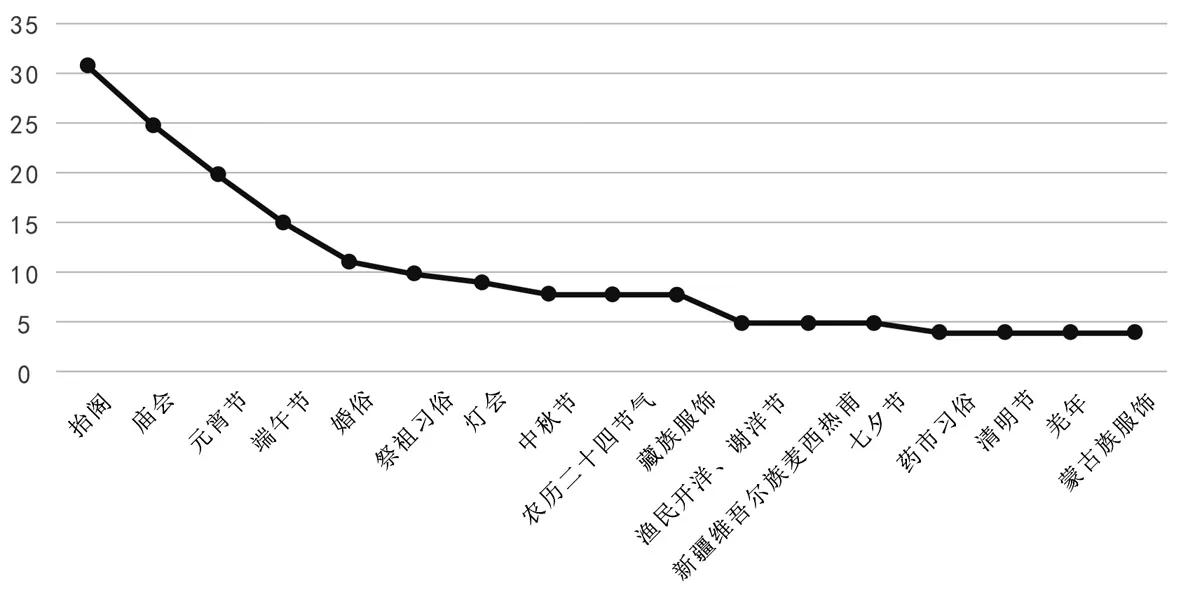

在国家级民俗类非遗项目中,仅“抬阁”就有31项,分布在河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、四川、山东、福建、广东、青海、宁夏、湖南、云南等14个省、自治区,各地区的“抬阁”既具有鲜明的地域特色,又同时拥有共同的文化基质,在全国范围内构成了“抬阁”民俗网络,是研究各地区民族融合、互动和民族文化发展史的活化石。“非物质文化遗产群”在民俗类非遗中非常常见,除了上述“七夕节”和“端午节”之外,“庙会”项目21项,“元宵节”20项,“婚俗”11项,“祭祖习俗”10项,“灯会”9项,“中秋节”“农历二十四节气”“藏族服饰”分别为8项。图2呈现了我国国家级民俗类非遗中各类“非物质文化遗产群”的情况。

图2 我国国家级民俗类各种“非物质文化遗产群”

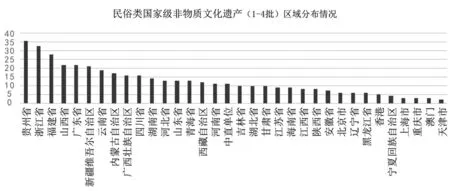

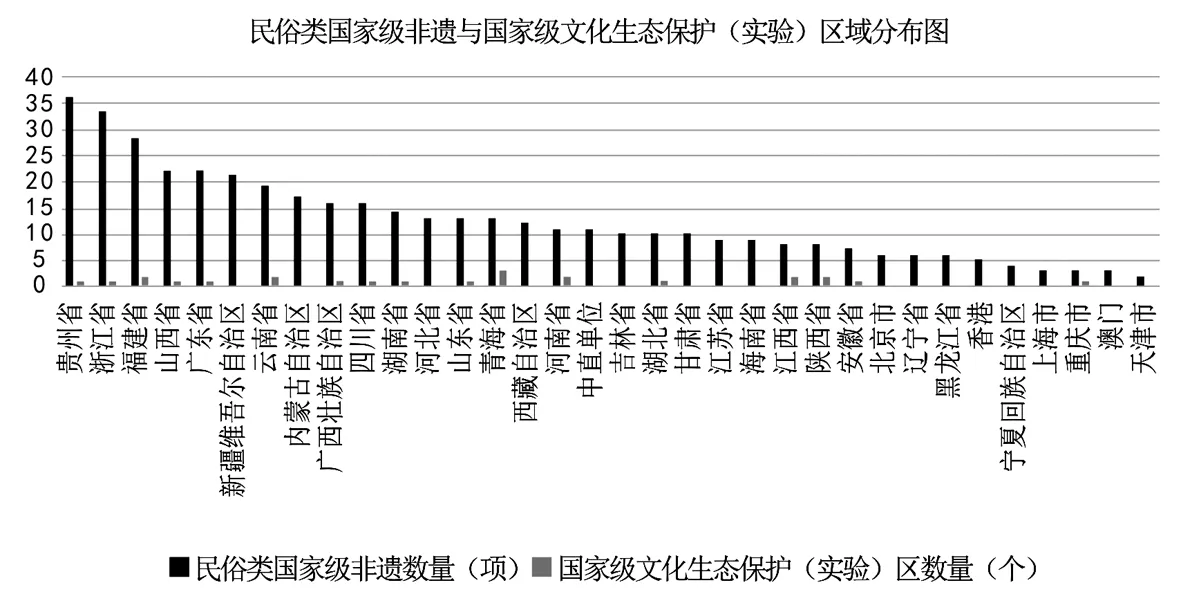

从目前数据来看,我国的国家级民俗类非物质文化遗产项目呈现地域分布不均的情况。在2006至2014年四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录收录的426项民俗类非遗中,贵州省最多,共36项;天津市最少,共2项(图3)。项目数量前十名的省份,其项目数量之和为230项,约占民俗类项目总量的54%。从地域分布看,前十名中除了山西省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区外,其余都分布在我国的东南部和西南部,表明这些地区的民族、地域文化得到了较好的保存和延续。项目数量占据后十名的地区项目总和为45项,仅约占民俗类项目总量的11%,其中北京、上海、天津、重庆、香港、澳门等现代经济、文化发达地区都被囊括其中,这也表明现代文明进程中对民俗类文化遗产的改变、改造甚至遗弃的现象比较严重。从图中可以看到,民俗类非遗项目前十名以少数民

图3 民俗类国家级非物质文化遗产区域分布图

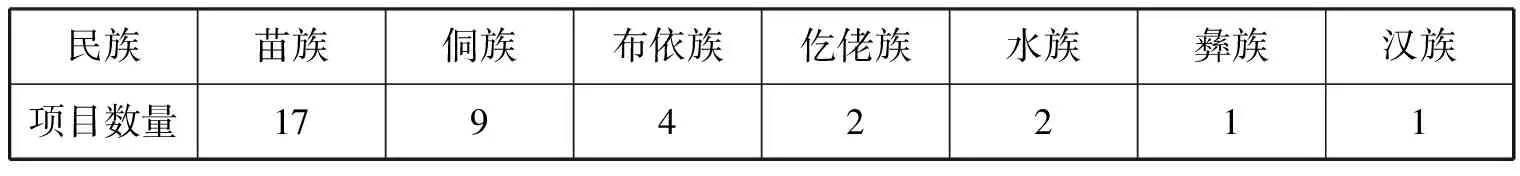

族聚居的省、自治区为主,其非遗项目也以少数民族存续的文化遗产为主要构成部分。以贵州省为例,该省拥有的36项国家级民俗类非遗项目中,只有“民间信俗(屯堡抬亭子)”一项为汉族非遗,其他35项都是少数民族特有的非物质文化遗产,可见该省少数民族非物质文化遗产存续情况好于汉族。但是应该看到的是,贵州省是一个56个民族共居的省份,仅其世居民族就有汉族、苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、畲族、毛南族、满族、蒙古族、仫佬族、羌族等18个民族。而在36项民俗类非遗项目中,涉及的民族只有苗族、侗族等7个民族,其中的分布也呈现明显的不均衡性。例如苗族非遗项目有17项,其次是侗族9项、布依族4项,其他4个民族分别拥有2项和1项(表1)。该省其他49个民族的文化遗产并没有被深入发掘和进行国家层面的系统保护。

民族苗族侗族布依族仡佬族水族彝族汉族项目数量17942211

二、非物质文化遗产保护问题——“文化空间”概念和“文化生态保护区”制度

就技艺类等单一文化表现形式而言,把传承和传播目标面向作为非物质文化遗产技艺载体的“人”是明智的选择。《中华人民共和国非物质文化遗产法》中即作出了有关“非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人”的规定,明确了“传承人”对非物质文化遗产传承和传播的权利和义务,并给予一定的资金支持。这对于传统表演、传统美术、传统手工技艺、传统体育竞技等类型的非物质文化遗产来说,是行之有效的方法。

然而,民俗类的非物质文化遗产是由生活在一定区域内、具有共同文化特征和生活习惯的人们共同参与完成的,很难通过确定几个“传承人”的方式完成整套习俗的传承和传播。民俗类非遗在其历史形成、发展过程中,对文化空间具有较强的依赖性。对于“文化空间”这一概念,乌丙安先生曾经在2007年撰文进行过探讨。他认为,“凡是按照民间约定俗成的古老习俗确定的时间和固定的场所举行的传统的大型综合性民族、民间文化活动,就是非物质文化遗产的文化空间形式”[2]。 实际上,非物质文化遗产赖以存续的“文化空间”更是一个“生态空间”,它包括“人文空间”和“自然空间”。也就是说,在这个空间里的人、物、自然生态环境、传统生活习惯、民居建筑、生产生活工具、思维方式等都是这个环境中非物质文化遗产、尤其是民俗类非物质文化遗产传承和发展下去的重要因素。如果其中某一项或者几项关键性因素缺失,便会导致这项非遗项目原有根本属性的改变。这种情况也可能形成另外一种有价值的遗产,但是已经和原来的非物质文化遗产存在不同程度的差异了。在物质和思想互换频繁的情况下,“文化空间”显得非常脆弱,它易被改变和破坏。因此,对于民俗类非遗的可持续保护和传承来说,文化空间保护的意义更显重要。

2007年,我国开始“文化生态保护实验区”建设工作,其目的是对保护区内的各种类型的物质文化遗产、非物质文化遗产、承袭非物质文化遗产的人群、非物质文化遗产的物质载体以及非物质文化遗产存续和发展所依赖的生态环境进行整体性保护。根据2018年12月文旅部发布的《国家级文化生态保护区管理办法》之规定,“国家级文化生态保护区”是指“以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域”[3]。 “文化生态保护区”辐射面积大,包含的文化内容丰富,涉及这个区域内各方面的物质文化遗产、非物质文化遗产及其物质载体。以羌族文化生态保护区为例,它涉及汶川县、理县、茂县、北川羌族自治县、松潘县、黑水县、平武县7个县,102个乡镇,971个村寨,总面积23225.83平方公里。保护区内总人口81.9万人,主要民族有藏、羌、回、汉,其中羌族总人口27.82万,占全国羌族人口的96%以上[4]。这里文化和自然遗产内涵丰富而且形态多样,尤其是在羌族文化的集中地区,形成了羌族传统文化传承、存续和正态发展和传播的重要土壤。“文化生态保护区”制度的施行,是对存在于一定空间范围内各种形态的非物质文化遗产、物质文化遗产以及生态环境的联合保护,因此保护的是一个“生态空间”。

“文化生态保护区”的设立体现了非物质文化遗产保护的“整体性”原则,保护的是文化传承的生态链,有利于文化遗产的可持续存在。“文化生态保护区”建设实施过程中,会在管理制度、实施规范、原貌保护等方面积累更丰富的“文化空间”保护经验。每个“文化生态保护区”可以根据自身地区、民族传统特色和生态环境特点制定具体的整体性保护措施,避免“保一漏万”,或者保非物质文化遗产的所谓“核心”“关键性”环节而放弃所谓“边缘性”环节的发生,从而实现对该区域文化生态进行“历时”和“共时”两个维度的保护与传承。这也是对非物质文化遗产从时间和空间两个维度进行的保护。所谓“历时”的保护与传承,即在充分研究和尊重该地区语言、饮食、习俗、服饰、建筑、生产生活方式等方面的历史发展规律的前提下,预判其未来发展趋势,以“保护非物质文化遗产是为了保护它的未来”为理念而采取的一系列保护措施。在制定措施时以前瞻性的眼光看待非遗保护,而不是以“现时”“当下”取得成绩为目的。所谓“共时”保护与传承,指的是充分考虑同时存在于该区域的各种文化元素及其影响因素,进行“全盘”性规划,从而使这些文化项目同时得到保护与发展。

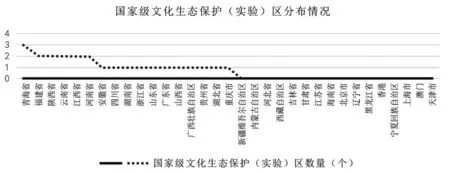

至2019年,已经有7个经过10年左右建设成熟的“文化生态保护实验区”被正式批复为“国家级文化生态保护区”。截至2020年6月,我国共设立了24个国家级文化生态保护(实验)区,涉及17个省(自治区),分别是:福建省闽南文化生态保护区、客家文化(闽西)生态保护实验区,安徽省徽州文化生态保护区,青海省热贡文化生态保护区、格萨尔文化(果洛)生态保护实验区、藏族文化(玉树)生态保护实验区,四川省羌族文化生态保护区,湖南省武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护区,浙江省海洋渔文化(象山)生态保护区,山东省齐鲁文化(潍坊)生态保护区,陕西省羌族文化生态保护实验区、陕北文化生态保护实验区,广东省客家文化(梅州)生态保护实验区,山西省晋中文化生态保护实验区,云南省迪庆民族文化生态保护实验区、大理文化生态保护实验区,广西壮族自治区铜鼓文化(河池)生态保护实验区,贵州省黔东南民族文化生态保护实验区,江西省客家文化(赣南)生态保护实验区、景德镇陶瓷文化生态保护实验区,湖北省武陵山区(鄂西南)土家族苗族文化生态保护实验区,重庆市武陵山区(渝东南)土家族苗族文化生态保护实验区,河南省说唱文化(宝丰)生态保护实验区、河洛文化生态保护实验区。17个省份中,青海省设立的“文化生态保护(实验)区”最多,为3个;福建省、云南省、陕西省、江西省、河南省5省份分别设有2个,其余省份均为1个。除上述17个省份之外,我国其他省份至今还没有建立国家级的文化生态保护(实验)区(图4)。

图4 国家级文化生态保护(实验)区分布情况(截至2020年6月)

对比目前我国国家级民俗类非物质文化遗产在全国的分布情况,可以看到,“文化生态保护(实验)区”的设立与民俗类非物质文化遗产的分布并不成正比。例如贵州省和浙江省的民俗类非遗项目分别为36项和33项,位居全国各省份的前两名,但是却分别只设有一个国家级文化生态保护(实验)区。新疆维吾尔自治区的民俗类非遗项目为21项,却至今还未设立国家级文化生态保护(实验)区。内蒙古自治区民俗类非遗项目位居全国第八,同样也没有国家级文化生态保护(实验)区(图5)。从非物质文化遗产整体性保护的角度看,目前我国国家级文化生态保护(实验)区的设置与文化遗产保护需求还存在很大差距,需要进一步加强这方面的建设,逐步实现物质文化遗产、非物质文化遗产、生态空间的整体性活态传承与发展。

图5 民俗类国家级非遗项目与国家级文化生态保护(实验)区分布对比图

三、从符号到具象——民俗类非物质文化遗产保护与传承的有效途径

“非遗保护的一个重要理念是‘见人见物见生活’ ”[5],对于民俗类非物质文化遗产来说,这个理念尤其重要。如何把曾经存在于人们生活中、构成生活乃至民间信仰的重要组成部分的民俗类非遗“再现”于当代人们的生活中,是对民俗类非遗保护与传承者的重要考验。以非物质文化遗产项目的精神内涵为依托,通过大众参与的方式,把遗产项目中的“符号”类形象转化成现代生活中具体的人和物,增强现代人们对于非物质文化遗产保护和传承的参与感,是民俗类非物质文化遗产保护和传播的有效途径。

以“七夕节”为例,历史上“七夕节”习俗产生于农耕时代,星宿自然崇拜和男耕女织的生活方式是“牛郎织女”故事及“七夕节”习俗生发和繁殖的土壤。然而现实问题是,在现代社会中,人们的生产生活方式发生了不可逆的改变,由此导致包含各种风俗的七夕活动逐渐淡化、“七夕节”文化内涵逐渐弱化、亟须加强传承和传播的状况。非物质文化遗产保护中所重视的“人”“物”“生活”或者在逐渐消失,或者发生了变异。原本历史上对于女性来说最重要的一个节日,在现代社会却遭受冷遇,它所承载的历史使命也被人们忽略。作为构建中国“七夕节”文化的源头之一,“牛郎织女”的民间爱情故事是先祖对于人类爱情的向往及其真挚和朴实的表达。经过历代演绎,“牛郎”“织女”两个人物形象已经成为两个符号,被人们赋予最美好的精神内涵。例如,“织女”这一形象所代表的意义是善良、聪慧、手巧,对爱情的忠贞不渝和对家庭的责任担当。这也是牛郎织女爱情故事千百年来流传不衰的原因——它表达了中国女性对自身才能强烈的愿望和对爱情、家庭的美好期盼。“七夕节”习俗被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,表明这个节俗在塑造华夏子孙劳动观、爱情观、家庭观等方面的重要意义。

河北省“寻找今日织女星”活动在提高大众参与度、促进民俗类非物质文化遗产传承与传播方面进行了有益实践。自2015年至今,这项活动已经举办六届。通过“寻找今日织女星”活动,农村、城市普通燕赵女性中的“巧女”“才女”“孝女”“善女”被发掘出来,六届评选活动先后获奖的女性达300余人[6]。她们或者传承祖先的传统技艺,或者在传承中国优秀传统文化基础上进行创新发展,或者“心地善美,家风优良”,或者“乐于助人、帮贫扶困”。不管是哪一类女性,她们入选的前提条件都是“夫妻和睦、家庭和谐”。溯源活动的目的,实际上就是在这些“织女星”们身上寻找和实现“七夕节”文化的精神内涵。“织女”这个符号在这里被解构成几个典型的人物类型:巧女——手巧的女性,才女——有才华的女性,孝女——孝老敬亲的女子,善女——心地善良、广做善事的女子。她们各自代表的女性美德集中到“织女”身上,形成了这个符号的原指性价值含义。这是“织女”这一符号的具象化过程,也是非遗保护“见人见物见生活”的有效体现。一年一度的“寻找今日织女星”活动不仅提高了普通女性对非物质文化遗产传承与传播的参与热情,同时增强了她们的使命感和责任感,促进了非遗项目的良性传承。

人类的情感是互通的。这也是不同国家存在同一种或者非常类似的非物质文化遗产的因素之一。非物质文化遗产的历史形成大抵有两种形式:一是本地域起源,二是由其他地域流传而来。在人类迁徙、商业文化交流等过程中,文化习俗也随同流动,并与当地土著民族的文化进行融合,形成带有鲜明外来特色、同时兼具本地文化特点的新的文化形式。对于非物质文化遗产来说,就形成了同宗却不同形的非遗项目,这就是非物质文化遗产的“本土化”过程。这些文化项目在本土化过程中,已经逐渐被土著居民认可,成为该国家和地区文化的重要组成部分,并且全程参与到民族文化构建的互动过程中。“牛郎织女”的传说即是如此,根据叶涛的研究,“牛郎织女传说也流布海外,特别是在深受中国文化影响的东亚、东南亚的一些国家和地区都有传承……在生活层面影响着日本人的信仰、祭祀以及神话”[7]。 美国民俗学家布鲁范德则认为,从某种意义上讲,“美国是一个最大的异域民俗汇集的多元文化之地,是一个考察古老传统以及民俗融合的理想国度。例如,美国的圣诞节习俗,就是融合了许多欧洲国家习俗的奇妙混合物”[8]。俄罗斯也存在与中国“七夕节”有很多同质内涵的节日——“全俄家庭、爱情和忠诚日(День семьи, любви и верности)”。这个节日是为了纪念彼得和费夫罗尼娅(Петр и Феврония)夫妇而设立的。这对夫妇生活在公元18世纪,他们在世时便以对婚姻的忠诚、对对方的爱、为家庭幸福努力而成为楷模。他们用一生践行了俄罗斯传统宗教所提倡的理想夫妻应有的特质:虔诚、相互的爱、忠诚、以慈爱之心做事、完成同胞的各种需求。传说彼得和费夫罗尼娅夫妇在同一天——1228年6月25日,即新历法的7月8日去世。于是人们每年7月8日为这对夫妇举行纪念活动,以劝诫大众要效仿他们对婚姻和家庭的忠诚和对真挚情感的坚守。由于历史原因,纪念活动曾一度终止,直到2008年才得以恢复。每年的7月8日前后,在彼得和费夫罗尼娅曾经生活的穆罗姆市会举办一系列纪念活动,人们在寻找圣人遗迹的同时,祈福寻找自己终生相爱的伴侣,祈福家庭和睦、家庭成员之间相互尊重和相互理解。由于节日所倡导的精神价值契合了俄罗斯的民族特性,纪念活动规模逐年扩大。活动中一项重要的仪式性内容是颁发“爱情和忠诚”奖章,据俄罗斯权威媒体塔斯社报道,仅2011年,就有俄罗斯国内及国外的6000多个家庭获得这项荣誉[9]。“家庭、爱情和忠诚日”活动还发展到爱护孩子的领域,传播到保加利亚、白俄罗斯、乌克兰等一些历史上的斯拉夫文化地区,甚至传播到德国、英国、法国等其他语言文化圈。这些共同的情感基础,是非物质文化遗产保护国际合作的有利条件。不同文化背景的人们,以同质内涵的非物质文化遗产节庆活动为基础开展国际合作,更容易加深对彼此文化特质和表现形式的认知和理解,增进相互间的文化尊重,增强各国人民的情感沟通,共建共享人类的文化遗产。

四、结语

民俗类非物质文化遗产是一个民族或者族群世代分享、共同拥有的精神财富,体现了世代传承的价值观和思维方式,从某种程度上决定了某一地域其他类型的非物质文化遗产的表现形式,如传统手工技艺、传统表演、传统美术等。保护民俗类非物质文化遗产赖以存在的文化空间的理念是使该类遗产活态传承的重要保障。“文化生态保护(实验)区”制度,是非物质文化遗产整体性保护原则的重要体现。目前我国的“文化生态保护(实验)区”建设还在进行当中,还在不断积累经验,且保护区呈现地区分布不均的现象。在现代化都市中,文明的进程更是不可阻挡,民俗类非物质文化遗产存续下去的空间和条件越来越少,以民俗类非物质文化遗产为主题创设更多大众参与的活动,增加民众的非遗保护意识和参与热情非常重要。把节庆仪式类非物质文化遗产项目中的“符号”具象化解构,并在多项具体的民间技艺、民间传统中表现出来,是切实可行的途径。民俗类非物质文化遗产蕴含着强烈的情感内容,情感的互通性使得非物质文化遗产领域国际间合作成为可能。以上民俗类非物质文化遗产的保护路径都在开启或者等待实践的过程中,需要非遗保护者、传承者、研究者不断接续努力,为中华优秀传统文化的可持续保护和传承创造条件。

注释:

(1)2021年6月10日,第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录公布,共包括185项新增项目和140项扩展项目。本文考察范围为第1-4批国家级非物质文化遗产代表性项目。