分期针刺法治疗脑卒中偏瘫临床研究

朱世瑞,许玉珉,马云枝*,兰 瑞,张 铭,菅艳萍,康超如,汤银芳

(1.河南中医药大学第一附属医院,郑州 450000;2.河南中医药大学第一临床医学院,郑州 450000)

脑卒中多发于中老年群体,随着我国老龄化进程及生活节奏的加快,其发病率呈逐渐上升趋势[1],具有高死亡率、高致残率的特点,且术后大部分患者均存在一定肢体功能障碍,其中以偏瘫最为常见。脑卒中偏瘫患者仍需服用抗凝药物以避免复发,康复训练是治疗脑卒中后偏瘫的常用方法之一,能在一定程度上改善患者肢体运动功能,但其单一疗法在快速促进患者恢复方面作用效果不明显,且治疗周期较长[2]。脑卒中偏瘫在中医中属“中风”“偏枯”“痿证”等范畴,病因在于肝肾阴虚、气血失调,病机在于窍闭神逆,神不导气,导致精神认知障碍,引发以肢体运动功能障碍为主的偏瘫,治疗应以舒经活络为主,针刺在脑卒中偏瘫治疗中应用广泛且疗效确切[3-4],分期针刺法以“治痿独取阳明”“阴阳经筋互调”等理论为基础,在脑卒中偏瘫渐进康复进程中采用不同针刺方法,可针对性恢复运动功能而避免痉挛[5],但目前临床应用较少。本研究旨在探究分期针刺法治疗脑卒中偏瘫的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年2 月-2019 年10 月于我院康复病区及脑病二区住院治疗的96 例脑卒中偏瘫患者,通过随机数字表法分为观察组和对照组,各48 例。观察组,男31 例,女17 例;年龄42~70 岁,平均年龄(61.33±5.76)岁;体质量指数(BMI)19~28 kg/m2,平 均BMI(22.90±1.63)kg/m2;Brunnstrom分期[6]:I期26 例,Ⅱ期22 例。对照组,男29 例,女19 例;年龄43~70 岁,平均年龄(60.96±5.62)岁;BMI 19~27 kg/m2,平均BMI(22.40±1.66)kg/m2;Brunnstrom 分期:I期27 例,Ⅱ期21 例。2 组性别、年龄、BMI及Brunnstrom 分期等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 纳入标准 1)西医诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2018)》[7]中脑卒中相关诊断标准;2)中医诊断符合《上海市中医病证诊疗常规》[8]中的中风相关诊断标准;3)偏瘫肢体处于Brunnstrom I、Ⅱ期者;4)首次发生脑卒中、偏瘫者;5)无主动脉夹层、肺栓塞者;6)对研究知情同意并签署知情同意书者等。

1.3 排除标准 1)合并恶性肿瘤、精神疾病者;2)伴有造血功能障碍、严重感染、营养不良等影响机体免疫系统功能疾病者;3)合并脑部手术史、有出血性倾向者;4)合并骨质疏松、关节炎等影响肢体功能疾病者;5)依从性高能配合完成全程治疗者等。

1.4 治疗方法 对照组口服阿司匹林肠溶片(国药准字:H50021123,拜耳医药保健有限公司,每片100 mg)每次100 mg,每日1 次;待生命体征、神经体征稳定后,接受康复训练,康复训练具体内容如下:1)体位转换训练,由患者自行或在辅助下将体位由仰卧位转换为床边坐位,再由坐位转换为站立位;2)平衡训练,在坐位行髋部前倾及重心转移的姿态调整,在站立位行髋关节对线训练、避免膝关节受限产生固定屈曲、促进股四头肌收缩以及稳定重心;3)行走训练,包括站立位伸髋训练(行走)、伸膝控制训练(上下楼梯)及骨盆水平侧移训练(绕过障碍物),根据患者康复情况选择训练内容,每日1 次,每次40 min。

观察组待生命体征、神经体征稳定后在对照组基础上行分期针刺法治疗,以Brunnstrom 理论(I期:弛缓期;Ⅱ期:轻度痉挛期;Ⅲ期:痉挛加剧期;Ⅳ期:痉挛减弱期;V 期:自主运动建立;Ⅵ期:运动接近正常)为基础,将脑卒中偏瘫运动模式渐进改变分为软瘫期(Bnlnnstrom I~Ⅱ期)、痉挛期(BmnnstromⅡ~Ⅲ期)、恢复期(BmnnstromⅣ~V期)、后遗症期(持续Brunnstrom Ⅲ期),根据各个阶段特征采用不同针灸手法。1)软瘫期:指导患者取仰卧位,通过0.30 mm×40 mm 毫针(苏州针灸用品有限公司)进行针灸,取穴及操作为患侧合谷、外关、太冲及解溪直刺13~25 mm,患侧肩髃顺经络方向45°斜刺25~35 mm;取患侧曲池、手三里、髀关、伏兔、足三里均直刺25~35 mm;患侧肩髃及曲池,手三里及外关,髀关及伏兔,足三里及解溪,分别接一对电极,使用NT6021 型电针治疗仪(深圳市东迪欣科技有限公司),低频(疏波,2 Hz)电刺激,留针30 min,每日1 次。2)痉挛期与恢复期:交替使用拮抗肌针刺法和针刺痉挛优势肌肌腱法,每日1 次。拮抗肌针刺法:指导患者取仰卧位,通过0.30 mm×40 mm 毫针进行针刺,患侧肩髃、丰隆、臂臑、手三里、清冷渊、八邪、天井、殷门、外关、承扶及悬钟均直刺13~25 mm,快速进针,行强度较高的提插捻转手法,患侧臂臑及清冷渊,手三里及外穴,承扶及殷门,丰隆及悬钟,各接一对电极,低频(疏波,2 Hz)电刺激,留针30 min。针刺痉挛优势肌肌腱法:指导患者取侧卧位,通过0.30 mm×40 mm 毫针进行针刺,天府、肩贞、丘墟透商丘、尺泽、曲泉、大陵、足五里以及委中,均直刺13~25 mm,快速进针,得气后行柔和均匀的捻转手法,尽量不出现肌肉抽动,出针轻柔。3)后遗症期:患者取仰卧位,通过0.30 mm×40 mm 毫针进行针刺,患侧合谷、阳陵泉、曲池、手三里、外关、解溪、太溪、伏兔、肩髃、足三里、太冲及髀关刺入13~25 mm,关元、气海刺入30~35 mm,太溪、关元及气海行捻转补法,其余均行平补平泻法,肩髃及曲池、手三里及外关、髀关及伏兔、足三里及解溪、关元及气海,各接一对电极,低频(疏波,2 Hz)电刺激,留针30 min。康复训练及针灸时间为周一至周五,每日1 次,2 周为1 个疗程,连续治疗4 个疗程。

1.5 观察指标

1.5.1 临床疗效 根据《中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)》[9]相关要求,将治疗后临床疗效分为治愈[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[10]评分下降幅度大,达到91%~100%,且病残程度为0级]、显效(NIHSS 评分下降,达到46%~90%,且病残分级程度1~3 级)、有效(NIHSS 评分有所降低,为18%~45%,且病残程度3 级以上)以及无效(经治疗后,未达到上述标准)。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

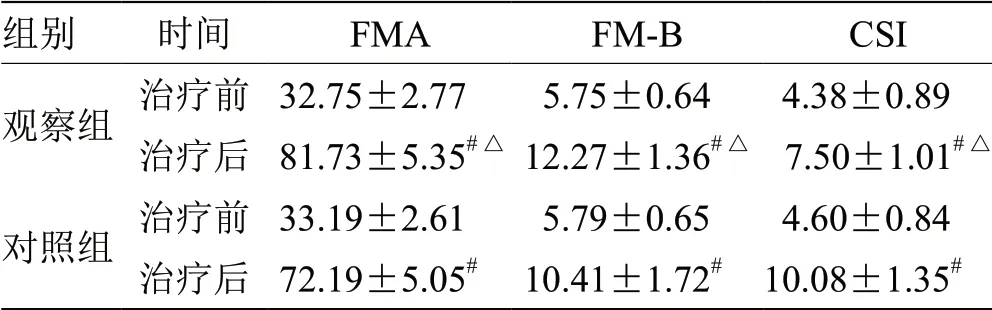

1.5.2 运动功能 治疗前后,通过Fugl-Meyer 运动功能评定量表(FMA)[11]、Fugl-Meyer 平衡量表(FM-B)[12]、下肢临床痉挛指数(CSI)[13]评价患者运动功能,FMA 得分0~100 分,得分越高说明患者肢体功能越好;FM-B 得分0~14 分,得分越高说明患者肢体平衡功能越好;CSI得分0~16 分,得分越高说明肢体肌张力、反射及痉挛程度上升。

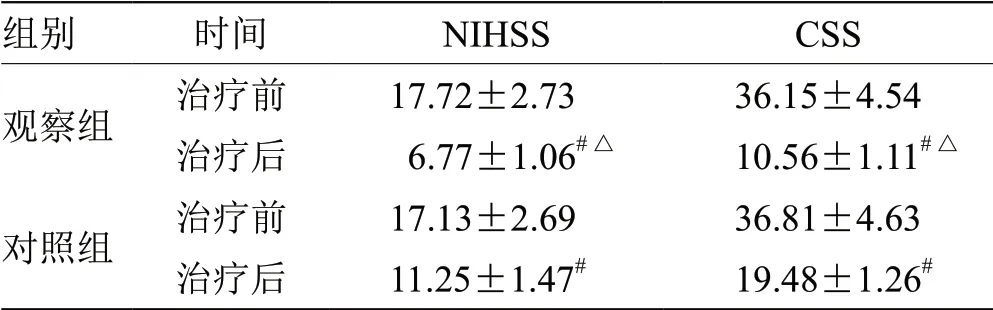

1.5.3 神经功能 治疗前后,通过NIHSS、中国脑卒中临床神经功能缺损程度评分量表(CSS)[14]评价2组神经功能。NIHSS 得分0~42 分,CSS 得分0~45分,得分越高均提示患者神经功能缺损越严重。

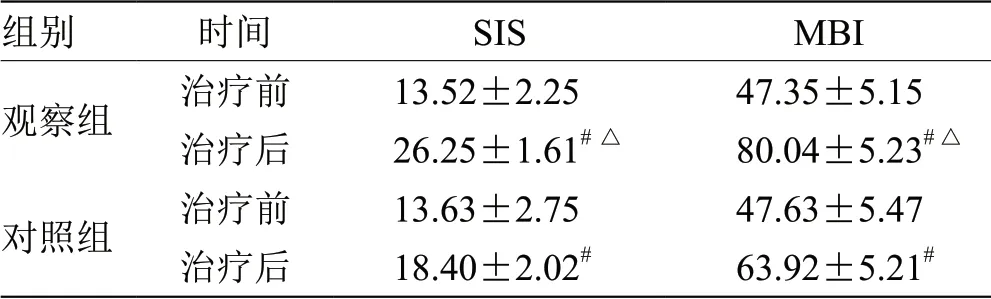

1.5.4 生活质量 治疗前后,通过改良Barthel 指数(MBI)[15]、脑卒中影响量表(SIS)[16]评价2 组生活质 量。MBI得 分0~100 分,SIS 得 分0~295 分,得分越高说明患者生活质量越好。

1.6 统计学方法 数据采用SPSS 21.0 进行处理,计数资料采用[n(%)]表示,采用χ2检验进行比较;计量资料采用均数±标准差()表示,采用t检验。以P<0.05 认为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组临床疗效结果比较 见表1。

表1 2 组临床疗效结果比较(n =48) 例

2.2 2 组治疗前后运动功能比较 见表2。

表2 2 组治疗前后运动功能比较(,n =48) 分

表2 2 组治疗前后运动功能比较(,n =48) 分

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

2.3 2 组治疗前后神经功能比较 见表3。

表3 2 组治疗前后神经功能比较(,n =48) 分

表3 2 组治疗前后神经功能比较(,n =48) 分

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△ P <0.05

2.4 2 组治疗前后生活质量比较 见表4。

表4 2 组治疗前后生活质量比较(,n =48) 分

表4 2 组治疗前后生活质量比较(,n =48) 分

注:与治疗前比较,# P <0.05,与对照组比较,△ P <0.05

3 讨论

随着现代医学进步,脑卒中救治成功率大大提高,但80%以上患者存在不同程度遗留症状[17-19],主要病因为脑卒中后经治疗阻塞血管得到疏通,但局部脑组织缺血所致脑组织损伤、神经系统功能受损,导致中枢神经失去对局部肢体的控制,表现为一侧或双侧的上肢、下肢的瘫痪,平衡功能受损、面瘫等,其中脑卒中偏瘫不仅发病率高且严重影响患者肢体功能,使得患者无法投入正常生活与工作,为临床治疗研究的重点,常规抗凝及康复训练难以有效改善患者肢体功能,而康复训练是根据不同受损阶段对患者进行不同的针对性的训练措施,促进脑侧支循环及病灶周围脑组织或健侧脑细胞重组和代偿的康复疗法,可有效改善患者肢体功能,但其治疗周期较长,影响患者治疗依从性[20-22]。中医理论认为,脑卒中病因为气血逆乱、风火相煽,脑卒中患者在接受治疗后仍存在气血流通不畅的情况,使得筋脉失于濡养,进而导致肢体偏枯废用形成脑卒中偏瘫,治疗应以调和阴阳、和畅气血、濡养经脉为主[23]。分期针刺法根据脑卒中偏瘫患者不同阶段运动模式的改变采用不同针刺方式,在脑卒中偏瘫治疗中取得一定成果。

分期针刺法结合Brunnstmm 理论选择针刺穴位及方式,可针对性改善不同阶段患者运动功能。脑卒中偏瘫初期为软瘫期,风邪多犯阳经,主选足阳明经穴位,配合足少阳经、太阳经穴位以增强肌力,足阳明经穴位多气多血,配合足少阳经、太阳经相关穴位,取诸阳经之穴,可行气活血、疏通经络[24]。痉挛期与恢复期“阴跷为病,阳缓而阴急;阳跷为病,阴缓而阳急”,即上肢阴经拘急、阳经弛缓,下肢则相反[25-26],故而交替应用拮抗肌针刺法、针刺痉挛优势肌肌腱法,刺激拮抗肌肌腹及痉挛优势肌的肌腱,泻急补缓、息风通络,不仅可疏通经络、活血化瘀,还可促使阴阳气血循环往复,周而复始,从而实现阴阳经平衡,阴得阳助,阳得阴藏。后遗症期实邪渐去,本虚凸现,患者久病耗伤气血,滞涩于筋脉,取穴以阳明经穴位为主,加阴经穴位,调整脏腑功能、标本兼治,补益气血、培补肝肾,以后天养先天[27-29]。本研究中,治疗后,观察组FMA、FM-B 评分高于对照组;且CSS 评分较治疗前升高,而观察组低于对照组,提示分期针刺法可改善患者运动功能,但在提高肌力的同时并未增加肢体痉挛程度,分析原因为:分期针刺法根据康复阶段辨证取穴,在痉挛期与恢复期这一恢复时期并未盲目取阳明经穴位增加肌力,从异常模式中引导出正常成分,有利于分离运动的产生。

中风病位在脑,而脑为髓海,《针灸大成》有云:“首为诸阳之会,百脉之窍”,脑卒中偏瘫患者脑部经络受阻、脑失所养,可致神机失用[30]。本研究中,治疗后,观察组SIS、MBI评分及临床总有效率高于对照组;而NIHSS、CSS 评分低于对照组,提示分期针刺法可减轻脑卒中偏瘫患者神经缺损程度,进而改善其生活质量,临床总有效率较好。一方面分期针刺法对肢体穴位有连续刺激,可加强局部的血液循环,并促进休眠神经组织发挥代偿作用;另一方面分期针刺法可激发经气,刺激损伤部位深部感受器,兴奋大脑损伤部位的神经突触,减少神经细胞凋亡,提高脑卒中患者病灶内神经细胞的修复能力,并以此提高神经冲动的敏感性,促进反射弧的恢复与重建,从而帮助神经系统结构再塑,最终提高神经功能,进而改善患者生活自理能力,提高生活质量及临床疗效,与既往研究一致[31]。值得注意的是本研究为单中心、近期疗效研究,且样本量较小,分期针刺法治疗脑卒中偏瘫的疗效及对患者远期康复情况的影响仍需进一步行多中心、大样本量、长期随访研究予以验证。

综上,分期针刺法治疗脑卒中偏瘫可改善患者运动功能、神经功能及生活质量,疗效确切,值得临床推广应用。