湘西花垣县苗族传统村落公共空间特征解析

龙林格格甘 振 坤张 大 玉

花垣县自古就是湘、黔、川(渝)边区苗族聚居的核心地带,属云贵高原东部边缘、武陵山脉中段,有“湘楚西南门户”、“一脚踏三省”之称,是湘西土家族苗族自治州中最大的苗族聚居县之一。由于苗族同胞在历史上长期受到统治阶级的残忍对待,一部分颠沛流离的苗民逃往花垣地区,开始了自给自足的生产生活。在湘西绚丽多姿、变化万千的自然环境之中,花垣县保留了苗族浪漫、神秘、原始、自然的文化特色[1],形成了富有地域性和民族性的聚落文化,是质朴神秘苗文化的典型代表。

传统村落公共空间,作为苗族人民繁衍生息的公共载体,提供了村民相互交流、传递信息的舞台,呈现出丰富多变的空间特质。作为传统村落中社会关系与物质载体的纽带,公共空间完整记录了苗族独特的生活习俗、悠久的历史文化以及生动的生活场景,体现出苗族人民天人合一的价值观和文化特征。

本文以湘西花垣县38个空间格局保存完整、富有地域特色的苗族传统村落为研究样本,通过对传统村落公共空间的研究,尤其是对空间与人的行为相互关系的分析,解读苗族传统村落中最富有生活气息和人文精神的部分,一方面记录湘西地区苗族人民的公共生活,以保证空间活动获得延续,为少数民族传统村落的保护提供思路,提高乡村人居环境品质和空间利用率;另一方面,挖掘苗族历史文化、社会风俗、价值观念等对公共空间产生的影响,有助于准确理解湘西地区苗族文化特色,不仅对少数民族社会文化传承具有重要意义,也对重塑乡土文化认同,弘扬中华优秀传统文化起到积极作用。

1 花垣县传统村落公共空间的内涵与构成要素

传统村落公共空间,不仅包括“空间”所具备的物理属性,更包含“公共”所涉及到的社会、文化属性[2]。可以说,这一内涵决定了传统村落公共空间研究的侧重点,即村落公共空间既是由所有物质及周围环境组成的空间载体[ (丹麦)扬·盖尔.交往与空间[3],也涵盖了在这个空间内产生的一切社会活动[4],简而言之就是空间与人的相互关系[5]。

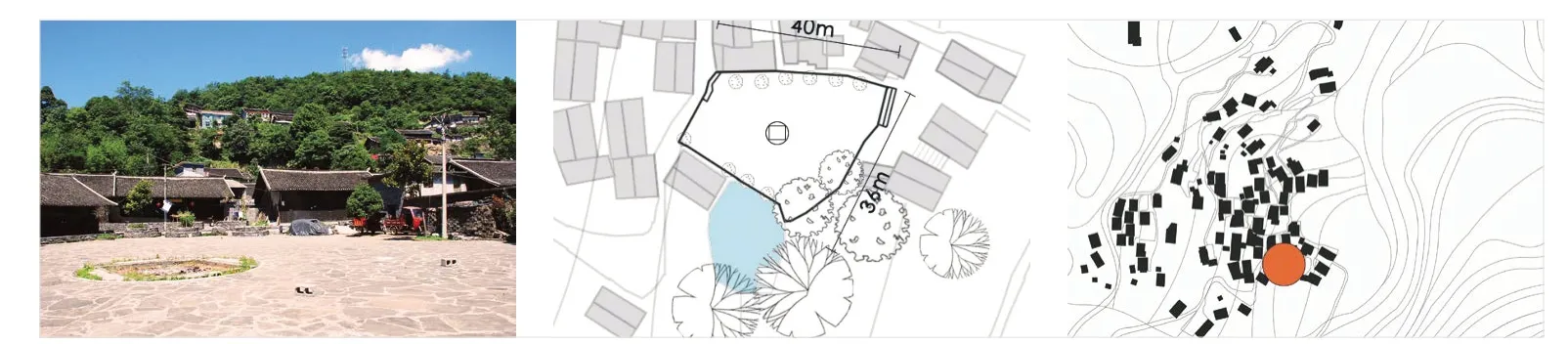

相较于城市公共空间,传统村落公共空间受到不同自然环境、社会经济条件和历史文化背景的影响,呈现出显著的差异性特征。通过实地考察,本文选取了湘西花垣县苗族传统村落中具有地域性与民族性特征的公共空间,主要包括晒谷坪、广场、水塘、土地庙等(图1)。一方面,传统村落公共空间结构和分布反映出一定的社会生活组织模式[6],解构结构组织有助于理解公共空间在物质空间上的相互关系和在意识空间上的相互联系;另一方面,既要研究各类型的公共空间物质形态特征,即对其功能、平面形式等方面的总结,也要对与空间相关的行为活动进行梳理,揭示传统村落公共生活的规律与秩序。

图1 花垣县典型传统村落公共空间分布示意图

2 花垣县苗族传统村落公共空间整体结构特征

2.1 边界——自由开放的边缘性公共空间

边界公共空间,指作为传统村落边界的公共空间,是村落人为边界的重要组成部分,不仅具有“边界”划定聚落范围的作用,还具有“公共空间”的开放属性。在花垣县苗族传统村落中,广场、水塘、古树群等公共空间都可以构成村落的有形边界(图2a)。不同于建筑物形成的边界带来的封闭感和压迫感,由公共空间界定村落边界时,通常会充分结合地形地貌特征,形态更加多变,空间更为开阔,整体呈现出自由开放的空间特征。同时,活跃的边界强化了村落边缘地区的舒适感和包容度[7],有助于增强村民生产生活的积极性。

2.2 中心——功能多元的中心性公共空间

中心性公共空间是村落结构的重要组成部分,使村落呈现明显的聚集特征。在花垣苗族传统村落中,它不一定坐落在村落几何中心,但一定具有精神凝聚力与活动吸引力,是苗族人民进行各类社会公共活动的集聚点。中心性公共空间可能是广场,是水塘边、树荫下,是街巷交叉口、转角处或主街(图2b),它们通常位于村落交通便利的地方,可达性强,其功能复合且面积相对较大,既能容纳村民举办重要的祭祀、节日庆典等集会活动,又是健身、交往、打谷晒谷等日常生活的核心场所。

2.3 节点——因地制宜的节点性公共空间

节点公共空间相对来说在村落的结构层次较低,一般而言,在紧凑的苗族聚落中,任意一块空地都有可能被赋予公共功能,衍生出公共场所,其占地面积小,一般用以进行生活类活动,所产生的活动没有特定规律、没有明确的主题和目的,随意性大。由于散落在村落各处,具有高度可达性,使用频率高。此类公共空间包括土地庙、晒谷坪、门前菜园、树下等,是村民生产劳动、家务活动、交往等日常生活的主要场所(图2c)。

图2 花垣县苗族传统村落公共空间(a 边缘性公共空间 b 中心性公共空间 c节点性公共空间)

不同结构位置的公共空间所呈现出来的特征差异,使人对空间感知的深度和强度产生区别,不同的精神感受增强了村落的层次感和丰富度,物质空间与意识空间相辅相成、相互作用,构成了村落公共空间的组织结构。

3 花垣县苗族传统村落公共空间类型与人居活动行为

3.1 生活性公共空间

(1)晒谷坪

房前的晒谷坪是花垣县苗族传统村落中最具特色的公共空间,几乎每家都有晒谷坪,它是晾晒衣物和粮食的功能性场地,也是室外家庭活动的开放性空间[8](图3)。晒谷坪由民居院落与街巷或前排房屋界定而成,多为不封闭的平台空间,无论是在平坦的谷地,还是崎岖的山区,湘西地区的苗族人总能巧妙地结合自然地形,在自家房前修筑出一片平整的场地。地势较缓的地区,民居前往往能够留出充足的空间为晒谷坪所用,而到了地势陡峭或用地局促的地方,则利用街巷空间增加晒谷坪的面积。受建筑布局和地形的影响,晒谷坪的平面形态千差万别,没有规律可寻,占地面积也视情况而定,大多在20~150m2间。作为民居与外界、私密与公共的缓冲地带,宽敞开阔、阳光充足的晒谷坪几乎每时每刻都有活动发生,日间晾晒谷物、洗衣做饭,夜间大人们则围坐在晒谷坪中央,闲聊家长里短,孩子们则围绕场地奔跑玩耍。

图3 屋前晒谷坪

(2)水井空间

目前花垣县大部分村落的生产生活用水仍依靠井水,水井分布在村落人口聚集中心或农田附近,数量与村落规模呈正比。为满足村民生产生活的需要,水井前会留出一块供村民饮用、洗衣、洗菜之用的空地,有的利用高差或挡土墙在水井边围合出一片独立空间,有的则借用街巷空间。为了给勤劳的苗族妇女遮风避雨,有条件的地方还会修筑通透开敞的井亭(图4)。

图4 子腊村水井空间

水井的使用率很高,使用时间相对固定,是村落信息交换的重要场地。井边是村中女性浣洗衣物的地方,一些故事、小道消息都在井边得以积累和传播;准备下地干活的村民,路过井边舀起一大勺水以解暑热,和过往的人群攀谈。由于汲水的需要,水井诞生了交往活动,维护了村落中稳定又有趣的邻里关系,是村落最具人情味的场所。

3.2 交往性公共空间

(1)水塘空间

一些没有条件傍水而居的苗族村落,会选择在村落内部开挖水塘,用于蓄水防火、生活取水等。水塘开挖需要借助地势,因此常常选在村落或组团的低洼处,占地面积随自然地形而定。民居建筑围绕水塘布置,并沿等高线逐级抬升,整体形成了独特的村落景观。水塘一侧通常会朝向开阔的田野,为村落留出了足够的视线通廊,缓解了紧凑的村落布局,营造出疏密有致的空间特色(图5)。由于人具有天生的亲水性,水塘边的开阔空间成了人们驻足的场所,平日里在水塘边的树荫下乘凉、闲话家常,每逢苗族节日庆典,这里又成为舞狮舞龙的表演小剧场,对村民公共交往起到举足轻重的作用。

图5 水塘空间

(2)树下空间

花垣县地处亚热带季风性湿润气候区[9],植物生长茂盛,它们以点或点群的形式分布在村落各处,成为一个特殊的公共空间(图6)。树下空间由纵向生长的树干和横向生长的树冠组成,大小不同的树木投下阴影,产生的树下空间形态各异。在炎热的夏天,一棵枝叶繁茂的大树或一片郁郁丛生的小树都可以提供一片让村民停留、休憩的惬意场所,在这些天然、连续、边界模糊的树下空间下,村民借着台阶或长凳下棋、打牌或聊天。

图6 金龙村树下空间

3.3 仪式性公共空间

(1)广场空间

广场是苗族村寨承担公共娱乐活动的主要场所,现在村中的广场大部分由过去的晒谷场翻修、扩建而成,是村落中规模最大的公共空间,承载的功能多元:平日作为村民健身、聊天的场所;农忙时则是打谷、晒谷的坝场;节日活动时又能够作为祭祀祈福和歌舞表演的场地。根据广场在村落中分布的位置和功能,大致可分为入口广场和中心广场两种。

入口广场是指位于进出村落的主要交通节点(图7),大多结合河流、山体等自然要素与村委会建筑等人工要素形成较为开阔、布局自由的空间,规模大小没有特定规律,一隅常种植香樟或柏树[10],会在周围布置健身器材,中间则做篮球场和跳广场舞使用,同时兼做集散及停车作用。由于人的活动常常是向广场中重要的公共要素聚拢的[11],因此人们常常会向广场边的公共建筑前聚集交换信息、往树荫聚集乘凉休息、往健身设施聚集锻炼身体等,这里人居活动呈现更加多元和动态的特征。

图7 磨老村入口广场空间

中心广场则是村民祭祀、庆典、集会的重要场所(图8),通常位于村落相对的平坦位置,与重要的公共建筑或空间共同组成村落的精神中心。中心广场空间尺度开敞、视野开阔,空间布局结合地形,形状灵活多变。苗族民间节日很多,苗族同胞又喜好歌舞,比如盛大的苗族节日“庆苗年”,村民们会穿上精美的苗族服饰,从四面八方汇聚到广场,围绕火塘举行打糍粑、舞龙、打苗鼓等一系列传统活动,活动结束后,还要宴请同胞们吃上苗家特有的“长龙宴”[12]。可以说,中心广场的人居活动区别于其他公共空间活动的日常性,是满足苗族人民大型集会活动的场地,具有强烈的民族色彩。

图8 金龙村中心广场空间

(2)寨门空间

过去,苗寨出于村落安全的考虑,会在村口设置干阑式的寨门,抵御土匪入侵。随着时代变迁,村落的防御需求日渐淡化,大多数村落寨门坍塌后不再重建,少数村落新建的寨门功能也发生了转变,作为苗寨的标志物和象征性场所,人们常以此作为指定点相约等候。同时,在迎接村落外宾时,此地会举行苗族“拦门酒”活动,是展示苗族风俗和族人豪爽、热情的场所[13]。

寨门空间位于外部道路与村落主街相接的节点处,由寨门、附属构筑物和周围空地共同组成,占地在50~150m2不等,寨门高度约在4~5m。寨门在下部先用砖垒出城门基础,再在上部做传统干阑式寨门的形式,强调其重要的历史地位。寨门空间虽已不再是苗族村落公共空间的重点,但带有仪式感的场所是对苗族传统村落形象的有力补充。

3.4 信仰性公共空间

(1)土地庙

土地庙是目前花垣县苗族传统村落中唯一有专门场地的祭祀空间,由于土地直接关系到群体的生存与发展,每个苗寨至少有一所土地庙,多为高坡土地神(图9)或四方统领土地神(图10)[14],前者负责保佑全寨平安,苗家人相信庙所在的位置越高就越灵验,因此布置在村寨的最高处;四方统领土地神主管村寨日常事务,面朝村寨,以保佑五谷丰登、家庭和睦、人畜健康。

图9 扪岱村四方统领土地庙

图10 油麻村高坡土地庙

虽然供奉不同土地神的土地庙在选址上有所差别,但具体空间布置要求趋同。苗家人祭祀土地神的仪式简单,对庙宇形制也没有严格的规定,一般直接用石块或岩板垒砌成“口”或“吕”字形的构筑物[15],中心留有洞口,但洞中无神像,仅用红笔书写“土地公”贴于墙上以供祭拜[16]。庙后立一棵风水树,有镇邪、护寨之意味,相关的祭祀活动于庙前的空地进行。

高坡土地神庙前的空地面积相对较大,是因为苗民在重要的节日和事件时会集体祭祀高坡土地神,需要每家至少一人在祭拜当天前往高坡,大家一起上香、烧纸;四方统领土地庙则多是满足个人或家庭需要,因此祭拜所需面积也相应缩小,但祭拜时间固定,必须在太阳升起时祭拜,并在庙前祭台上焚烧纸钱。

(2)椎牛场

“椎牛”的宗教习俗,在湘西苗族中流传百年,是苗族祭祀活动中最隆重的还愿仪式。古时苗族人为了消灾灭病,许下心愿以祈求神灵保佑,到来年还愿时邀请亲友以及同寨族人参加,形成了声势浩大的椎牛活动。正因为要保证全村人民都能参与活动,苗族盛大的“椎牛”活动必须在一片开阔平整的场地上举办[17],但调查发现,椎牛场现在一般已翻建成广场或改为耕地。原因在于此类活动需要耗费大量的人力物力,花垣地区已经很少举办传统的“椎牛”活动,而现有的“椎牛”活动,演变成了带有文艺表演性质的旅游文化活动,由广场空间为其提供空间。

4 花垣县苗族传统村落公共空间特征总结

各类公共空间并非独立存在于村落中,通过对边界、中心、节点等空间上的结构逻辑和公共空间类型以及空间承载的活动功能的归纳分析,可以发现其公共空间具有以下基本特征(表1)。

表1 花垣县苗族传统村落公共空间特征

①公共空间分布灵活随性,结构层次丰富。在土地珍贵的山区,花垣苗族传统村落很难为公共活动开辟出一块特定位置的活动场地,受自然地形、村落形态、生活习惯等因素的影响,公共空间常常借势民居建设“见缝插针”地在村落中自发生成。公共空间的层次根据功能类型的不同呈现出不同的规律,村落中心性公共空间集聚能力更强,对外吸引力越大;节点性公共空间分布广泛可达性强,人流量大,使用频率高,驻足停留的可能性更高;处于村落边界的公共空间更多是用以满足生产的功能性需求。

②公共空间形态自由开放,尺度亲切怡人。湘西地区的苗人出于对自然的顺应和尊重,公共空间设计追求与环境的和谐,在布局上依山就势,呈现出形态各异、变化多端的自由之态。由于不规则的公共空间周围界面连续性弱,空间之间渗透性变强,具有高度的开放性。而公共空间尺度普遍偏小,整体维度与村落协调一致,公共空间借助周围建筑物或构筑物的前后退让、左右错落,使空间内部产生开合变化,而且乡土材料的运用更突显了湘西的地域特色,整体上营造出自然轻快、舒适活泼的空间感受。

③公共空间演变规律呈动态变化。随着生活方式的转变,信仰、仪式性公共空间逐渐衰败,原来最具活力的寨门、土地庙空间被生活、交往性公共空间如水井空间、树下空间、入口广场所取代,满足村民现代公共生活的公共空间越来越举足轻重。

④公共空间具有明显的民族特征属性。一方面,公共空间与苗族人民日常生活息息相关,由于乡村公共活动需求相对简单,加之苗族人民耕种、浣洗、取水等都发生在开放的场地中,容易形成固定的公共空间,从而记录下苗族人民的生活习惯。另一方面,公共空间作为苗族传统文化习俗的物质载体,始终与苗族文化相辅相成,充分展现了其独特的文化传统和娱乐活动,这些经久不衰的集体活动,是原始社会朴素的集体主义的传承,讲述着源远流长的苗族历史。

结语

公共空间与乡村生活密不可分,它能够吸引人群、承载活动,创造出积极、可持续的乡土场所,让我们快速又充分地领略传统村落中的生机与活力。花垣县苗族传统村落公共空间受到当地自然环境和民族文化的影响,其公共空间从分布结构到功能类型都反映出较为明显的特征,因地制宜的布局结构、紧凑直接的空间形态、朴素适中的空间尺度,展现了湘西苗族生动的生活形式、天人合一的宇宙观以及浪漫豪放的文化色彩。同时,人居活动行为与湘西苗族传统村落公共空间密不可分,想要提高空间活力,实现公共空间的保护与发展,最重要的是充分赋予空间场所精神,促使公共活动的发生。总而言之,湘西苗族传统村落公共空间作为苗族社会生活的缩影,承载着鲜明的民族文化内涵,体现了重要的历史、文化及社会价值,深入认识其本质有利于在保护实践中更好地对其进行利用和改造。

资料来源:

文中图表均为作者自绘自摄。