谱写时代的乐章

李邵晟 金平

观中外音乐历史,很多作曲家在步入创作成熟期后,音乐风格和艺术观念都会进一步拓展,其创作往往从对个人内心感受的表达转变为关注和思考全社会和全人类共同关注的宏達主题。一如法国作曲家柏辽兹,从他的《幻想交响曲》到歌剧《特洛伊人》,就经历了从自传性表达向个人与民族和国家使命关系的深入思考;英国作曲家布里顿晚期的作品《战争安魂曲》显示出一个和平主义者对战争与死亡的终极观照;德国作曲家贝多芬的《第九交响曲》更是完美诠释了对于人类自由和博爱精神的追求。伴随着音乐表达思想内容上的日趋成熟深刻,这些作曲家的音乐风格和创作手法也都发生了相应的变化。

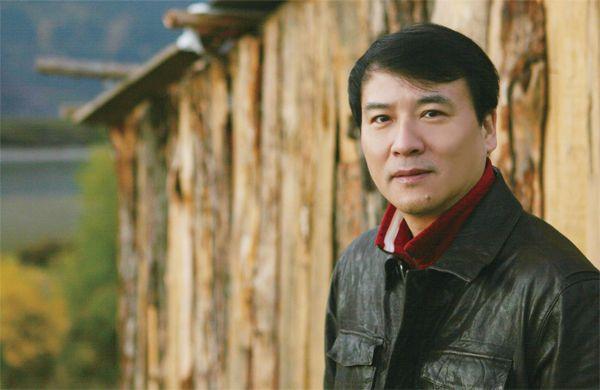

上述现象,在当代中国作曲家身上也有着鲜明的体现。我们注意到,曾经作为中国“新潮音乐”代表人物的叶小钢,近年的创作发生了诸多引人注目的变化——他逐渐舍弃了原来强调内省和个人感受的表达方式,在题材的选择上越来越和中国当代社会文化生活发展相关联。这种对于社会性、历史性和思想性的转向,既是叶小钢文化艺术观念内在逻辑的发展,也与当代中国社会文化的变迁等外部因素息息相关。两者结合促成了叶小钢近年来音乐创作的丰硕成果,也标志着他的艺术生涯进入了一个新的阶段。

一、在音乐创作方面的拓展和成就

(一)创作题材和风格手法的变化

如果把叶小钢2012年为低男中音与乐队而作的《悲欣之歌》和后来的一系列作品相比较,就能非常明显地看出他的作品在题材和表现手法方面的变化。《悲欣之歌》的歌词选自李叔同的诗作,作品流露出高度的内省、出世和悲悯等情感。这部作品的音乐语汇丰富而超脱,具有强烈的感染力。很明显,叶小钢把李叔同诗作中的内心感受通过音乐投射到了自己的身上,从而使得《悲欣之歌》成为典型的文人音乐。但在近年的第四交响曲《草原之歌》(2016),第五交响曲《鲁迅》(2017),第七交响曲《英雄》(2018),以及为中提琴与乐队而作的《井冈回忆》(201 9)等作品中,叶小钢的创作题材迅速拓展,音乐所表达的文化意象从李叔同“眼前大干皆泪海,为谁惆怅为谁颦”的悲悯和自怜,到《草原之歌》的“天下没有山铺满黄金,唯有高高的兴安岭”的宽广豪放,显示出审美上的巨大变化。他通过第五交响曲《鲁迅》对中国近现代文化和历史,尤其是“五四”以来的思想发展进行了深刻的思考;他的第七交响曲《英雄》在哲学和人类的层面上探讨了英雄的内涵;《井冈回忆》则是一个中国当代作曲家对革命先烈用生命建立的理想丰碑的赞颂。

需要强调的是,题材的选择并不能保证产生优秀的作品,产生精品力作的关键是要用完美的创作手法来表现题材中的深刻意义。当一个题材所蕴含的复杂性越高,对作品的结构、和声、配器和主题发展等方面的要求就越高,对音乐内容和作曲技术手法统一的要求也就越高,而这也是衡量作品和作曲家的核心标准。在《草原之歌》中,作曲家借用了民间音乐的元素,音乐句法悠长,情感表达真挚,节奏的使用热烈而直接。整部作品具有鲜明的民族色彩,丰富的情感抒发,生动的场景描绘,音乐动听又具有高度的艺术性。第七交响曲《英雄》用音乐的语言从哲学高度来阐释英雄性这一宏大主题,但这部作品却并不借助于任何具体的情节和人物,音乐完全靠自身内在的逻辑来发展。这部交响曲的整体结构和四个乐章中的主题材料高度统一,因此作品虽有标题,但却是纯音乐的创作思维。

2019年,叶小钢还创作了以环保和气候变化为题材的管弦乐作品《消失的银杏》。作品通过单声部旋律中各单音之间的关系和微妙的调性对比来获得音乐色彩的变化,同时又保持着旋律结构的完整,在对音色的追求上达到了一个新的高度。叶小钢为美国茱莉亚新音乐团而作的大室内乐《Strophe》(2020)似乎不同于他以前的任何创作。作为中国作曲家在大室内乐体裁中为数不多的尝试,作品在节奏、和声、织体和结构等方面都表现出高度的复杂性。透过这两部作品,我们可以看到,叶小钢音乐中固有的精致、敏感、灵动、丰富、张力甚至复杂等特点仍然是其音乐语汇中重要的部分。

(二)艺术歌曲领域的探索

叶小钢在音乐创作上的变化还集中体现在他以前较少涉足的艺术歌曲领域。这些歌曲鲜明地体现了“以人民为中心”的创作导向,把与听众的沟通和对艺术的追求有机结合起来。他在2020年创作的三首艺术歌曲《大爱苍生》《天安门》和《樱花满天红》都引起社会的广泛关注。《大爱苍生》创作于“抗疫”最紧张的时期,在网上一经推出就迅速获得两千多万的点击量。这首作品对当时人们普遍紧张和焦虑的情绪无疑是一种心灵上的关怀和精神上的慰籍。相比之下,《天安门》具有更高的艺术性。这是继1970年代由金月苓的《我爱北京天安门》之后少有的以天安门为主题的歌曲。作品在和声方面具有明晰的特点:频繁使用三度关系的和弦,相邻和弦的三音做半音的变化,突出和声的色彩,大量使用附加音尤其是附加六音,使和声音响在更接近中国的五声性特点的同时还具有色彩和紧张度上的变化。这首歌曲的精致之处还表现在对歌词的细微处理,以及在旋律上巧妙地使用对称和非对称的句法等方面。《天安门》的篇幅不长,但在和声、配器、情绪等方面幅度非常大,这种处理赋予了艺术歌曲某种交响化的特征。

(三)不忘发展民族音乐的初心

201 5年,叶小钢曾在全国音协音乐创作座谈会上提出要促进和繁荣民族器乐曲的创作。第二年,他就完成了为二胡与乐队而作的《光明行》。这部作品问世之后得到业内外的高度认可并被频繁演出,成为叶小钢自古筝独奏曲《林泉》(2001)之后又一部重要的民乐作品。《光明行》虽借用了刘天华同名作品的标题,却是用全新的音乐素材进行创作的。两部作品在精神层面上一脉相承,其创作也意味着当代作曲家不忘刘天华等前辈音乐家的遗志,通过吸收西方音乐的精华来发展中国民族音乐的初心。

二、促进音乐文化交流推动创作优秀作品

2015年6月,当选中国音乐家协会主席以来,面对新的时代,新的要求,新的期待,叶小钢给出了自己的答案。

(一)打造无愧于时代的优秀作品

2015年9月,为学习和贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神,为新时代中国音乐创作事业谋篇布局,刚刚履新的叶小钢便在北京策划召开了中国音协全国音乐创作座谈会。在经历了1980年代的新潮音乐崛起,1990年代的稳健发展,以及进入21世纪后的深度全球化、细分化的几个阶段后,中国的音乐创作领域面临着一些新的亟待解决的问题。这些问题包括学术音乐创作曲高和寡,社会音乐创作趋于庸俗浮躁,以及欧美日韩港台等外来音乐倾销霸占市场的现象等等。召开这场座谈会的一个重要目的,就是要直面这些问题,并在思想和理论层面来讨论解决之道。座谈会更为重要的一项任务,就是探讨如何落实贯彻习近平总书记关于创作出无愧于时代的优秀作品的要求。结合个人经历与创作经验,叶小钢在座谈会上就如何以打造精品力作为目标展开音乐创作工作提出了五点建议。这既是他面对新时代新要求的深入思考,也是对自己过去创作和坚持的总结与升华。在这五点建议中,叶小钢首先提出创作应扎根人民,扎根生活,讴歌时代,艺术家要有人文理想和文化情怀,要反应和表达人民的共同心声。第二,他对艺术歌曲和交响乐这两种一直以来与大众日常生活相距较远的音乐门类的创作提出了以下建议:“艺术歌曲和交响乐等类型的音乐创作应贴近人民、贴近生活,以人民熟悉的生活内容为对象,创造出有独特个性的艺术精品,让中国音乐文化走出去,让中国时代精神在世界文化环境中产生影响。”第三,他指出,发展民族器乐音乐是中国作曲家不容推却的社会责任。第四,在音乐创作的题材和内容方面,他提出了“要和中华传统和民族文化结合,加强体现中国风格韵味、中华审美趣味、中华文化精神、中华审美追求的优秀音乐作品的生产”。第五,他指出并强调了作品的演出和传播对每一位作曲家的重要意义,提出要让作曲家精心创作的作品能够尽快得以上演。这五点建议成为之后五年中叶小钢工作的重点和事业开展的路线图。

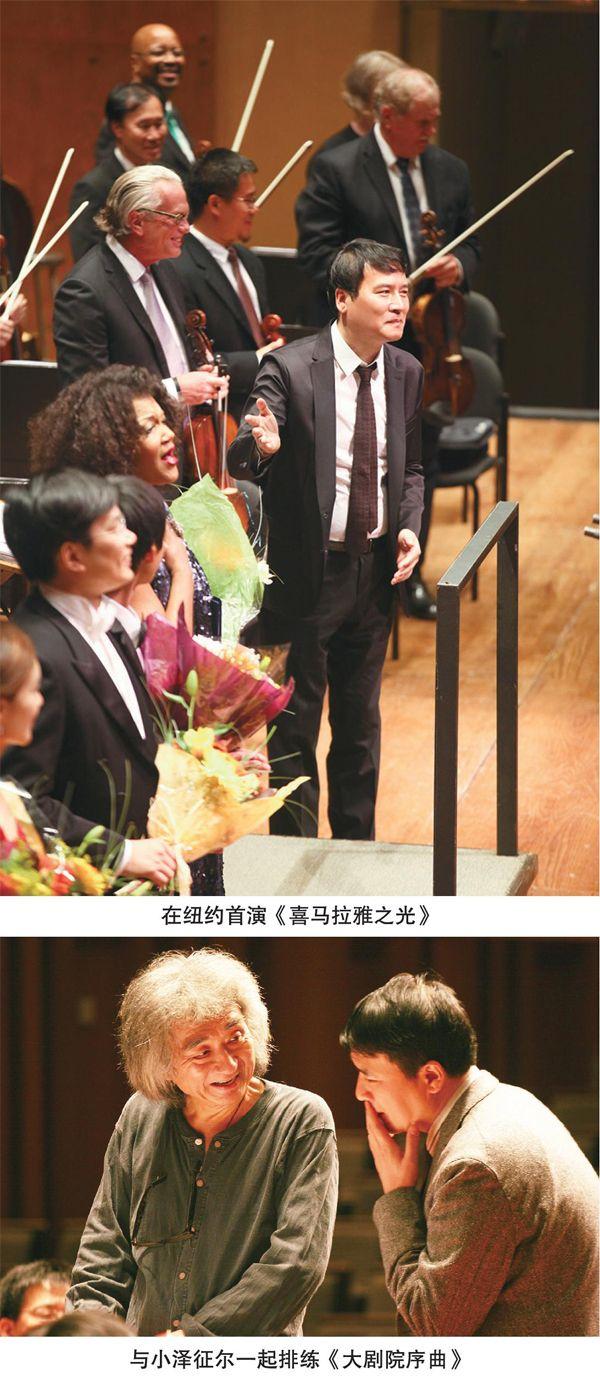

(二)大力推动国际音乐文化交流

2016年,叶小钢担任了中国音乐家协会同深圳市政府联合打造的深圳“一带一路”国际音乐季的艺术总监,负责“一带一路”音乐季的整体艺术构想和实施。在国际上,一个音乐节艺术总监的品质与追求常常就代表着这个音乐节的品质与追求,而高质量的音乐节在相当程度上反应着一个国家和地区的音乐文化水平。叶小钢在音乐季创立初始就高度重视如何展示“一带一路”各国的音乐特色,打造沿一带一路各国不同音乐文化的交流互鉴平台。在他的策划下,越南的竹乐,波罗的海三国的民间歌舞,阿根廷的班多钮,中东的乌德琴等原汁原味极具特色的音乐作品和音乐演出得以呈现,这些表演使“一带一路”音乐季真正成为了解和沟通不同国家和文化的交流平台。他积极鼓励对中国民间音乐和戏曲的挖掘与推广,音乐季期间推出的交响乐版粤剧唱段,既向国际介绍了粤剧的精彩之处,更赢得了本土观众的满堂彩。这些演出和相关的交流活动不仅使中国观众见到了真正意义上的他国文化,也让他们亲身体会了世界文化的多样性的重要价值,这对于在国内音乐创作中坚持民族特色,追求具有中国韵味的音乐作品有着重要的借鉴意义。叶小钢这种开放的理念在他随后担任艺术总监的“青岛海洋音乐季”上也得到了贯彻与发扬。在他担任艺术总监的音乐节上,上百位中国作曲家得到创作委约,大量新作品上演。这不仅体现出一位作曲家宽广的胸怀,更体现了他对当代中国音乐创作的热爱与奉献。

(三)对作品的推广和对作曲家的扶持

叶小钢在推动中国音乐创作的人才建设,特别是对青年作曲家的培养和扶持方面不遗余力。2018年,叶小钢倡议并组织了“庆祝改革开放四十周年中国交响乐作品回顾展演暨第六届中国交响音乐季”。这一系列活动在七个城市举办,九个交响乐团参与演出了10场音乐会、推出一场论坛和多场回顾展览。这场历时3个月的活动主要关注的是当代中青年作曲家的作品。2019年,他又再次倡议并组织了“庆祝新中国成立七十周年中国交响乐作品展演”。这次展演的规模扩大到了六座城市,十个交响乐团共11场音乐会,整个活动历时8个月。这次展演共上演了自建国以来68位老中青作曲家的76部作品,堪称对新中国交响乐发展的一次完整回顾和检阅,是对几代音乐创作者的致敬,更是对当代中国作曲家的激励。能够动用如此众多的人力物力來关注并支持中青年作曲家,总结一个时期以来中国交响乐创作与发展的成果,很难想象在其他任何国家能做到,这充分体现了中国的制度优势以及集中力量办大事的能力。为了这两次展演活动,叶小钢殚精竭虑,调动了一切可以调动的资源,包括中国音乐家协会、中央音乐学院、人民音乐出版社、中国交响乐发展基金会、中共广州市委宣传部、山东即墨经济开发区管委会、中国文联出版社、中国交响音乐季艺术中心、博兰斯勒(青岛)国际艺术中心等政府与民间机构的鼎力支持,在中国交响乐发展的历史上留下了浓墨重彩的一笔。

近五年来,叶小钢的创作题材和创作风格变得更为丰富和多样,他开始用多种语言来进行音乐讲述,他的视野更为开阔。我们期待他在未来的创作中给中国音乐界和文化界带来更多的佳作。

(责任编辑 张萌)