制度、激励与行为:解释区域环境治理的多重逻辑

郑石明 何裕捷

〔摘要〕 近年来中国生态文明建设成效显著,但不同区域的环境治理成效差异明显。为探究中国情境下区域环境的有效治理机制,本文选择珠三角大气污染治理作为案例,构建“制度-激励-行为”分析框架,从多维视角分析珠三角大气污染防治过程与环境治理逻辑。研究发现:为实现环境善治,需要完善顶层制度设计,源头控制与末端监管两手抓,形成以经济激励为基础、压力激励为补充的双重激励环境,并充分动员政府、公众与企业共同参与环境治理进程;企业缺位、社会监督力量薄弱、地方政府激励不足、治理手段单一等是影响区域环境治理难以取得成效的主要因素。珠三角大气污染治理作为区域环境治理的范例,探索与分析其治理逻辑,对完善中国区域环境治理机制具有重要意义。

〔关键词〕 区域环境治理;制度;激励;行为;珠三角大气污染治理

〔中图分类号〕X51 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2021)04-0055-12

〔基金项目〕国家社会科学基金重大项目“中国大气环境污染区域协同治理研究”(17ZDA063);国家自然科学基金面上项目“绿色创新政策对环境治理绩效的影响:机制、路径及其效应”(71673308)

〔作者简介〕郑石明,暨南大学公共管理学院、公共政策研究院教授,博士生导师;

何裕捷,华南理工大学公共管理学院硕士研究生,广东广州 510632。

一、问题的提出

环境质量与公众生命健康息息相关,公众的环保呼声日益增强。绿水青山就是金山银山,污染防治也成为全面建成小康社会的三大攻坚战之一。十九届五中全会指出,“深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。”①中央对环境考核的力度不断加大,形成了环境监察监测垂直管理制度,环境问题被提到了前所未有的高度。近十年来,中央对环境问题越发重视,在不同领域采取了相应的环境保护行动。2015年国务院出台的《水污染防治行动计划》(即“水十条”),成为水污染防治的纲领性文件。同年,《中华人民共和国大气污染防治法》被修订,为大气污染防治打下了坚实的法制基础。针对水土流失问题,《全国水土保持规划(2015-2030年)》指出,“到2020年,基本建成与我国经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系,基本实现预防保护,重点防治地区的水土流失得到有效治理,生态进一步趋向好转。”②中央对大气污染问题同样高度关注,2013年出台了“大气十条”,党的十九大进一步指出,“坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。”③通过一系列政策措施,中国在生态文明建设中取得了突出成就。2020年1月至11月,中國I-III类水质断面比例达到82.0%,同比提高5.6%,劣V类水质比例仅为0.7%,同比下降2.1%。中国337个城市的空气质量优良天数比例达87.9%,高出“十三五”预定目标3.4%。④

然而,中国环境治理绩效的地区不均衡特征明显,不同区域的环境治理成效存在较大差距。虽然部分地区的环境问题有所改善,但未得到彻底解决,比如水污染明显的海河和辽河等流域、酸雨灾害难以消除的四川盆地、水土流失严重的黄土高原、饱受雾霾侵扰的京津冀地区等。也有部分地区摸索出环境治理的成功模式,比如珠三角大气污染防治实现了治理机制从“失效”到“有效”的蜕变。2010年,珠三角与京津冀、长三角地区并列为开展大气污染联防联控工作的重点区域,此时珠三角大气污染较为严重,治理效果并不理想,成为全国大气污染防控的重点关注对象。而到了2018年,珠三角地区PM2.5平均浓度比2014年下降23.8%,并连续四年达标(低于35ug/m3),达标天数比例为85.4%,在全国三个大气污染重点防控区中表现突出,率先完成任务目标。⑤并且,2018年2月全国环境保护工作会议将珠三角从大气污染防治重点区域名单中除名,由汾渭平原替代。可见,珠三角大气治理成效有目共睹。

据此,本文运用“制度-激励-行为”分析框架,以珠三角大气污染治理作为实证研究对象,探讨如下问题:区域环境治理为何出现迥异的治理结果?应当如何解释中国的区域环境治理机制?珠三角大气污染治理的演变过程可为区域环境治理提供何种反思及启示?

二、文献回顾与述评

关于区域环境治理机制主要有两类研究:一是解释性研究,二是对未来治理机制的探索性研究。国内的解释性研究分为制度、激励、行为三个视角。制度视角往往与激励相结合,如关于事权与财权分配的研究⑥;政企关系互动的制度性因素探究⑦;还有环境治理短期化、属地化、部门化问题的研究⑧以及基于社会学制度主义的区域环境治理机制剖析。⑨激励视角为当前研究主流,晋升激励⑩、财政激励B11、政治激励B12等会对中国区域环境治理产生重要影响,还有部分学者将多种激励因素综合起来,形成了多因素激励研究。B13从行为层面构建研究框架分析中国区域环境治理机制同样形成了部分研究成果。比如,中级政府与下级政府为应付更上级政府的环境检查而串通起来的共谋行为。B14围绕环境治理的具体任务指标,下级政府在与上级政府打交道的过程中存在“正式谈判博弈”“非正式谈判博弈”与“准退出选择”等行为策略。B15注意力竞争理论则强调地方政府在面临党委、政府、职能部门的治理任务时,在环境治理上将表现出不同的行为模式。B16除此之外,行为视角还存在其他理论。B17在未来区域环境治理机制的探索上,国内研究以府际协同治理为主B18,也有学者提出政府主导型治理B19、市场主导型治理B20、多中心治理B21、混合型治理模式B22等,但发展均不够完善。

国外对中国区域环境治理的研究认为,中国是有别于西方平行式治理的政府主导型环境治理模式,政府行为对环境影响重大,同时其他主体也会参与到影响过程中B23,中国环境治理是各方行为综合作用的结果。B24中国区域分权的专制制度主导着环境治理格局B25,权威主义在环境政策实施中发挥着重要作用B26,地方官员在监督机制与社会压力作用下对环境治理做出回应。B27国外还较为深入地研究了未来区域环境治理机制的构建,比如市场制度、等级制、社会组织治理模式B28,以及合作治理B29、协同治理。B30网络治理模式也颇为流行。B31网络治理是自治企业的集合,通过社会而非法律性的联结方式形成隐性契约或开放式契约从事生产与服务。B32

整体而言,国外的探索性研究远比国内丰富,但在解释性研究上,国内则比国外丰富。当前研究多为制度、激励或行为层面的单一视角研究,缺乏将三种视角相结合的分析框架,区域环境治理是多因素综合影响下的结果,单一视角的分析,难以准确分析中国的区域环境治理机制。并且,现有关于制度视角研究的分析偏向宏观层面,对微观制度的分析相对不足。关于激励视角的研究更为关注政府激励,对企业激励关注较少,企业是环境污染的主要制造者,对企业的忽视无助于全面揭示中国的区域环境治理机制。关于行为视角的研究则大多强调政府内部的行为互动,比如党委与政府间、上下级政府间、政府部门间,而对公众、企业等其他主体的关注较为欠缺,并且政府内部存在中央政府、地方政府和地方官员的分化,对于这一点相当部分文献在分析过程中并未涉及。所以,本文尝试建立“制度-激励-行为”分析框架,以珠三角大气污染治理作为案例,从更为全面的视角阐释中国的区域环境治理机制。

三、制度、激励与行为视角下的区域环境治理机制

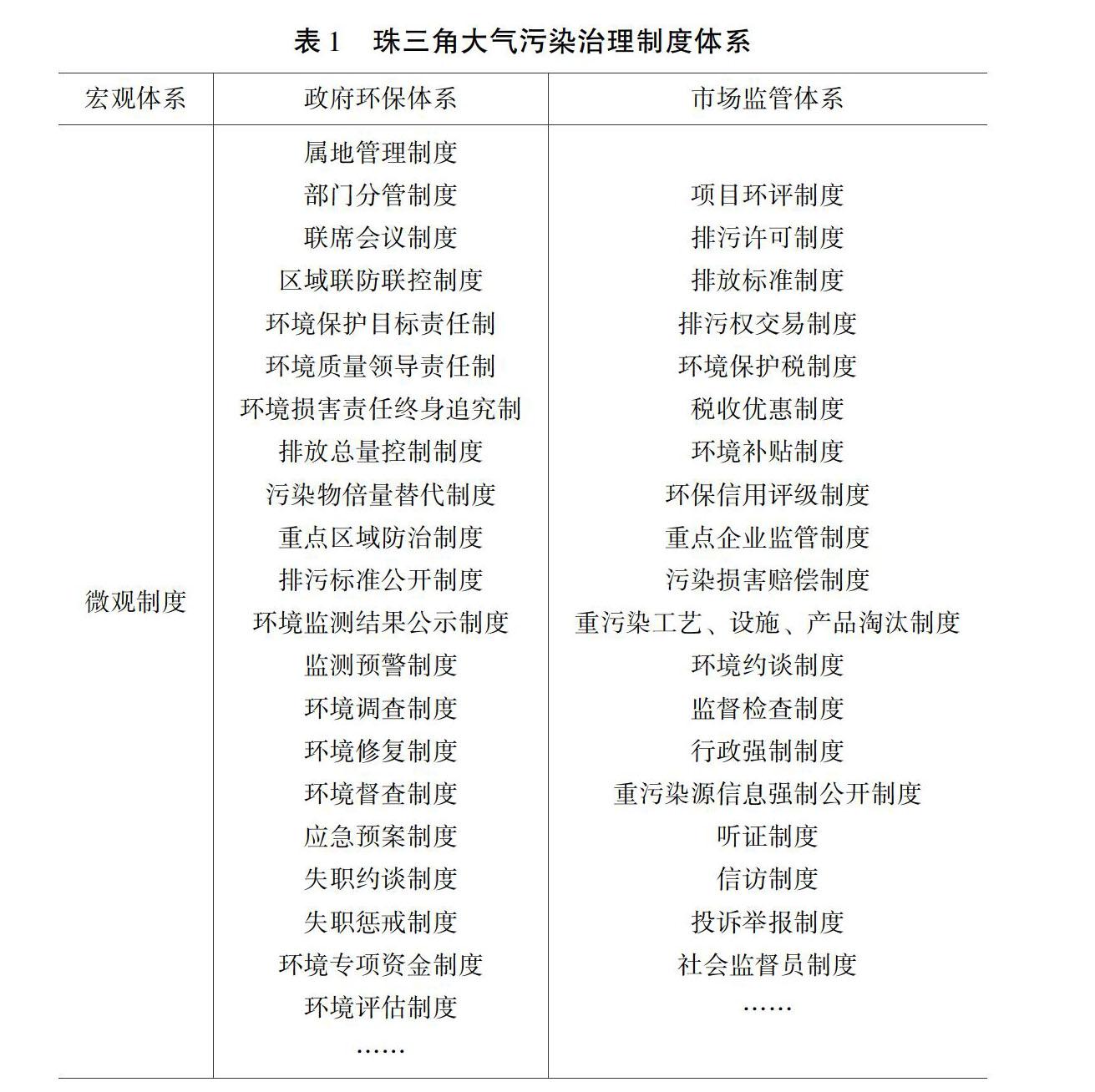

(一)制度:宏观体系与微观制度

中国环境治理制度包括宏观体系与微观制度两个方面。宏观体系强调区域环境治理机制的顶层制度设计,本文围绕政府与企业两类主体,将宏观体系分为两类:一是政府环保体系,即地方政府环境治理所面临的一系列制度性要求的总和;二是市场监管体系,即约束各类市场主体行为的环境政策工具集合。宏观体系下还包含若干微观制度,本文以珠三角大气污染治理为例,通过梳理中央、廣东省在大气治理领域现行有效的规范性文件48份,提炼出表1所示的制度体系。

政府环保体系围绕规范政府环境保护责任及行为展开,包括落实环境保护责任、污染物防治规范、环境保护过程管理、失职处理办法、区域环境治理协调等。市场监管体系围绕规范、引导企业行为展开,包括项目环评、项目审批、排放管理、环境经济政策、环境信用体系、监管制度、违规处罚、生产过程规范等。两类制度体系相互补充,从约束政府与约束市场两方面构建起珠三角大气污染防治制度体系。

(二)激励:双重激励环境

中国区域环境治理存在双重激励环境,即地方政府与企业面临不同的激励环境。其中,地方政府主要面临财政激励与压力激励,而企业主要是经济激励。双重激励环境对中国区域环境治理结果产生了重要影响。

在行政发包制下,中央政府作为委托方将各类事项“发包”给代理人地方政府B33,发包任务的多样性意味着地方政府处于多重任务环境之中B34,但可以分为常规型治理与运动型治理两种情况来探讨。B35在常规型治理模式下,经济增长是地方政府最核心的工作。地方政府必须完成相应的经济任务,扩大财政收入成为首要选择:只有充足的资金作为支撑,地方政府才有更大机会在经济竞争中脱颖而出,由此,财政激励成为地方政府的主要激励。一旦转为运动型治理,地方政府必须尽一切手段实现上级交代的运动治理目标,否则将面临严厉惩罚,这时地方政府主要受到压力激励。财政激励与压力激励不是截然分离的:常规型治理也存在压力激励,比如计划生育、安全生产、越级信访等“一票否决”指标,而在运动型治理下依旧有财政激励,经济增长在运动治理时期依旧是十分重要的考核指标,只是在常规型治理下表现出以财政激励为主,而在运动型治理下则表现为以压力激励为主。

追求经济收益最大化是企业的核心目标,经济激励贯穿企业运营始末。一方面,经济激励与环境保护存在不兼容之处,绿色生产将增加企业生产成本,降低利润;另一方面,当环境保护支出被企业视为无法避免的成本计入生产过程时,环境保护与经济激励将实现兼容。例如,政府强制推行绿色生产,环境标准不达标的企业将面临严厉惩戒,如高额罚款、停工整顿等。此时,环境污染的外部性被内部化,企业必须把转型绿色生产带来的额外支出视作必要的生产成本,否则违规生产的机会成本将更高(强制停产带来的经济损失)。由此,在经济激励的驱使下,不愿意承担违规风险的企业将采取环保生产工艺,环境保护与企业经济激励实现兼容。

表2总结了双重激励环境与地方环境治理绩效的关系。在常规型治理下,地方政府主要面临财政激励,如果当地企业的经济激励与环境治理不兼容,此时环境治理绩效水平最低,因为政府与企业均缺乏环境保护的动力;如果企业经济激励与环境保护相兼容,即使地方政府没有集中投入资源与精力到环境领域,地方环境治理依然能取得不错的环境治理绩效,毕竟企业是主要污染源之一,企业主动参与环保事业,对环境保护大有裨益。如果处于运动型环境治理时期,环境考核将占据极其重要的地位,这时地方政府主要面临压力激励,环境工作会比常规型治理时期更受重视,但如果企业经济激励与环境保护不兼容,地方环境治理只能取得有限成效,只有当经济激励与环境保护相兼容时,环境治理绩效才能达到最高。

(三)行为:多方参与

图1 环境治理行为逻辑图

在行为视角上,不少研究提出环境治理是多方利益主体行为相互博弈的结果,如进化博弈模型将中央政府、地方官员和举报者作为博弈的参与者B36,还有学者将中央政府、地方政府、企业和公民视为环境治理的主要参与者。B37本文整合各类观点,认为环境治理是公众、中央政府、地方政府、地方官员、企业五类主体行为互动的结果,这些主体的行为逻辑存在差异。

公众有着多元的目标诉求,在完善医保、增加就业、保障食品卫生、提高收入、改善环境等方面均有诉求。B38公众在非环境领域的诉求会分散地方政府环境治理的注意力,而一旦公众对环境问题普遍不满,环保诉求上升时,则会成为推动环境治理的先导力量。中央政府以维护执政合法性为根本,以服务公众为实现路径,其行为逻辑往往与公众主流诉求保持一致。地方政府事务繁多、考核任务繁重,容易形成目标替代:地方政府更加关注任务的完成情况,而非公众利益诉求,行为逻辑明显表现出任务导向。地方官员追求职位收益最大化。职位收益最大化指地方政府官员利用现有职位实现个人收益最大化的过程,如获取金钱、增强权力、获得晋升等。职位是实现职位收益最大化的基础,失去职位自然无从谈及增加职位收益。因而,当环境治理成效与官员职位存续挂钩时,地方官员必须对环境问题做出回应及行动,反之,当环境治理成效与地方官员职位收益不存在直接关联时,地方官员可能在环境治理中表现出选择性执行、象征性执行、不执行等消极应对行为。企业追求利润最大化,在通常情况下缺乏环境治理积极性,可一旦利润与环境治理结果相联系,企业也会加入环境治理行列。

图1整合了五类主体的行为逻辑。公众环保诉求的强弱与环境结果感知直接挂钩,中央政府感知到公众环保诉求后,综合多方面因素考虑是否要将环境问题纳入政策议程。如果环境问题进入政策议程,中央将要求地方政府重视环境治理,地方政府可能表现出上下级谈判、共谋等消极对抗行为,也可能切实采取政策工具对企业以及社会行为加以引导与管制。地方官员作为政策工具的执行者,可能对违规行为“睁一只眼闭一只眼”乃至官商勾结,利用职位便利获取收益,也可能扎扎实实推进工作以谋求职位晋升。企业也会对政策工具做出回应,但利润最大化是回应的出发点,既可能对政策工具表现出顺从,也可能阳奉阴违。社会公众虽是推动政府环境治理的先导力量,但在环保问题上存在内部利益分化,比如黄标车车主、高污染行业工人及企业家群体,他们不太可能积极配合政府的环保政策。各方基于自身利益考虑所做出的行为会影响环境治理结果,形成公众的二次感知,并改变着环保诉求强度。中央政府在感知到公众诉求后,再次通过治理结构的传导,改变地方政府与地方官员的行为,进而影响企业与社会,形成第二轮的多方行为博弈,由此循环往复,这便是中国环境治理的行为逻辑。

四、区域环境治理的典型案例:珠三角大气污染治理

本文以珠三角大气污染治理为例对中国的区域环境治理机制做进一步阐释。近年来,珠三角大气污染治理取得突出成效,率先在重点防控区域实现达标,取得了可圈可点的成绩,图2为珠三角地区主要污染物的变化趋势,在2006-2009年,珠三角SO2有较大幅度下降,PM10长期在较高水平徘徊,O3有小幅上升态势,NO2也没有下降的趋势。在2010-2012年,SO2继续保持下降,PM10有较大幅度下降,但依旧处于较高水平,O3保持浮动,较为稳定,NO2没有明显的下降趋势。在2013年之后,SO2保持持续下降态势,PM10大幅下降,O3在经历大幅下降后于2017年再次回升,NO2在2013年后出现大幅下降,2015年起平稳地保持在低位水平。通过梳理2000-2018年5月份国务院和广东省政府发布的48份规范性文件,基于对政策文本与主要污染物数据的分析,可将珠三角大气污染治理划分为轻视期、控制期、全面整治期和巩固期四个阶段(详见表3)。

在轻视期,地方政府、企业和社会对环保问题均未给予充分关注,大气污染防治工作进展十分缓慢。不过,这一时期珠三角地区积极响应国家号召,对黄标车处置力度较大,发布的政策文件大多与机动车相关,SO2减排成效较好,但整体污染情況没有明显减轻。

从轻视期过渡到控制期的标志是2009年5月《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的出台,珠三角大气治理开始提上日程。广东省政府出台了大量政策文件,主要依靠总量控制、指标分派等方式将任务下达到各地市,对企业也采用分派指标的方式限制排放,同时处理高污染企业并进行机动车污染防治。在控制期,珠三角的大气污染防治工作逐渐得到重视,但过分依赖行政手段。在某些特定时期如亚运会、上级检查等,通过强化监管,空气质量得到明显改善,但监管期之后,大气污染又卷土重来。

宣告控制期转入全面整治期的标志性文件是《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(2013年),又称“大气十条”。鉴于控制期治标不治本的做法以及公众污染防治呼声的不断高涨,“大气十条”不再局限于行政手段,更加侧重于产业结构优化、企业技术改造、能源结构调整、环境经济政策完善等,中央还与各省签署了大气污染防治目标责任书。自2013年之后,珠三角地区的主要大气污染物排放量明显下降,并且成效得到长期保持。这一时期的突出特点是各类治理方式多管齐下,善用市场机制推动大气防治工作,通过目标责任书、环境信用评估等方法对政府和企业分别给予激励,大气治理取得了突破性进展。

国家为了把有益经验与治理成果保留下来,开始将大气污染防治纳入法制轨道,其标志性事件是2015年出台的《中华人民共和国环境保护法》以及2016年修订的《中华人民共和国大气污染防治法》,由此中国大气治理进入巩固期。珠三角地区也颁布了《广东省环境保护条例》,建立了与行政区划适当分离的环境资源案件管辖制度B39,并要求企事业单位必须建立环境保护管理台账。B40巩固期的显著变化是大气污染治理走向法制化、系统化和常态化。中央对前期大气治理的有益经验进行总结,以法律形式加以确立,并将环境治理纳入常态化工作,不再依靠运动型治理推进。自2015年之后,珠三角地区的空气质量长期保持在优良水平,大气治理成果斐然。

五、基于多重逻辑视角的案例分析

通过深度访谈、参与式观察、网上新闻媒体信息采集和政策文本分析等方法,我们收集了本文所需的研究资料。访谈对象包括珠三角地区的企业家、政府工作人员等与区域环境治理相关的群体。结合研究资料情况及文献回顾结果,本文梳理出制度、激励、行为三类逻辑,用以解释珠三角大气污染治理过程,并阐释该案例所反映出的中国区域环境治理机制。虽然本文是单案例研究,但也能为窥探中国区域环境治理机制的一隅提供有益启示。

(一)制度逻辑:约束政府与规范市场两手抓

珠三角地区在制度设计上敢为人先,取得了一系列成就。在规范政府方面,珠三角地区的环境督查制度落实十分严格,各地市需在每年3月31日前向省政府报送上年度大气污染防治工作的进展情况。并且,珠三角地区还为环境主管官员设定任期及年度环境保护目标,明确规定环境主管官员任期内的环境治理任务,将环境治理与任期结合起来,环境治理的长期目标被分解成一个个阶段性目标,并列入每一任地方官员的任务清单中,这解决了任期短期化与环境治理长期性间的矛盾,同时强化了官员的环境治理责任意识。自然资源资产离任审计和生态环境损害责任终身追究制也正逐步推行,地方官员再也无法将环境损害留给后任,自己卸任一走了事。此外,在全国大多数地区还在为贯彻污染物削减替代制度犯愁时,珠三角地区已经先人一步,要求实行双倍替代而非等量替代。例如,新建一个年排放量100吨SO2的火电站意味着必须在当年减少200吨SO2排放量。珠三角地区的环评审批同样严格:

珠三角地区实施高标准的环境准入制度,对地区及行业实行限批制度,一旦某一地区或某一行业的指标总量超出上限,相关项目将被限批,并且每年有超过5%的项目在年度环评审批中被否决。(对广东省环保厅高层官员A的访谈,访谈编号20200914GA)

末端监管与源头控制是规范市场的两种思路。末端监管强调事后整治,对违规企业进行处罚,是珠三角地区最先尝试的治理手段。大气防治监管体系的建立可以溯源至1987年的《中华人民共和国大气污染防治法》,进入控制期后,珠三角地区的环境监管举措不断完善:制定锅炉、机动车、火电等行业的排放规范;建立排污权交易机制;实施重点区域防控等等。但一味强调监管不具备可持续性,这也导致控制期的大气治理成效不佳。珠三角地区大气治理的转折点在于由重视末端监管到“前头后尾”两手抓。珠三角地区在“大气十条”提出之后,采取了一系列末端监管与源头控制相结合的政策措施:加紧淘汰落后产能;严格市场准入;严控“两高”行业新增产能;加快对灰霾、臭氧形成机理和迁移规律的研究;鼓励企业技术革新;培育节能环保产业;坚持“谁污染、谁负责,多排放、多负担,节能减排得收益、获补偿”的原则;严格落实项目环评制度等等。通过一系列制度设计,珠三角地区的大气治理取得了显著成效。

以珠三角为代表的地区在环境治理制度方面的有益探索,被国家以法律形式进一步固定下来。比如“三同时”原则B41在新修订的《中华人民共和国环境保护法》中得到确认,实质是对项目环评程序的法制化与规范化。环境质量领导责任制与环境保护目标责任制也衍生出环境约谈制度。法制化过程特别注重调动市场积极性,诱导企业自发地改善环境,降低政府监管成本。污染损害赔偿、环境保护税、排污许可、环境保护信用评估等制度由此应运而生。虽然部分不利于环境治理的制度安排依旧存在,如属地化、部门化管理模式等。但总体而言,珠三角地区已在环境制度建设中取得重大突破。

(二)激励逻辑:兼顾压力激励与经济激励

革新激励机制,充分调动政府与企业的积极性,实现压力激励与经济激励双管齐下是珠三角地区大气治理取得突出成效的重要原因。压力激励激发的关键在于中央和省政府对环境问题的重视:国务院明确要求到2015年珠三角空气质量达到或高于国家二级标准,并与各省签订大气污染防治目标责任书。省政府则如法炮制,与各地市签订目标责任书,明确各地的减排指标,责任往下层层压实。比如广州市责任书的第九条:

严格限制机动车保有量,新增或更新的公交车中新能源和清洁燃料车的比例不低于60%……2014年淘汰77680辆黄标车及老旧车辆,到2015年底,基本淘汰黄标车(155360辆)。(《广州市政府大气污染防治目標责任书》第九条)

事实上,珠三角地区各地市的目标责任书在内容上大同小异,差别主要体现在指标数额上。比如黄标车淘汰的任务指标,广州市要求2015年淘汰155360辆,惠州市则是48423辆,其余的文字表述几乎一模一样。除机动车污染防治外,产业环境准入标准、淘汰落后产能、优化产业空间布局、煤炭使用、清洁能源替代、燃煤锅炉整治、重污染天气应对、环境信息公开等方面的任务要求也被写入目标责任书中。目标责任书中时常出现“淘汰多少辆车”“改造多少台锅炉”“必须采用何种技术”等高度细化的任务指标,明显带有“运动式治理”的色彩。这种近乎“一票否决式”的指标使得地方政府的压力激励骤增,对地方政府而言,经济增长固然重要,但完成淘汰黄标车与锅炉改造等指标同样不容忽视。由此,地方政府的大气治理积极性达到了前所未有的高度,F市S区C镇曾动员365人次对辖区内的工厂进行了突击检查。在F市不锈钢行业从业20年的企业主刘三(化名)回忆道:

我们工厂很早前已经办好环保手续,因此没有被查处。但我的另一位同伴就没那么走运了,他被(警察)带走,工厂也被关停,可能是偷排(的缘故)……一般每年年末会有环保督查,但通常只会关闭极少数环境污染严重、影响恶劣的企业,处罚方式多为罚款及停业整顿,抓人很少见,更别说刑拘了。(对企业主刘三的访谈,访谈编号20181207QL)

F市雷厉风行的污染防治举措也是压力激励下珠三角地区其余地方政府行为的缩影,但对政府行之有效的压力激励,未必对企业有效:以刘三为代表的中小企业家更加关注企业利润而非环境保护,所以当地偷排行为还是较为普遍的。在环境检查中,偷排漏排一旦被督查组发现,付出的代价将十分高昂(罚款、停业乃至刑拘)。可问题在于,督查活动不具有长期性,一般“每年年末”才会组织一次,这自然无法约束企业在非检查时期的行为。一旦高强度的监管环境不复存在,企业在经济激励的驱使下又回到偷排、漏排的轨道上,珠三角地区在控制期污染出现反复的原因正在于此。处理好经济激励就成了解决问题的症结,为此,环境补贴、排污权交易、环境税、重污染企业监管、环境信用评估等措施相继出台。以环境信用评估为例:

广东省实施环境违法黑名单制度,黑名单将记录具有环境违法行为的企业,并定期对黑名单进行动态更新。黑名单企业将受到相应惩罚,比如增加执法监督次数;建议银行机构不发放贷款;终止环保专项资金补助;并在政府采购时,对其产品或服务不予考虑等等。(对广东省环保厅H部门工作人员B的访谈,访谈编号20200914GB)

以环境信用评估制度为代表的经济激励措施,将企业的经济激励与环境治理巧妙结合,把环境的外部性内部化,激发企业环境治理的积极性。政府本身也不再需要摊大饼式的监管,只需看好几家重点企业,其余信用良好的企业不定期检查即可,不仅监管成本显著降低,而且提升了监管效率。压力激励与经济激励相结合的激励模式最终还以法律形式固定下来,成为持续、稳定、常态化的存在,珠三角地区的大气治理也取得了空前成就。

(三)行为逻辑:建立“保卫蓝天”统一战线

行为逻辑的核心是中央政府、地方政府、地方官员、企业、社会公众五类群体的互动,治理的关键在于五类群体心往一处想、劲往一处使。在珠三角地区空气污染显现初期,政府对大气污染防治较为轻视,甚至对违法排污行为采取容忍态度,因而企业严重缺乏绿色生产的动力。随着大气污染日益严峻,公众的环保呼声越来越高。中央与省政府、省政府再与各地市政府签订目标责任书。各级政府还下重拳加强执法队伍建设,地方官员滥用职权、徇私舞弊、不作为的行为将面临严厉处分。国家还设立了直管监测点和以机动车为载体的流动监测站,地方官员伪造数据及干扰监测结果的可能性大大降低,也更有动力扎扎实实地推进工作。但企业“利润胜于环保”的心态尚未扭转,这在F市环保突击检查中也可见一斑:

那次(环保突击检查)之后,很多不锈钢企业停业整顿,加上当时钢铁价格暴涨,成本升高,做生意越来越难。而且他们(政府)要求厂里的机器都要做环保评估,如果过不了评估,一台都不能开工。不过,我们当时很多(企业)只是评估新机器,旧机器私下里(无证)运转,等彻查时再补(证)。(对企业主H的访谈,访谈编号20181207QH)

大多数企业主将环保检查视作阻碍企业盈利的洪水猛兽,为了获得更多利润和降低成本,常常使用环评不达标的旧机器无证运作,生意和利润才是他们最关心的。中小企业尤其如此,相比于大型企业他们缺乏规模优势,绿色生产的成本更为高昂。如果政府能做到无死角、全天候的监督也罢,关键就在于政府辖区内的中小企业数量众多,根本做不到全面管控。在短暂的特殊时期,如亚运会、上级督查,地方政府还可以咬咬牙以运动式治理保持短期成效,但时间拖长,高昂的成本将迫使地方政府转入常规型治理,企业偷排游击战又将再次上映,无法从根本上解决大气污染问题。企业作为污染的主要制造者却游离于统一战线之外,这是控制期大气治理遭遇瓶颈的根本原因。改变企业的不合作态度便成为珠三角地区推进大气治理的“最后一公里”。

以往保护环境主要靠政府,政府管得多,但无奈企业数量多,很多事政府根本管不过来。其实核心工作应当放在企业责任强化上,让企业承担起自身的环境责任,并要求企业提交相应的环境信息,让企业主动参与到环境保护中来。(对亚洲清洁空气中心北京代表处总监G的访谈,访谈编号20200915YG)

企业缺位导致治理效果不佳,而不甚理想的治理结果最终引起了公众的强烈不满,在中国雾霾本就严重的北方地区尤其如此。2013年两会期间,政协委员姚檀栋当着习总书记的面背诵起《沁园春·霾》:“北京风光,千里雾霾,万里尘飘……空气如此糟糕,引无数美女戴口罩。”为此,2013年9月,国务院迅速出台“大气十条”,中央对大气污染防治更加重视,大气治理进入全面整治阶段。广东省政府吸取之前的经验教训,从企业一端寻找突破口,最终形成了包括环境信用评估、排污权交易、环境税等在内的经济政策,环境治理与企业经济利益挂钩,从此环境治理在企业眼中不再是应付检查的权宜之计,而是基于自身发展做出的长期选择。地方官员在2015年推出的“环保监测监察执法垂直管理制度”下,不作为、伪造数据的风险大大增加,切实推进环境治理成为地方官员的最优选择。在“公众呼吁、中央重视、地方监管、官员执行、企业配合”的治理模式下,珠三角地区的大气治理取得了最终成功。

(四)综合视角下的珠三角大气污染治理

珠三角地区大气污染治理的成功经验表明:通过制度、激励与行为三重逻辑,在经济导向的任务背景没有显著改变的情况下,大气治理依旧能够取得突出成绩。过去有相当部分研究对中国推进环境治理持悲观态度,认为在经济主导的任务背景下中国环境治理将举步维艰。以此为突破口,本文基于制度、激励与行为的综合视角,揭示了珠三角地区将蓝天白云长留下来的深层原因。三类逻辑在珠三角大气污染防治中发挥着极其重要的作用,三者内部推动因素与阻碍因素的相互作用及动态演变是珠三角大气治理呈现阶段性变化的重要原因(详见表4):

轻视期内行为逻辑占据着主导地位。在这一时期,公众虽对空气质量颇有微词,但环境问题尚未达到公众情绪的临界点,经济发展依旧是政府与社会关注的主流议题。各方对环境治理的轻视导致:制度设计被长期忽视,大气污染防治措施不健全、政府治理责任模糊、执法不严格;地方政府主要受到财政激励影响,地方官员重视经济绩效而非环境绩效,环境监管十分松懈。值此背景,作为环境主要污染源的企业也执着于追求利润最大化,以成本更低但环境代价更高的传统工艺进行生产。此时,珠三角地区的大气防治效果较差。

轻视期环境治理的糟糕表现最终引发公众不满,公众环境诉求上升,政府开始重视环境问题,珠三角地区的大气治理进入控制期。在这一时期,国务院对珠三角地区的大气治理提出明确目标,目标自省政府向下层层分解,环境质量领导责任制与环境保护目标责任制也开始落实,压力激励骤然剧增。珠三角地区开始对企业严加监管,短期内取得了较好成效。但由于经济激励与环境保护不兼容,企业与政府间的偷排漏排游击战再次上演,无奈企业数量众多、监管成本高昂,政府无力维持长期的高压态势,空气污染出现反复。此时激励逻辑处于主导地位,但压力激励与经济激励相对立,激励方向处于摇摆之中,只能取得短期成效,难以维持长期绩效。此外,制度逻辑的力量逐渐崭露头角,政府发布了大量的规范性文件并完善制度体系,但制度设计片面强调末端监管与总量控制且过分依赖行政手段。

政府压力激励与企业经济激励的兼容以及经济激励与环保目标的兼容是全面整治期内激励逻辑的重大变化。国务院与各省签订大气污染防治目标责任书,使环境治理任务成为带有“一票否决”性质的硬指标。目标责任书层层复制,责任往下层层压实,最终落实到具体官员身上,压力激励达到空前强度。政府再通过环境信用评级制度,将政府内部的压力激励传导到企业的经济激励上:政府定期对企业的环境治理表现进行评级,评级过低的企业将被纳入黑名单,不仅面临更加严格的监管,而且在项目审批上受到严厉限制,直至限期整改取得切实成效,这将严重影响企业的盈利能力。而环境信用评级高的企业将处于更加宽松的监管环境,得到政府更多的政策照顾。由此,环境的外部性內部化,环境成本被巧妙融入企业追求利润最大化的过程中,形成企业保护环境的自律机制。激励影响行为,重视环境治理成为各方共识。同时,制度体系也更加完善,政府不再一味强调监管,而是末端监管和源头控制两手抓,不同制度相互配合产生了政策协同效应,有效提升了治理效能,比如环境信用评价制度与高污染行业重点监管制度的结合,确定了污染防控重点企业,优化了市场管理方式,极大地提高了监管效率,蓝天白云不再是昙花一现。

在巩固期,制度逻辑的力量进一步增强,成为主导性力量,激励逻辑与行为逻辑中原有的积极因素被法制化、规范化,其核心是将适度的压力激励与充分的经济激励纳入制度框架中。比如“三同时”原则在这一时期新修订的《中华人民共和国环境保护法》中得到确认,即“建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”B42,实质是对全面整治期项目环评程序的法制化与规范化。前一阶段的环境质量领导责任制与环境保护目标责任制也衍生出环境约谈制度,针对下级政府不佳的治理表现,上级政府将对其进行约谈,督促整改。通过常态化的环境绩效考核与问责机制、压力激励完全融入制度体系,成为持续稳定的存在,不再依靠运动式治理唤醒。巩固期也汲取了控制期过分依赖行政手段的教训,借鉴全面整治期妙用市场机制的经验。法制化过程特别重视融入市场要素,污染损害赔偿、环境保护税、排污许可等制度相继建立。压力激励与经济激励的兼容,实现了政府与企业的殊途同归,双方从环境监管的博弈者转变为环境治理的合作者。珠三角地区的空气质量从此长期保持在优良水平,成绩斐然。

六、反思与启示

珠三角地区在大气污染治理领域取得的成就提供了区域环境治理的良好示范。当前中国部分地区环境问题依旧突出,构建有效的区域环境治理机制,是建设生态文明的必由之路。珠三角大气污染治理作为区域环境治理的典范,经历了“失效”向“有效”的转型过程,为中国区域环境治理提供了重要的反思及启示。

(一)反思:区域环境治理为何失效?

(1)企业在治理过程中长期缺位。由于缺乏有效的制度设计以及环境污染的外部性,企业在追求利润最大化时,往往站在环境保护的对立面。环境保护支出将被企业视为生产过程中的多余成本,成为成本控制的优先目标。企业作为工业社会的重要污染源,缺席于环境治理进程,必然导致治理效果不佳。

(2)社会监督力量薄弱。社会公众作为环境污染后果的最终承担者,却并没有形成捍卫自身利益的充分力量。社会自组织能力不足,无法对企业的偷排漏排等环境污染行为做出有效监督与有力抵制。

(3)地方政府环境保护的激励不足。一方面,环境绩效考核体系与失职惩戒机制尚不完善,地方政府缺乏环境治理的外在诱因。另一方面,传统经济向绿色经济转型必然要付出不菲的经济成本,加之经济发展的强激励,导致维系原有经济发展模式的收益远高于转型绿色发展的收益,地方政府环境治理的内部驱动力同样不足,区域环境治理进展缓慢。

(4)治理手段单一化。地方政府在环境治理过程中,强调对企业施加外部监管压力以控制其污染行为,过分依赖行政手段,制度体系不完善,重末端监管、轻源头控制,同时也不注重建立对企业的环保激励机制,忽视经济手段。管理方式单一,导致治理效率低下,区域环境状况无法得到根本改善。

(二)启示:区域环境治理缘何有效?

珠三角地区的经验表明:通过制度、激励与行为三重逻辑,在经济导向的任务背景没有显著改变的情况下,区域环境治理依旧能取得突破性进展。首先,公共决策者需完善制度设计,政府与市场两手抓。一方面明确政府在环境治理中的责任,将责任层层分解,落实到人,强化地方政府的环境责任意识;另一方面加强对市场的监督与引导,源头控制与末端监管相结合,行政处罚与经济奖励并举,完善环境领域的法律体系与制度规范,推动政策措施落实。其次,还需健全激励机制,发挥政府激励与企业激励的合力效应。国家应通过提升环境绩效权重、签订目标责任书、细化环境考核体系等方式建立对地方政府的压力激励机制,并通过适当的制度安排,增强企业经济激励与环境保护的兼容性,同时发挥政府压力激励与企业经济激励的积极作用,形成以经济激励为基础、压力激励为补充的双重激励环境。最后,各主体的目标协同与行为协调同样重要。公共管理者应充分动员政府、企业、公众参与环境治理进程,关注公众的环境诉求,并充分调动中央政府、地方政府、地方官员的行政资源,引导企业参与环境治理,最终实现环境善治。

基于制度、激励与行为逻辑对珠三角大气污染治理案例的分析,提供了解释中国区域环境治理机制的多重视角。诚然,珠三角的区域环境治理机制并非尽善尽美,还存在一些改进空间。比如,政府与企业唱主角,公众参与感低。如果公众或NGO组织能够分担政府的环境监督职能,形成社会监督与激励机制,区域环境治理可能会取得更大成效。此外,随着中国环境治理走向法制化与制度化,中国司法力量也应更多地参与到环境治理进程中来,然而遗憾的是中国司法力量参与度低,未能在环境治理进程中发挥充分作用。此外,本文作为单案例研究也存在局限性,对珠三角地区行之有效的治理模式可能难以直接套用至中国其他地区,不同地区还需结合具体情况探索出符合自身区域特性的环境治理模式。但无论如何,珠三角地区的成功经验丰富了中国环境治理实践,对中国构建有效的区域环境治理机制有重要的参考意义。

① 《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》,2020年10月29日,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-10/29/c_1126674147.htm,2020年12月31日。

② 《全国水土保持规划(2015-2030年)》,2016年1月13日,http://www.sbxh.org/sbxhindex/a/xinwenzixun/xingyexinwen/2016/0111/27,html,2020年12月31日。

③ 《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2017年10月28日,第1版。

④ 《坚持“绿水青山就是金山银山”理念促进经济社会发展全面綠色转型》,2021年1月15日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688925169644372023&wfr=spider&for=pc,2021年1月21日。

⑤ 数据发布于2019年1月18日,广东省生态环境厅2019年第一场例行新闻发布会。

⑥ 刘琦:《财政分权、政府激励与环境治理》,《经济经纬》2013年第2期。

⑦ 刘超:《管制、互动与环境污染第三方治理》,《中国人口·资源与环境》2015年第2期;陈永泰、黄菲、陈媛:《区域环境治理中的政企合谋及其防范研究》,《生态经济》2017年第7期。

⑧ 任丙强:《生态文明建设视角下的环境治理:问题、挑战与对策》,《政治学研究》2013年第5期;王清军:《区域大气污染治理体制:变革与发展》,《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2016年第1期。

⑨ 余敏江:《论区域生态环境协同治理的制度基础——基于社会学制度主义的分析视角》,《理论探讨》2013年第2期。

⑩ 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期;潘越、陈秋平、戴亦一:《绿色绩效考核与环境治理——来自官员更替的证据》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2017年第1期。

B11 周飞舟:《财政资金的专项化及其问题——兼论“项目治国”》,《社会》2012年第1期;韩国高、张超:《财政分权和晋升激励对城市环境污染的影响——兼论绿色考核对我国环境治理的重要性》,《城市问题》2018年第2期;刘炯:《生态转移支付对地方政府环境治理的激励效应——基于东部六省46个地级市的经验证据》,《财经研究》2015年第2期。

B12 冉冉:《“压力型体制”下的政治激励与地方环境治理》,《经济社会体制比较》2013年第3期。

B13 唐睿、刘红芹:《从GDP锦标赛到二元竞争:中国地方政府行为变迁的逻辑——基于1998—2006年中国省级面板数据的实证研究》,《公共管理学报》2012年第1期;任丙强:《地方政府环境政策执行的激励机制研究:基于中央与地方关系的视角》,《中国行政管理》2018年第6期。

B14 周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》2008年第6期。

B15 周雪光、练宏:《政府内部上下级部门间谈判的一个分析模型——以环境政策实施为例》,《中国社会科学》2011年第5期。

B16 练宏:《注意力竞争——基于参与观察与多案例的组织学分析》,《社会学研究》2016年第4期。

B17 李永亮:《“新常态”视阈下府际协同治理雾霾的困境与出路》,《中国行政管理》2015年第9期;韩超、刘鑫颖、王海:《规制官员激励与行为偏好——独立性缺失下环境规制失效新解》,《管理世界》2016年第2期;孙涛、温雪梅:《动态演化视角下区域环境治理的府际合作网络研究——以京津冀大气治理为例》,《中国行政管理》2018年第5期。

B18 杨妍、孙涛:《跨区域环境治理与地方政府合作机制研究》,《中国行政管理》2009年第1期;徐艳晴、周志忍:《水环境治理中的跨部门协同机制探析——分析框架与未来研究方向》,《江苏行政学院学报》2014年第6期。

B19 杨宏山:《构建政府主导型水环境综合治理机制——以云南滇池治理为例》,《中国行政管理》2012年第3期。

B20 曹明德:《排污权交易制度探析》,《法律科学——西北政法学院学报》2004年第4期。

B21 埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道——集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海:上海三联书店,2000年,第205-209页。

B22 范永茂、殷玉敏:《跨界环境问题的合作治理模式选择——理论讨论和三个案例》,《公共管理学报》2016年第2期。

B23 Guttman Dan, “Environmental Governance in China: Interactions Between the State and ‘Nonstate Actors,” Journal of Environmental Management, vol.220(2018), pp.126-135.

B24 Johnson Thomas, “Good Governance for Environmental Protection in China: Instrumentation, Strategic Interactions and Unintended Consequences,” Journal of Contemporary Asia, vol.44, no.2(2014), pp.241-258.

B25 Xu Chenggang, “The Fundamental Institutions of Chinas Reforms and Development,” Journal of Economic Literature, vol.49, no.4(2011), pp.1076-1151.

B26 Li Xiaoliang, “Authoritarian Environmentalism and Environmental Policy Implementation in China,” Resources Conservation and Recycling, vol.145(2019), pp.86-93.

B27 Chen Jidong, Pan Jennifer and Xu Yiqing, “Sources of Authoritarian Responsiveness: A Field Experiment in China,” American Journal of Political Science, vol.60, no.2(2016), pp.383-400.

B28 E.S.薩瓦斯:《民营化与公私部门的伙伴关系》,周志忍等译,北京:中国人民大学出版社,2002年,第8页。

B29 Ansell Chris and Gash Alison, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol.18, no.4(2008), pp.543-571; Emerson Kirk, Nabatchi Tina and Balogh Stephen, “An Integrative Framework for Collaborative Governance,” Journal of Public Administration Research and Theory, vol.22, no.1(2012), pp.1-29.

B30 Donahue D. and Nye J. S., Market-Based Governance: Supply Side, Demand Side, Upside, and Downside, Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2002, pp.324-325; Brinkerhoff Derick W. and Brinkerhoff Jennifer M., “Public-Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good Governance,” Public Administration and Development, vol.31, no.1(2011), pp.2-14.

B31 Larsson R., “The Handshake Between Invisible and Visible Hands,” International Studies of Management & Organization, vol.23, no.1(1993),pp.87-106.

B32 Jones C. and Borgatti H. S. P., “A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms,” The Academy of Management Review, vol.22, no.4(1997),pp.911-945; Haddad Mary Alice, “Increasing Environmental Performance in a Context of Low Governmental Enforcement: Evidence From China,” Journal of Environment & Development, vol.24, no.1(2015), pp.3-25; Yang Lihua, “Types and Institutional Design Principles of Collaborative Governance in a Strong-Government Society: The Case Study of Desertification Control in Northern China,” International Public Management Journal, vol.20, no.4(2017), pp.586-623.

B33 周黎安:《行政发包制》,《社会》2014年第6期。

B34 杜传忠、张丽:《多重目标约束下我国省级地方政府效率评价——基于偏好型DEA模型的实证分析》,《中国经济问题》2015年第6期。

B35 周雪光、练宏:《中国政府的治理模式:一个“控制权”理论》,《社会学研究》2012年第5期;孙峰、魏淑艳:《国家治理现代化视域下运动式治理模式转型研究——以深圳“禁摩限电”为例》,《甘肃行政学院学报》2017年第2期。

B36 Yang Yunpeng and Yang Weixin, “Does Whistleblowing Work for Air Pollution Control in China? A Study Based on Three-Party Evolutionary Game Model under Incomplete Information,” Sustainability, vol.11, no.2(2019).

B37 Grano Simona A., “Chinas Changing Environmental Governance: Enforcement, Compliance and Conflict Resolution Mechanisms for Public Participation,” China Information, vol.30, no.2(2016), pp.129-142.

B38 王珺红、张磊:《财政分权、公众偏好与社会保障支出——基于省际面板数据的实证研究》,《财贸研究》2013年第4期;颜俨、姚柳杨、徐涛、赵敏娟:《空气污染治理的公众偏好及政策评价——以西安市雾霾治理为例》,《干旱区资源与环境》2018年第4期。

B39 B40 《广东省环境保护条例》第十九条、第二十三条第二款。

B41 “三同时”原则指“建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。详见《中华人民共和国环境保护法》第四十一條。

B42 《中华人民共和国环境保护法》第四十一条。

(责任编辑:陈 果)