虎踞龙盘 钟离寻踪

程露

摘 要:青铜龙虎纹建鼓座1980年出土于安徽省舒城县九里墩,从其形制判断,应为后世文献中记载的“建鼓座”,从其铭文判断,应为春秋时期钟离公所做。

关键词:龙虎纹鼓座;建鼓;钟离

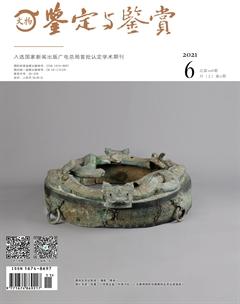

青铜龙虎纹鼓座呈直壁圆圈状,直径80厘米,残高29厘米,重47千克。圈上以高浮雕的手法装饰龙虎纹,圈座四方间隔分布两个对称的虎首及龙首。虎方眼大耳,张口作吼状,造型生动逼真;龙首较为抽象,双目圆睁,单角竖立。龙、虎各向外伸展出身体,相互缠绕,矫健有力。圈外壁分布四个铺首衔环,鼓圈及龙身均饰密密麻麻的羽翅纹。虎眼处为圆形框,原来可能有宝石镶嵌。鼓座体量巨大,铸造精良,虎踞龙盘,气势非凡,现收藏于安徽博物院(图1)。

1980年9月,在舒城县城东4千米杭埠河北的九里墩发现一座古墓。据《舒城县志》记载,这里原名九女墩,现被俗称为“九里墩”。这座古墓地面原有高约10米的封土堆,占地面积约6800平方米。龙虎纹鼓座就出土于这座墓中。鼓座出土时上方一米高处残存漆木痕迹,推测可能是与鼓座配套的鼓。鼓座外围上下各铸一圈铭文。上圈98字,下圈52字,多为反书。由于字迹浮浅、锈蚀严重,大部分模糊不清,难以通读。许多古文字专家都对其进行过考证,张志鹏先生综合各位前辈学者的研究成果,将铭文隶定如下:

唯正月初吉庚午,余敖厥于之玄孙童丽公,择其吉金,玄镠纯吕,自作□鼓。命从若敳,远淑闻于东吴谷,迎(于)徐人、陈(人),去蔡于寺,其神其臭……以攴野于陈□□山之下,余持可参□□,其□鼓茯茯,乃于之雩,永祀是抈。

俳公获飞龙曰夜白……余以共旈示□嫡庶子,余以会同姓九礼,以飤大夫、朋友,余以□□□于东土,至于淮之上。世万子孙永保。

1 隆隆鼓声,振奋军心

通过铭文首句“……自作□鼓”可以判断这件圆圈形器物原本应为一件鼓的底座,其主体鼓由于是木质和皮质制作而成,无法保存,已经腐朽。

鼓是一种击奏乐器,在我国出现很早。《世本·作篇》载“夷作鼓,盖起于伊耆氏之土鼓”,可见在远古时期鼓就已经出现,目前在仰韶文化、大汶口文化、陶寺文化、馬家窑文化等遗址的考古发掘中都有陶鼓出土。

鼓属于八音中的革类,是用来敲击的一种乐器。《礼记·明堂位》曰:“夏后氏之足鼓,殷楹鼓,周悬鼓。”《隋书·音乐下》载:“革之属五:一曰建鼓,夏后氏加四足,谓之足鼓。殷人柱贯之,谓之楹鼓。周人悬之,谓之悬鼓。近代相承,植而贯之,谓之建鼓。盖殷作所也。”由这些记载可见中国古代的鼓主要有足鼓、悬鼓、楹鼓三种形式。足鼓就是在鼓下装置四足。现存两件商代的铜鼓,一件为1977年6月在湖北崇阳县出土的商代中期兽面纹铜鼓,鼓下有矩形圈足,通高75.5厘米,鼓面直径39.2厘米;一件为商代晚期的双鸟神人纹鼓(图2),现藏于日本京都泉屋博古馆,鼓下有四个外撇的短足,通高81.5厘米,鼓面直径44.5厘米。这两件鼓均为青铜制成,鼓身横置,鼓面仿造皮质鼓面用钉子固定的方式,在鼓身两端各有乳钉三列。这种带有足的鼓应该就是文献中记载的“足鼓”。从这两件商代的青铜足鼓看,其发展已经相当成熟,很有可能在夏代就已经出现并使用木质足鼓,因不易保存,因此尚未发现。

悬鼓春秋战国时期在楚文化区域内流行,河南、湖北、湖南等地曾先后出土数十件悬鼓,最精美的是2000年湖北荆州天星观2号墓出土的虎座凤鸟漆木架悬鼓(图3)。该鼓通高150厘米,长156厘米。虎为底座,两只凤鸟挺胸相背而立于虎背之上,木鼓圆形扁体,两侧各有一环,悬挂于鸟首之上。整器皆以红黑色漆绘制精美的卷云纹、凤鸟纹等纹饰,典雅灵动。

楹鼓后世称为“建鼓”,形制是鼓的中间有一根柱子将鼓身贯穿,文献中皆记载商代就已经出现。目前出土最完整的建鼓是战国早期曾侯乙墓出土的建鼓(图4)。鼓腔为木质,如一横置桶状,中腹外鼓,由数块腔板拼合而成,身长106厘米,口径74厘米,左右鼓面皆蒙皮。通体髹朱漆,出土时色泽鲜艳。一根长圆柱纵贯鼓腔正中,通高365厘米,上端伸出鼓身150厘米,下端伸出鼓身125厘米。鼓座为青铜铸造,底部为直壁圈形,外部设四个铺首衔环,其上部由数十条浮雕镂空龙纹相互缠绕,形成一个中空的半球体,中间有空心圆柱可以插入木柱。通高54厘米,底径80厘米。目前见于发表的青铜建鼓座还有6件:一种形制同曾侯乙墓出土的鼓座,如2002年河南叶县旧县四号墓出土的蟠龙纹鼓座及上海博物馆馆藏镂空蟠龙纹鼓座;还有一种大致形制与上述相同,但是其直壁圈形上接中空半球体比较朴素,并不是由镂空龙纹盘绕而成,上方再接一个中空的圆筒用于承柱,主要见于保利艺术博物馆馆藏蟠螭纹鼓座、山西太原金胜村出土的蟠龙纹鼓座、湖北随州擂鼓墩二号墓出土的蟠龙纹鼓座、上海博物馆馆藏蟠龙纹鼓座,时代均为春秋晚期到战国。

从以上三种类型的鼓来看,龙虎纹鼓座的形制为圆圈形,外围有四个铺首衔环,与青铜建鼓座的下部形制基本一致,应该属于建鼓座。但是鼓座铭文首句,“童丽公,择其吉金,玄镠纯吕,自作□鼓”,“鼓”字的前一字因学者认识不同,也有不同的看法,有学者根据铭文字形将其释为“晋鼓”“凫鼓”。从文献看,后世称之为“建鼓”的“鼓”,在先秦时期又称为“晋鼓”“植鼓”“楹鼓”等,但在汉代以后这种中间有木柱直贯的鼓基本都称为“建鼓”。我们沿用后世的称呼,将龙虎纹鼓座称为建鼓座大致不错。

龙虎纹鼓座的圆圈形直壁上龙虎盘旋,龙身残缺处为方形空心,其上不具备可以接一个光滑半球体的条件,因此,其形制应该更接近于曾侯乙墓出土的鼓座。如果将其复原的话,在残缺的龙身处应该还有多条龙身相互缠绕盘旋向上形成半圆,并在中间簇拥一个可以承柱的圆管。

《礼记·学记》载:“鼓无当于五声,五声弗得不和。”鼓在演奏中具有和乐作用,也就是击出节奏以指挥其他乐器起止的作用。《诗·小雅·彤弓》载:“钟鼓既设,一朝飨之。”《周南·关雎》:“窈窕淑女,钟鼓乐之。”《周礼·鼓人》:“以雷鼓鼓神祀。”这些文献记载说明先秦时期贵族在祭祀、宴飨时会用到鼓,建鼓也不例外。建鼓在先秦时期还有一个重要的作用是在战争中指挥军队。《国语·吴语》云:“十旌一将军,载常建鼓,挟经秉枹,万人以为方阵。”指在战争开始之前,就要将鼓立好。《左传》载成公二年,“齐侯亲鼓”,庄公十年云“一鼓作气,再而衰,三而竭”。《诗经·邶风·击鼓》中亦云“击鼓其镗,踊跃用兵”。这些都说明了在两军对垒阵中,鼓不可或缺,起着指挥军队、鼓舞士气的重要作用。

至于建鼓如何使用,我们从东周时期的许多漆器、铜器上都可以看到使用建鼓的图像。曾侯乙墓出土的鸳鸯形漆木盒腹部一侧绘有击鼓图(图5),图中建鼓的鼓座立于兽形鼓座之上,建鼓右面一人(或兽)头戴高冠,双手执槌敲击建鼓,有学者考证就这是祭祀的场景。成都百花潭中学十号墓出土战国镶嵌画像纹壶,在壶身第二层宴乐部分,有两人各执两个鼓槌站立敲击,身形舒展柔美,第三层水陆攻战部分的画像中一人跪立执槌敲击。从这些图像我们可知,建鼓在实际使用时并没有统一的规定,既可单人演奏,也可双人演奏;建鼓的高度也不是一成不变的,可以根据演奏姿势调整,演奏时既可站立,也可跪立。不仅如此,在2004年江苏淮安运河村的一座战国墓中还发现了一辆鼓车,建鼓座出土于车舆的前部,由木板刳挖而成,长137厘米,宽7厘米,鼓身长56厘米,口径29厘米。鼓车行动方便,既可用于贵族平时的出行仪仗,又可用于战争中指挥作战。

至汉代,建鼓更为流行,很多汉代画像石上都有建鼓的形象(图6,安徽淮北出土),建鼓不再是贵族才能使用的乐器,逐渐成为社会各阶层都可以欣赏的艺术。建鼓在百戏和乐队中起着控制节奏、指挥全局的作用,相当于现在的乐队指挥。演奏者用双手持槌敲击鼓心、鼓边、鼓身,发出不同的音响,配合其他击打乐器,敲击出抑扬顿挫、复杂激昂的鼓点,产生不同的音律,充分渲染演出气氛。演奏者还会配合鼓点变换不同的舞步,身姿矫健,舞技精湛。其他节目的表演者们随着鼓声铿锵,和谐融洽地进行各自的表演。

2 钟离鼓座,远离故乡

龙虎纹鼓座体型巨大,其上龙盘虎踞,气势雄浑,它的主人到底是谁呢?何琳仪先生在《九里墩鼓座铭文新释》一文中释出此鼓座的所有者为童丽公,但并未做进一步的探讨。刘信芳先生在《安徽凤阳县卞庄一号墓出土镈钟铭文初探》中详细论述了“童丽”即“钟离”。结合凤阳钟离古城出土的汉“钟离丞印”封泥可知“童丽”为先秦时期的写法,汉代已经写作“钟离”,从而使龙虎纹鼓座有了最终的归属,它是钟离国的国君所做。

钟离,嬴姓,属淮夷部族,是淮河中游的一个小国家,国都位于今凤阳临淮关附近。历史文献上没有专门的记载,大多是记述重要历史事件时提到钟离国。《吴越春秋·吴王寿梦传》载寿梦元年(前585)“鲁成公会(寿梦)于钟离”;《左传》成公十五年(前576)“十一月,会吴于钟离,始通吴也”,《左传》昭公四年(前538)冬,“楚箴尹宜咎城钟离以备吴”。《史记·楚世家》记载,吴国的卑梁(今安徽省天长市境内)和楚国的钟离曾因小童争桑,引起两国举兵相伐,最后吴灭钟离。公元前473年,越国北上,灭吴国,占有吴国全部领土,把原来吴占楚有的钟离等地又还于楚国。从文献记载可知,春秋时期吴楚争霸,在淮河流域进行了百余年的拉锯战,钟离国的地理位置尤为重要,成为吴楚争夺的焦点,时而属楚,时而属吴,最终沦为大国兼并战争的牺牲品。除此之外,我们对钟离国知之甚少。

2006年、2007年分别在蚌埠市淮上区双墩村、凤阳临淮关镇卞庄发现了两座春秋时期的圆形土坑墓,为我们缓缓揭开钟离国神秘的面纱。蚌埠双墩一号墓墓葬完整,遗迹现象极为奇特,是一座大型圆形土坑墓,封土和墓坑填土均为五色混合土,墓口周圍有玉璧形白土垫层。墓坑中发现放射线图案、土丘与土偶以及二层台内缘土偶墙等现象。墓底为规整的“十”字形埋葬布局,围绕墓主椁室的东、西、北侧各殉葬三人,南侧殉葬一人。南侧殉人旁边为一个椁室,内有随葬青铜器、彩绘陶器、玉器等400余件,青铜器很多显出楚系青铜器的特征,可见受楚国影响颇深。墓葬出土的青铜编钟、簠、戟上都铸有“童丽公柏”的铭文,明确证明蚌埠双墩一号墓墓主为钟离国国君柏。凤阳卞庄一号墓亦为圆形,墓中出土一套“童丽公柏之季子康”镈钟,证明墓主为钟离国国君柏的儿子康。

在墓葬出土的青铜器及龙虎纹鼓座铭文中我们可以看到三个名字:钟离公柏、钟离公柏之季子康、钟离公。这三者到底是怎样的关系?我们可以从铭文中进行初步的判断。龙虎纹鼓座首句铭文:“唯正月初吉庚午,余敖厥于之玄孙童丽公。”童丽公柏之季子康镈钟的首句铭文:“唯正月初吉丁亥,余敖厥于之孙童丽公柏之季子康。”由此,我们可以得出结论:鼓座的所有者钟离公与蚌埠双墩一号墓钟离公柏以及凤阳卞庄的墓主康是同一个祖先,都是“敖厥于”,且可以推断出他们的关系:钟离公柏(蚌埠双墩一号墓墓主)→钟离公柏之季子康(柏的儿子,卞庄一号墓墓主)→钟离公(柏的孙子辈,龙虎纹鼓座所有者)。其中,柏、都是钟离国的国君,柏的季子康暂时没有确切的证据表明其为钟离国的国君。

蚌埠双墩一号墓中还出土了一件青铜戈,上有铭文“徐王容取其吉金自作其元用戈”,说明此戈为徐王所有。另外还有一件青铜戈,内部有铭文“余子白司此之元戈”,说明此戈为徐人“白司此”所有,但是在戈的胡部还有七字铭文“钟离公柏获徐人”,铭文书体与前述铭文不同,应该为后刻。从这两件青铜兵器看,钟离公柏曾与徐国进行过激烈的战争,并取得了战争的胜利,并获得了两件青铜兵器为战利品。鼓座铭文也提到“迎(于)徐人、陈(人),去蔡于寺”,这些都说明春秋时期钟离国与徐、陈、蔡等国家都曾有过战争或交往。

舒城九里墩墓出土的青铜器有两件带有铭文,除了上文提到的龙虎纹鼓座外,还有一件蔡侯朔戟。但是从寿县蔡侯绅墓出土的器物以及蔡国的地理位置看,此墓应该不是蔡侯朔之墓;而根据钟离公柏及季子康的墓葬形制及地理位置判断,此墓也不是钟离公的墓葬。对于其墓主到底是谁,一直没有定论,学者先后做出判断,主要有舒墓、吴墓、楚墓等说法。春秋晚期,楚国东进,蔡国与钟离国一样都是大国战争的牺牲者,群舒众多小国皆被楚灭,群舒故地皆被楚取,楚为了巩固其在淮河流域的统治,很可能会在舒地建立军事据点,或者移民至此。而从九里墩墓出土的青铜器看,青铜簠、鼎、敦都是表现出楚系青铜器的特点,因此,九里墩春秋墓很可能是楚国贵族的墓葬。蔡侯朔戟、钟离公鼓座应该是作为战利品被埋藏在墓中的。

钟离国,一个名不见经传的小国,因为两座钟离国墓葬的发掘以及龙虎纹鼓座的铭文逐渐清晰。从双墩一号墓的奇特葬俗、出土数目众多的青铜器,以及龙虎纹鼓座这种重器,可以看出钟离国在春秋时期也曾雄起一方,拥有一定的实力。但是春秋时期局势混乱,钟离国位居吴楚之间,最终沦为大国兼并战争的牺牲品。

一件鼓座引出一段历史,春秋时期的战火硝烟,大国的强势入侵,小国的委曲求全,都在鼓声隆隆中逐渐清晰……