打工即脱贫吗

——基于等值规模调整收入的农村就业扶贫效果评价

程翔宇

(中南财经政法大学城乡社区社会治理湖北省协同创新中心,湖北武汉,430073)

一、问题的提出

精准扶贫是一种反贫困的工作模式,要求在“识别”“帮扶”“管理” “认定”等一连串的环节上精准施策。2020年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。贫困户脱贫与否,标准是“一达标”前提下的“两不愁”和“三保障”:“一达标”相对量化,指农民家庭年人均纯收入达到国家现行扶贫标准(1)在2011年的中央扶贫开发工作会议上,中央决定将国家扶贫标准确定为农民人均纯收入2300元(以2010年的不变价计),并每年根据物价变动调整该标准。;“两不愁”和“三保障”的政策内涵偏于定性,既要看收入,又不能唯收入,强调将帮扶对象享受义务教育、医疗卫生等基本公共服务的程度纳入脱贫的认定范围。实践中,“一达标”的评估因实际操作性较强而倍受重视(2)这主要出于对“认定”背后成本和效率的关系的考虑。。然而,在“一达标”的实际认定中,一些地方异化出“打工即脱贫”的标准,即贫困户的家庭成员中如果有外出务工半年以上的,该贫困户就被认定为脱贫户。这种判断过于武断,有可能造成脱贫认定的瞄准误差。

毋庸置疑,就业扶贫是最有效、最直接的脱贫方式。人力资源和社会保障部的数据显示,截至2019年10月,全国共有1111万贫困劳动力通过就业实现家庭脱贫[1],占脱贫人口的11.88%。另据原扶贫办统计,2019年全国有2729万建档立卡的贫困劳动力在外务工,这些家庭2/3左右的收入来自外出务工,涉及2/3左右的建档立卡的贫困人口[2]。

然而,就业并不等价于脱贫。就业可以帮助家庭脱贫,但却并不必然带来脱贫。更何况,贫困劳动力外出打工多是不稳定的非正规就业。2020年初受新型冠状病毒性肺炎疫情影响,餐饮业、制造业、房地产业等农民工主要就业的行业受到较大冲击,就业减贫作用受损,不少农村劳动力出不了村、就不了业,收入锐减。

虽然贫困家庭劳动力外出打工能够带来看得见的现金流,但是脱贫与否的精准认定还应当关注外出打工地点,因为这涉及生活成本等支出。就地就近就业的劳动力与其他家庭成员共享收入、共享支出,这种就业方式既能提高家庭收入[3],又能增加乡村发展的内生动力,有效推动了农村减贫[4]。就地就近就业劳动力中,有一部分是外出返乡劳动力,他们有见识、有技能,推动了当地县域经济发展[5],也为当地提供了更多的就业机会。跨省就业劳动力离家较远,打工成员与留守成员共享收入但不共享支出,在同一资源共享单元内,其家庭规模、人口结构都发生了变化。而在不同的家庭规模和人口结构下,家庭的规模经济效应不同,进而导致个体福利水平不同。如果忽略这种影响,将会对贫困程度产生误判[6-7],难以准确刻画家庭减贫效果。本文认为,在评价农村就业扶贫的减贫效果时,必须进行等值规模调整,以获得更为准确的结果。

当前我国正处在打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的历史交汇期,防止返贫和继续攻坚同样重要[8]。探讨打工对农村真实贫困状况的影响,分析“打工即脱贫”的认定做法是否合理,对提高脱贫质量、稳定脱贫成绩以及推进实施两大战略意义重大。鉴于此,本文尝试基于OECD等值规模调整方法,构建更适用于中国农村家庭尤其是打工家庭的等值规模调整方法,并使用2014年、2015年在湖北四大集中连片特困地区调查得到的贫困农户数据,测算这些地区贫困户的真实贫困状况,评价农村就业扶贫的减贫效果。

二、贫困标准与测量

(一)贫困标准

贫困涉及收入、能力、福利、权利、健康等多个维度,每个维度下贫困概念的界定对于反贫困研究都具有不同意义。由于收入情况相对比较容易被准确描述与统计,收入贫困成为最常用的贫困概念之一。收入贫困又分为绝对贫困和相对贫困。前者有一个确定的贫困标准;后者则以社会平均收入的一定比例为标准,随社会平均收入变化而变化。相对贫困不能消除,绝对贫困不应存在。本文研究的出发点是消除绝对贫困,文中所指贫困均为绝对贫困。

确定贫困标准是研究贫困问题、测量贫困状况的基础。学术研究中一般采用中国政府的扶贫标准或世界银行的国际贫困标准。

本文使用2011年我国确定的新扶贫标准作为衡量家庭贫困与否的指标,即农民人均纯收入2300元/年(以2010年的不变价计)。对该标准进行CPI价格指数平减后,得出以当期价格计算的贫困标准,2013年为2736元/人/年,2014年为2800元/人/年。

(二)测量指标

常用的贫困测量指标有贫困发生率、贫困人数、FGT指数、Sen指数、Kakwain指数等。其中,FGT指数不仅可以反映贫困的广度、深度和强度,还可以分解测算不同人群的贫困程度。由于本文需要测算打工家庭和非打工家庭两类群体的贫困广度和贫困深度,因此采用FGT指数作为贫困测量指标。

FGT指数是由Foster 、Greer和Thorbecke共同设计的一组贫困指数,又叫Pα指数。具体计算公式如下:

(1)

其中,n为人口总量,z为贫困线,q为贫困人口(收入低于贫困线z的人口)数量,yi表示个体i的收入;α为贫困厌恶度参数,α越大,表明该指数给予最贫困人口的权重越大,对最贫困人口重视程度越高。

三、家庭收入等值规模调整

早在1981年,阿马蒂亚·森就强调进行家庭规模和等价成年人数调整的重要性[9]。运用等值规模调整测量贫困,可以采用两种方法:一是调整贫困线,二是调整家庭人均收入。前者是将贫困标准进行等值规模调整。具体是将不同规模和人口结构的家庭进行区分,通过等值规模因子,分别计算各类家庭的贫困线标准,比较各个家庭的收入与所属类别的贫困线,将低于贫困线收入的家庭界定为贫困。后者是将家庭收入进行等值规模调整。具体是将各个家庭按照等值规模因子进行调整,再比较调整后得出的收入与给定贫困线,低于贫困线收入的家庭被界定为贫困。两种方法本质一样,只是在操作上不同。本文采用第二种方法。

可采用牛津标准、OECD标准、Luxembourg指数、McClements(BHC/AHC)指数和MIS等值规模等进行等值规模调整。其中,OECD标准最为常用。

OECD等值规模调整赋予每个家庭成员一个调整系数,将他们都调整为“等值成人”,再测算出调整家庭人数,进而计算调整家庭人均收入。其中,家庭中第一个成年人的调整系数是1,其他每个15岁以上(含15岁)家庭成员的调整系数是0.5,每个14岁以下(含14岁)儿童的调整系数是0.3。这意味着,相对于一个独居成年人家庭:当家庭新增一个成年人时,该家庭收入只要比原来高50%,即可保持生活水平不变;当家庭新增一个儿童时,该家庭收入只要比原来高30%,即可享受同样的生活水平。

对家庭收入进行等值规模调整的前提是家庭内部经济共享。或者说,等值规模调整是对“把钱放在一起花”的一个群体的人数和收入进行标准化处理。对于农村打工家庭而言,家庭经济并非完全共享。从收入角度来看,家庭收入是共享的:打工成员的劳动收入通过汇款等方式转移给留守成员,并被计入家庭收入。然而从支出角度来看,家庭总支出并不是完全共享的。外出成员一般在过年过节、农忙或者家里有重要事情时才回到农村,与留守成员共享支出,大多数时间是在打工地一人承担支出、享受效用。从这个方面来说,在打工家庭内部,有多个经济共享单元:每一个共同生活的打工成员或打工成员组是一个独立的经济单元,留守成员是另一个独立的经济单元。每个独立的经济单元中都要对经济共享人数进行单独的等值规模调整。

因此,本研究区分了不完全调整和完全调整两种情况:前者只根据家庭规模和人口结构进行等值规模调整;后者综合根据家庭规模、人口结构和打工家庭的经济共享情况进行等值规模调整。

不完全调整的处理是:将农村家庭按照OECD等值规模系数进行调整,计算家庭“等值成人”数,再用家庭年收入除以“等值成人”数,得出家庭不完全等值规模调整收入。

完全调整的处理步骤是:第一步,将家庭中有成员外出打工的家庭界定为打工家庭,否则为非打工家庭;第二步,将非打工家庭的等值规模调整收入与不完全调整收入处理一致;第三步,根据成员经济共享情况,将打工家庭分成若干个经济单元,每个经济单元内的成员在一起生活、共享收入和支出;第四步,在每个经济单元内部,按照OECD等值规模系数,调整计算“等值成人”数;第五步,加总每个经济单元的“等值成人”数,计算家庭“等值成人”数;第六步,用家庭年收入除以“等值成人”数,得出家庭完全等值规模调整收入。

需要指出的是,以家庭等值规模调整收入测量贫困,实际上考虑了家庭的支出情况,但它又不同于支出型贫困:支出型贫困只是以收入与刚性支出之差进行测量[10],而等值规模调整贫困还考虑了支出的效用。

四、数据来源与描述

本研究所用数据为实地调研所得的一手数据。笔者于2014年8月至9月在湖北省大别山、武陵山、秦巴山、幕阜山等四大集中连片特困地区进行调查,并在2015年8月进行了回访调查。调查采用分层抽样,在四个连片特困地区分别抽取2个县,作为初级抽样单元(3)这8个初级抽样单元为秭归县、长阳县、房县、竹山县、红安县、团风县、通山县和通城县。;在每个抽取的县中,随机抽取4个村;对样本村贫困农户编号后,抽取尾号为3、6的贫困农户进行调查。调查共发放问卷1702份,收回有效问卷1660份,涉及样本农户1660户、人口5422人。

样本农户中,打工家庭1048户,非打工家庭612户。家庭平均人口3.27人、平均外出务工劳动力0.84人。户主平均年龄为55.83岁。2013年家庭平均总收入为7102.53元,2014年家庭平均总收入为7654.91元。详见表1。

表1 农户样本的描述统计

五、贫困测量结果比较分析

(一)农村家庭贫困概况

本部分使用调研数据,分别以未调整收入、不完全调整收入和完全调整收入,测量湖北省四大片区的贫困状况,并比较这三种情况下的贫困状况差别。测量结果如表2所示。

表2 湖北省四大连片特困地区贫困状况(N=1660)

数据显示,2014年农户贫困程度有所下降。由于初次调查时调查样本都是贫困户,2013年未经调整的贫困发生率为100%,即P0=1.0000,贫困距指数P1和平方贫困距指数P2分别为0.2159和0.0646,平均贫困距为590.70元(4)根据贫困发生率P0、贫困距指数P1、贫困线z计算得出。,占贫困线(2736元/人/年)的21.59%。经过一年扶贫攻坚,未经调整的贫困发生率在2014年调查时降为93.49%,说明6.51%的调查农户在2014年脱贫(未经调整的家庭人均纯收入高于2800元)。贫困距指数P1和平方贫困距指数P2分别降为0.1743和0.0464,平均贫困距为522.00元,占贫困线(2800元/人/年)的18.64%。

进一步观察发现,不论是贫困广度、贫困深度还是贫困强度,以未调整收入测算出来的贫困程度最为严重,其次是完全调整收入,以不完全调整收入测算的贫困程度最轻。经过等值规模调整的贫困状况比未调整收入贫困状况大幅下降,说明不考虑家庭规模和人口结构,只简单使用家庭人均收入指标测算,会严重高估家庭贫困状况。完全调整收入后的贫困状况较不完全调整收入时严重,说明如果不考虑打工对农村家庭经济共享造成的冲击,简单使用等值规模系数调整家庭收入,会低估打工家庭贫困状况。三种状态下的贫困指数对比,既说明了等值规模调整对于贫困测量的重要性,也说明了根据打工家庭成员经济共享情况进行等值规模调整的必要性,充分体现了本研究的创新和价值。

(二)农村家庭贫困状况分组描述

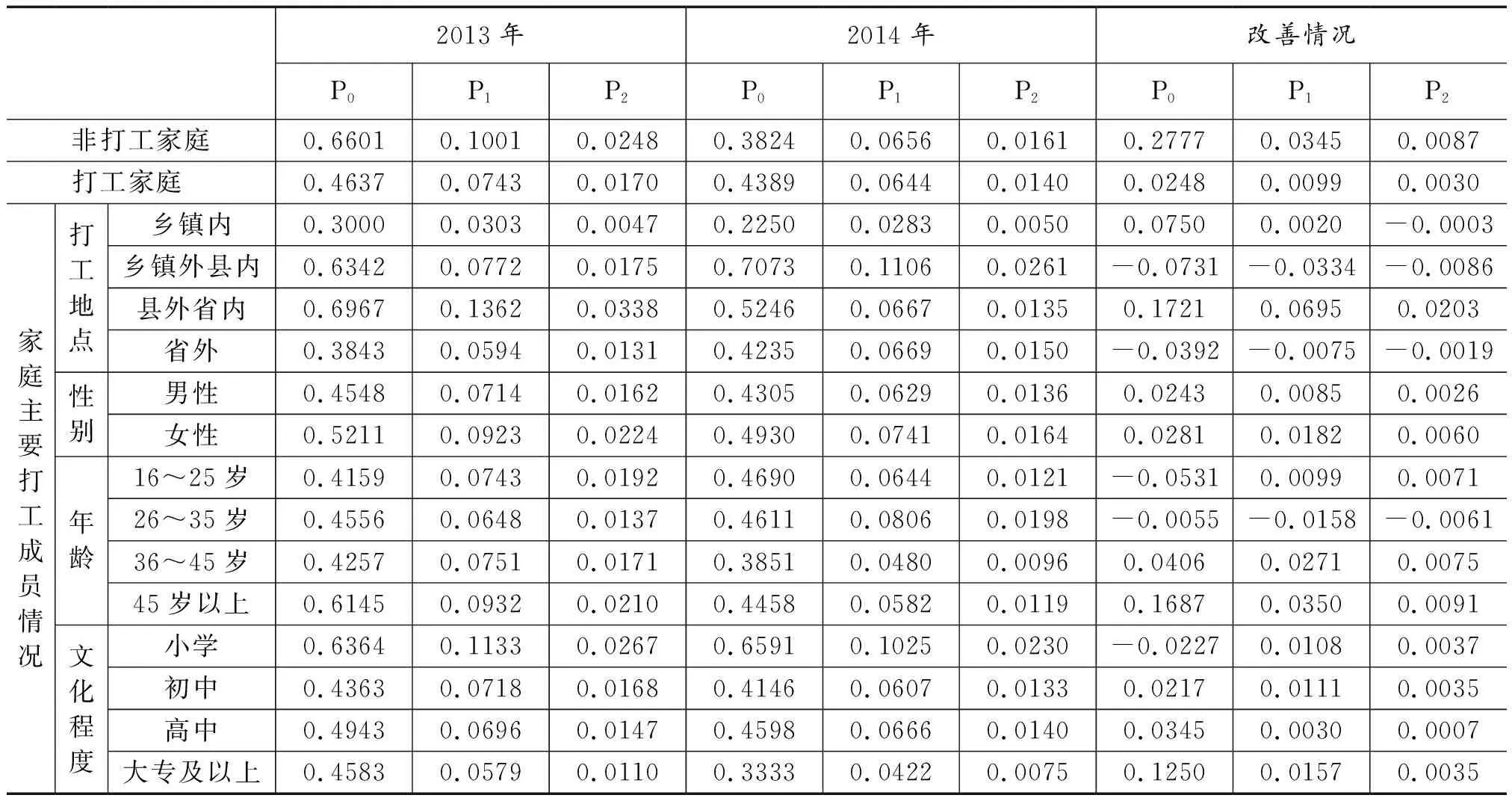

本部分使用完全调整收入测算家庭贫困,比较打工家庭和非打工家庭的贫困状况差异,进一步地,比较在家庭主要打工成员(5)主要打工成员的确定方式是:如果一个家庭只有一个成员外出务工,则该成员为此家庭的主要外出成员;如果一个家庭有两个及以上成员外出务工,则选取文化程度最高的成员为主要外出成员,这是因为受教育水平是体现劳动力人力资本的最重要指标之一,外出务工劳动力的人力资本高低决定了其就业的难易程度和劳动收入水平。的不同情况下家庭贫困状况的差异。测算结果如表3所示。

结果显示,打工家庭贫困状况有一定改善,但改善程度不如非打工家庭。2013年,打工家庭的三类贫困指数均低于非打工家庭,打工家庭的贫困状况要明显好于非打工家庭。2014年,打工家庭的贫困状况进一步得到改善,贫困发生率、贫困深度、贫困强度都有所下降。这说明,打工带来的劳动收入增加,有助于家庭脱贫。但是,对比打工家庭和非打工家庭2014年的贫困状况发现:非打工贫困发生率下降了27.78个百分点,而打工家庭仅下降了2.48个百分点;非打工家庭的贫困深度和贫困强度下降到几乎与打工家庭相当。可以说,在贫困广度、贫困深度和贫困强度的改善方面,非打工家庭都明显优于打工家庭。这说明,虽然打工能提高家庭现金收入水平,但降低了家庭经济共享规模,经过完全等值规模调整的家庭收入提高幅度较小。非打工家庭受益于农村精准扶贫措施,家庭调整收入增长幅度高于打工家庭,贫困状况改善效果更明显。

表3 打工农村家庭贫困状况

观察主要打工成员的打工地点发现:打工地点在乡镇内和省外的家庭,贫困发生率、贫困距指数和平方贫困距指数较小,贫困状况较轻。打工成员在乡镇内打工,虽然收入较低,但可以住在家中,打工对家庭经济共享规模的冲击较小。打工成员在省外打工,收入较高,家庭现金收入增加较多,所以家庭调整收入较高;但是,由于省外打工离家较远,家庭经济共享规模受冲击较大,2014年省外打工家庭组内贫困广度、贫困深度、贫困强度三个指数均高于2013年,说明家庭贫困状况难以通过打工改善。而在县外省内打工的家庭,贫困状况改善效果明显,三个指数均显著下降。

女性外出打工家庭贫困程度比较严重,但就业扶贫的效果也更明显。调研中发现,打工家庭一般是男性外出、女性留守,女性外出打工多出现在贫困程度相对较重的家庭。但是无论是从贫困广度、贫困深度还是贫困强度来看,女性成员外出打工的贫困改善效果都更加明显。

与36岁以上的“老一代农民工”成员的情况相反,35岁以下外出打工的“新生代农民工”家庭贫困状况恶化,原因是这一群体总体上吃苦耐劳程度不高、消费需求和水平较高,容易入不敷出。大专及以上学历的成员由于文化程度较高,打收入也相对较高,打工改善家庭贫困状况的作用最明显;而小学学历成员打工收入较低,外出打工还加剧了家庭贫困状况。

综上所述,打工对家庭贫困状况存在两个方面的影响:一方面,打工提高了家庭现金收入,改善了家庭贫困状况;另一方面,打工降低了家庭经济共享规模,增加了家庭“等价成人”数,加剧了家庭贫困状况。所以,打工家庭贫困状况能够改善,或因为打工收入较高,或因为打工成员离家较近、家庭经济共享规模变化不大。由表3可知,贫困状况恶化的家庭特征是打工成员离家远、年轻、文化程度低。由此,本文认为,家中有人外出打工不一定能够带动家庭脱贫摘帽,甚至还会加剧家庭贫困状况。实践中“一人打工、全家脱贫”的认定方式并不合理。

六、结论及建议

研究表明:不考虑家庭经济共享规模,进行等值规模调整会高估贫困状况;由于打工对家庭经济共享规模的冲击,不进行完全等值规模调整会低估打工家庭的贫困状况。很多研究简单地用人均现金收入测量贫困状况,可能导致对中国农村真实贫困状况的误判。

通过对比打工家庭和非打工家庭的贫困状况本文发现:在精准扶贫政策实施之前,非打工家庭的贫困状况更严重;但是在精准扶贫政策帮扶之下,非打工家庭的贫困状况明显改善,而打工家庭改善并不明显。如果“一刀切”地将打工家庭认定为“脱贫”,则贫困户稳定脱贫的基础不牢,此做法不但无法保证脱贫质量,还可能助长“扶贫养懒汉”“等靠要”等不良风气。

从家庭主要打工成员情况来看,县外省内打工组、女性打工组、36岁以上打工组和大专及以上学历打工组的家庭贫困状况改善效果比较明显,贫困广度、贫困深度和贫困强度都有较大程度的下降。而乡镇外县内打工组、省外打工组及35岁以下打工组的家庭贫困状况不但没有改善,反而在三个指数上都有所恶化。综合来看,打工收入较高或打工对家庭经济共享规模冲击较小,有助于家庭贫困状况的改善。

基于上述研究发现,本文认为,各地在全力推动就业扶贫工作的同时,应做好以下工作:一是健全贫困退出机制,科学合理制定脱贫认定标准;二是做好就近就业工作,推进县域产业发展,增加当地就业岗位,吸纳贫困农村家庭劳动力就地就近就业;三是推进职业培训和教育提升农村劳动力文化水平和职业技能;四是畅通交通网络,改善交通条件,降低农民工返家的时间、货币成本,化解打工对家庭经济共享规模的冲击。