福建省人口—土地城镇化的协调性关系研究

李培竹,徐胜兰

(成都理工大学旅游与城乡规划学院,四川成都 610059)

0 引言

1978年后,城镇化的概念开始传入中国,国内学者在人口城镇化与土地城镇化的协调性、失衡性、空间差异性及主要驱动因素等方面进行广泛研究.辜胜阻[1]第一次正式提出“城镇化”概念.陆大道等[2]在2007年首次提出“土地城镇化”的概念;周一星[3]在经过研究得出,我国土地城镇化速度过快,甚至有大幅超越人口城镇化的趋势[4];田莉[5]认为,对城镇建设用地扩张的解释度最高的因素包括经济发展、人口流入增加、人均可支配收入的增长、工业化和投资等.马孝先[6]采用结构方程模型,对全国282个地级市进行了城镇化驱动因素研究;目前,学者们对于土地—人口城镇化协调关系做了许多的研究探索,为开展新型城镇化道路提供了宝贵的理论和实践基础[7].但大多都是以全国或者某个市、某几个市为研究范围,从省域范围来对土地城镇化与人口城镇化失调进行测度以及对结果的优化路径研究相对较少.福建省作为东南沿海经济发展实力较强、土地城镇化率较高的区域,在对外贸易、经商投资等方面有优势;同时存在产业地区范围不聚集以及发展多分布于沿海的特点,对土地-人口城镇化协调关系进行研究具有重大意义[8-10].

本文针对福建省土地-人口城镇化研究中存在的缺点和不足,以二者的协调性为主题,在界定人口城镇化与土地城镇化内涵的基础上,选取具有显著作用的因素作为影响城镇化协调发展的指标,构建二者的评价指标体系,并利用耦合协调度模型对二者发展状况进行分析并提出优化路径,以期为福建省城镇化发展提供可供借鉴的建议.

1 研究方法

1.1 构建指标体系

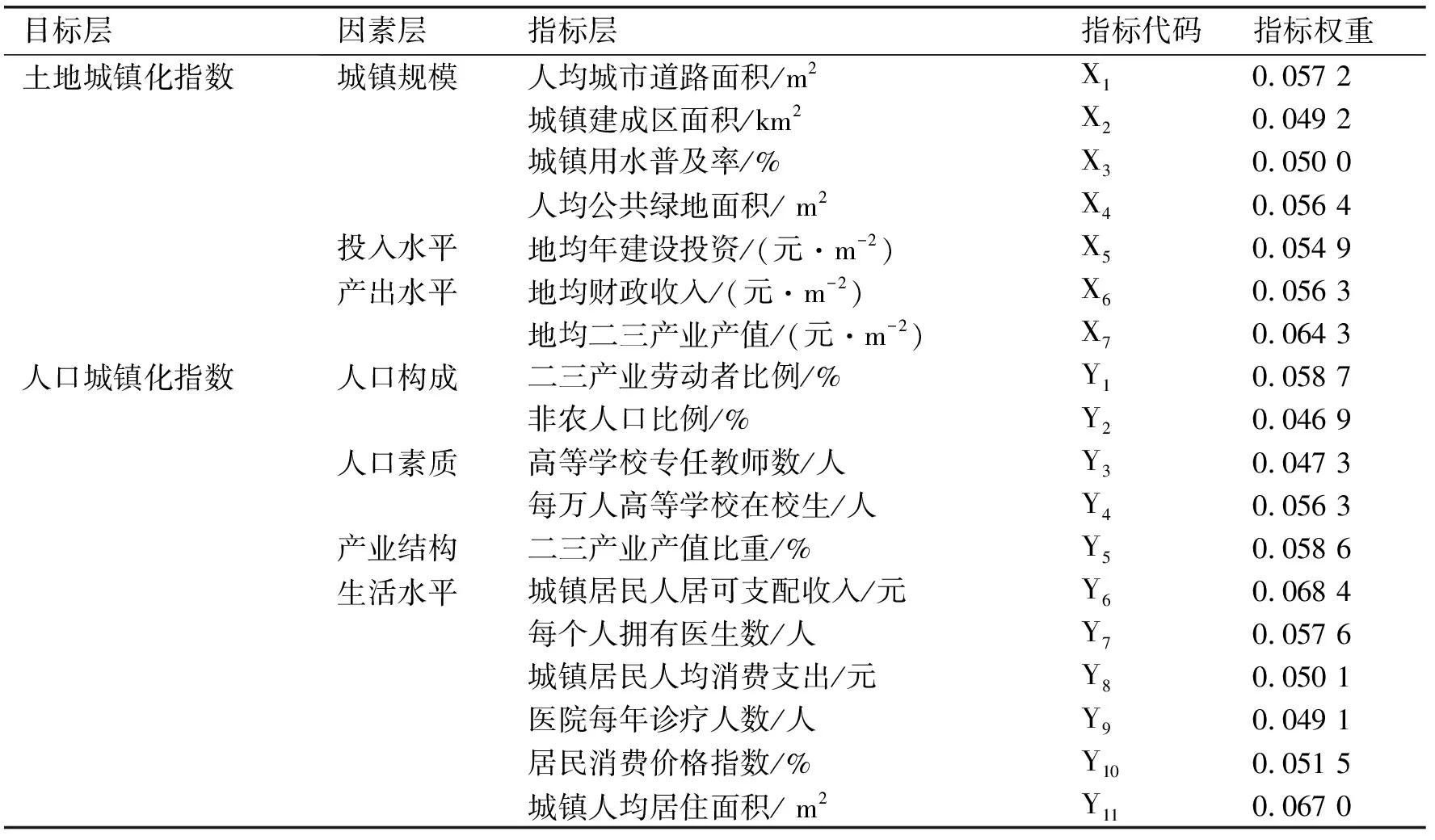

经过初步分析人口—土地城镇化协调性发展现状和筛选指标构建原则,遵循可行性、动态性、对比性、完整性原则,结合已研究的指标体系框架和评价指标体系[6],构建了一个适用于评价二者协调性的指标体系(见表1),由目标层、因素层和指标层构成.目标层包括两个城镇化指数,因素层由土地投入水平、产出水平、人口构成等七个因素构成,指标层一共有十八个指标[8].

表1 人口城镇化与土地城镇化协调发展评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of coordinated development of population urbanization and land urbanization

1.2 协调性测度

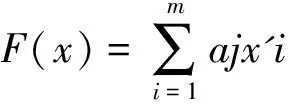

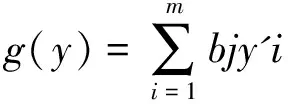

1.2.1 土地城镇化指数和人口城镇化指数 指数化表示是通过选取一系列与土地城镇化相关的指标,构建一个综合评价体系.指标的选取必须保证其可以对土地城镇化发展程度和发展情况进行准确描述[9].将所选取指标数据进行无量纲化和熵值法赋权重,将所有指标的评价结果求和、综合测算即可得出土地城镇化指数,记为f(x).同理,综合测算得出人口城镇化指数记为g(y).

公式中:i=(1,2,...n)为评价指标数量,x'i、y'i分别为土地-人口城镇化各指标无量纲化处理后的数值,aj、bj分别表示第j个土地-人口评价指标对于两个指数的影响程度.

1.2.2 耦合协调度 协调是指两个或多个系统在组成要素之间在发展演变过程中彼此的和谐一致,为实现上述的和谐统一而对系统采取的若干调节控制活动,这种活动被称为对系统施加的协调作用,所有可能的调节控制作用及其所遵循的相应程序与规则称为协调机制.系统之间或系统组成要素之间在运作过程中相互统一的程度称为协调度[11-12].

T为发展度,它反映人口城镇化与土地城镇化的发展水平或程度,式中,α和β表示为待定权重[13],研究认为土地城镇化与人口城镇化的贡献程度相同,故α和β取相同权重值0.5:

T=αf(x)+βg(y)

C为人口城镇化与土地城镇化的耦合度,是测度两者协调发展程度的指标.借鉴物理学中的容量耦合概念,推广得到多个系统相互作用的协调度[14],即表示为人口城镇化与土地城镇化的耦合度,可评判土地城镇化系统与人口城镇化系统之间相互依赖的量度,其函数为:

式中:k为子系统的个数,本研究子系统为人口城镇化和土地城镇化两个,因此k值取2.根据公式可知0≤C≤1,C越大,两者发展越协调,当C=1时,达到最佳协调状态;反之,C越小,两者越不协调,当C=0,两者严重失调[15].

协调度D是包含了协调性及发展层次的评价指标,它弥补了耦合度C因评价指标单一而不适用于对数据进行地域横向对比的情况[16].可以通过对所选取的指标进行计算从而定量评价同一时期不同地域城镇化的协调性发展状况.计算公式为:

在参考前人研究的基础上遵循协调发展的原则,耦合协调度采用均匀分布法进行分类,通过对已有研究成果查阅和借鉴[17],得出了本文土地城镇化指数与人口城镇化指数的协调发展划分类型(表2).

2 研究区概况和数据来源

2.1 研究区域概况

福建省位于中国东南沿海,北与浙江省毗邻,西与江西省相接,南与广东省相依,东与台湾省隔海相望.全省陆地总面积12.4万km2,海域面积13.6万km2;地理特点是“依山傍海”,因此有“八山一水一分田”的美誉[18].根据习近平总书记提出的方针和指示,福建省政府坚持走创新、独特、前沿、发展的新型城镇化道路,以人口城镇化为核心,制定完善土地、“三农”、招商引资配套政策[19].计划到2020年常住人口城镇化率达到67%左右,积极挖掘现有人口红利,促进城镇化健康发展,推动全省竞争力再上一个新台阶.此外,福建省政府还坚持继续推进国家新型城镇化试点,力争在新兴的中小城市培育、城市低效用地再开发利用、带动新农村建设等方面取得突破[20].创设特色小镇实验点,充分利用省域内深厚底蕴、区域特色支柱产业等优势,扶持推出一批产业特色鲜明、历史底蕴深厚、双创活力迸发、各种服务融合的特色小镇,促进高端技术产业结合、创新创业能力升级和历史文化传承,推动福建省经济社会平稳有序增长.

2.2 数据来源

指标体系的数据来源于2007-2016年中国城市统计年鉴、福建省统计年鉴.地级单元的土地个别数据缺失,便采用省区统计年鉴相邻年份数据插值替代[21].福建省域矢量数据来源于国家基础地理数据中心,并运用ArcGIS软件空间分析功能实现空间可视化.

3 结果分析

3.1 人口-土地城镇化耦合协调性分析

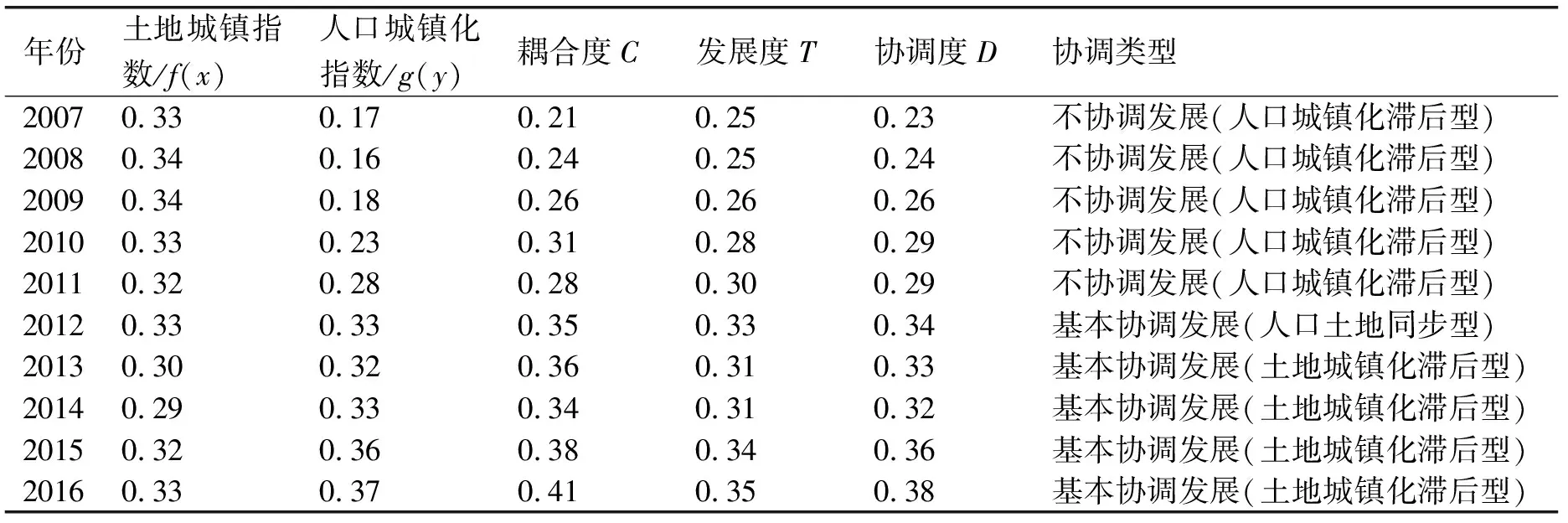

根据熵值法得出各指标的权重,然后测算出福建省2007-2016年的土地城镇化与人口城镇化指数.人口城镇化与土地城镇化在社会经济发展中都发挥着不可或缺的作用,因而我们采用两个待定权重相等.通过土地城镇化指数和人口城镇化指数计算得出福建省2007-2016年各年土地-人口城镇化C、T以及D值,并根据已确定的协调划分类型标准和不同的研究视角对结果进行深度分析.

3.1.1 人口城镇化与土地城镇化时间演变分析 从图1可以看出,福建省土地-人口城镇化发展趋势为:土地城镇化在2011年之前略快于人口城镇化,在2008年时两者之间的差距最大,为0.18;在2012年之后人口城镇化快于土地城镇化并一直持续到2016年,且该地区的土地城镇化与人口城镇化均没有呈现递增或者递减趋势.

图1 2007—2016年福建省人口城镇化与土地城镇化年度指数变化趋势Fig.1 Trend of annual index change of population urbanization

第一个阶段(2007-2012年).2007-2012年期间,人口城镇化滞后于土地城镇化或与土地城镇化基本持平,该时期符合我国的实际发展情况.2012年时二者指数基本持平,与陆大道[13]在2007年提出的“土地城镇化”观点相符合.

第二个阶段(2012-2016年),该阶段人口城镇化指数呈现一个持续上涨的趋势.这段时期国家“十二五”规划中提出了要大力发展人口城镇化,提升人口城镇化率之后,随之福建省颁布了“福建省人口发展规划(2016-2030)”,福建省各地级市也相应制定出台了适合本市发展规划的方案,相关政策的制定会使得人口城镇化指数逐渐上升并最终与土地城镇化指数持平.人口城镇化指数与土地城镇化指数的持平状态表明了该时期福建省人口-土地城镇化趋于协调发展态势.

3.1.2 土地城镇化与人口城镇化协调阶段分析 根据表3和福建省2006-2017年各年土地-人口城镇化协调度C,发展度T以及协调发展度D将福建省近十年来的土地-人口城镇化协调发展程度大致划分为三个阶段:

(1)失调阶段(2007-2011年).此阶段的协调度均小于0.30,得出此阶段福建省土地-人口城镇化协调性处于不协调发展阶段.但此阶段的协调度均为0.2以上,说明土地城镇化和人口城镇化之间并没有处在严重缺失协调度的阶段.从人口城镇化指数和土地城镇化指数对比来看,这期间土地城镇化均高于人口城镇化,因此在2007-2011年福建省处于人口城镇化领先土地城镇化的阶段.

(2)过渡阶段(2012年).此阶段的协调度为0.34,对照表3可知该年福建省土地城镇化与人口城镇化均处于基本协调发展阶段,与实际相符合.2009年国家提出外需拉动经济发展不可持续,需要发展更多能持续拉动经济的产业,其中就提及新型城镇化发展但并未成系统理论;2012年,中央指出,良好的城镇化进程是我国繁荣发展的基本条件.随之,“全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020)”就开始编制[24].从政策导向来看,人口城镇化是政策推动的着力点,发展度呈现逐渐提高的趋势,逐渐与土地城镇化指数相接近,符合政策的发展趋势.

表3 福建省人口-土地城镇化协调类型划分表Tab.3 Population - land urbanization coordination type division table of fujian province and land urbanization in Fujian Province from 2007 to 2016

(3)协调发展阶段(2013-2016年).此阶段的协调度为0.33、0.32、0.36、0.38,可以看出,随着政策的不断深化,福建省的人口-土地城镇化正逐步靠近协调发展阶段,协调发展度也在逐年提升,但发展度依然处于较低水平,还有更大的空间可以进行挖掘.今后城镇要继续发挥农村人口吸纳作用,摒弃一味扩张城市面积的极端做法,促使城镇化健康平稳的发展.

3.2 福建省城镇化空间差异分析

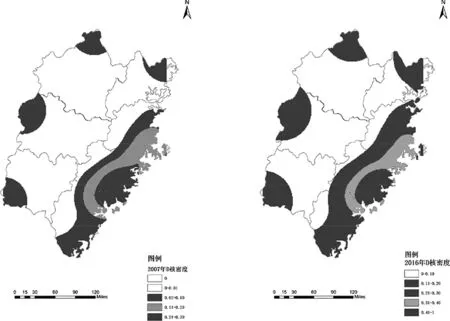

3.2.1 城镇化时空耦合格局 为探究2007-2016年中国人口城镇化与土地城镇化的空间分布格局,结合自然断点分类法,在市域行政区划矢量图上分别呈现2007年、2016年福建人口城镇化与土地城镇化水平的空间分布,并借助KDE空间分析工具,绘制相应的K密度专题地图(多次尝试发现,将搜索半径设置为默认值、输出单元半径设置为1 599.67 m时效果最佳[23].(图2).

图2 2007、2016年福建省协调度D的K密度分布Fig.2 K density distribution of coordination degree D in Fujian Province in 2007 and 2016

比较分析表明:高水平协调度的城市主要分布在沿海地区,大致形成两个密度核,分别是以厦门、泉州、漳州等城市为中心的闽南金三角地区,以福州为中心的闽北地区.2007-2016年,协调度2核的密集程度有所增加,并且聚集地区依然是相同的位置,说明福建省各地级市之间的协调度差异依然较大.在此期间,福建省土地-人口城镇化水平普遍较低,尚未形成显著的空间密度差异.

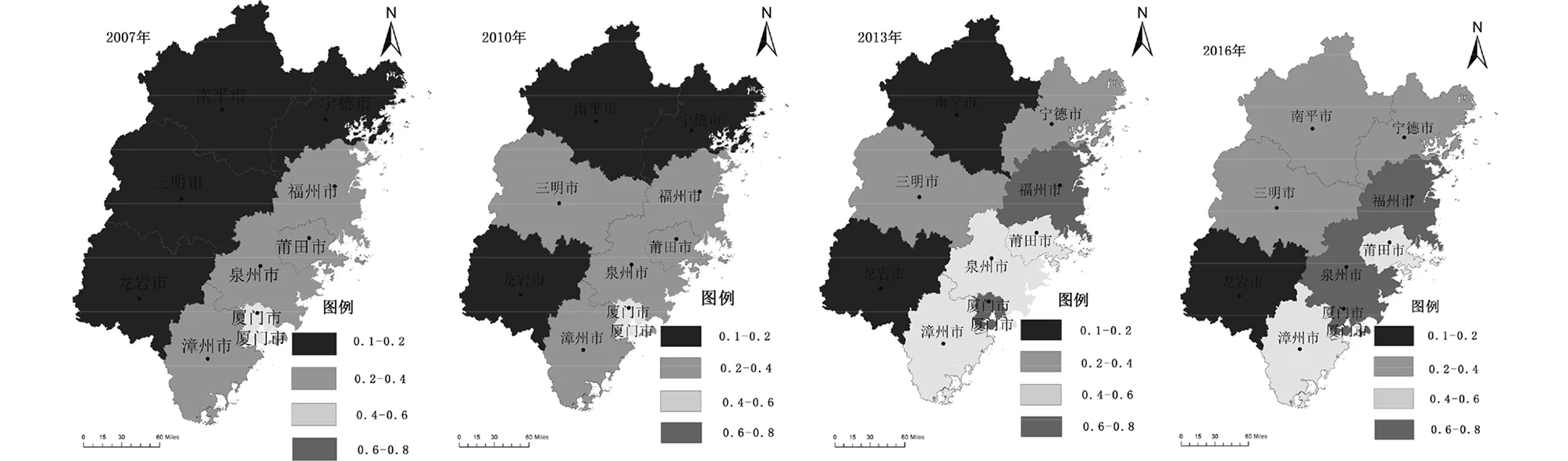

3.2.2 城镇化地域协调度分析 根据均分原则将协调度阶段划分为四个阶段,0.1~0.2为极度不协调阶段;0.2~0.4为不协调阶段;0.4~0.6为基本协调阶段;0.6~0.8为协调阶段[24].由图3可知,2007-2016年福建省人口城镇化与土地城镇化协调性地域变化还是比较明显.但总体来看,协调性相对较好的区域基本集中于东部沿海城市;而协调性较差的区域一般集中在西部内陆城市.2007年D值较低区域有三明市、龙岩市、宁德市和南平市,其中三明市协调度指数为0.087,南平市为0.089,它们处于极度不协调阶段,而周边城市协调度相对比较高,处于濒临失调和勉强协调阶段.厦门市的协调度最好,是该年唯一一个处于基本协调阶段的城市.到2010之后,协调度值较低的区域有南平市、宁德市和龙岩市,其中漳州市协调度指数为0.176,龙岩市为0.147.三明市由极度不协调阶段向不协调发展阶段转变.该阶段其余城市协调度值均有上升,但上升幅度没有产生阶段性的改变,说明2007至2010年的城镇化发展速度属于过渡阶段,且2010年福建省的协调度整体较低.核心城市厦门市的值由2007年的0.283上升到2010的0.364,由此说明不同城市的土地城镇化和人口城镇化发展在2007至2010年期间开始出现发展不统一的步伐.2013年福建省各地级市的协调度值均有上升,说明在实施了新型城镇化政策之后,福建省开始重视土地-人口城镇化的协调发展.其中厦门市和福州市是指上升最快的城市,上升值分别为0.08和0.15,两者也在所有城市中脱颖而出,率先转为协调阶段.宁德市由极度不协调阶段转为不协调阶段;泉州市、漳州市和莆田市则由不协调阶段转为基本协调阶段.可以看出,2010至2013年是福建省城镇化发展速度最快的三年.经过三年的发展,只剩下龙岩市和南平市两个城市还处于极度不协调阶段;厦门市和福州市更是迈入协调发展阶段,使得福建省整体城镇化水平产生一个阶段性的飞跃,说明新型城镇化政策的实施取得了初步的成功.到2016年,各市的协调度指数有了一定的发展,但速度不如2010年至2013年.泉州市由基本协调阶段转为协调阶段,至此,福建省最为发达的厦门、漳州、泉州三个城市都迈入了协调阶段.处于极度不协调阶段的城市只剩下龙岩市,但是南平市、三明市和宁德市依然处于不协调阶段,仍需投入更多资本和制定政策来推动二者持续协调发展.

图3 2007、2010、2013和2016年福建省协调度D地域变化趋势Fig.3 Regional variation trend of coordination degree D in Fujian Province in 2007, 2010, 2013 and 2016

4 研究结论

本文选取福建省为研究对象,在界定土地城镇化和人口城镇化概念的基础上,基于城镇规模、投入水平、产出水平、人口构成、人口素质、产业结构与生活水平等因素构建评价指标体系,并通过指数演变分析、协调度分析、协调耦合度分析和地域协调度分析等不同视角对福建省2007-2016年人口-土地城镇化之间的协调性关系进行分析研究.通过时间序列的推进以及从不同的研究视角分析后得出以下结论:

(1)从演化角度来说,土地城镇化在2010年之前略快于人口城镇化,在2007年时两者之间的差距最大,在2011年之后人口城镇化超过土地城镇化并一直持续到2016年,且该地区的土地城镇化与人口城镇化水平均趋于平稳,总体来说福建省的人口-土地城镇化发展较平稳,未出现较大波动.

(2)从协调阶段来看,福建省全省在2014年前处于不协调状态或基本协调状态,而在2014年之后开始进入协调阶段,说明福建省的新型城镇化发展取得了一定的成效.厦门市、泉州市、福州市在这段期间的协调度均高于福建省平均水平,因此城镇化发展较良好,值得其他城市学习借鉴.

(3)从地域协调度发展分析,协调度较好的城市一般分布在沿海区域,而内陆城市除南平市外,其余城市的协调度在所选取的四个时间序列中均低于福建省平均水平.因此,从地域协调度来看,福建省的城镇化发展尚余潜力.