加快推动南京市绿色蔬菜全产业链发展

李丽 张悦 黄忠阳

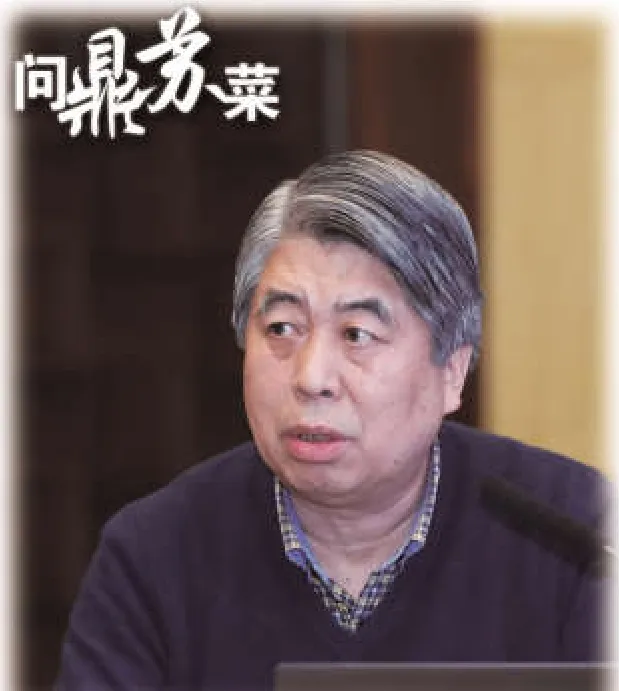

侯喜林博士,二级教授,博士生导师。享受“国务院特殊津贴”,获“全国模范教师”称号。现为国家大宗蔬菜产业技术体系岗位科学家和江苏省蔬菜产业体系首席专家,农业农村部华东地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室主任,园艺作物种质创新与利用教育部工程研究中心主任。南京农业大学蔬菜学国家重点学科带头人。育成不结球白菜新品种13 个,民间传颂着“夏有‘暑绿’,冬有‘寒笑’,情人节有‘黄玫瑰’”,就是对其育成品种的充分肯定。先后获国家技术发明奖二等奖1项、省部级二等奖5 项;中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖一等奖、江苏省学位委员会研究生教育改革成果奖一等奖各1 项,江苏省本科教学成果二等奖2 项;“百名教授科教兴百村小康工程”科技贡献特等奖。

全产业链发展是农业现代化进程中的必然环节,以链式发展的思维,建设和优化全产业链能够优化农业产业运作效率,并促进相关产业融合,进而推动高质量发展。2018 年,江苏省委省政府出台贯彻落实乡村振兴战略的实施意见,提出集中打造绿色蔬菜等8 个产值超千亿元的农业优势特色产业。2021 年,南京市农业农村局制定《南京市推进农业主导产业高质量发展实施方案》,聚焦提升8 个农业主导产业链供应链稳定性和竞争力,聚力打造全产业链,集中开展延链、锻链、补链行动,绿色蔬菜产业是八大主导农业产业之一,三产总产值目标位于首位。江苏省、南京市对绿色蔬菜产业发展都提出了新的、更高的要求,也指明了发展方向,绿色蔬菜全产业链迎来大好发展机遇。南京市蔬菜产业发展基础扎实,经过多年的集中打造,已走出一条具南京特色的高质量发展之路,为全产业链发展奠定了坚实基础。

1 南京市绿色蔬菜产业链发展现状

1.1 基础和规模

近年来,南京蔬菜生产规模比较稳定,播种面积保持在120万亩(8万hm2)左右,产量280万t左右。常年菜地42 万亩(2.8 万hm2),已建成20.5 万亩(1.37 万hm2)省级“菜篮子”生产基地和73 个市级标准化菜地,打造出江宁谷里、湖熟、浦口永宁、六合龙池、龙袍、马鞍、溧水和凤、栖霞八卦洲等一批千亩、万亩相对连片的蔬菜生产基地。在标准化菜地中大力推行绿色蔬菜种植,并以项目为载体,推广了30 多个蔬菜高产创建技术模式示范点,带动全市蔬菜生产水平的提升。以江苏省千亿元级绿色蔬菜产业发展规划为引领,以绿色蔬菜产业基地评价为抓手,全市评价合格的绿色蔬菜产业基地累计32 个,绿色蔬菜播种面积占比超过80%,已培育芦蒿、水芹、食用菌等多个超亿元产值的特色蔬菜产业。结合南京都市农业发展定位和特点,近年来引导新型生产经营主体重点发展适度规模经营,经营100 亩(6.67 hm2)以上的基地主体超过100 个,其中500 亩(33.33 hm2)以上的15 个。

南京市溧水区和凤镇蔬菜规模生产基地

1.2 优势和特色

南京市蔬菜产业特色鲜明,南京人喜食的叶菜和“野八鲜”“水八鲜” 等特色蔬菜的播种面积占比超过40%,南京市已形成江北多品种应季蔬菜、江宁设施蔬菜、溧水有机蔬菜、高淳食用菌和早园竹、栖霞八卦洲芦蒿五大生产片区格局。蔬菜品种优势特色比较明显,近年来叶菜类主推了绿领矮将军、矮脚黄,夏欣青梗菜等品种,引进种植了黄玫瑰新品种;茄果类主推了苏粉14 号大番茄、金陵露比樱桃番茄、苏椒1614 辣椒、苏崎3 号茄子、津早2 号黄瓜等品种;瓜菜类主推了江蔬一号丝瓜、南水6号水果黄瓜、广东黑皮冬瓜等。加大新品种、新技术、新模式、新装备“四新”的引进、示范和推广力度,2020年评选出15个市级“四新”示范基地,涌现出番茄种植新模式、叶菜机械化生产、食用菌新品种等示范典型,成为产业链发展中的亮点。

南京市六合区龙袍街道矮脚黄生产基地

南京市栖霞区八卦洲街道设施番茄种植基地

1.3 产业化发展进程

绿色蔬菜产业化发展涉及产前育苗、产中生产、产后销售流通环节,当前南京市3 个环节呈现“中间大两头小”的特点,从主体类型的角度,全市具有育苗能力的新型主体9 个,从事蔬菜生产经营的新型主体近200 个,其中,发展加工、流通、新业态营销、三产融合的主体占比不足一半。具有加工能力的主体中,“中央厨房” 等初加工企业有3 家,“酱菜”“航空餐” 等深加工企业有4 家。通过推动产业化发展,已培育品牌蔬菜50 个,培育壮大南京脆而爽蔬菜食品有限公司、南京普朗克科贸有限公司等产、加、销一体化发展的市级以上龙头企业10 家。

2 发展瓶颈和潜力

2.1 发展瓶颈

南京市绿色蔬菜产业链前端发展的瓶颈主要是育苗水平还不够高,育苗过程中的现代化技术应用程度不够,操作管理技术规程还不够完善。集约化育苗中心的数量不多、规模不大。蔬菜生产环节的生产成本居高不下,尤其是劳动力成本逐年提升,对生产机械的需求大,但是国产专用机械机型少,国外机具成本高,总体机械装备水平低。产业链比较短,蔬菜以鲜销和初加工为主,深加工和三产融合还不够;大部分生产主体具有运输配送能力,但普遍缺乏现代化冷链配送设施;市场化运作能力不强,营销渠道在多元化、精准性方面还不足。

2.2 发展潜力

当前,南京实有人口已超过1 000 万,对新鲜蔬菜特别是叶菜类的需求巨大,这些蔬菜主要依靠本地生产。南京居民全年人均可支配收入已超过6 万元,是全国平均值的近2 倍,随着生活水平的提高,市民对蔬菜品质的要求也越来越高,南京蔬菜产业发展定位是立足现代都市农业和高效精品农业,生产高端优质蔬菜,这既是满足市民的需求,又是蔬菜产业发展迈向新台阶的必然趋势,市场前景广阔。

3 南京绿色蔬菜全产业链发展举措

3.1 链式发展思路

南京市江宁区谷里街道蔬菜集约化育苗中心

南京市浦口区永宁街道“西埂莲乡”莲藕产业三产融合基地

全链统筹,多措并举,聚焦产前、产中、产后薄弱环节,着力延链、锻链、补链,构建贯穿科技研发、育种育苗、生产种植、加工、冷链物流、营销推广、电子商务、文化旅游、休闲观光等全过程产业链条。产前环节,聚焦优良品种引进示范推广,鼓励优势育种单位与种子企业合作,选育新优品种,生产一流种子,提高自有品种占有率,发展集约化育苗,提升蔬菜种子、种苗的核心竞争力;产中环节,推广蔬菜绿色生产技术,提升信息化和机械化应用水平,生产高质、高效蔬菜产品;产后环节,聚焦产品初加工、田头预冷、仓储物流、产销衔接和产业融合发展,创建优势品牌,提升地产蔬菜的竞争力和标识度。

3.2 构建覆盖全链的科技支撑体系

构建适应现代农业产业体系、生产体系和经营体系的技术支撑体系,以产业链重点基地为载体,推进专家团队与重点基地、新型经营主体深度合作,推进建设一批产学研合作示范基地。围绕薄弱环节和核心技术攻关,创制优异种质及品种选育技术、蔬菜种子加工及检测技术、绿色优质高效生产技术、蔬菜采后处理技术、产品深加工技术、保鲜及冷链物流技术、物联网、信息服务与共享技术等。加强科技创新集成示范推广,集成推广全程绿色生产、“蔬菜+N” 复合种植、农机农艺一体化等技术模式和产供销一体化营销模式。

3.3 强化招商引资和招才引智

围绕产业链发展需求开展精准招商,引导支持各种社会资本、各类市场主体投资蔬菜产业,围绕种子种苗研发、精深加工、冷链物流等薄弱环节精准招商,加快形成农业现代化多元投入格局。多渠道集聚农业科技人才,充分利用在宁科研院所专家集聚优势,同时吸纳一批涵盖育种、栽培、加工、营销、机械装备、智慧农业、三产融合等领域的国内外领军专家及团队,组建专家顾问智库,系统开展共性关键技术协同攻关、集成示范、推广服务和决策咨询等工作。树立以人才为导向的发展理念,加大对高素质农民的培育支持,扶持农村双创主体,引导农民工、大学生、退役军人、科技人员等返乡入乡创业,吸引更多“田秀才”“土专家”“乡创客”创新创业。

南京市“科金兴农下午茶”绿色蔬菜产业链服务对接会

3.4 强化政策支持和服务保障

统筹各级财政资金、资源,形成工作合力,完善政策保障,以项目带动,引导安排财政资金向产业链核心主体集聚,加大奖补力度。创新金融支持方式,畅通资金链,提高“金陵惠农贷”的覆盖面和贷款规模。积极落实南京三产融合用地有关政策,对发展前景良好、带动效益明显的绿色蔬菜产业链主体用地项目优先入库。鼓励盘活利用闲置集体建设用地和闲置用房发展新产业、新业态。强化对接,精准服务,政府搭建平台,以“科金兴农下午茶”品牌系列活动等形式,促进科研院所与企业的产学研合作、促进企业与企业的业务合作,聚拢各类经营主体,构建以“链主”企业为引领的农业产业化联合体,实现多方共赢。