海南西瓜蔓枯病病原菌的鉴定及8种杀菌剂对其室内毒力测定

杜公福,李汉丰,詹园凤,黄小龙,戚志强,党选民

(1.中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所,海南海口,571101;2.中国热带农业科学院;3.海南大学)

西瓜是海南的特色产业,以反季节种植为主,种植面积约1.5 万hm2[1],以露地栽培和小拱棚栽培为主。海南地区可全年种植西瓜,但由于生产区连年种植,连作障碍日益加重,加上高温高湿的环境,易引发土传病害。近几年西瓜蔓枯病频发,已成为海南西瓜重要的土传病害之一,显著降低了西瓜产量和品质。西瓜蔓枯病作为一种侵染西瓜的世界性病害,在西瓜整个生育期均可发生,该病害主要通过土壤和灌溉等途径传播,空气湿度高更有利于病菌孢子的存活和传播,对西瓜生产造成严重影响。研究显示,西瓜蔓枯病病株率一般为15%~25%,严重时高达80%,能在短时间内使藤蔓枯死,病蔓率10%,严重发生时可减产15%[2~4]。

儋州市是海南西部最大的城市,光村、王五镇等沿海地区非常适合种植西瓜,常年种植的品种有84-24、友都等麒麟瓜和琼丽等精品小西瓜,西瓜产业已经成为儋州市的瓜菜新产业。课题组于2016-2017 年在儋州市宝岛新村西瓜生产区发现西瓜茎蔓开裂并密生小黑点,田间调查发现主要为害茎基部,病株率约30%。为明确该病的病原菌,本文对海南地区引起西瓜茎蔓开裂病害的病原菌进行了分离、鉴定,并开展药剂筛选试验。

国内抗蔓枯病的西瓜品种较少,尤其是抗蔓枯病的中小型西瓜品种[5]。生产中,西瓜蔓枯病以化学防治为主。查询中国农药信息网发现,国内登记用于防治蔓枯病的药剂较少,有效成分主要是双胍三辛烷基苯磺酸盐、啶氧菌酯、嘧菌酯、代森锰锌、苯醚甲环唑等,市场上单剂或复配农药产品约有30个产品,相关药效的研究报道较少。为了提高西瓜蔓枯病的防效,避免盲目用药,选择其中具有代表性的8种药剂,对西瓜蔓枯病菌进行室内毒力测定,筛选防治西瓜蔓枯病的理想药剂,以期为防治西瓜蔓枯病提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

样本来源于儋州市宝岛新村露地西瓜病株,品种为友都(海南富友种苗有限公司)。

1.2 供试培养基

马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)培养基。

1.3 供试杀菌剂

22.5%啶氧菌酯悬浮剂(SC):上海杜邦农化有限公司;46%氢氧化铜水分散粒剂(WDG):上海杜邦农化有限公司;10%苯醚甲环唑WDG:先正达(苏州)作物保护有限公司;27%春雷·溴菌腈可湿性粉剂(WP):陕西汤普森生物科技有限公司;24%双胍·吡唑酯WP:陕西上格之路生物科学有限公司;50%多菌灵WP:江苏龙灯化学有限公司;18.7%丙环·嘧菌酯SC:瑞士先正达作物保护有限公司;11%精甲·咯·嘧菌悬浮种衣剂(FSC):先正达(南通)作物保护有限公司。

1.4 病原菌分离纯化及致病性测定

2017 年3 月将发病西瓜植株带回实验室,对发病部分进行病原菌分离,切取发病组织,用75%乙醇消毒,然后用无菌水清洗,将清洗过的组织晾干后移到PDA 平板中,置于生化培养箱于25℃黑暗条件下培养。待长出菌落后,用接种针挑取菌丝体进行纯化和转接培养;将纯化的菌种(编号为MK06)接种到黄瓜果实上[6],放入接种盒中保湿[7],置于25℃生化培养箱中培养(每天光照12 h)7 d左右,当产生大量孢子时,用毛刷或刀片将孢子刮到无菌水中,用2 层纱布过滤菌液,采用血球计数板在光学显微镜下计算菌液浓度,使用无菌水将菌液配制成孢子含量为1×106个/mL 的菌悬液。

采取柯赫氏法则进行致病性测定。将上述配好的菌悬液用喷雾法接种到具3~4 片真叶的健壮西瓜幼苗上,对照采用无菌水喷雾,设置3 次重复,每重复10 株,将接种后的植株放于26~28℃玻璃柜中,保湿。待接种植株发病后进行调查,并对发病株进行病原菌的再次分离和鉴定。

1.5 病原菌鉴定

挑取纯化好的菌丝在PDA 培养基上培养,采用CTAB 法进行病原菌DNA 的提取和纯化,送PCR 产物至生工生物工程(上海)股份有限公司测序。对测序结果进行同源性比对分析,并用Mega 7.0 构建系统发育树。

1.6 毒力测定

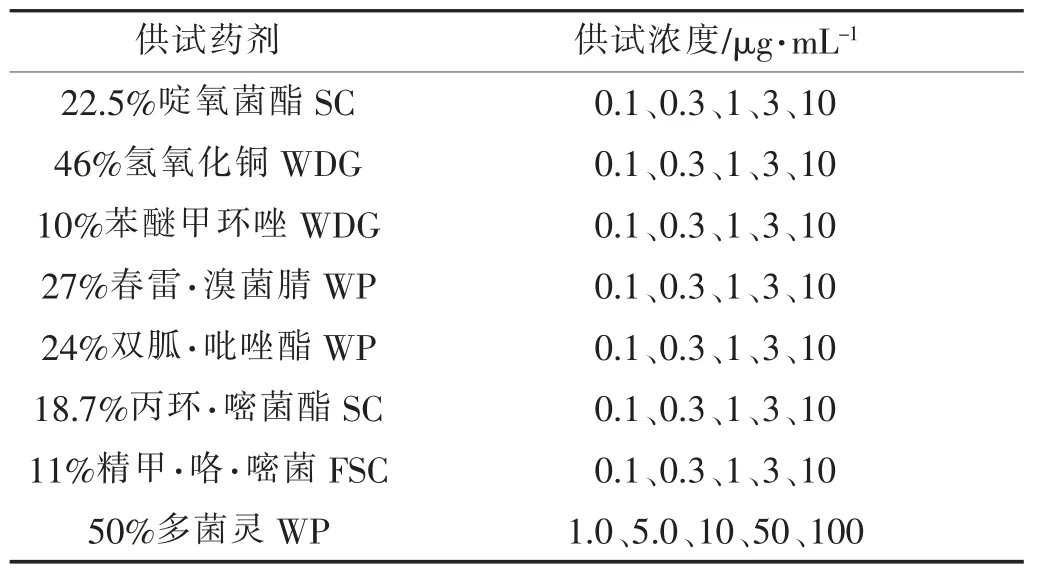

根据菌丝生长抑制预试验结果,各药剂设置5个浓度(表1),配制成供试药剂母液,进行毒力测定,每个浓度3 次重复(平板),每重复3 个平板,以不加药剂但含等量无菌水的PDA 平板为对照。采用十字交叉法测量菌落直径,以平均值代表菌落大小。

表1 8种药剂及其浓度梯度

1.7 数据处理

利用第7 天的平均菌落直径净增长值,分别计算每种药剂各个浓度的实际抑制率,然后建立回归方程,参考慕立义[8]的算法,根据最小二乘法求出EC50值。

抑制率(%)=(对照菌落直径平均数-处理菌落直径平均数)/对照菌落直径平均数×100。

2 结果与分析

2.1 病害症状

叶片刚染病时,出现水渍状小斑点,然后慢慢形成灰褐至黄褐色小圆斑,病斑边缘显现黄色晕圈;随着病情发展,病斑中间变成灰白色,湿度大时会有小黑点着生,病斑中心容易干裂。茎蔓染病时,病斑多呈不规则长条形,病健交界处稍凹陷,浅灰褐色至深褐色,湿度大时有小黑点(图1),后引起茎蔓纵裂,严重时导致植株凋萎。

图1 田间发病症状

2.2 致病性测定

根据柯赫氏法则进行致病性测定,在西瓜上接种病菌后第7 天,西瓜叶片开始表现出病状,其茎基部变为黄褐色,向内缢缩,并有开裂症状,一段时间后叶片萎蔫枯死(图2)。接种发病症状与田间观察相同,对照西瓜植株没有出现病症。将发病西瓜叶片上的病斑进行组织分离,获得的病原菌与原接种菌MK06 一致。

图2 致病性测定

2.3 病原菌鉴定

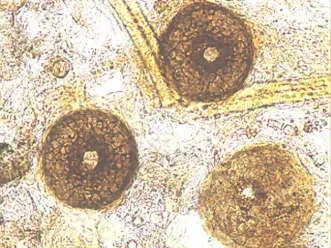

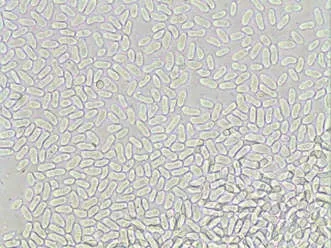

菌株MK06 在PDA 培养基上菌落正面近圆形,菌丝灰白色,似轮纹状扩展(图3),菌落背面可见辐射状墨绿色菌丝(图4)。分生孢子器近球形,直径65.0~150.0 μm,成熟遇水时释放出大量分生孢子(图5),并可形成孢子链。分生孢子有单孢形和双孢形2种形态,孢子两端钝圆,无色,卵圆形或圆柱形,平均大小为5.2 μm×2.1 μm(图6)。该病菌的形态特征与陆家云[9]描述的Phoma cucurbitacearum(与Stagonosporopsis cucurbitacearum同物异名)的形态特征相似。

图3 菌落正面

图4 菌落背面

图5 分生孢子器(200 倍显微)

图6 分生孢子(400 倍显微)

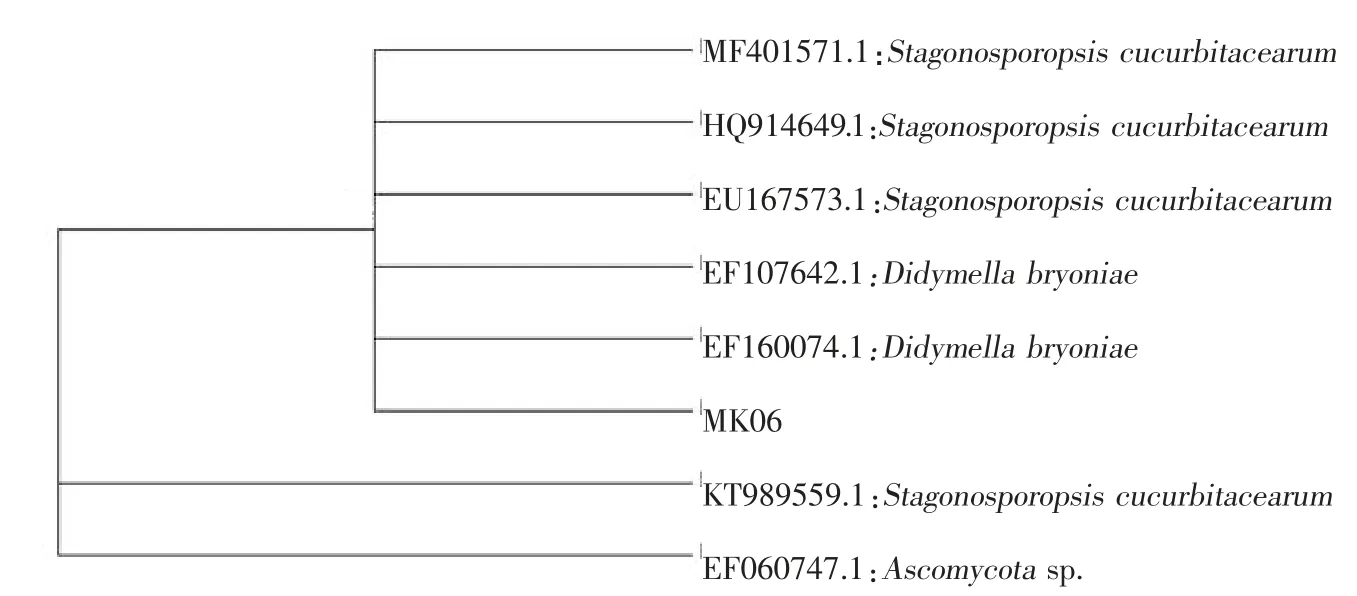

2.4 病原菌的rDNA-ITS 序列分析

利用测序出的病原菌MK06 的ITS 基因序列构建系统发育进化树,显示菌株MK06 与Stagonosporopsis cucurbitacearum(MF401571.1、HQ914649.1、EU167573.1)聚在同一个分支上(图7),与已报道的Stagonosporopsis cucurbitacearum同源性达100%。根据形态学特征及分子测序比对,鉴定西瓜蔓枯病菌为Stagonosporopsis cucurbitacearum。

图7 病原菌ITS 系统发育树分析

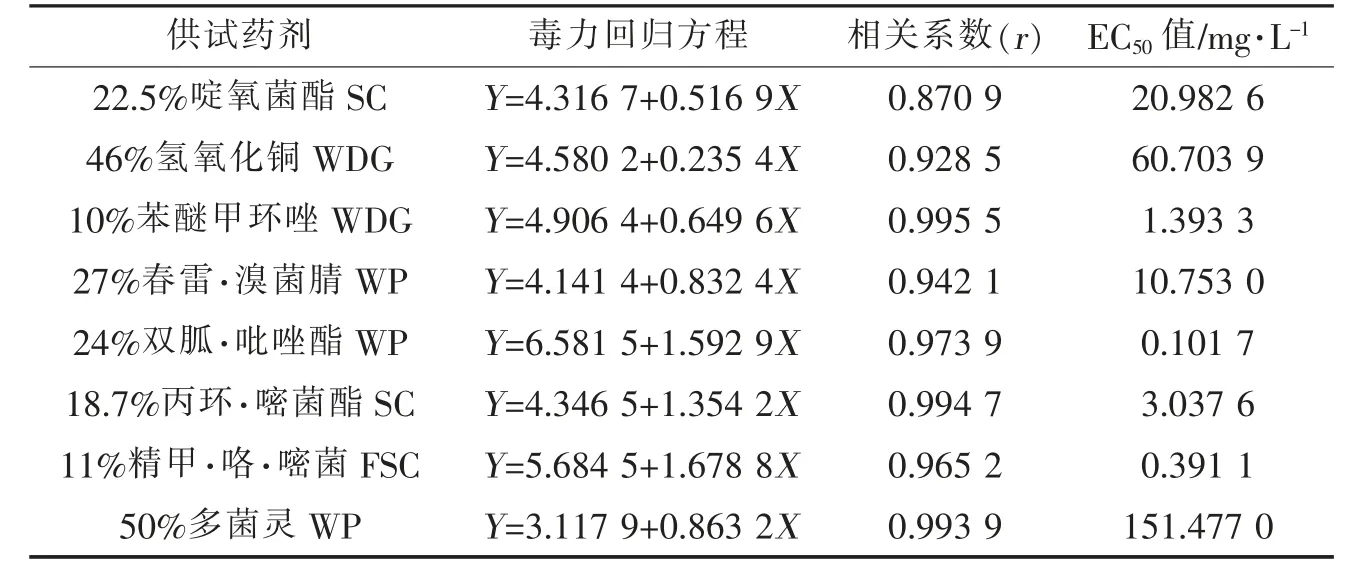

2.5 药剂毒力测定结果

由表2 可知,24%双胍·吡唑酯WP 和11%精甲·咯·嘧菌FSC 的毒力较强,EC50值分别为0.101 7、0.391 1 mg/L,均小于1 mg/L;其次是10%苯醚甲环唑WDG 和18.7%丙环·嘧菌酯SC,EC50值分别为1.393 3、3.037 6 mg/L;27%春雷·溴菌腈WP 和22.5%啶氧菌酯SC 毒力效果一般,EC50值分别为10.753 0、20.982 6 mg/L;毒力效果较差的为46%氢氧化铜WDG 和50%多菌灵WP,EC50值分别为60.703 9、151.477 0 mg/L。

表2 8种药剂对西瓜蔓枯病菌的室内毒力测定结果

3 结论与讨论

西瓜蔓枯病是毁灭性病害,世界各地均有相关报道,但其病原菌的命名比较混乱,颇具争议。1885年Giovanni Passerini 首次在甜瓜上分离到蔓枯病菌,并将病原菌命名为Didymella melonisPass.[10]。1891 年,William Dudley、Casimir Roumeguere 和Frederick Chester 3 位真菌学者分别在美国黄瓜、法国黄瓜、美国西瓜植株上发现该菌,并根据其寄主植物及分生孢子形态分别命名为:Phyllosticta cucurbitacearumSacc.,Ascochyta cucumisFautr.&Roum.以及Phyllosticta citrullinaChester[11,12]。

早期国内学者裘维番等根据病菌的形态学特征,将甜瓜等葫芦科植物蔓枯病菌鉴定为瓜类球腔菌Mycosphaerella melonis,其无性型为壳二孢属(Ascochyta)[13~16]。国际上多使用有性态为亚隔孢壳属的瓜类黑腐球壳菌Didymella bryoniae(Auersw.)Rehm.,无性态为茎点霉菌Phoma cucurbitacearum(Fr)Sacc.[17]。到2010 年,Aveskamp 等[18]利用形态学和分子标记方法,把Phoma细分出众多分支,认为蔓枯病菌无性态应命名为Stagonosporopsiscucurbitacearum(Fr.)Aveskamp Gruyter &Verkley。然而,另有一些学者认为在大多蔓枯病菌寄主植物上既可以发现其无性孢子也能发现其有性子实体,所以划分有性型和无性型意义不大。2015 年,Stewart 等[19,20]在Aveskamp和Garampalli 的研 究基础上,发现蔓枯病菌Satgonosporopsis由3 个亲缘关系相近且形态学难以区分的种组成,分别是Satgonosporopsis cucurbitacearum、Satgonosporopsis citrulli和Satgonosporopsis caricae。根 据Stewart等[19,20]对蔓枯病菌最新的分类方法,谭蕊[21]对西南地区274株西瓜进行蔓枯病病原菌鉴定,其中234株病原菌为Satgonosporopsis citrulli,40 株 为Satgonosporopsis caricae,未见Satgonosporopsis cucurbitacearum,Satgonosporopsis citrulli为优势种,且不同菌种间致病力、产孢能力具有一定差异。本研究收集鉴定的西瓜蔓枯病菌为Satgonosporopsis cucurbitacearum,结合谭蕊[21]研究认为,我国西瓜蔓枯病病原确实存在3 个致病种,且不同地理区域优势种群可能不同。目前正在收集海南地区西瓜蔓枯病菌株,以期明确优势种群,为西瓜抗病育种及防治提供理论基础。

当前生产上,用于防治西瓜蔓枯病的药剂比较单一,很容易使病原菌产生抗药性。尤其是作用位点单一的内吸性药剂,如长期大量防效下降或失效[22]。国外已报道西瓜蔓枯病菌对嘧菌酯[23]、甲基硫菌灵和苯菌灵[24]产生了抗药性,国内已报道西瓜蔓枯病菌对多菌灵产生抗药性[25]。在室内毒力测定试验中,本研究结果与李雨等[2]的测定结果基本一致,苯醚甲环唑和含吡唑醚菌酯的药剂抑菌活性较好。而其他甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(啶氧菌酯)及多菌灵抑菌活性较差,这与Liu 等[25]的结果相似。因此,建议在西瓜生产中选择24%双胍·吡唑酯WP 和11%精甲·咯·嘧菌FSC 防治蔓枯病,尽量避免长期使用作用位点单一的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂单剂(嘧菌酯、肟菌酯、醚菌酯等),或选择其复配药剂,延长药剂使用寿命,保证杀菌效果[26,27]。