从城镇化背景下S幼儿园的变革历程看学前教育资源的优化配置

付娜 黄萍

【摘要】随着经济的快速发展,城镇化进程不断加快,建成“广覆盖、保基本、有质量、低收费”的学前教育公共服务体系是当前学前教育发展的目标。提高学前教育资源的配置效率是教育质量提升的关键,也是促进学前教育公共服务体系建立的重点。本文以S幼儿园在城镇化进程中的变革为主线,分析影响其资源配置效率的因素,讨论优化资源配置效率的策略与启示等,为同类乡镇中心园的健康发展提供借鉴意义,也为促进城乡公共服务体系建立提供参考。

【关键词】城镇化背景;变革历程;办园性质;资源配置

【中图分类号】G617 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2021)07/08-0026-04

【作者简介】付娜(1991-),女,甘肃武威人,川北幼儿师范高等专科学校学前教育系讲师,硕士;黄萍(1967-),女,四川隆昌人,隆昌市山川镇中心幼儿园园长,高级教师。

改革开放以来,随着经济体制的改革和市场经济的推进,我国城镇化率不断上升,城镇化水平不断提高,在加快城镇化的进程中,农村学前教育也经历了快速的变化。伴随着学前教育三年行动计划的不断实施,农村幼儿园办园条件有了极大改善,与此同时,存在大量的园舍、资源等闲置的情况。本文通过分析城镇化不断推进的背景下S幼儿园的发展历程,揭示当前存在的资源闲置状况,找寻其从“辉煌”到“逐渐没落”的影响因素,探讨优化农村学前教育资源配置的策略,促进S幼儿园(以下简称S园)及同类幼儿园的健康发展。

一、城镇化背景下S幼儿园发展的历史变迁

(一)1965~1985年:建园到迁址,幼儿园稳步发展

1965年5月S器械厂在四川省N市L县建立,随着工厂的不断扩大,为了解决大量的职工子女入园问题,1967年S器械厂在厂区内建立了S园,办园性质为国营企业下属的公办园,财政投入和企业的经济效益密切挂钩,实行企业自投自运营的经营模式。建园后,为了解决0~3岁幼儿照养问题,该园率先实行了0~3岁幼儿的托育服务,随着器械厂规模日益扩大,职工越来越多,旧址不足以满足日益增加的保教需求。1985年,在器械厂与社会各界的支持下,S园从器械厂中搬出来,迁址到L县S镇,新建园总占地面积4963.47平方米,招收机械厂内部0~6岁的幼儿。幼儿园进入稳步发展阶段,并逐渐形成了自己的办园特色。

(二)1986~1997年:创建省级示范园,对外招生

改革开放以来,我国经济体制从计划经济向市场经济进行转变,S园也在发展过程中逐步向社会开放。从迁址办园开始,经过多年的探索与发展,幼儿园在1996年成功申请创建“四川省示范幼儿园”“N市一级幼儿园”。1997年幼儿园因自筹部分工资面向全县招生,招收S乡镇附近9公里的幼儿,服务半径扩大后,为了方便周围的家长,幼儿园租用了工厂的客车,开始实行接送制度。

(三)1998~2006年:企业改制,转型为乡镇中心园

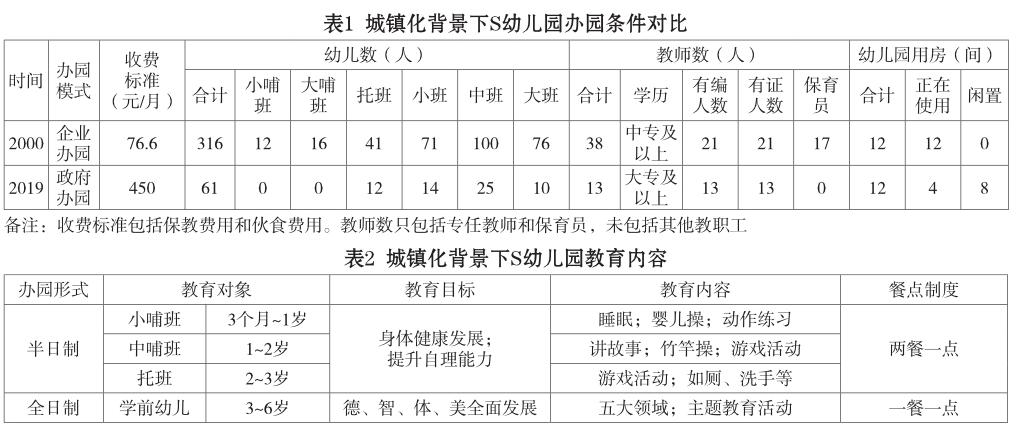

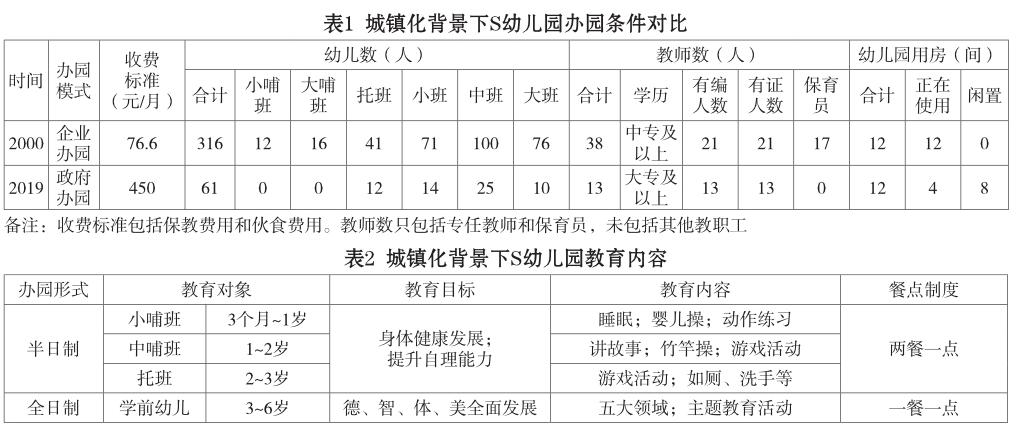

面向全县招生以后,S园扩大了招生的范围,于2000年招生规模和教师队伍达到最大数,在园幼儿316人,专任教师38人,实行两教一保。随着城镇化的发展,工厂效益逐渐下降,2006年S器械厂改制,幼儿园移交L县S乡镇政府,办园性质转变为政府主管的公办园,实行政府拨款,教育部门主管的办园模式。办园性质的转变,首要的影响是财政投入方式和管理模式,进而影响幼儿园的生源招收、师资队伍建设、课程内容设置等。

(四)2007年至今:生源减少,园舍资源等闲置

移交政府部门后,2007年更名为S镇中心幼儿园,出于安全考虑,加之2012年國务院《校车安全管理条例》的颁布实施,于2012年取缔校车接送,随之生源逐年下降。2019年秋季学期,在园幼儿数仅61人,幼儿园大量功能房闲置,学前教育资源未得到充分利用(见表1)。

二、影响S幼儿园资源配置效率的因素分析

(一)经济体制改革,学前教育相关政策的颁布实施

改革开放以来,我国进入社会主义建设的新时期,经济快速发展,由此带来社会的巨大变革。1995年颁发的《关于企业办幼儿园的若干意见》中指出“改革现行幼儿园收费制度,鼓励企业幼儿园向社会开放”[1]。1996年,我国经济发展进入第九个五年计划,经济体制、政治体制改革力度大幅度增强。1997年国家教委(现教育部)发布的《全国幼儿教育事业“九五”发展目标实施意见》,明确指出企业办幼儿园的体制和格局,为推进幼儿教育逐步走向社会化奠定基础[2]。这也为后来S园扩大规模,从企业内部招生逐步开放对外招生奠定了基础。2003年颁发《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》,该政策中明确指出:乡(镇)人民政府承担发展农村幼儿教育的责任,负责举办乡(镇)中心幼儿园,筹措经费,改善办园条件。自此,经济的快速变化,经济体制改革,加之相关学前教育政策的颁布实施,为2006年S园性质的转变奠定了基础,也对后续幼儿园发展产生了深远影响。

(二)城镇化进程加快,人口从乡镇向城区迁移

1997年《全国幼儿教育事业“九五”发展目标实施意见》明确提出要根据农村幼儿教师的实际制定相应的办法,保证农村幼儿教师队伍的稳定[3]。S园建园后,实行两教一保,其中教师的学历均为大专及以上,保育员为中专以上,教师均占有事业单位的正式编制,且全部持有教师资格证书,师资力量充沛。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》颁布实施以来,我国城镇化率逐年上升。L市《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示城镇化率为55.47%[4],表明农村人口大量地向城市、县镇进行迁移。随着城镇化率不断上升,S器械厂效益下降,大量的职工以及周围居住人口向L县城进行迁移, 2017年L县升级为市后,人口迁移的幅度持续增加。随着经济的发展,幼儿园办园性质的转变,在园幼儿数逐年开始下降,教师数量也逐步减少,不少骨干教师和青年教师流向市区,2019年秋季学期,在园教师数仅13人。人口迁移造成生源和师资数的逐步下降,是影响S园招生规模逐年减少,大量的功能室、玩具材料闲置未得到利用的根本原因。

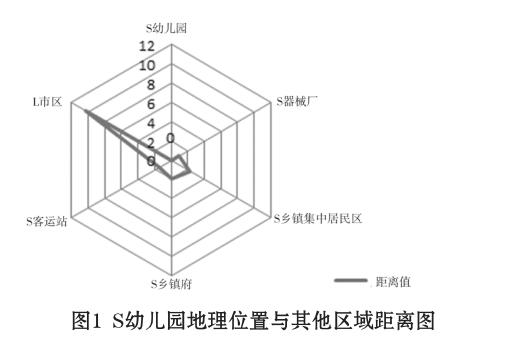

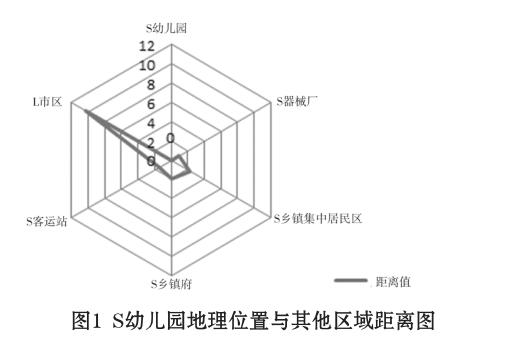

(三)幼儿园服务半径过小,位置偏远

1985年S园从S器械厂中搬离出来以后,迁址到L县S镇界牌东路319号,周边几公里均为器械厂厂区,为方便职工接送幼儿,幼儿园建立在器械厂山坡下方,周围环境安静,适宜于幼儿的发展。S厂改制后,人口大量迁移到县镇中心建立的新型社区,而S园距离城镇居民集中地较远,步行至乡镇中心街需十多分钟,家长接送幼儿距离较远,这是造成生源下降的重要原因(见图1)。幼儿园初建到迁址,重在为S器械厂职工子女提供入托服务,解决其后顾之忧,更好地为经济发展做贡献。随着镇化进程不断加快,国有企业改制以及学前教育市场化发展,周边民办幼儿园数量不断增多,S园服务范围也发生了较大的变化。与此同时,幼儿园的位置却呈现出与人口的变化脱轨,幼儿入学距离较长,覆盖服务人群面较窄等现象,加之幼儿园取消了校车接送制度,使得大量的教育资源闲置和浪费,出现招生规模逐年萎缩的情况。

(四)师资结构不合理,托幼一体化服务的特色逐渐被淹没

随着城镇化的不断推进,S园教师数量逐步在减少。就教师结构来说,教师呈现年轻化与老龄化并存,年龄跨度从20多岁到50多岁,存在新进教师专业成长较慢,年老教师职业倦怠严重,缺乏中层骨干教师带领整个教师专业队伍发展,出现“青黄不接”的局面。就教师资质来说,现有教师13人,其中5人为本科学历,8人为专科学历,且均为学前教育专业出身。师资的流失与教师结构的不平衡,使得教育质量相比前几年,呈现大幅度下降趋势,出现大量的园舍、玩教具资源等的闲置和浪费(见表1)。从另一层面来说,这也制约了托幼一体化的服务特色。

S园从建园初期开始,为了缓解内部职工子女的入托问题,促进经济的发展,率先开始招收0~3岁和3~6岁的幼儿。伴随着农村学前教育的发展,S园逐渐形成了0~3岁和3~6岁托幼一体化服务的特色。在办园形式上,0~3岁幼儿采用半日托,3~6岁的幼儿采用全托。教育对象不同,其教育目标、教育内容,以及幼儿园的餐点制度都不同(见表2)。20世纪90年代,幼儿园招生规模逐步扩大,受到家长和幼教同行的一致好评。2006年S园转变为乡镇中心园后,彻底取消对0~2岁幼儿的招生,仍保留有2~3岁的托幼服务,但招生数量逐年在减少。2019年秋季学期,2~3岁幼儿仅12人,托幼一体化的服务特色在经济快速发展的背景下逐渐被淹没。

三、优化S幼儿园资源配置效率的策略探讨

(一)政府主导,加强政策宣传,扩大招生

乡镇中心园作为公办园,一方面在城镇化发展的过程中,大量的财政投入用于扩大办园条件,学位增多,能够入园并享受“质优价廉”的学前教育服务的幼儿增多,切实利于体现学前教育“公益普惠”的性质。另一方面,随着人口的迁移和民办幼儿园的发展,幼儿园的招生却受到强烈的冲击,考虑安全因素及相关政策条例,是否购买校车是制约其招生和服务半径的重要内容。

《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》中指出要“充分考虑人口政策调整和城镇化进程的需要,优化幼儿园布局”,实现对学前教育资源的优化配置。以S园为例,幼儿园已修建完善,重新规划布局,迁移幼儿园又会造成园舍资源的闲置和浪费,显然不合理。因此,像此类的幼儿园,帮助其促进招生,扩大招生规模是比较切实可行的方法。政府主导,发挥作用,加强招生政策宣传,从市、县、乡三个层级,开展对乡镇中心园的扶持与帮助,例如,在县镇集中居民区、附近小学周边等开展讲座,宣传公办园的扶持政策,与民办园相比较所占据的优势等;在政府网络上对其悠久的办园历史和具有特色的各类幼教活动进行宣传,扩大幼儿园的影响力,吸引家长等。

(二)增加教师培训与指导,提升教师专业素养

我国在学前教育投入过程中,更倾向于将投入用于扩大硬件设施。当前乡镇中心园在发展的过程中普遍存在硬件设施投入较大,但软件实力即师资建设水平跟不上的特点[5]。以S园为例,幼儿园的园舍修建、玩教具配备等条件较好,但是教师流失大、结构不合理,使得教育质量下滑。提升幼儿园的教育质量,尤其是教师的专业素养是关键。在调查中发现,幼儿园年轻教师在日常接受各种培训与指导的机会并不多,用于教师培训方面的经费有限,外出学习更是少之又少。因此,提升教师专业素养,增加教师的培训与指导是重点内容,包括政府行政部门、县教育局等组织的各种培训,以及各种外出的观摩与学习;定点帮扶的市区幼儿园的骨干教师开展的相关培训与指导,不同乡镇中心园之間相互指导与研讨等,可以采用多种方式提升教师的专业素养。

(三)加强课程建设,形成办园特色

乡镇中心园在城市和农村公共服务体系中具有衔接的重要作用,其教育质量的高低是影响资源配置效率的重要因素,也影响着公共服务体系的建立。作为农村学前教育的重要组成部分,如何提升教育质量,形成自身的办园特色,是S园以及许多的乡镇中心园共同面临的问题。以S园为例,建园之初地处S器械厂厂区,结合这种军工业文化,形成了一系列军事题材的幼儿活动,以增强幼儿的体质发展,并逐渐课程化,形成了具有本土特色的课程体系。率先开展0~3岁幼儿的托育服务,并逐步做到托幼一体化。但在城镇化发展的过程中,这种特色逐渐流失,在后续的发展过程中,结合幼儿的特点将其进行改造,重新形成具有特色的课程体系是关键,以课程建设带动教育质量的提升。

(四)公办园开展0~3岁婴幼儿托育服务,有利于缓解“育儿”压力

生育政策的变化是适应我国发展新趋向、推动人口和经济可持续发展的重大举措。全国首个二孩家庭日暨二孩家庭关键数据发布会的调查显示,86.5%的家庭把“没人照管”列为生育二孩的最大困难[6]。2019年国务院发布的《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》提出要大力推动婴幼儿照护服务。目前大部分家长的选择是早教机构,但早教机构市场化的发展,水平参差不齐,具备专业的早教知识与能力素养的教师较少,也缺乏教育相关部门的监管,规范难以保证。以S园为例,其从创园之初就提供0~3岁婴幼儿的托育服务,经过多年的探索也形成了较完整的体系,其具备提供早教服务的基础。加之其是公办园,有教育部门的监管,教育质量得以保障,如果现在重新开展这种托育服务,也更容易获得家长的信赖,能够缓解当前家庭的“育儿”压力,促进生育新政策的落地实施。

【参考文献】

[1][2][3] 孙美红.改革开放40年我国农村学前教育的变迁与政府责任[J].学前教育研究,2019(01).

[4] L市2019年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://www.longchang.gov.cn/zwgk/base/dshow/20200622170753-532895-00-000.shtml.2021-03-20.

[5] 徐薇.乡镇中心幼儿园建设现状与发展路径探析—以襄阳市为例[J].湖北文理学院学报,2017(03).

[6] 何伟奇.全国首个“二孩家庭日”暨二孩家庭关键数据发布会在广州举行[EB/OL].https://www.sohu.com/a/ 59835973_162522.shtml.2021-03-20.

本文系2019年度四川省农村幼儿教育研究中心课题“城乡统筹视域下乡镇中心幼儿园发展状况研究”(项目编号:NYJ20190619)、2019年度四川省城乡统筹发展教育中心课题“新型城镇化背景下乡镇中心幼儿园发展的机遇、困境及对策研究”(项目编号:CCXJY-2019-B17)的阶段性成果。

通讯作者:付娜,1321113609@qq.com

(责任编辑 张付庆)