黄河干流与河口湿地生态需水研究进展

赵 芬, 庞爱萍,2, 李春晖,*, 郑小康, 王 烜, 易雨君

1 北京师范大学环境学院, 水沙科学教育部重点实验室,北京 100875 2 中共南京市委党校公共管理教研部, 南京 210046 3 黄河勘测规划设计研究院有限公司, 郑州 450003

随着人类对河流与湿地生态系统认识的不断提高,以及人类活动(水利工程建设等)造成的生态问题日益严峻,为研究解决水污染和水生态系统恶化等问题,“生态需水”(Ecological Water Requirements/Ecological flow)的概念开始出现,并受到世界各国的广泛关注[1-10],伴随着一系列国际科学研究的推进,生态需水基础理论不断丰富,研究范围不断扩大[11]。生态需水内涵也从维持鱼类栖息的生态需水逐步拓展到维持河流生态系统整体健康水平所必要的生态需水(流量或水位)等。黄河流域对我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的意义,黄河流域不仅构成了我国重要的生态屏障,同时也是我国重要的经济地带。2019年9月,习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话指出要坚持“生态优先、绿色发展”,立足于黄河全流域和生态系统的整体性“上下游、干支流、左右岸统筹谋划”,“让黄河成为造福人民的幸福河”[12]。由于气候变化影响了黄河上游的来水量和下游的干旱状况[13-14],同时由于社会经济的快速发展,使得沿黄取用水量增加,在竞争性用水过程中形成了生态环境用水被工业或农业用水挤占的现象,导致黄河干流河道内水量不足以维持河道的健康水平;黄河河道内水量的减少,甚至断流等现象的进一步加剧,使得黄河口湿地生态问题(如栖息地退化,鱼类洄游通道受阻等情况)日趋严重[15-17];黄河干流和河口生态需水问题突出。现阶段,黄河生态调度站在流域和黄河供水区全局的角度,在之前以黄河下游为主的生态调度工作基础上,充分考虑上、中、下游的差异,拓展到整个黄河干流及其重要支流,河道外的重要湖泊湿地和华北地下水超采区[18],协调生态功能和社会服务功能,使下泄水量满足生产生活需求的同时也能满足河道输沙、污染物稀释、河道及河口生态系统等的用水需求。因此,系统研究黄河干流和河口生态系统生态需水的内涵、目标及需水过程,对于维护黄河的生态系统健康,实现黄河水资源的合理调度配置,促进黄河水资源的可持续利用,具有重大理论意义和应用价值。

本研究对黄河干流及河口生态需水研究进展进行系统梳理,总结不同生态保护目标下的黄河干流和河口生态需水成果,从生态保护目标、不同时空尺度特异性以及生态需水成果的实际应用等角度深入剖析了当前黄河干流和河口生态需水核算中存在的不足,提出新形势下黄河干流和河口生态需水的未来研究建议,为流域生态大保护和黄河流域高质量发展提供理论依据。

1 黄河干流和河口湿地生态系统保护目标

1.1 研究区域

黄河干流河道全长约5464 km,流域面积约79.5万km2(图1)。黄河全流域多年平均降水量约466 mm,呈现由东南向西北递减的趋势。黄河源头至内蒙古托克托县河口镇为黄河上游,河道长约3472 km,流域面积约42.8万km2。汇入上游的较大支流有43条,主要有湟水、洮河。河口镇至郑州桃花峪为黄河中游,河道长约1206 km,流域面积约为34.4万km2,中游是黄河洪水和泥沙的主要来源区域,汇入中游的较大支流有30条,主要有清水河、汾河、渭河和沁河。河南郑州桃花峪以下为黄河下游,河道长约786 km,流域面积约2.3万km2,汇入下游的支流较少。

图1 黄河流域主要站点图

1.2 黄河干流和河口湿地生态系统保护目标

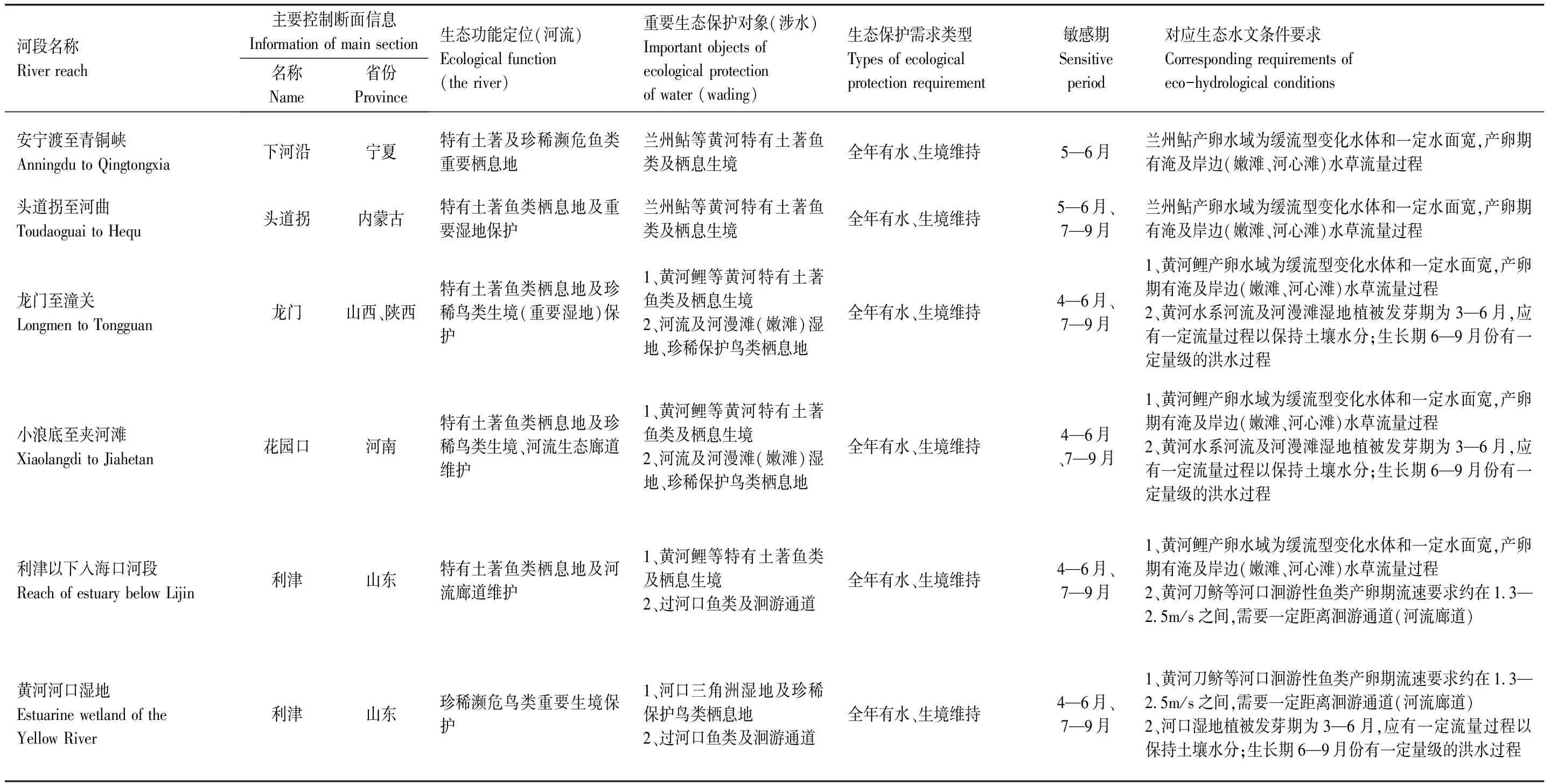

基于对黄河河流与河口湿地的生态系统特征、水文水资源特性及水环境状况的认识[10,19-22],并综合黄河干流和河口水产种质资源保护区及湿地自然保护区(图2)的保护要求,可以认为黄河干流生态环境保护目标主要为水生生物(鱼类为主)、河道湿地及河道水体功能,黄河河口湿地生态环境保护目标主要为湿地鸟类与鱼类(主要是洄游鱼类)、湿地植被、河口湿地及湿地水体功能等。由于黄河上、中、下游生境差异大,导致不同河段的生态保护目标不同(表1)。

图2 黄河干流与河口水产种质资源保护区及自然保护区

表1 黄河干流和河口湿地重要生态保护对象与保护要求

黄河干流湿地和河口湿地是黄河重要的水生态保护系统,长期以来生态需水得不到完全保障。主要的生态需水问题包括:①人类过度地取用黄河水和干支流水库的建设,改变了黄河的水文情势,加之外源营养物质过量输入,导致河流自净功能削弱,河道水质恶化。②梯级水库的开发和泥沙问题造成的流速降低、流量减少、水体溶氧量低,会造成鱼类栖息地减少,从而导致鱼类死亡,生物多样性遭到破坏。③由于水量调节导致洪峰削平及水文峰效应,导致湿地栖息地面积减小、湿地植物分布高程上移。④入海径流减少,导致河口湿地的盐度增大,对鱼类和鸟类栖息产生影响。

2 黄河干流和河口生态系统生态需水研究进展

生态需水研究始于美国对河流流量与鱼类产量关系的研究,兴起于20世纪70年代的大坝建设的高峰期[1-3,25],经历了萌芽(20世纪70年代以前)、发展(20世纪70年代—80年代末)和成熟(20世纪90年代以后)3个阶段[5-6,26-29]。国内有关研究的开展相对较晚,始于20世纪70年代针对水环境污染的河流最小流量确定方法的研究,兴起于20世纪90年代的生态环境用水的研究,先后经历了认识(20世纪70年代—90年代末)和研究(2000年以后)2个阶段[10,30-36],在引进大量国外研究理论和方法的基础上,改进并发展了一些具有针对性的研究方法[37-42]。由于生态系统和水资源利用状况的差异,对生态需水内涵的认识也存在差异。刘昌明等对生态水文的主要术语的定性描述中指出生态需水是“在现状和未来特定目标下,维系给定生态、环境功能所需的水量”[43]。目前,《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》水资管[2020]67号中明确了河湖生态流量的内涵:河湖生态流量是指为了维系河流、湖泊等水生态系统的结构和功能,需要保留在河湖内符合水质要求的流量(水量、水位)及其过程[44]。随着对洪水灾害、河道断流、水体污染等问题的研究,河流生态需水研究得以普遍展开,前期研究主要侧重于河道生态系统,主要集中在根据河道形态、特征鱼类等对流量的需求确定最小及最适宜的流量[45];近年来,开始考虑河流流量在纵向上的连通性以及河流生态系统的完整性,从流量要素变化的角度来分析河流生态系统的适应性,突破了河流生态系统类型的限制,逐步拓展到其它生态系统类型生态需水的综合分析[30]。本研究认为,生态环境问题复杂多样,还有研究内容、对象及目标的差异等造成了生态需水内涵的差异。目前达成的较一致的共识为,生态需水不仅应考虑时空以及保护目标等要素,还要考虑水量的动态变化过程。生态需水计算方法的研究和应用也取得了较大的进展,由于对生态需水内涵的认识存在差异,因此其计算方法并没有统一的原则和标准。当前,国内外有关生态需水计算方法可归纳为水文学方法、水力学方法、栖息地模拟方法以及综合评估方法等[1,25,27]。其中,基于历史流量数据的水文学方法(Tennant法及其改进方法)的应用最广泛;水力学法中基于曼宁公式的R2CROSS法应用较为广泛;栖息地模拟方法中以生物学基础为依据的流量增加法(IFIM)应用较为广泛;整体法中以河流系统整体性理论为基础的分析方法(南非的BBM方法和澳大利亚的整体评价法)最具代表。这些生态需水核算方法大多建立在一定假设的基础上,研究对象大多选取特定的生物,侧重最小生态流量的计算,生态需水的计算方法虽多,但还不成熟。

黄河大部分流经我国干旱与半干旱地区,由于人类活动过多挤占了生态用水,导致黄河干流和河口湿地生态系统退化现象,但由于黄河流域面积之大,上、中、下游以及河口生态需水存在较大差别。黄河干流上中游断面主要关注生态系统保护为主的生态需水核算,主要包括河道的生态基流量(维持鱼类栖息地的生态流量)以及水体自净需水量等;下游主要以泥沙输水量为主进行研究,主要包括维持河道输沙冲淤的输沙需水量(水量及脉冲过程);河口生态系统生态需水主要以三角洲湿地(鱼类和植被等)为主进行研究,主要包括维持河口三角洲生态的水量(连续性水量及水量过程)。

2.1 黄河干流生态需水研究进展

“九五”攻关专题——“三门峡以下非汛期水量调度系统关键问题研究”的子课题“黄河三门峡以下水环境保护研究”,全面分析并计算了三门峡以下的黄河环境和生态水量[46]。“黄河干流生态环境需水研究”项目,应用水文学方法,对黄河干流重要断面生态流量和自净需水进行了探索研究[47-48]。“十五”攻关项目——“中国分区域生态用水标准研究”的子课题“黄河流域生态用水及控制性指标研究”,对黄河下游花园口、高村、利津三个主要水文断面的最小生态流量开展了相关研究[49]。马广慧等用逐月最小生态径流量法和逐月频率法计算了黄河干流的唐乃亥、头道拐、花园口三个水文断面的生态径流量[50]。陈朋成通过建立黄河上游河段的生态需水量模型,分河段计算了不同水文频率年的黄河河道内生态需水总量[51]。许拯民等通过建立宁蒙河段基本生态需水量和适宜生态需水量计算模型,核算了不同保证率下下河沿、青铜峡水文断面的基本生态环境需水量[52]。刘晓燕则在对黄河整体生态环境进行大规模实地调查的基础上,提出黄河干流各重要水文断面的流量/水量控制标准,并针对不同水平年和保证率,区分讨论生态低限流量和适宜流量,最终核算出利津断面适宜生态水量为181亿m3[53]。赵麦换等在《黄河流域水资源综合规划》初步成果的基础上,计算了黄河干支流的生态需水量,研究发现利津断面生态需水量为200—220亿m3,河口镇断面(头道拐)生态需水量为197亿m3[54]。蒋晓辉等在对黄河干流水库建造后生态系统的变化进行了调查和定量评估的基础上,分析了黄河干流水生生物与来水来沙条件的响应关系,并采用栖息地模拟得出符合鱼类生长需求的生态流量过程,确定花园口断面4—6月的适宜脉冲流量为1700 m3/s,利津断面4—6月的适宜脉冲流量为800 m3/s[55]。黄锦辉等在黄河干支流重要河段功能性不断流指标研究中,考虑了河道内鱼类产卵、栖息等需求,在河道鱼类调研的基础上进行模型模拟,模拟出满足鱼类需求生态流量[24]。尚文秀等综合考虑河流生态完整性,研究得出黄河下游利津断面年最小生态需水量119亿m3,适宜生态需水量130—137亿m3,并提出高流量脉冲过程[56]。刘晓燕等基于野外实地调查数据,建立了黄河利津段繁殖期黄河鲤适宜栖息地面积与流量的关系,研究得出利津河段在黄河鲤繁殖期的适宜流量应为250 m3/s[57]。这些研究成果有效地支撑了黄河流域水资源生态调度。

众所周知,黄河泥沙含量较高,因此,与黄河下游生态环境需水量相关的研究始于对河流输沙需水量的研究。“八五”攻关项目——“黄河流域水资源合理分配和优化调度研究”,首次将河道来水来沙、河道冲淤与输沙水量联系起来,分析了黄河下游河道汛期和非汛期的输沙用水量。常炳炎等在研究黄河输沙水量与来水含沙量关系的同时考虑到了河床淤积比,认为应将黄河利津断面的输沙水量保持在20 m3/t左右[58]。清华大学石伟和王光谦针对黄河下游的非汛期生态基流量和汛期输沙需水量进行了计算,得到花园口断面的生态需水量为160—220亿m3,其中汛期输沙水量为80—120亿m3,非汛期基流需水量为80—100亿m3[59]。北京大学倪晋仁等综合研究了黄河下游河流最小生态需水量和三种代表性的来水来沙状态下的输沙水量进行了,得出下游河道的最小生态需水量应不低于250亿m3[60]。杨志峰等综合考虑黄河下游河道的基本生态环境需水量、输沙需水量及入海水量,认为黄河下游河道的最小生态需水量为198.2亿m3[61]。沈国舫等估算黄河下游总需水量共160亿m3,其中,输沙用水为100亿m3,生态基流量与蒸发消耗为60亿m3[62]。沈珍瑶等通过分析不同水平年及保证率下的生态需水差异,得出全年考虑输沙的最小需水量约为63.2亿m3[63]。而黄委会则认为下游的汛期输沙水量大于150亿m3,非汛期生态用水不低于50亿m3,应保证黄河下游最低限额需水量210亿m3(黄河下游河道的多年平均蒸发渗漏损失为10亿m3)[64]。刘晓燕等综合考虑下游河道输沙和河口淡水湿地补水需要,认为汛期下游河道应保证流量3500 m3/s以上、洪量40—50亿m3以上的输沙需水[57]。

梳理黄河干流生态需水的相关研究成果(表2)可以看出,相比于国内其他河流,无论是理论上还是实践上都是比较超前的。由于诸多不同的研究角度(对象/目标)和研究手段,生态需水成果存在一定差异。前期黄河干流的生态需水研究多集中于对生态需水“量”的探讨,较少建立河流生态需水过程与径流要素间的响应关系,生态需水计算大多缺乏生态合理性相关分析。后续研究在对黄河整体生态环境进行大规模实地调查的基础上,综合考虑了“量”的历时、频率等因素来研究生态需水量,使得后期计算的生态需水结果更具合理性,但研究范围多限于黄河下游河段,涉及中、上游河段的研究较少。

表2 黄河干流重要断面生态需水研究成果

2.2 黄河河口生态系统生态需水研究进展

黄河河口生态需水的相关研究在我国一直是热点之一[65-67]。1980s国家水产总局黄河水产研究所认为,4—6月黄河河口需要保证下泄入海水量60亿m3来满足黄河河口在海域鱼虾生长需要,枯水年需要下泄20亿m3入海水量[68]。1990s黄河口生态问题随着黄河断流的加剧而日趋严重,黄河口生态需水相关研究更加受到重视。

“九五”攻关项目子专题——“三门峡以下水环境保护研究”,汛期河口最小生态环境需水量为150亿m3(考虑了输沙用水)、非汛期则为42—58亿m3[46]。“十五”攻关项目子专题——“黄河口淡水湿地生态需水研究”,综合生态水文模型法和生态学法两种方法的计算成果,综合分析得出黄河口湿地最小需水量为201.18亿m3[69]。

中荷合作项目——“黄河三角洲湿地生态环境需水量研究”(2005—2009年)综合水文、生态、景观等方法,研究湿地的水文—生态过程响应关系、需水机理与规律,得出三角洲湿地的适宜生态需水量为3.5亿m3[70-71]。拾兵等建立神经网络模型计算了黄河近海与河口考虑输沙的最小需水量为57.6亿m3[72]。程晓明等利用湿地水文及水平衡模型计算得出黄河三角洲湿地生态环境需水量约为7.36亿m3[73]。王新功等综合考虑河口生态系统的功能及黄河水资源支撑能力,耦合不同生态单元(对象)的生态流量,得出河口利津断面11月—次年4月的最小生态流量为75 m3/s,适宜生态流量为120 m3/s,5—6月最小生态流量为150 m3/s,适宜生态流量为400 m3/s[74]。刘晓燕等在综合考虑了黄河天然径流条件与黄河水资源配置条件等因素,并权衡了自然功能用水和社会功能用水,提出了黄河三角洲生态系统的生态用水控制指标[75]。还有学者采用水文学、生态学、水力学方法及生态权衡方法等方法核算了黄河口地区的蒸散发需水、盐度平衡维持需水及输沙需水量[76-79],根据一定原则综合分析,得到黄河口以湿地、河道鱼类和近海鱼类为主要目标的全年生态需水量为86亿m3[80]。梳理黄河河口生态环境需水的研究成果如表3所示。

表3 黄河口生态需水研究成果

综上所述,可以看出由于诸多不同的研究角度(对象/目标)和研究手段,黄河口生态需水结果存在一定差异。前期黄河河口湿地生态系统生态需水研究多集中于对冲沙水量和入海水量的探讨,而未考虑河口湿地生态系统与径流要素(具体流量过程、历时、频率等)联系和响应关系。后续研究在对黄河整体生态环境进行大规模实地调查的基础上,针对黄河河口湿地生态环境的具体状况和湿地生态恢复目标,对黄河河口湿地生态系统状况进行分析,综合考虑流量的历时、频率、变化率等因素来研究生态需水量。并结合黄河干流河道的实际水沙条件和取用水情况,将河口生态需水量应用到河口湿地生态补水(配水)等方案的研究中。

2.3 不同研究方法优缺点

本研究选取了黄河干流与河口地区生态需水相关研究采用的方法进行了对比分析,见表4。黄河干流和河口生态需水核算方法包括常用的Tennant法、90%保证率设定法、水量平衡法、生境模拟法等,常以水量或鱼类生境作为关注核心要素。

表4 黄河干流与河口生态需水量主要计算方法比较

由于研究对象和保护目标的不同,采取的研究手段也不尽相同。采取Tennant法、90%保证率设定法、逐月频率计算法等水文学方法进行最小生态需水量(生态基流)计算,方法简单快速,但需要大量历史数据,时空变异性和精度差。对于保护鱼类生存繁衍和维持湿地生境等为目标生态需水研究,多采用水文—生态相结合的方法。生态水文模型法和生态学法能体现水文要素与湿地生态相关性,能体现研究对象的生态相关性,计算精度高,但要基于大量观测数据,代价较大。栖息地模拟与流量恢复法结合能体现流量的历时、频率、变化率等因素对生物的影响等,使得方法的精确度更高。栖息地模拟与水文参照系统特征值相结合,能体现保护物种的生态需水过程,但不同年份河床形态变化大,栖息地模拟结果的适用性受到限制。综上,生态需水研究已从过去采用历史经验值的传统思路,发展到注重分析径流-生态响应关系,同时充分考虑整体生境特点,研究方法愈趋综合全面,但在实际应用中还应具体问题具体分析。

3 黄河干流和河口湿地生态系统生态需水研究存在的不足

3.1 维持生态系统完整和功能的生态需水研究不足

基于黄河的生态系统、水文特性、水资源开发利用程度及水环境状况,认为黄河干流生态需水主要是为维持水生生物(主要是鱼类)需求、河道湿地及河道水体功能。黄河河口湿地生态需水主要是为了维持湿地鸟类生境、近海水生生物繁衍生境和湿地规模等湿地功能的生态需水需求。

但黄河作为水资源短缺且水沙条件变化较大的河流,不同年份河床形态变化大。在计算生态需水量时,对河道外敏感生态系统重视不够,更缺乏生态目标的定量化描述,生态需水计算大多缺乏生态合理性相关分析,无法准确判断研究成果的实际应用价值。前期的黄河生态需水研究多集中于对生态需水“量”的探讨,较少涉及对具体流量过程、历时、频率等河流水文情势的分析,很少建立河流生态需水过程与径流要素间的联系和响应关系;大多采取水文学方法进行计算,基于历史数据核算生态需水量的范围,而未考虑不同生物的生命周期活动对水流过程的需求。后续研究在对黄河整体生态环境进行大规模实地调查的基础上,针对黄河生态环境的实际状况和生态保护目标,结合专家经验并综合考虑了“量”的历时、频率等因素来研究生态需水量,使得后期计算的生态需水结果更细化,更具合理性。

3.2 对黄河生态需水量时空特异性的认识不足

由于河流生态系统具有天然的异质性,水生态系统对水量水质的负反馈效应具有显著的空间特异性,并且与局域水生态系统的结构密切相关,人为活动导致的河流水生态系统空间格局显著变化。由于黄河干流上、中、下游生境差异大,不同河段的生态保护目标不同,水资源、水环境和水生态数据的获取在时间尺度和空间尺度上的差异,同步整合不同时间和空间尺度的数据并开展全河段综合性研究的需求十分迫切。尤其是水生态系统对水量和水质的影响通常具有时滞效应,长期的连续性水生态监测数据的缺失,往往难以正确认识和把握水生态系统的反馈效应机理。

目前,黄河生态需水研究范围和连续性的水生态、鱼类资源调查多限于黄河下游及河口地区,中、上游河段研究较少,全河段的研究更少,并且不同方法分类计算所得的生态需水量(生态流量)很难直接用于指导黄河流域水资源的生态调度和配置。

3.3 对黄河生态需水量结果的实际应用效果研究较少

有关黄河干流和河口的生态需水方面的研究已取得一定的成果,既界定了总的生态需水的阈值范围,亦考虑到了不同水平年及不同保证率下的流量和过程。然而,河流生态水文过程与生态系统的响应关系尚未完全厘清,并且将生态需水成果应用到黄河水量生态调度实践中效果相对较少,无法有效支撑黄河水量生态调度的实施。以黄河下游河道为例,由于黄河下游河道冲淤变化频繁,目前黄河下游河道的生态需水(生态环境需水)主要是为满足河道输沙减淤目标,对下游河道的生态的影响效果仍缺乏定量评估。

4 结论及展望

黄河的生态问题由来已久,大量学者针对黄河生态需水开展了系统的研究,从水量平衡、栖息地生境、河道输沙、植被需水等不同角度核算了黄河干流和河口最小和适宜生态需水量等,现阶段对于黄河生态需水问题的认识已相对清晰,但仍需根据逐步积累的实测资料来分析黄河生态系统的现状,在“生态优先、绿色发展”、“让黄河成为造福人民的幸福河”的要求下,精准分析核算黄河干流和河口生态需水过程及生态需水量,并将计算成果与黄河水量生态调度结合起来,是维护黄河生态健康及实现黄河水量生态调度的前提,在实践中予以论证生态需水的合理性。

(1)由于生态需水的概念在国内提出时间较晚,截至目前黄河全河的动态监测资料相对较少,导致水力学和生态学等模型的模拟精度受限。需要进一步改进一致的生态水文监测和预测系统,以便能够建立一个全河的分类系统,建立生态水文模型,模拟流量/水量变化对河流/河口生态系统演变的驱动机制,阐明生态要素(植被、泥沙、鱼类等)-生态流量/水量之间的响应关系曲线,考虑到各个水生生态系统对流量变化的敏感性[78-80],提高生态需水结果的生态合理性。

(2)生态需水的研究范围多限于黄河下游及河口地区,中、上游河段研究较少,全河段的研究更少,分类计算的生态需水量很难用于指导黄河水资源的配置和保护,另外由于对生态需水的目标理解确定存在差异,在生态需水核算方面,还没有形成具有普遍适用性的计算方法。在未来研究中需结合河流的空间结构特征、各河段的相互关系以及流域的水文特征,考虑变化环境下的生态需水过程与河流水文情势等的响应关系,考虑到各个水生生态系统对流量变化的敏感性,克服各类生态系统生态需水间的重复计算,计算流域本身需要的生态需水量。建议针对黄河干流和河口生态特征和保护目标,形成规范的、统一物理机制的生态需水研究方法(如基于生态-水文响应关系并综合其他保护目标的方法等)。

(3)黄河流域水资源供需矛盾突出,用水利益难协调,生态需水核算时还需考虑经济、社会、环境“三赢”的权衡分析以及未来水沙条件变化等的不确定因素,寻求合理的能应用到实际水量配置方案中的生态需水量。