整颈“三步九法”联合卧位多角度牵引治疗神经根型颈椎病的临床研究*

孙 钰 杨利学△ 孙 潇 朱 伟 谭龙旺

(1.陕西中医药大学,陕西 咸阳 712000;2.陕西省汉中市口腔医院,陕西 汉中 723300;3.陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000)

神经根型颈椎病(CSR)为颈椎病中发病率最高的一型,其主要由于颈部长期劳损导致颈椎间盘退变、椎体不稳,最终引起颈椎间盘突出、钩椎关节、关节突关节异常增生从而压迫、刺激相应神经根所致,尤以下部颈椎(C4~7)最为多见[1]。临床常表现为头、颈、肩部疼痛麻木无力感,麻木感常放射至手指,严重者可出现神经支配区域相关肌肉的萎缩,极大降低了患者的生活质量。相关资料显示:在我国颈椎病的发病率约为3.8%~17.5%,其中在各型颈椎病中CSR占60%~70%[2]。西医对于CSR的治疗多采用口服止痛药、神经阻滞、局部药物注射等方式,但临床较难获得满意疗效且花费较大、不良反应较多。而近年来中医以其疗效显著、费用低、副作用小等优势逐渐成为临床CSR的主要治疗方式。

基于此背景,笔者通过将整颈“三步九法”与卧位多角度牵引相结合的方式用以治疗神经根型颈椎病,并与本院院内制剂热敷散联合中立位牵引的疗效相对比。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:参考《中医病证诊断疗效标准》[3]中有关LDH的分型及诊断;结合青岛第2届颈椎病专题座谈会[4]针对CSR的诊断标准。纳入标准:有典型临床症状且符合上述诊断标准;签署知情同意书且自愿接受牵引和手法治疗;年龄40~65岁;本次治疗前2周未接受过其他药物治疗。排除标准:存在脊髓损伤的表现且病情进行性加重,达到手术指征者;不符合牵引或手法治疗要求的患者;存在严重心肺、肝肾功能异常的患者;患有颈椎结核、严重椎管狭窄、先天性畸形、肿瘤等或曾接受过颈椎手术者:妊娠或哺乳期女性;依从性较差、或患有严重精神疾病者。

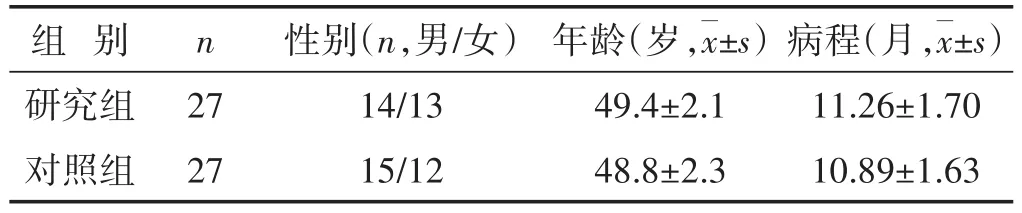

1.2 临床资料 选取在本院骨科2020年1月至2020年10月期间就诊的CSR患者54例,采用随机数字表法分为研究组与对照组各27例。两组患者性别、年龄、病程等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。本研究经医院伦理委员会审查,符合伦理学要求。

表1 两组临床资料比较

1.3 治疗方法 研究组采取整颈“三步九法”联合卧位多角度牵引的方式进行治疗,对照组采用中药热敷联合中立位牵引的方式。对照组患者先运用本院经验方热敷散外敷治疗,具体组方:秦艽12 g,制草乌9 g,五加皮15 g,黄丹6 g,桑枝12 g,花椒12 g,制川乌9 g,羌活12 g,透骨草15 g,伸筋草30 g,红花12 g,防风15 g,姜黄20 g,白矾9 g[5]。具体方式:将热敷散用20 mL白醋浸泡,待其完全浸润后上锅蒸30 min,取出后用热毛巾裹住敷于颈部,每次30~40 min,热敷完毕后进行中立位0°牵引治疗。牵引重量保持在自身重量的10%~15%,牵引时间每次20~30 min,热敷和牵引均为7次1疗程,连续治疗2个疗程。研究组患者先进行卧位多角度牵引治疗,即患者仰卧位,头颈部前倾15~20°,利用枕颌带针对患者病变部位进行角度牵引,牵引重量保持在100~150 N,牵引时间每次20~30 min。在牵引过程中应询问患者疼痛感,若伤及C5神经根以上则牵引角度不变,若C5~6神经根受损则牵引角度变为5°,若C7~8神经根受损则牵引角度调整为10~15°,若C8~T1受损则角度增加至30°,卧位牵引后对患者行整颈“三步九法”推拿治疗,具体方法如下。1)理筋平衡法。(1)揉法:患者坐位,术者沿颈后部正中线、两侧胸锁乳突肌为路径,以指腹或手掌面为着力点,进行适当力度揉法,下至T11水平操作3遍。(2)法:以背部膀胱经、双侧肩胛骨上下缘、肩关节部、双侧上肢内外缘为路径进行连续法操作3遍。(3)拿法:最后以手三阴、手三阳经、双侧斜方肌为提拿点进行拿法3次,后按揉穴位(极泉、外关、手三里、内观、支正、合谷)3~6次。2)正骨平衡法。(1)托法:患者坐位,术者左手掌提托患者下颌,右手拇指食指分别按于患者双侧风池穴,同时向上用力端提患者颈部,维持6 s后放松3 s,反复操作3次。(2)转法:在托法端提的基础上,对患者头部分别采取前屈后伸、左右旋转运动,角度均为30°,反复3次(若患者伴有椎动脉型颈椎病则慎用此法)。(3)板法:根据患者影像学资料结合临床表现,若病变位于C1~3部位则屈曲头颈部15°,若位于C5~6则使其放置于中立位,若病变位于 C7~T1则使患者头颈部屈曲30~45°,根据患者病变部位摆好体位后使患者头后仰,先将头部转向左侧至极限(80°左右)时迅速向斜上方扳动,此时会听到一声或多声弹响声,后转至右侧方法同上(若患者伴有脊髓型颈椎病禁用)。3)通络平衡法。(1)抖法:患者坐位,术者站于患者一侧,双手以患者上肢远端为着力点,连续快速上下抖动,另一侧方法同上,操作时嘱患者充分放松上肢肌肉,动作要求幅度小、频率快,反复3次。(2)提耳:患者坐位,术者以拇指和食指同时发力提捏患者耳廓上中下部,反复3次。(3)摩法:最后术者用手掌轻摩患者头颈部穴位(百会、神庭、大椎等穴),以热为度,反复3次。采取隔日1次的方式进行手法治疗,每次治疗时间30~40 min,推拿与牵引均为7 d为1疗程,连续治疗2个疗程。

1.4 观察指标 1)视觉模拟量表(VAS)评分。在纸上画一均分为10段的横线,嘱患者根据自己治疗后的主观体验在横线上进行标记,若无痛则为0,若剧痛则为10,0~10之间代表由轻到重的不同程度的疼痛。2)颈椎曲度指数D值。运用Borden法对颈椎曲度进行测量,即在颈椎侧位片上标记出两点,上点位于枢椎锥体齿突后上缘,下点位于C7锥体后下缘,在上下点连线据颈椎最宽处做垂线,此垂线即为D值(本次测量均通过本院影像科华海系统进行)。3)颈椎功能障碍指数(NDI)。该量表共10项,每项最高5分、最低0分,分数越高表明颈椎障碍程度越严重,患者按实际情况进行打分。4)颈椎病临床评价量表(CASCS)评分。该量表主要评价的指标包括临床主观症状、社会适应能力与临床体征3大类,医者根据患者自身情况结合询问内容进行打分。

1.5 疗效指标 根据《中医病证诊断疗效标准》拟定。痊愈:原有临床症状及阳性体征完全消失,患者能够参与正常学习生活。显效:典型症状体征较治疗前得到明显改善或部分消失,颈肩部疼痛、双上肢肌张力较前明显改善。有效:典型症状体征较前稍有改善,颈肩部疼痛、双上肢肌张力较前稍有改善。无效:相较于治疗前,典型症状体征无明显改善甚或加重。

1.6 统计学处理 应用SPSS Statistics22统计软件。定量资料进行组间比较以(±s)表示,采用t检验,等级资料进行组间比较时采用秩和检验,计数资料则以百分率(%)表示,运用χ2检验进行比较。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较 见表2。研究组总有效率显著高于对照组(P<0.01)。

表2 两组临床疗效比较(n)

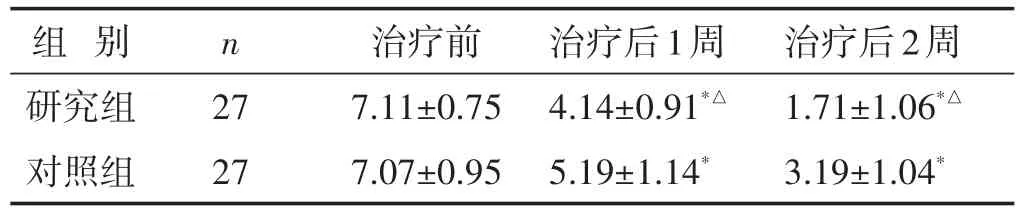

2.2 两组治疗前后VAS评分比较 见表3。治疗后两组VAS评分均明显低于治疗前(P<0.01),治疗后1周、2周研究组的VAS评分均明显低于对照组(P<0.01)。

表3 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后VAS评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同期比较,△P<0.05。下同。

组别研究组对照组治疗后2周1.71±1.06*△3.19±1.04*n 27 27治疗前7.11±0.75 7.07±0.95治疗后1周4.14±0.91*△5.19±1.14*

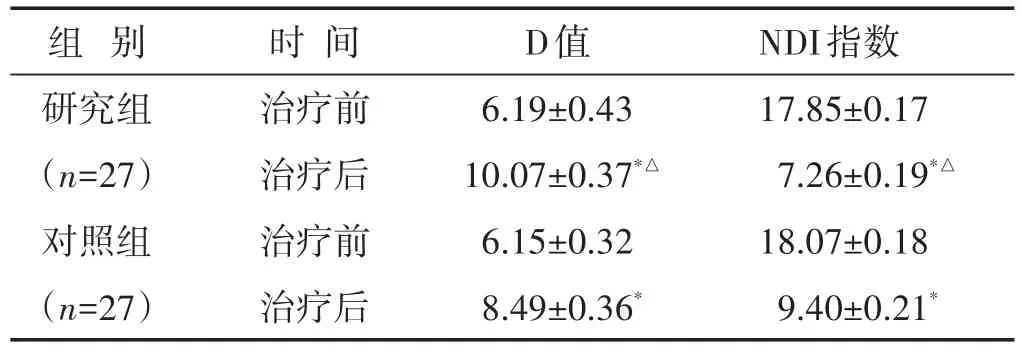

2.3 两组治疗前后颈椎曲度指数D值、NDI指数比较 见表4。治疗后两组颈椎曲度指数D值均明显高于治疗前(P<0.01),NDI指数明显低于治疗前(P<0.01);组间比较,研究组均较对照组改善显著(P<0.01)。

表4 两组治疗前后颈椎曲度指数D值、NDI指数比较(±s)

表4 两组治疗前后颈椎曲度指数D值、NDI指数比较(±s)

组别研究组(n=27)对照组(n=27)时间治疗前治疗后治疗前治疗后D值6.19±0.43 10.07±0.37*△6.15±0.32 8.49±0.36*NDI指数17.85±0.17 7.26±0.19*△18.07±0.18 9.40±0.21*

2.4 两组治疗前后CASCS评分比较 见表5。治疗后研究组在适应能力、临床体征、主观症状3方面相较于对照组有更高评分(P<0.01)。

表5 两组CASCS评分比较(分,±s)

表5 两组CASCS评分比较(分,±s)

组别研究组(n=27)对照组(n=27)时间治疗前治疗后治疗前治疗后适应能力5.19±0.17 8.25±0.15△5.15±0.18 7.19±0.16临床体征8.19±0.17 13.93±0.17△8.07±0.16 11.26±0.24主观症状46.52±0.19 67.96±0.21△47.07±0.24 58.63±0.17

3 讨 论

正常情况下,颈椎的动力平衡系统与静力平衡系统共同组成了人体颈部力学平衡系统。其中颈、项、背部的肌肉构成了脊柱的动力平衡系统,属于外源性稳定系统,而椎体、椎间盘、韧带及各种附件构成了脊柱的静力平衡系统,属于内源性稳定系统。颈部正常的屈伸、旋转功能则建立在完整的颈部力学平衡系统之上[6]。施杞教授认为,在颈椎病发病早期,由于颈部的慢性劳损、外力损伤以及风寒湿邪等邪气侵袭,从而导致颈、项、背部肌肉失去正常的生理功能,最终出现机体颈部动力系统的紊乱,若病情持续加重至中后期则在动力系统失衡得基础上出现了颈椎静力系统的失衡[7-8],久而久之则会出现颈椎间盘突出、钩椎关节增生、椎体失稳等器质性病变的表现。基于此,施杞提出了“静力失衡为主,动力失衡为先”的脊柱力学失衡理论[9],主张以疏通气血、理筋整骨、重建脊柱力学平衡系统为颈椎病的治疗原则[10]。

整颈“三步九法”将石氏与王氏伤科手法的优点与施杞教授多年的临床经验相结合创立而成。其可分为理筋平衡、正骨平衡、通络平衡三步,同时配合运用多种手法,对颈部关键穴位进行重点刺激,从而达到重建脊柱力学平衡系统的目的。这正是手法治疗颈椎病“从痹论治”“从经筋论治”的灵活运用。具体来说,第1步:理筋平衡法,通过揉法、法、拿法等手法作用于颈背部肌肉,从而消除颈部肌肉的异常应力,同时能够缓解颈部血管痉挛、恢复椎动脉血供、改善局部微循环,从而减轻由椎动脉供血不足所引起的头疼、眩晕、目干等一系列临床症状[11]。第2步:正骨平衡法,运用提、松、板法恢复颈椎小关节的紊乱、减轻局部软组织粘连,从而改善颈部“骨错缝、筋出槽”的状况,同时还能够降低椎间盘的压力,从而减轻神经源性刺激[12],最终恢复颈椎静力平衡系统。第3步:通络平衡法,通过抖上肢、提捏耳部、摩头颈部穴位,从而刺激人体经络系统,促进体表与内脏之间的协调平衡[13],改善局部血供,调节神经体液的分泌[14]。

同时牵引治疗是临床中各种无禁忌证的颈椎病首选治疗方式,其优点众多,不仅可以通过限制颈椎活动减少组织充血水肿、减轻颈项部肌肉痉挛、缓解间盘压力,而且能够改善颈椎小关节的紊乱、增大椎间隙,从而缓解神经根受压情况。但临床中常用的中立位牵引由于无法针对患者颈椎的不同病变部位或不同生理曲度做出相应调整故临床中很难获得较为满意的疗效且不良反应较多。而卧位多角度牵引可以通过不同患者的影像学检查,充分考虑患者颈椎曲度与神经受压节段,通过角度牵引的方式,使牵引的应力最大程度上集中于病变部位[15],从而改善关节突及关节面的关系,扩大椎间孔,更好地减轻神经压迫,恢复颈椎静力平衡系统。同时卧位角度牵引可拉伸颈项部肌肉韧带,缓解肌肉痉挛,从而改善颈椎动力平衡系统,最终达到活血除蠲、理筋整骨、重建脊柱力学平衡系统、提高牵引疗效的目的。

本次研究结果表明:整颈“三步九法”联合卧位多角度牵引相较于中药热敷联合中立位牵引可明显降低视觉模拟评分、颈椎曲度指数D值、颈椎功能障碍指数、提高CASCS评分,值得临床进一步推广应用。