“还是”作为意外范畴标记研究*

葛锴桢

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作454000)

一、引 言

“还是”在《汉语水平词汇与汉字等级大纲》中是甲级词汇,标为副词和连词。在《博雅汉语》系列教材中,“还是”作为副词出现在初级起步篇下册第五课,翻译为“indicating that sth.quite unexpected has happened”,文中用例为“你会做饭?我还是第一次听说”。根据我们的实际教学情况与课堂反馈结果,汉语学习者在对“还是”这一义项的理解与把握上存在较大难度。这一义项与学习者已学过的表“选择”的连词“还是”或表“持续”义的“还”都没有直接关联,即使给出英文释义和汉语示例,学生还是不够理解,并造出“外面还是下雪了”“他还是迟到了”之类的句子。这表明如果仅强调英文释义中事件发生的出乎意料性,不解释它出现的语境及句法特点,学生并不能很好习得“还是”的这一用法。因此,本文将梳理“还是”这一用法出现的句法环境及使用条件,并通过与“还”的比较分析,找出这一用法的产生来源与“还是”不同义项之间的发展脉络。

二、“还是”作为意外范畴标记的鉴别方法

(一)作为意外范畴标记的“还是”

从已有研究来看,学界较多关注的是表“选择”义的连词“还是”与表“选取”“建议”义的副词“还是”,不过也有学者在“还是”的研究中提及到了引言中“还是”的这一用法。周娟将副词“还是”分为表类同的“还是1”和表非类同的“还是2”并主要分析了后者,认为“还是2”的基本语法意义具有“终极性”“周折性”“排他性”三个特征。在论述其派生语法意义时,分两组来分析,其中一组涉及到了本文的研究对象,并指出此时“还是”表强调事物的非同寻常性,所举的其中一例为:

(1)长这么大,我还是头一回让三轮给欺负了。

周文指出表强调这一派生语法意义是与“排他性”密切相关的①。我们认为,此时“还是”不仅表强调,还传达了意料之外的主观态度,所谓的“非同寻常性”是在“头一回”影响下体现出来的,如果没有具体语境及表达首次发生的短语相匹配,“让三轮给欺负”本身并不具有“非同寻常性”,因此我们倾向于把此处的“还是”作为意外范畴标记来理解。自Delancey提出将意外范畴作为一个独立的语法范畴以来,国内外开始将其纳入研究视野,关于意外范畴的界定也有所扩展,Delancey认为“标示语句所表现的信息对于发话人而言是新的或令其惊异的,而不管该信息源自亲历的还是非亲历的”[1]58,而Aikhenvald、Hengeveld&Olbertz认为“意外范畴标记的是令说者/听者/主要角色(main character)意料之外的信息”[2]105。胡承佼认为,“具体到现代汉语,意外范畴比较典型且常见的实现的方式主要有四种:附加特定语气、选取评注性副词、采用话语标记以及依托具体构式”[1]67。其中并未包括“还是”的这一用法,而通过语料分析可以发现,“还是”在一定句法环境中可以传达令说者/听者意料之外的信息,根据产生意外的主体,可以分为三类:

1.意外主体包括说者/听者在内的所有参与者,例如①本文的语料来源有四类:一是转引自其他学者文章中的语料;二是来源于媒体语言语料库(MLC);三是来源于北京大学中国语言学研究中心(CCL);四是来源于BCC现代汉语语料库。其中后三类在引用时会标明具体出自哪一语料库,第一类引用时会用脚注标明具体来源。:

(2)今天上午11点,来自法国的7件国宝在上海世博园法国馆内开箱布展,游客朋友将能欣赏到米勒、马奈、梵高、塞尚、高更等大师的名作,以及罗丹的雕塑作品《青铜时代》,这7件法国国宝同时在法国境外展出,而且一出借就是6个月,还是第一次。(MLC)

例(2)中“还是第一次”不仅传达了此次展出的首次发生这一特点,而且暗含了此次展出对于新闻报道者与接收者来说都具有不可预料性,正是由于这种展出十分不易的特点,中国游客才很难想到会有这样的展出,从而印证了“第一次”对所有参与者都具有意外性。

2.意外主体为说者,例如:

(3)呼国庆说:“武大是呼伯保送我去的。”小谢惊喜道:“哟,说起来咱们还是校友呢,我也是武大毕业的。”(CCL)

例(3)中“还是校友呢”与前面的“惊喜”相呼应,一方面体现了说者的吃惊,另一方面也传达了这一信息是刚发现的,这都在Aikhenvald所细化的意外范畴之内。②Aikhenvald所细化的意外范畴包括“突然发现或突然意识到”(sudden discovery,sudden revelation or realization)、“吃惊”(surprise)、“始料未及”(unprepared mind)、“反预期”(counterexpectation)以及“新信息”(information new)五大语义类型。参见强星娜《意外范畴研究述评》,《语言教学与研究》,2017年第6期,第105页。

3.意外主体为听者,例如:

(4)“你的设计师是美国人吧?”

“中国人,他爸爸还是高干呢。这人真差劲,这么重要的事不告诉我,成心让我现眼——你们说他会不知道有道德吗?”(CCL)

例(4)中“他爸爸是高干”对于说者来说是已知信息,但对于听者来说是未知信息,听者以为“设计师是美国人”,说者先以“中国人”回答了这一问题,并以“还是高干呢”来传达这一信息对听者是意料之外的新信息,在“中国人”这一信息之上又递进了一步,属于意外范畴中“新信息”这一语义类型。

(二)“还是”作为意外范畴标记的鉴别方法

由于“还是”作为意外范畴标记时在形式上与表“选取”“建议”义的副词“还是”和短语“还是”没有差别,因此在鉴定方面可以通过追加形式标记来验证其是否为意外范畴标记。参考陈禹通过增加表示不意外的评注性追补小句来验证反意外范畴的方法③参见陈禹《作为反意外范畴标记的“还不是”》,《世界汉语教学》,2018年第4期,第488页。,我们可以通过增加表示意外的追补小句来验证其是否作为意外范畴标记。例如:

(5)a.一位代表说:“当了代表十几年,评议乡长还是第一次,(这让我很意外。)④括号中内容为笔者所加,*表示加上此句后可接受度降低。以后咱可得把代表当好,尽好代表职责。”(BCC)

b.令人感到新奇的是,旧州街有不少男子也会做绣球,他们干粗活的大手捏起针来,动作轻轻巧巧,针线活之精细,丝毫不逊色于女流。我们碰到了刺绣厂的技术员朱祖线,他说:“嘿,我15岁就会做绣球,有空的时候也绣上一两个。我爱人是外地人,过来的时候还是我教她的呢。(这让你很意外吧?)”(BCC)

c.《今日美国》指出,里根现在承认政府也是解决问题的一把钥匙,这还是第一次,(这让我们都很意外。)他已不象过去咒骂政府是造成一切经济弊端的根源,不幸的是,他没能清楚地提出他的新方针到底是什么。(CCL)

d.“三百多年,十几代人啊,它发芽时还是明朝呢,(*这让我很意外。/*这让你很意外吧?/*这让我们都很意外。)这漫长的岁月里,它经历过多少风雨,见过多少事。可你几分钟就把它锯倒了,你真没感觉到什么?”(CCL)

e.说是十分命运般的对决,但实际上在作战时,乐毅是否知道田单这个人,说不定都还是个问题呢!(*这让我很意外。/*这让你很意外吧?/*这让我们都很意外。)(CCL)

例(5)a—c中的“还是”都作为意外范畴标记,通过增加追补小句可知它们表达意外的主体分别是说者、听者与所有参与人。而例(5)d—e中的“还是”并无表达意外的功能,通过追加三类意外小句,我们发现无论意外主体为哪一类,都与这两例中的语境不合。因此,此二例中的“还是”不是意外范畴标记。根据“还是”的已有研究,“延续”义是其基本义,在此基础上产生了“选择”义、“选取”“建议”义与“转折”义,而这些义项显然都不能贴合例(5)d—e中“还是”的用法。我们认为,此时“还是”的主要功能是表示强调新信息,体现了主观介入,一方面表达言者的主观态度,令一方面也能引起听者或读者的注意。

通过语料分析发现,当“还是”不表意外,单纯表示强调新信息时,其语义环境一般有两类。一是表示过去已经发生的事情,即已然性,且此事对所有参与者而言是已知信息,此时与表意外的功能是相冲突的,如例(5)d。二是表示还未发生的事情,即未然性,此时所有参与者对此事的确然性是未知的,既然未知,也无所谓意外,如例(5)e。

三、“还是”作为意外范畴标记时的句法特点

从语料中来看,“还是”作为意外范畴标记时,在句法上常表现为两种情况,下文将分别讨论它出现在这两类句法环境时的特点。

(一)“还是”与表首次发生的词语共现

当“还是”作为意外范畴标记时,后面多伴随表示首次发生的词语,我们在媒体语言语料库(MLC)中搜索语料发现,后跟“第一次”的语料有492条;其次为“头一回/次/遭”,共157条;其余的还有“第一个”“第一回”等,语料分别有9条和6条。例如:

(6)以危害公共安全罪对醉驾者判处死刑,这在全国还是头一回。(MLC)

(7)从1950年到2004年,北京8月出现35度高温总共有17次,主要集中在上旬。像今年这样出现在中旬且连续三天的情况还是头一次,8月高温天数创下60年之最。(MLC)

例(6)与(7)中的“还是头一回”“还是头一次”都位于句末,传达了这两件首次发生的事件对说者与听者而言都是新信息,且都含有“始料未及”的意义。从语料分析中可看出,此时表达首次发生的词语常位于句末,而将首次发生的事件放在句首作为话题出现。以“还是第一次”为例,在492条语料中,共有293条语料中“还是第一次”位于句末,占其总数的60%,且均出现在新闻报道中。为了查看“还是第一次”在书面语中是否也有相似情况,我们分别对BCC和CCL语料库进行分析统计。在BCC报刊类语料中,共有3 655条语料含“还是第一次”,其中2 696条语料位于句末,占总数的74%。而在文学类语料中,共有559条含“还是第一次”的语料,其中177条位于句末,占总数的32%。在CCL报刊类语料中搜索发现,1 057条含“还是第一次”的语料中,有715条都位于句末,占总数的67%;在CCL文学类中有323条语料含“还是第一次”,其中114条位于句末,占总数的35%。可见,这种以首次发生事件作为话题出现于句首、“还是第一次”作为新信息出现在句末的情况多出现在新闻报道或报刊语体中,在三大语料库中其比例均在总数的60%以上,说明这确实为出现在此类句法环境时的一个句法特点。我们将数据总结为表1,以便比较。

表1“还是第一次”及其位置在各大语料库中的分布情况

(二)“还是NP呢”

“还是”作为意外范畴标记时另一个常出现的句法环境是与语气词“呢”共现,二者中间的名词性成分是令主体产生意外的主要对象。例如:

(8)月容打开桌子抽屉,两手拿了四个鸡蛋,高高的举着,笑道:“这是什么?”二和笑道:“你真想的到,谢谢,谢谢。”月容笑道:“可不是要谢谢吗?这鸡蛋还是我掏钱买的呢。”二和道:“这就是你的不对了,到我这里来作饭,已经是让你受了累,还要你掏钱,那就更没有道理了。”(BCC)

例(8)中“我掏钱买的”这一信息对听者而言是新信息,结合语境可知,这在二和的家里,却是月容打开抽屉拿出她买的鸡蛋,无论对于听者二和还是对小说的读者而言都是始料未及的,因此“还是我掏钱买的呢”传达了对听者和读者而言的意外性。

有时,这两类句法环境也会相结合,即“还是+表首次发生的词语+呢”,例如:

(9)他们身不由主,就随著人潮滚动,进退不得。耳边,只听到群众们的欢呼声,议论声:“哇!这十八罗汉扮得真好,今年还是第一次看呢!”(CCL)

关于语气词“呢”,唐正大指出“如果确认部分在‘预料之外’,即超出变量集合,如果要用语气词的话,不能用‘的’,需用‘呢’”[3]34;强星娜在引述这一观点时又进一步指出,“‘呢’表示的意外有‘言者意外’和‘听者意外’之分”[2]109。在我们所分析的这一句法环境中,如果去掉“呢”,句子依然成立,且依然传达了意外之意,因此我们认为此时“还是”与“呢”共同承担了表意外的功能。如果去掉“还”,句法或可接受,但意外功能则由“呢”来传达;如果同时去掉“还”与“呢”,则只传达一个客观事实,不能体现传达意外的主观能动性。因此我们认为“还是”此时是一个副词,可作为意外范畴的标记。

若将作为意外范畴标记的“还是”常出现的两类句法环境联系起来,发现语义也同样起了不可忽视的作用。王瑞、江雪在引述Louw关于“语义韵”的定义时,提出其界定的特点之一是“强调语境中的意义流动”,即“毗邻共现的词语意义相互传染,词义的传染使得节点词浸满来自共现词语的意义”[4]。这一特点在本文的研究对象中也得到了体现。当“还是”作为意外范畴标记时,常与表达首次发生的词语或“呢”共现,而这两者都具有标记新信息的作用,且首次发生和表达“过量确认”[3]34或“提醒听话人注意某一事态”[5]的“呢”同一般意义上的新信息相比更容易引起人的意外,所以这两类句法环境在语义上也与作为意外范畴标记的“还是”相契合,形成了形式与意义的相互验证。

四、意外范畴“还是”与反预期“还”

强星娜在讨论意外范畴与反预期之间的关系时指出:“不是所有的反预期都表示意外;意外可以是反预期的,也可以是非预期的。”[2]111我们在分析“还是NP呢”时发现这一构式内部并不同质,既存在“还是”表非预期的意外情况,也存在“还”表反预期的情况。

“还”的反预期功能已引起不少学者的关注,其中武果提出“还”的主观性反预期义是说话人在期待某事态不再持续时用“还”表示持续的语用推理,并根据反预期的指向性,将“还”后衔接的类型分为六种,其中“实际情况”与“说话人的观点或事实”所举例子均有“还是”出现,例如:

(10)亏你还是大哥呢,也不让着点妹妹。

(11)真不知道你还是牛津的法学博士呢,了不起。

(12)你可别小看她,人家还是医学博士呢。

武文认为例(10)与(11)中“还”后衔接的是实际情况,例(12)中“还”后衔接的是说话人的观点或事实。①“还”后衔接的六种类型分别为:1.语境预期;2.实际(常常是刚意识到的)情况;3.否定听话人预期(或推论)的反问句;4.说话人的观点或事实;5.表示祈使的话语;6.说话人即将采取的态度或行为。参见武果《副词“还”的主观性用法》,《世界汉语教学》,2009年第3期,第327-329页。但我们认为实际情况与说话人的观点或事实并不是非此即彼的关系,二者界限并不分明,而且通过与前文所举例子对比分析我们发现,例(10)中的“是”可以去掉,并不影响其表反预期的功能,而例(11)—(12)中的“是”不能去掉,如果去掉不但影响句法的可接受程度,而且在语义上也不兼容。如若去掉例(11)中的“还”,变成“真不知道你还牛津的法学博士呢”,其言外之意则变为“我不认为你能配得上牛津法学博士的称号”,这与后面的“了不起”在语义上是冲突的。因此,例(10)中是“还”为反预期标记,表达“你”的行为与说者对“大哥”的预期是不一致的;例(11)—(12)中是“还是”为意外范畴标记,其中例(11)中的信息对说者来说是在没有预期情况下的新信息,表意外;例(12)“可别小看她”暗含了听者的预期,因此“医学博士”对听者来说是反预期下产生的意外。

其实这种“还”与“还是”交叉使用的情况也引起了一些学者的注意。邵洪亮在论述“还”的元语用法时指出,除了表示“引述增量”,还可表示“出乎意料”,而且当其后为名词性成分时,“还”可以替换为“还是”,如“他还大学生呢?这么简单的问题都做不出来!”可以替换为“他还是大学生呢?这么简单的问题都做不出来!”但同时指出此时表“出乎意料”的元语用法仍为“还”,而非“还是”,理由是当表出乎意料的“还”后为非名词性成分时,则不能替换为“还是”,如“亏你还上过大学呢,这个字都不认得!”中的“还”不能替换为“还是”。②参见邵洪亮《副词“还是”的元语用法》,《语言教学与研究》,2013年第4期,第80页。

事实上邵文所举例子与例(10)为同类,同样是“大学生”这样的名词性成分,换一个语境则不能将“还是”替换为“还”,例如:

(13)“这就是有雄的媳妇!听说还是大学生呢!”

“啧啧,长得俊格旦旦的……”(BCC)

例(13)中“还是大学生呢”不仅表达了言者的意外,而且表达了对“大学生”这一身份的赞许与欣羨,这与邵文所举的“大学生”所暗含的感情色彩是截然不同的。

因此当处于“还是NP呢”的“还”表达反预期功能时,整句暗含的多为消极色彩,即言者认为所言对象的行为举止与这一名词性成分给常人的预期是不一致的,如例(10)中“你”的行为举止与“大哥应该多让着妹妹”这样的预期是不一致的,再如:

(14)“你为什么要抱走我的雪球?它是有主人的,你不知道吗?你抱它去干什么?想偷了去卖,对不对?我上次的那只煤球就被人偷走了,八成就是你偷的!还是大学生呢,根本不学好,专偷人的东西……”(CCL)

例(14)中“还是大学生呢”后补充了“专偷人的东西”,进一步说明所言对象不符合常人对大学生的预期,此时去掉“是”依然不影响反预期所体现出来的消极色彩义的表达。从信息角度来看,例(10)(13)(14)中的“NP”对说者或听者而言都不是新信息,也不会引起说者或听者的意外,只传达了所言对象不符合说者对这一“NP”的预期。由于此时“NP”在社会角色中为积极、正向的形象,因此用“还”表达反预期时多为消极色彩。

当“还是NP呢”中的“还是”表意外时,整句暗含的多为积极或中性色彩,即言者认为名词性成分这一信息对于言者或听者来说是新信息,且会在意料之外,如例(11)—(13)。

事实上,关于“还NP呢”的负面评价或否定功能,已有不少学者都作出相关研究。杨玉玲分析了“还NP呢”的语法意义是“表示某事物应该怎样而不(没)怎样,名不副实,有失身份,用于讽剌和指责”[6]。郑娟曼认为它从本质上是否定义表达法①参见郑娟曼《“还NP呢”构式分析》,《语言教学与研究》,2009年第2期,第9页。。宗守云认为“表示说话人消极情绪的‘还X呢’是由行域贬抑、知域否定、言域嗔怪构成的一个完整的构式系统”[7]。但也有部分学者有不同声音,如周维维和胡峰都提出“还NP呢”有或褒扬或贬抑/否定/责备的功能,其中表示褒扬的例子有:

(15)还美女呢!简直就是下凡的仙女。

(16)本科生有啥了不起的,他还博士呢。②参见周维维《从认知角度谈“还NP呢”格式》,《青岛农业大学学报》(社会科学版),2010年第4期,第92,95页;胡峰《“还NP呢”句式考察》,《长春师范学院学报》,2011年第11期,第91页。

对比这两例发现,它们其实不属于同一类。如果我们将例(15)的语境补充完整,应为有人说/认为“她是美女”,而言者认为事实上“美女”不足以形容她的美,否定的是你不该这么认为,这其实属于宗守云所说的知域否定,并不能简单用褒扬来概括其用法。例(16)中“他还博士呢”与这一语境的匹配度不高,我们通过对50名母语为汉语的人士进行句子可接受度测试(从1到5可接受逐渐增高),结果发现,例(16)所得数据的中位数与平均数分别为2与2.32,其中选择1与2的百分比为62%,处于可接受度较低的范围,而若将例(16)改为“本科生有啥了不起的,他还是博士呢”,所得数据的中位数与平均数分别为4与3.58,其中选择4与5的百分比为52%,处于可接受度较高的范围。结合对5名被试对象的访谈,结果表明“还NP呢”暗含贬义的倾向,而“还是NP呢”暗含褒义的倾向。同时,我们在BCC文学类语料里搜索“还n呢”,发现8例中无一例含有褒扬的语气。

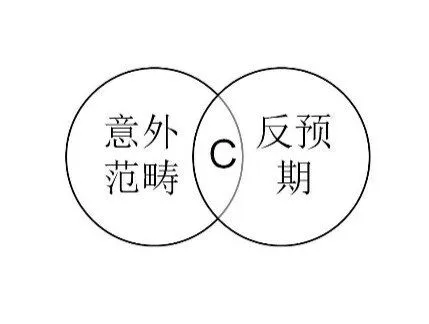

据此,我们认为,“还是NP呢”这一构式内部并不同质,当“还”表达反预期功能时,表达的多是消极语气,此时“是”可以去掉,“还是”不是词,而是词组;当“还是”作为意外范畴标记时,表达的是积极或中性的语气,此时“是”不可去掉,“还是”是一个词。意外范畴与反预期之间的关系可由图1来表示。

图1意外范畴与反预期关系

如图1所示,意外范畴与反预期存在交叉之处C,在“还是NP呢”这一构式中存在两种情况:当“还是”表意外时可以是因反预期产生的(即C),也可以是在没有预期的情况下产生的;而“还”表反预期时,由于说者了解所言对象所具有的“NP”角色性质,所以并无意外,是因违反了社会预期值而产生的反预期,因此是在除C之外的反预期范畴内。

五、“还是”作为意外范畴标记的产生来源

从有关“还是”的已有研究成果来看,“延续义”“选择义”“选取义”已得到了学界的认同。①参见彭小川、胡玲《转折句中的还是》,《汉语学习》,2009年第6期,第10页;王敏锋《“还是……吧”的人际语用功能》,《新疆大学学报》(哲学·人文社会科学版),2017年第1期,第135页。不过在一些词典中还出现了一些其他义项,如“时间久远”为《现代汉语常用词用法词典》中给出的义项之一,“出乎意料”与“次数少”是《实用对外汉语重点难点词语教学词典》给出的两个义项。在“时间久远”与“次数少”这两个义项的解释中除了描述其出现条件外,均有“强调”二字,前者为“强调时间距今久远”[8],后者为“强调次数少”[9]。联系前文分析的语料可知,所谓“时间久远”属于我们所说的“还是”强调新信息的用法,如例(5)d;而“次数少”则属于“还是”作为意外范畴标记时的用法。另外,《实用对外汉语重点难点词语教学》列举的表“出乎意料”的两个例子并不具有同质性,如“那件衣服她还是真做好了。”中“还是”可以替换为“还”,这其实是“还”表反预期的用法,而“最后他还是没和那姑娘约会”。的语境不明确,其实属于彭小川、胡玲所说的转折句中的“还是”,其仍为“延续义”虚化的结果。②参见彭小川、胡玲《转折句中的“还是”》,《汉语学习》,2009年第6期,第10页。根据已有研究与前文分析,我们将现代汉语中“还是”的义项总结为五个:延续、选择、选取、强调与意外。关于前三个义项,已有学者进行研究,如彭小川、胡玲认为“对延续义的主观性的介入以及延续义的逐渐脱落,这是选择义形成的主要动因”[10];刘晓洲认为“‘还是’是由副词‘还’和系动词‘是’跨层共现连用虚化而成的,副词‘还是’和连词‘还是’都是由‘持续’义的副词‘还’与‘是’融合发展而来”[11]。结合已有研究成果,我们可将这五个义项的语义发展脉络绘制为图2。

图2“还是”各义项发展脉络

如图2所示,对“延续义”的主观性介入形成“选择义”,当“选择”的不定性减弱,确定性加强时,则发展为“选取义”,表达经过思考比较作出的选择或提议。当需要突出“选取”的对象时,则发展出强调义,而当强调的对象在说者/听者/所有参与者的意料之外时,“还是”即为意外范畴标记。从这五个义项的发展脉络来看,意义由可表客观事实的“延续义”到表主观性态度的“意外义”,主观性与交互主观性的程度逐渐加深。

六、结 语

“还是”作为意外范畴标记时,常与表示首次发生的词语或“呢”共现,这两类句法环境在语义韵上也均易形成表达意外的意义。其中当“还是”与首次发生的词语共现时,这一结构更常出现在新闻报道或报刊语体中,且“还是”+首次发生的词语常位于句末,突出这一事件的意外性。当“还是”出现在“还是NP呢”中时,需要注意的是这并不是一个同质的构式,而是有三种情况。当“还是”作为意外范畴标记时,表达的多是积极或中性的语气;当“还”作为反预期标记时,“是”可去掉,表达的多为消极语气;当“还是”表强调新信息时,传达的多为中性语气。从语义发展脉络来看,延续义为“还是”的基本义,而选择、选取、强调、意外均在其基础上一步步虚化而来。由此反观引言中提出的问题,可见《博雅汉语》中对“还是”的释义是比较准确的,突出了其表意外的功能,但需要教师在讲解时阐明其常出现的句法环境,必要时也可阐述“还是”不同义项之间的关联,以便汉语学习者能准确运用作为意外范畴标记的“还是”。