数感障碍成因分析及应对措施

王红丽

[摘 要] 日常练习中,我们常会遇到一些感到不可思议的错误,究其原因还在于学生的“数感”较差,无法将形象的物品与抽象的数学相联系. 文章认为导致数感障碍的主要原因在于数学学科偏枯燥,学生生活经验不足,缺乏良好的学习习惯与学习方法等. 笔者认为应对数感障碍的具体措施有:激趣法,诱发学习欲望;实践法,充分体验生活;学法指导,形成良好数感.

[关键词] 数感;障碍成因;对策

数感体现的是一个学生的数学基本素养与思维水平,它就如同外语的“语感”一样,看不见,摸不着,却又真实存在. 练习中,部分学生对生活中的一些物品存在着不合理的认识,即数感障碍. 如有学生认为黑板的高是2分米、一桶食用油为5 mL等,这些令人啼笑皆非的错误让人哭笑不得,又屡屡出现. 为此,笔者从自身的教学实践出发,从数感障碍形成的主要因素和应对措施谈几点粗浅的看法.

数感障碍成因分析

新课标明确提出:“教育者应引导学生观察、操作身边具体的事物,感受具体事物中蕴含的数学意义,体会用数学知识量化具体事物的乐趣,从而建立良好的数感. [1]”但是,现实生活中不少初中学生并没有形成良好的数感,无法将具体事物用数学知识进行量化表达或分析. 笔者认为学生数感障碍形成的主要因素有以下几方面.

1. 数学学科特点导致

众所周知,数学是一门抽象的学科. 因为学科的这种特性,导致了学生难以在脑海中形成清晰的概念或恰当的表象. 尤其是初中阶段的数学出现了不少抽象的如函数、几何等知识,此时学生的认知水平还不够,而这些抽象的知识又难以在现实中找到合适的物品进行比对、分析,从而导致理论知识缺乏实际事物的支持,学生无法形成良好的数感.

2. 学生生活经验不足

新课标一再强调“数学生活化”的教育理念,这也说明了数学与生活有着密不可分的联系. 古往今来,生活经验都是学习的重要资源,生活经验与所学知识产生交互作用,能帮助学生构建良好的数感. 而初中学生社会经历较少,生活经验严重不足导致了学习的各种弊端. 尤其是在当前的社会背景下,不少家庭认为孩子的本职工作就是学习,其他生活中的一切都不让孩子参与,导致了不少学生只能学习书本知识,而无法将知识与生活经验相联系. 因知识与生活的脱离,而难以形成良好的数感.

3. 学生学习方法不当

有些学生不管是做事,还是学习都缺乏主动性,总是期望依赖家长或老师的帮助. 这部分学生不会自主地制定学习计划,不愿意花时间预习、复习或查阅资料,遇到错题也是在教师的讲解中订正了事,而不会深究错误发生的根源,更不愿意花时间进行自我评价与反思等. 没有一个良好的学习习惯,就无法获得高效的学习效率. 长此以往,对知识都难以理解,更谈不上高阶的数感培养了.

数感障碍应对措施

1. 激趣法,驱动学习欲望

兴趣能克服一切的学习障碍. 虽然数学学科具有较典型的抽象性与枯燥性等特征,但只要对这门学科充满兴趣,不论是对知识的理解,还是对数感、学力的培养都不在话下. 激发学生对数学学科产生兴趣的方法有很多,如创设各种情境、游戏活动、实验探究等都能有效地激发学生的学习兴趣,诱发学习欲,学生在寓教于乐的教学活动中逐渐形成良好的数感.

案例1 “一元一次方程”的教學.

这个知识点相对于初一的学生来说,属于比较抽象的内容. 为了让学生更好地理解一元一次方程的概念与内涵,达到辨识与灵活运用的程度. 笔者将本节课的重心放在学生思维能动性的引导上,让学生充分感知用字母符号替代数字的优势与乐趣,特创设学生感兴趣的问题情境来激发学生的学习兴趣,以培养学生的数感.

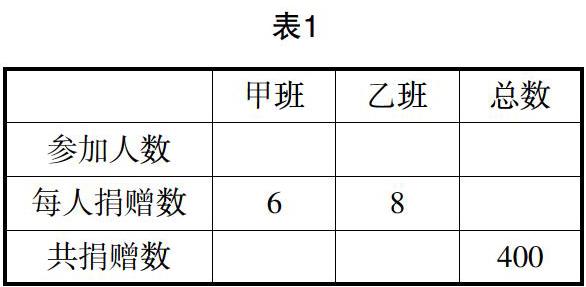

某中学组织65名志愿者为贫困地区学生捐赠书籍,甲班每人捐赠6本,乙班每人捐赠8本,一共捐赠了400本书籍,请问甲班有多少名志愿者参与了捐赠活动?

本题涉及较多的条件与数量关系,想通过列式解决问题有一定难度. 若引导学生通过合作交流的方式理清题意,弄清楚题目中的各种数量关系与等量关系,问题将变得简单. 为了激发学生的兴趣,教师可呈现以下表格(见表1)供学生填写,让学生在表格填写的过程中对数量关系产生一定的直观感觉.

由表格1,引导出一元一次方程的概念与运用. 此教学片段让学生亲历了“情境、分析、建模、应用”的过程,学生体验了发现与探索的学习乐趣,产生学习欲的同时有效地培养了学生的数感,也为学生思维能力的发展奠定了坚实的基础.

2. 实践法,充分体验生活

脱离生活实际,将眼光仅仅滞留于教材的教学必然是枯燥、呆板的. 新课标明确提出:“数学的学习要结合学生的生活经验. ”将富有生机的生活引入课堂,再将课堂知识带进生活,从真正意义上实现生活与课堂的结合,体现“得法于课堂,服务于生活”的教育理念. 这种方式能有效地开拓学生的思维能力,让学生在生活与数学的结合中形成良好的数感.

案例2 “利息和利率”的教学.

这是一个相对抽象的数学知识,依靠教师的讲解,很难让学生从根本上理解利息与利率的本质. 为此,笔者组织学生以小组为单位,做一次实践调查,调查内容包括存储、利率标准等. 鼓励有条件的学生亲自到银行进行一次储蓄、取钱的实践,充分感知本金、利率与利息之间的关系.

学生进行实践调查时,可带着如下问题进行思考.

问题:(1)什么是利率?

(2)每个银行的利率一样吗?为什么?

(3)当我们在银行存一些钱,取出来的时候为什么会比存的时候多呢?多多少?

学生带着疑问进行课后实践与调查,并以小组为单位将自己组内成员的发现进行整理、汇总. 因学生亲历了知识的形成与发展过程,有生活实践经验的支撑,课堂中学生学习的积极性很高.

用实践法感知生活,不仅能有效地激发学生学习兴趣,还能让学生从生活中找到良好的数感. 这种教学方式,能让更多的学生形成用数学的眼光看待生活的习惯,同时也能将所学知识运用于错综复杂的实际生活中,让知识为生活更好地服务.

3. 学法指导,形成良好数感

同一名教师在同一堂课内教授智力水平差不多的学生,学生所学的成效却有显著的差异. 伟人之所以伟大是因为学习习惯与学习方法得当,失败者的失败最关键的因素在于學习习惯与方法的失败[2]. 因此,良好的学习习惯与学习方法是制胜学习的法宝. 因此,教师应根据具体教学内容,引导学生养成良好的预习、笔记、质疑、猜想、反思等习惯,让学生在学法指导中养成良好的学习习惯,从而形成较好的数感.

案例3 “完全平方公式”的教学.

计算:(x+2y)2.

常见错解:(x+2y)2=x2+4xy+2y2.

正解:(x+2y)2=x2+4xy+(2y)2=x2+4xy+4y2.

漏掉系数的平方是学生常常发生的错误. 为了帮助学生突破这个障碍,笔者在教学中鼓励学生进行编顺口溜的记忆方法,让学生通过有趣的巧记,加强对这个知识点的记忆,防止解题时出现遗漏或错解的现象. 在教师的引导下,学生自主编出顺口溜:“头平方,尾平方,系数平方不可少. ”

重视记忆方法的指导,抛弃强制性的机械性记忆法是新课改背景下课堂教学的重中之重. 作为教师,应结合学生身心发展特征,想方设法诱导学生使用生动、有趣的记忆法来突破记忆障碍,这即符合初中阶段学生的认知与思维习惯,又能让学生形成良好的数感.

总之,数感培养不是一朝一夕就能完成的,它需要经历一个漫长的过程,需要师生与家长共同克服各种障碍因素,鼓励学生多参与生活实践,采用科学合理的教学方法激发学生对数学学科的兴趣. 让学生在知识的形成与发展中获得积极的情感体验,用心感受数学的魅力,从而形成良好的数感.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]克鲁捷斯基. 中小学数学能力心理学[M]. 李伯泰译. 上海:上海教育出版社,1993.