上海风貌街道步行空间的微更新设计研究

张源源 代阳

摘要:探究风貌街道步行空间现状问题的解决路径,以及微更新的方式在保护型街道空间更新中的优势,提出基于微更新理念的设计策略。通过梳理风貌街道步行空间相关概念、政府政策,实地调研发现风貌街道步行空间存在的一些亟于解决的问题,引入微更新理念并探索其在解决风貌街道步行空间实际问题的路径。梳理出微更新在解决步行空间现状问题中的优势,并总结出具有针对性的微更新设计策略。此次研究给解决风貌街道步行空间的问题提供了新的思路,为相关的设计实践提供借鉴意义。

关键词:风貌街道步行空间微更新设计策略设计研究

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文童编号:1003-0069( 2021) 08-0145-03

Abstract: Explore the solution path to the current problem of pedestrian spacein style streets, and the advantages of micro-renewal methods in the renewal ofprotected street spaces, and propose a design strategy based on the concept ofmicro-renewaI.Through sorting out the related concepts and government policiesof the pedestrian space in the style street, field investigations found some urgentproblems in the pedestrian space in the style street, introduced the concept ofmicro-renewal and explored the path to solve the actual problems of the pedestrianspace in the style street.The advantages of micro-renewal in solving the currentproblems of pedestrian space are sorted out, and targeted micro-renewal designstrategies are summarized .This research provides new ideas for solving the problemof pedestrian space in style streets, and provides reference for related designpractices.

Keywords: Style street Pedestrian space Micro-renewal Design strategyDesign research

引言

上海风貌街道是指在上海具有一定风貌特色的街道,在2007年上海颁布《关于本市风貌保护道路(街巷)规划管理的若干意见》。截止到2021年按照“意见”上海确定中心城内164条风貌街道。2021年上海发布的《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》中明确提出要注重以人为本,提升公共空间的品质,强化历史风貌保护,推动老城区的有机更新。随着城市的不断发展,风貌街道步行空间的功能已无法满足人们日益增长的需求,步行空间狭窄、公共设施缺乏等诸多问题制约着风貌街道的进一步发展。上海的城市空间格局已经基本确定,“微更新”给改善城市的功能、提升城市公共空间的品质带来了契机。本文通过实地调研的方式,对上海市风貌街道步行空间的现状及问题进行分析,以提升步行空间的品质为目标,探索风貌街道步行空间的微更新优化设计策略。

一、风貌街道步行空间构成

步行空间是指承载步行行为的物理空间载体,通常是指在步行范围内定义在建筑物边缘的所有道路空间。随着城市的不断发展,当今城市步行空间的空间范围也在逐渐扩大,其囊括了城市中的所有步行系统,比如住宅步行空间、商业步行街、交通枢纽等之间的空间。步行空间又因其不同的空间位置和特征从而具有不同的功能划分,例如入口空间、拐角空间、休憩空间、交通转运空间等,这些空间共同构成了城市街道的步行空间。

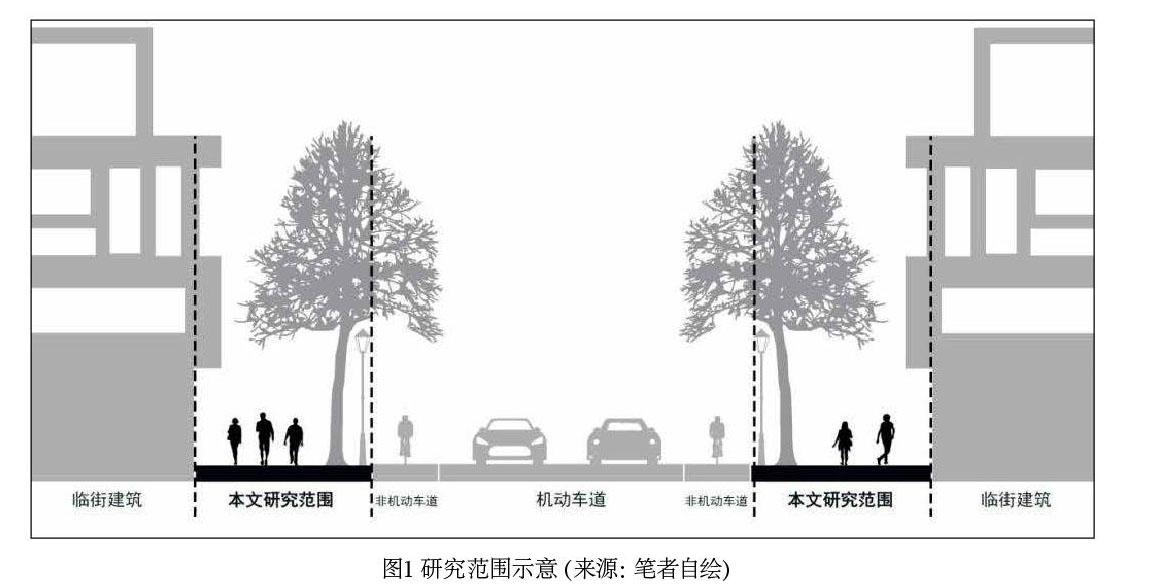

本文中的步行空间是指街道两侧的步行空间(见图1)。风貌街道步行空间与普通街道步行空间的区别:风貌街道具有一定的风格和特色,可以体现出该地区所独有的文化特色。风貌街道的相关政策主要是保护性质的,这可能导致某些风貌街道的步行空间的功能可能会落后于普通街道,由于人们对步行活动的需求变得越来越具有多样性,一些功能相对落后的风貌街道的压力日益增加。如今的街道步行空间不仅需要满足人们的出行需求,而且还成为了人们的日常生活、交流和其他公共活动的重要场所。步行空间承载人们的生活,展示城市形象,促进文化之间的交流。城市的发展以步行空间为核心,可以促进人们对绿色交通的认知与城市的可持续发展。

二、现状问题

(一)风貌连续性缺乏:上海具有开放且独特的历史以及人文环境,因此在进行风貌街道的更新活动以及保护时要注重延续城市的人文内涵。随着市场经济的不断发展,风貌街道上商业的发展迅猛和以往传统更新“大拆大建”的共同作用使风貌街道出现了风貌特色不连续的现象(图2)。通过笔者实地调研后,发现风貌街道两旁的店铺招牌争奇斗艳,并没有统一的规范,而且一些商鋪对建筑外立面进行了装饰,覆盖了原有的建筑立面的肌理,这导致了风貌街道的风貌特色被明显破坏,因此缺乏连续性。这种现象造成了风貌街道与普通街道的区别不再明显,风貌街道的文化优势得不到展现,人们不能通过风貌街道的特色被风貌街道所吸引,从而造成风貌街道的活力得不到提升。

(二)人文展示空间缺失:每一个城市都拥有属于自身的独特文化和历史特质,尤其是在上海的风貌保护区中更是汇聚了上海这座城市发展的重要历史和文化印记,是城市宝贵文化的重要载体。[1]对于城市人文的展示不应是仅仅存在于博物馆、展览馆,而应该存在着多重载体,这样才能够更加丰富城市的人文历史气息。风貌街道是向外界展示上海独特的文化魅力的渠道,而风貌街道步行空间则是人文展示的良好空间载体。通过笔者的调研发现,许多风貌街道所展现出的更多的是商业化气息,还有部分风貌街道(图3)步行空间一侧的围墙没有表现出与普通街道的区别,这让风貌街道上的人们没有感受到上海的文化特色。

(三)步行空间狭窄:随着经济的快速发展,人们生活水平的提升,城市机动车数量也在快速的增加。传统的道路规划是以机动车为主,在车流量的增多且两旁建筑必须保留的情况下,会对步行空间进行侵蚀,这种现象使风貌街道中原本适合公共活动的空间成为了停车场。近年来“共享单车”的兴起给风貌街道步行空间的尺度带来了更大的压力(图4),由于人行道狭窄,部分行道树或非机动车占据人行横道面积较大,导致人行道无法满足一些使用助步器或轮椅通行老年人、残疾人的需求,致使他们往往会选择车行道行走。这些被压缩的街道步行空间缺乏足够的逗留区域,空间品质达不到舒适宜人的要求,所以难以提供给周边居民利用街道进行社交活动的平台。[2]

(四)无障碍设施不连续:针对老年人以及一些有生理缺陷的残疾人,根据相关规定要求,应该存在无障碍设计的辅助。实际上风貌街道的无障碍设计出现缺失或缺少连续性(图5),有些道路并没有铺设盲道。此外,在一些小区的入口空间与步行空间的交叉位置虽然会设置坡道,但有一定的高差,很容易形成小陡坡,这些设计的不连续性对于一些行动不便的人们十分不利。一些无障碍设施的设计存在的问题,不仅无法方便人们的出行,可能还会存在严重的安全问题。无障碍设施的不连续不仅影响着老年人以及一些残疾人的出行,也对城市的健康发展不利,而且不能体现社会对于弱势群体的关注。

(五)休憩空间数量稀缺:步行空间一般以交通功能为主导,主要服务于人们行走的行为,但行走之余也会产生驻足停留与短暂休憩的行为,休憩属于居住行为中的重要一类。经过笔者的实地调研,在未设置休憩空间的街道中,有短暂休憩需求的行人,会发生蹲坐街边、倚靠防护栏等行为,同时还有一部分存在长时间互动交往需求的人群,多为在街道附近居住的老年人,他们会在街道中自发形成休憩点进行日常交往活动(图6)。这些现象的发生也从侧面反映出当前风貌街道的休憩空间数量比较稀缺,人们的休憩交往需求无法通过现有的环境得到满足,这对于风貌街道步行空间的健康发展是极为不利的。

三、步行空间微更新的优势

(一)提供新的解决问题的思路:上海市颁布的《关于本市风貌保护道路(街巷)规划管理的若干意见》中指出一类风貌街道不得进行任何建设、修缮、整治活动;二、三、四类风貌街道不得进行整街坊路段建设、修缮和整治活动,因此无法通过传统“大拆大建”的更新方式来解决风貌街道中存在的问题。“微更新”是通过对环境局部的调整来解决问题,它注重保护现有城市的肌理,这些理念恰好可以避免传统意义上的更新所带来的一些破坏原有街道风貌的问题,给风貌街道步行空间问题的解决带来新的思路。

(二)保护城市肌理:传统“大拆大建”的改造模式极有可能会破坏街道空间的原有历史价值,不可逆转地破坏街道原有的空间环境以及城市的肌理,并造成资源的浪费,破坏城市的结构。而微更新由于更新尺度较小,更新方式更加灵活,可以更好地适应不同的空间环境且实用性相对较强,有利于更新对象更有效地融入和改善风貌街道空间的整体环境。[3]微更新的方式能够较好地保护城市的原有肌理,特别是对于风貌街道的保护意义重大。

(三)适应城市不断发展的需求:城市是一个不断发展的动态空间,微更新的模式着眼于城市的发展趋势,能够适应城市发展不断进行更新。对于风貌街道步行空间而言,其需要顺应城市的发展实现动态更新,适应居民不断提高的生活需求,既能满足当前人们的审美需求以及生活需求,又满足未来人们的需求,来实现动态更新。微更新所倡导的渐进式更新可以与发展中的城市高度协调,通过不断发现和有效解决城市中的问题,可以有效保障城市的持续健康发展。[3]微更新的理念可以起到催化剂的作用,通过小体量的局部更新,促进街道步行空间的进一步自我完善。

(四)公众参与体现以人为本:微更新的理念是鼓励公众积极参与城市的更新实践,随着公众对当地文化和城市发展历史的关注度越来越高,他们会更加积极地参与街道步行空间的改造过程,并希望为改善周围环境做出贡献。同时,通过鼓励公众参与,设计师们可以更好地了解公众对现有步行空间的评价和需求,也能更高效地发现步行空间存在的一些问题,通过公众与设计师之间的交流可以有效地解决已经出现的问题,也会促进街道空间的相关微更新活动的开展。

四、微更新优化设计策略

(一)构建连续的街道步行空间风貌

1.改善空间连续性:风貌街道两侧的建筑风格虽然多样,但风貌街道步行空间的风貌协调统一,可以给人以视觉上的连续感,从而可以改善街道步行空间连续性。微更新通过对步行空间相邻的建筑立面进行修缮,可以动态保护和更新街道,延续街道肌理,恢复街道活力。

2.注重整体以及多样性:在微更新过程中,既要注重整体性也要注重多样性、有主有从、划分层级、空间组织突出重点配合建筑功能、形象、位置,表现步行空间,彰显风貌街道步行空间的景观特色。[4]微更新通过对于局部空间进行改造,可以实现对步行空间物质形态的整体優化,进而使步行空间的整体性得到提升。

3.实现和谐的视觉美:改善街道步行空间的整体环境,要对现有环境的形状、颜色、材料进行整体微更新。统一建筑物的临街界面(图7),实现视觉上的和谐美观,微更新后的商店招牌具有更简洁的视觉美感,与周围环境也显得更加和谐。

(二)人文展示提升街道文化内涵

1.传承城市文化:风貌街道步行空间的沿街界面不仅可以让人与建筑、空间、城市之间产生了联系,而且舒适且充满活力的沿街界面能让人们有舒适愉悦的步行体验。[5]而步行空间的功能不仅限于步行体验,风貌街道步行空间应当向人们展示城市的文化特色,这样能够彰显出城市的魅力。微更新提倡保护风貌街道步行空间形态以及历史文脉的完整,使风貌街道的文化脉络得以不断延续与发展。

2.承载城市人文展示:风貌街道作为城市人文展示的优良载体,设计师们可以通过收集风貌街道周边的建筑元素以及文化历史故事,可以通过风貌街道的历史资料以及周围居民的口述来深入挖掘风貌街道的历史与传统文化,将风貌街道特色的场所精神以及历史文脉通过微更新的形式嵌入到风貌街道步行空间,这是传承历史文脉的一种有效途径。结合具有上海文化特色的农民画、浮雕等艺术手法并将上海风貌街道的历史文化展现在步行空间的地面或墙壁界面上(图8),以及通过一些可以与人们产生互动的街道设施来完成展示人文的目的。

3.提升街道文化氛围与活力:人文展示不仅可以通过展示风貌街道的特色来聚集人气,而且可以进一步充实风貌街道的特色,将传统文化融入到人们的日常生活中,借助微更新的方式再现风貌街道独特的文化场景。微更新提倡公共参与,通过吸引周围居民参与、重唤集体记忆,可以彰显风貌街道独特且有深厚内涵的街道风貌以及人文历史,并且可以提升风貌街道的整体文化氛围与活力,吸引到更多人的关注。

(三)有限空间内提升行人的步行舒适性

1.充分利用灰色空间:结合风貌街道的实际情况,可以采取一些方式适当的拓展步行空间的宽度,可利用建筑的后退空间、或者部分建筑之间的空隙空间以及街道转角空间。[6]通过原有建筑退界来解决步行空间狭窄(图9),原来的墙体后退,新的空间将街道上的人与车分隔开来,人行道之间的绿化带在划分环境方面起到了很好的作用,也给行人提供一个更舒适的步行环境。

2.合理规划空间功能:对于步行空间会被临街商户占用的情况,应在保护行人通行的前提下,规范临街商户借用人行道,例如风貌街道步行空间商铺门的开合方式应采用向内开或推拉的形式。当行人交通与非机动车停车需求发生冲突时,应优先考慮行人通行需求,非机动车停放区域应当设置明显的标志和停放架,采用倾斜停车、立体停车等密集停车方式,满足非机动车的停车需求。利用花坛、栏杆、道路桩等设施将空间中的行人通道区域隔离开来,扶手、路桩等设施应按人性化尺度设置,色彩醒目。微更新提倡风貌街道整体空间结构保持稳定,通过保留原有风貌街道内合理的空间,更新不合理的空间,逐步实施阶段性更新,不仅可以满足城市的发展的需求,也使得风貌街道在城市不断更新的过程中不断进步,促进风貌街道的可持续发展。

(四)最大化完善无障碍步行环境

1.提供整体性的无障碍设施:风貌街道的公共设施最常使用者便是周围小区的居民,所以针对设施的微更新应当更加关注周围居民的日常生活习惯以及行为方式,而且不仅要关注功能、空间活力、历史传承、还需要公众的参与,这样才能够实现街道的不断发展。[7]

无障碍设施作为公共设施的重要组成部分,改善无障碍设施的目的是形成一个完整、连续的无障碍步行环境。完善的无障碍设施可以为人们提供高质量的步行体验,为行人提供连续、便捷的步行空间,减少环境原因对人们出行的影响。微更新通过较小规模的环境更新改造,对现有空间环境的一些不足之处进行实质性的改变,不仅使其可以满足人们的功能需求,也可以解决原本规划上的不足之处。

2.符合规范并体现社会关怀:风貌街道步行空间无障碍设施的微更新过程中,应在地面有高低差的区域设置缓坡,充分考虑到盲人和其他视力受损者的使用,建立一条连续、无障碍的盲道,盲道不仅要符合相关设计规范和标准,还要有醒目的颜色(图10)以区别于其他人行道。在静安区防汛墙设计师设计的铭牌上传递了沿江老建筑的故事,而且用汉字和盲文展现描绘苏州河的诗句(图II),不仅给普通民众提供了解苏州河的机会,也帮助视障人群了解苏州河的历史,体现了社会对于弱势群体的关注,让他们感受到来自社会温暖和关怀。

(五)增设必要的步行休憩空间

1.组合设施功能:在风貌街道宽度允许的一些地方,根据实际需要为行人提供一系列的休憩设施,为人们倚靠以及坐的行为提供支持,休憩空间的数量和质量是增强街道活力的重要因素。部分风貌街道由于空间尺度限制,无法通过安装传统的公共座位解决行人们休憩需求的问题,因此可以通过将围墙或商店橱窗与休憩座椅进行功能的组合,或将景观与休憩设施进行结合,不仅满足人们的休憩需求,也美化了风貌街道的自然景观。微更新提倡节约资源,这样功能组合的更新方式,不但解决了现存问题,也减少了资源的浪费。

2.提供安全的休憩空间:休憩座椅应避免带有尖角或者边缘较为锋利的结构,通过进行打磨或者进行圆角处理使产生不必要伤害的可能性降到最低。[8]休憩空间的微更新(图12),微更新通过修复局部空间或改善空间的功能来解决休憩空间稀少的问题,用小而精准的方式解决了问题并延续街道整体空间的原有形态。通过利用街边的灰色空间或入口空间,更新成一个提供休憩的空间足以满足行人与周围居民的生活需求,设计师在新增休憩空间的配色上考虑到与周围环境相互融合,增添的照明系统也为夜晚的行人提供了更为安全、舒适的休憩环境。

结语

如今的上海已经从对大规模的城市更新转向那些更为日常的小区、街道、建筑更新上,风貌街道是城市的重要组成部分,关于风貌街道更新相关的研究与实践会越来越多。上海风貌街道不仅向外界展示本地的文化特色,而且与人们的日常生活息息相关,因此它需要与城市的不断发展以及人们日益提高的生活需求相互适应。改善风貌街道步行空间的环境,不仅可以为人们提供更优质的步行体验也会对城市的发展有积极地促进作用。引入微更新的理念可以更好地对风貌街道进行保护和更新,并对现有步行空间中的问题进行针对性解决,根据解决路径总结出相关的设计策略,为上海风貌街道步行空间的相关微更新实践提供借鉴意义。

基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目(20YJC760012)。

参考文献

[1]代阳,张源源基于微更新的风貌保护区街道家具设计研究[J].包装工程,2021,42( lO):274-278

[2]张子慧,公伟开放社区视角下的社区街道空间步行体验提升策略[J].设计2020,33( 21):l47-149

[3]郑皓文,基于话力评价的街道空间微更新策略研究[D].武汉大学,2019

[4]林墨飞,徐子瑶高校既有校园环境微更新研究[J].设计,2020,33(04):107-109

[5]郭嵘,李元,黄梦石哈尔滨l5分钟社区生活圈划定及步行网络优化策略[J].规划师,2019,35(04):18-24

[6]鲁斐栋,谭少华城市住区适宜步行的物质空间形态要素研究——基于重庆市南岸区l6个住区的实证[J].规划师,2019,35 (07):69-76

[7]章丹音,李慧希,熊承霞城市社区微更新语境中的公共设施设计研究[J].包装工程,2020,41(22):320-325

[8]冼宁,方虹博城市滨水步行空间人性化设计研究——以沈阳市浑河滨水步行空可为例[J].设计.2018 (10):143-145