油茶籽湿渣发酵制备蛋白饲料的菌种选择

苏 玲

(河北绿茵生化科技有限公司,河北石家庄 050000)

油茶是一种山茶科植物,主要分布在长江下游以南地区(张晖等,2020;任泽文等,2019),对油茶育种及栽培技术研究历史悠久。油茶是一种重要的油料作物,其主要成分包括不饱和脂肪酸、维生素、生育酚、油酸、亚油酸及黄酮等,具有重要的经济价值和营养价值。目前,我国油料种植面积已达到436.7万hm2,年产油茶量为67万t,按照传统工艺提油后茶籽饼约为80万t(邓桂兰,2016)。油茶籽饼为茶油提纯后的副产品,主要包含15%蛋白质,10%~15%皂素和30%~35%糖类物质等;油茶籽粕也是提纯茶油的副产品,其含有25%蛋白质,20%多糖类物质。油茶籽饼粕具有较高的营养价值,同时其蛋白含量较高,可用作为植物蛋白饲料的重要来源(陈晓等,2015)。蛋白饲料是指饲料中蛋白质含量大于20%,粗纤维低于20%的一类饲料。蛋白饲料的粗蛋白质含量越高,其市场经济价值越高。菌体蛋白饲料是以工业中废水及农业加工下脚料等物质为原料,经过细菌和藻类等微生物发酵而获得的菌体蛋白(黄浦等,2015)。菌体蛋白饲料的优势是其蛋白含量高,营养丰富;菌体繁殖速度快,获得菌体蛋白饲料周期短;菌体蛋白饲料的原料丰富,生产过程稳定(黄浦等,2015;卫洋洋等,2012)。

油茶籽湿渣是水酶解法提纯茶油的副产品,经检测其水分含量为73%,蛋白质为10%~14%,粗纤维为16%,皂素含量为1%~3%,油茶籽湿渣的水分含量较高,不及时处理极易发霉,影响其质量和环境,不利于直接作为蛋白原料。因而,适当处理油茶籽湿渣,降低其纤维素含量,提高菌体蛋白的含量,同时增加饲料适口性。本研究是以油茶籽湿渣为原料,选择最佳的霉菌和酵母菌,将其接种到最佳的固体发酵培养基中进行发酵,便于降低其纤维素含量,提高饲料的蛋白质含量,改变其适口性,生产出优质的蛋白饲料。

1 材料与方法

1.1 材料葡萄酵母(Grape cerevisiae)、木糖酵 母(Xylose cerevisiae)、杨 梅 酵 母(Bayberry cerevisiae)、啤酒酵母(Beer cerevisiae)、黑曲霉(Aspergillus niger)、青 霉(Penicillium glaucum(Pe 40)、毛 霉(Mucor mucedo(M06)、根 霉(Rhizopus oryzae)。该试验微生物由企业单位实验室提供。

1.1.1 油茶原料与培养基

油茶籽湿渣由企业单位提供。

斜面培养基:马铃薯葡萄糖琼脂固体培养基。

液体培养基:马铃薯葡萄糖琼脂液体培养基。

初选培养基:油茶籽湿渣与水分之比为1∶1,琼脂粉含量为2%,pH为8~9,放入高温灭菌锅121℃进行灭菌,灭菌结束后冷却到55℃倒入灭菌培养皿中,将其冷却凝固。

固态发酵培养基:培养基中油茶籽湿渣与麸皮的含量分别为10%和70%,水含量为55%,pH为8~9,放入高温灭菌锅121℃灭菌,灭菌结束后冷却到55℃,再倒入灭菌培养皿中,待其冷却凝固。

1.1.2 主要设备 立体压力蒸汽灭菌锅、台式空气恒温摇床、水平摇床、数显鼓风干燥箱、恒温摇床、震荡培养箱、电子天平、酶标仪、恒温水浴锅、霉菌培养箱、立式超低温保温箱、电冰箱、分析试验用纯水机、电磁炉、超净工作台、光学显微镜、涡旋机、玻璃皿、若干烧杯、量筒、玻璃棒、棉花与纱布、石棉网。

1.1.3 主要试剂与材料 琼脂粉,淀粉,葡萄糖,氢 氧 化 钠(5%,2 mol/L),盐 酸(5%,2 mol/L),硝 酸 钾,NaCl,K2HPO4·3H2O,MgSO4·7H2O,FeSO4·7H2O,PH试纸,对硝基苯酚,乙酸钠,乙酸,甲醛,乙酰丙酮,硫酸铵。

1.2 试验方法

1.2.1 培养基制备方法 固体培养基制备方法:首先,将200 g土豆切成碎末,对其加热至沸腾,使用滤布过滤,将滤液放入烧杯中,向烧杯内加入1 L水、再放入23 g葡萄糖、19 g琼脂粉;使用电磁炉对烧杯内液体培养基进行加热,并用玻璃棒不断搅拌,待其琼脂全部溶解,放入立体压力灭菌锅加热灭菌(121℃,30 min),将其液体培养基倒入玻璃皿中,放入超级洁净工作台中冷却,以备用。

1.2.2 菌类培养方法 酵母菌扩大培养方法:先将酵母细菌接种到合适斜面培养基中,放入合适环境培养,使其处于活化状态,再将其部分活化细菌培养后,将其接种到合适的液体培养基中进行扩大培养,放入恒温摇床(200 r/min),28℃培养24 h后将液体酵母菌稀释为不同浓度梯度,将其接种于不同标记斜面培养基中,放入细菌培养箱(28℃)中培养,24 h后对其细菌平板镜检计数,最终计算出细菌密度为2.5×107~3.1× 107cfu/mL。

霉菌扩大培养方法:先将霉菌接种到合适斜面培养基中,放入合适的环境中培养,使其处于活化状态,再将部分活化细菌培养后,将其接种到合适的液体培养基中进行扩大培养,放入恒温摇床(200 r/min)中28℃培养8 h,然后将液体霉菌稀释为不同浓度梯度,将其接种于不同标记斜面培养基中,放入细菌培养箱(28℃)中培养24 h后,并对其细菌平板进行镜检计数,最终计算出细菌密度为3.5×107~4.2×107cfu/mL.

1.2.3 不同菌种初选试验 将不同类型的酵母菌和霉菌进行接种活化,使用点值法接种在初选培养基中,每种菌种组合做4个重复。酵母菌类培养基中点4个点,霉菌培养皿中点2个点。放入恒温培养箱中(28℃)培养,间隔14 h进行观察霉菌与酵母菌培养情况。本研究是以菌种的生长状况和生长密度为观察指标,选取在油茶籽湿渣培养基中生长最好的菌种。

1.2.4 粗蛋白质的测定方法 油茶籽湿渣经酵母菌或霉菌发酵的粗蛋白质含量测定方法参考GB/T5009.5-2010记录中分光光度法。

1.2.5 不同菌种复选试验 对初次选取的菌种进行分类后,将其分别接种在相应标记的固体发酵培养基中,将其分别放入霉菌和酵母菌恒温培养箱中(28℃)进行大量培养,培养6 d后对其培养基进行高温(85℃)烘干,测定其粗蛋白质的含量,选取粗蛋白质含量最高的酵母菌和霉菌。

1.2.6 混合菌种选取试验 对初选和复选的不同类型酵母菌和霉菌按照比例1∶1组合(2个菌种组合和3个菌种组合),将其不同组合酵母菌和霉菌按照12%菌体量接种到对应的固体发酵培养基中,分别放入霉菌和酵母菌恒温培养箱中(28℃)大量培养2 d,进行混合菌种发酵试验,对其培养基使用高温(85℃)烘干,测定不同混合菌种组中粗蛋白质含量,选取不同混合菌种组中发酵产物粗蛋白质含量最高的作为最佳混合菌种组。

1.2.7 混合菌种接种比例和培养周期 将混合菌种选取试验中的最佳霉菌和酵母菌组合按不同体积霉菌和酵母菌比例进行组合,霉菌:酵母菌=1:5(0.2)、2:5(0.4)、3:5(0.6)、4:5(0.8)、1:1(1),将不同组合酵母菌和霉菌按照12%菌体量接种到对应的固体发酵培养基中,放入不同类型恒温培养箱中(28℃)培养,培养时间设置为2、4、6、8、10d,进行混合菌种发酵试验,对其培养基使用高温(85℃)烘干,测定其粗蛋白质含量,以便确定发酵的不同霉菌和酵母菌的比例和培养时间。

1.2.8 数据统计与分析 本试验结果用“平均值±标准误”表示。菌种初选试验和复选试验均采用“+”和“-”号表示。

2 试验结果与分析

2.1 不同菌种初选试验结果将8种不同类型的酵母菌和霉菌按照试验培养方法进行培养,将其接种到初选培养基中,使用点培养方法,每组3个重复,统计不同类型菌种在油茶籽湿渣培养基的生长状况,以便于分析得出最佳单个发酵菌种,其统计结果如表1所示。

表1 不同菌种初选结果

由表1可知,不同类型菌种在以油茶籽湿渣为底物的培养基上呈现不同的生长状况,木糖酵母、啤酒酵母、根霉菌在此培养基中基本不生长,其余菌种均能在此培养基上生长,且生长情况较好。其主要原因是不同类型的菌种对营养物质的吸收和运用情况不同,也可能是油茶籽湿渣的其他营养物质对木糖酵母、啤酒酵母、根霉菌的生长存在抑制作用,才会导致3种菌类不能正常生长,而其他类型菌种能较好适应其培养基的营养物质和外部条件。

2.2 不同菌种复选试验结果将初次选取的5种类型菌株:葡萄糖酵母、杨梅酵母、黑曲霉、青霉和毛霉,将其接种到固体发酵培养基中进行发酵培养,其粗蛋白质测定值如图1所示。

图1 不同菌种发酵实验结果

由图1可知,不同菌种经过发酵后其培养基中的粗蛋白质含量高低顺序为:黑曲霉>青霉>杨梅酵母>毛霉>葡萄糖酵母>对照组。这些结果说明经黑曲霉发酵后,该培养基发酵产物粗蛋白质含量最高。

2.3 混合菌种选取试验结果将复选试验中的优势菌种按不同组合进行混合菌种发酵试验,将其不同类型的酵母菌和霉菌组合划分为组1:杨梅酵母菌+黑曲霉,组2:杨梅酵母菌+青霉,组3:杨梅酵母菌+毛霉,组4:杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉,组5:杨梅酵母菌+黑曲霉+毛霉,组6:杨梅酵母菌+青霉+毛霉,其粗蛋白质含量结果如下图2所示。

由图2可知,酵母和霉菌混合菌种组合发酵产物的粗蛋白质含量高于单菌种的发酵产物,本试验结果与前人研究的酵母和霉菌混合能提高饲料中蛋白含量的结果类似。将3种不同类型菌种进行混合发酵试验,该培养基产物中粗蛋白质的含量最高,而组5培养基发酵产物的粗蛋白质含量低于组4培养基发酵产物的粗蛋白质含量,组3培养基发酵产物的粗蛋白质含量最低。其中组4培养基发酵产物的粗蛋白质含量最高,因而将杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉组合确定为最佳的混合菌种。

图2 不同混合菌种发酵实验结果

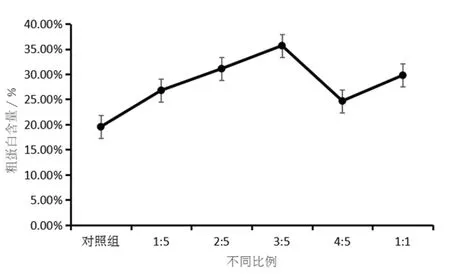

2.4 混合菌种接种比例确定将混合菌种中最佳的组合按照不同体积比例接种到固体培养基中进行发酵培养,并测定其发酵产物的粗蛋白质含量,结果如图3所示。由图3可知,当混合菌种接种比例为3∶5时,该培养基中发酵产物的粗蛋白质含量最高,为35.67%;当混合菌种接种比例为4∶5时,其发酵产物的粗蛋白质含量下降;当混合菌种的比例为1∶1时,该发酵产物的粗蛋白质含量适当提高。当培养混合菌种时,酵母菌中利用原料中的营养物质合成一定量的蛋白质,霉菌可以分泌适量纤维素酶,该酶能将原料中的纤维素分解为单糖原类,为酵母的生长提供足够的营养物质,因而,混合菌种的合适接种比例将会使得菌体蛋白含量增加。本试验的混合菌种发酵接种比例为3∶5。

图3 不同接种比例和蛋白含量关系

2.5 混合菌种培养周期确定将最佳混合菌种组合放入恒温培养箱中,将其固体进行发酵培养,参考不同培养时间进行发酵,测定培养基中发酵产物的粗蛋白质含量,如图4所示。

由图4可知,最佳混合菌种组合培养基中粗蛋白质含量随培养时间的增加而增加;培养到6~8 d时,该培养基粗蛋白质含量增幅较为缓慢。在8 d后,其培养基粗蛋白质含量开始下降。真菌生长发育培养周期为生长期、对数生长期、稳定期和衰亡期;培养基中粗蛋白质下降的主要原因是当真菌生长状况达到稳定状态并走向衰亡期时,该时期真菌的发酵能力逐渐降低,其蛋白质含量也会降低。随着培养时间的延长,培养基内会长满其他杂质,闻起来有较大霉味。因此,本试验的混合菌种培育周期为8 d。

图4 混合菌种培养周期与蛋白质含量的关系

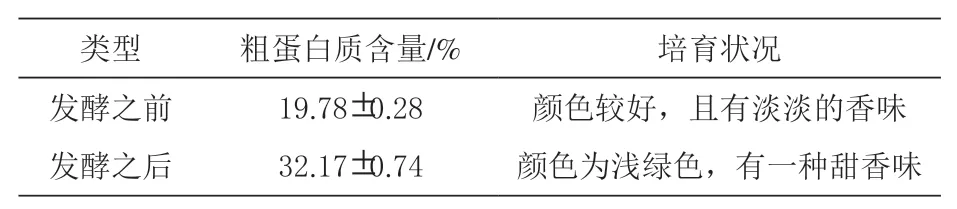

2.6 油茶籽湿渣的发酵粗蛋白质含量对比分析由表2可知,经过杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉发酵油茶籽湿渣后,其产物的粗蛋白质含量明显高于发酵前的粗蛋白质含量,为32.17%,产物有一种甜香味。该试验结果与前人的研究结果类似,邓佳兰(2008)等以油茶籽湿渣为原料,对其进行酵母和霉菌发酵培养后获得丰富的菌体蛋白。这些试验结果说明油茶籽湿渣经过相应的霉菌和酵母菌发酵培养后,为菌体饲料提供了丰富的蛋白原料。

表2 油茶籽湿渣的发酵粗蛋白质含量对比

3 结论与分析

油茶籽湿渣是一种重要的菌体蛋白来源。本试验对不同类型菌种进行发酵试验比选,其结果表明,霉菌发酵效率高于酵母菌,其发酵结果较好;混合菌种的发酵效率高于其单一菌种,其发酵结果较好。培养基中杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉体积比为1∶2∶5,即为接种比例(3∶5),经过杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉发酵培养基油茶籽湿渣后,培养基中粗蛋白质含量为35.67%,显著高于单一菌种发酵产物的粗蛋白质含量(23.45%)。

菌种最佳组合的选取是发酵试验最关键的一步,良好的菌种决定了菌种蛋白的质量。本研究中酵母菌和霉菌的主要优势为(1)能有效利用培养基中的碳源和氮源等;(2)繁殖周期短,生长速度快;(3)没有毒害物质;(4)生产规程操作方便、稳定。在本研究中,对油茶籽湿渣使用酵母菌和霉菌进行混合发酵,其原因为霉菌能分解油茶籽湿渣的纤维素和淀粉类物质,将其转化为碳源,为酵母生长活动提供足够的营养物质,适量提高其菌体蛋白产量(刘晓梅,2004;Shojaosadat等,1999)。微生物在发生代谢活动时,相互之间还会进行协调作用,为培养基中发酵产物提供足够的能量和物质。

当微生物发酵生产菌体饲料时,决定菌体蛋白质量的是菌种种类,影响微生物生长的外部因素为生长环境;影响微生物生长的条件为接种比例和培养周期。本研究对其混合菌种的最佳组合接种比例和接种培育周期进行对比分析,选定杨梅酵母菌+黑曲霉+青霉的组合为最佳发酵搭配,确定其最佳接种比例为3∶5;培育周期为8 d。这些结果也说明最适宜的接种比例和培育周期是提高实验发酵产物粗蛋白质含量的关键因素。

本研究以油茶籽湿渣为原料,添加15%麸皮和适量的水作为培养基,采用经试验选取的最佳混合菌种组合进行发酵,以制备饲料蛋白,其发酵产物的粗蛋白质含量从19.78%提高到32.17%,同时提高其饲料适口性,为菌体蛋白饲料提供足够的蛋白来源,有利于开发更优质的菌体蛋白饲料。