楚汉考古资料所见贵族衣袖特征观察

王树金

一、楚汉时期衣袖类型分析

楚汉时期,在本文中主要是指战国至西汉初期。近年来大量战国楚墓、汉代墓葬考古发掘成果丰硕,墓中不仅出土了珍贵的成件服装、纺织面料实物,还发现了大量木俑、陶俑、铜俑、玉人俑等各类人物雕塑,以及漆画、帛画、壁画、画像砖、画像石等载体中保存下来的人物图像,都形象地展现了当时人们的服装式样,这些都是我们研究楚汉时期不同人物身份服装的直接物证。

楚汉时期服装出土实物基本都是贵族墓中的服装,然而完整的成衣主要是湖北马山一号楚墓和湖南长沙马王堆汉墓,其他资料需要从俑类、绘画类人物服装中寻找、辨识。从成衣的服装款式上看基本属于深衣形制,区别不大。因此,本文另辟蹊径,试从袖口形制、长短宽窄等特征入手,综合考古资料中所见人物服装资料,进行梳理、对比楚汉时期贵族服装的传承与变化。

服装从周代就有礼制规定,延续至两汉时期几无变化,文献资料中也多有记述。如《礼记·玉藻》中记载:“朝玄端,夕深衣。深衣三祛,缝齐倍要,衽当旁,袂可以回肘,长中继揜尺,袷二寸,袪尺二寸,缘广寸半。”《礼记·深衣》中记载:“古者深衣,盖有制度,以应规矩绳权衡。短毋见肤,长毋被土。续衽钩边,要缝半下。袼之高下,可以运肘。袂之长短,反诎之及肘。带,下毋厌髀,上毋厌胁,当无骨者。制十有二幅,以应十有二月。袂圜以应规,曲袷如矩以应方,负绳及踝以应直,下齐如权衡以应平。”一般来说,深衣的形制大致是上衣用布二幅,共二尺二寸;两袖(即“袂”)各用布二幅,共用布四幅。袖口(即“袪”)一尺二寸,袖肩用布二尺二寸。《后汉书·舆服志》中记载:“行大射礼于辟雍,公卿诸侯大夫行礼者,冠委貌,衣玄端素裳。郑众《周礼》传曰:‘衣有襦裳者为端。’”郑玄曰:“谓之端,取其正也。正者,士之衣。袂皆二尺二寸而属幅,是广袤等也。其袪尺二寸。大夫以上侈之。侈之者,盖半而益一焉。半而益一,则其袂三尺三寸,袪尺八寸。”

根据文献记载我们可以得知,“二尺二寸”宽的衣袖属于当时正常的衣袖尺寸形制,这类衣袖袖口如果同宽的话,可称之为“直袖”;如果袖口束口,宽“尺二寸”左右,为袖筒宽度的一半左右,这类衣袖型式可称之为“垂胡袖”。地位在大夫以上的包括君王、诸侯、公卿在内较为尊贵的贵族们,其袖筒可以再加宽到1.5倍,即袖筒宽“三尺三寸”,不束袖口,则属于“广袖”式样,这种衣袖制作至少需要一幅半的布料;当袖口束起时宽“尺八寸”,袖筒与袖口宽度二者的比例关系不变,这种衣袖式样如同“琵琶袖”。

根据多位学者考证,战国时期一尺约合今23厘米,西汉一尺约合今23.1厘米,东汉一尺约合今23.5厘米。①也有把战国、西汉、王莽时期一尺约定为23厘米,东汉一尺约定为23.4厘米等,②相差都不大,基本沿袭了战国时期的度制。《礼记》《后汉书》郑玄注中所讲是礼服的衣袖尺寸,很清楚地可以知道“袂”指衣袖,“袪”即袖口;衣袖宽可达“二尺二寸”,约为今50.6厘米,“属幅”即为一幅布帛的宽度。从马王堆一号汉墓中出土的单幅织物来看,西汉时幅宽约50厘米左右,属于正常幅宽尺寸;袖口宽为“尺二寸”,约为今27.6厘米,袖口宽:衣袖宽≈0.55,这在当时属于正常的衣袖规格;身份地位高的还可以加长加肥,衣袖宽达“三尺三寸”,约为今75.9厘米,袖口宽“尺八寸”,约为今41.4厘米,同样袖口宽:衣袖宽≈0.55。于是我们发现,无论直袖亦或广袖,袖口与袖筒宽度一致,自然是1:1的关系;如若束口,二者宽度之比则基本保持0.55:1的关系。

这种衣袖的比例关系,为我们提供了一个非常有意义的参照系数。根据这个比例关系,我们再去考察人物俑服装、绘画类人物服装的衣袖特征、人物身份等,就基本可以断定是否和其身份匹配,或者判定他们的衣袖特征与时人所穿服装衣袖特征之间的关系,就相对显得容易。因此,本文在论述贵族服装衣袖前,先把时人生活中所穿衣袖形制类型进行一下基本交代,并结合考古出土服装、文献记载中衣袖的形制、尺寸相互参照,分成以下六种类型(图1),进行如下相关界定:

一是窄袖,相对直袖而言,对于袖筒通体裁剪比较瘦小贴身的衣袖,这种衣袖一般不会再刻意缩小袖口,即不存在束口现象。

二是短袖,袖筒长度不及腕部,更短者或仅过肩部,袖筒肥、窄现象都有。

三是直袖,属于当时正常规格尺寸的衣袖,袖部不作加肥加大或改短变瘦处理。

四是垂胡袖,在直袖的基础上,仅对袖口尺寸作明显收束处理的衣袖。

五是广袖,相对直袖而言,对于整个袖筒尺寸作加肥加大处理的衣袖。

六是琵琶袖,在广袖的基础上,仅对袖口尺寸作明显收束处理的衣袖。

二、战国贵族墓出土衣袖资料特征分析

关于早期商、西周时期服装资料较少,研究其袖口与人物身份、性别、地域的特征与演变关系,目前阶段不一定能说清楚,尚可就其大概作一简述。从商代墓葬中出土的玉、石、陶、铜人服装来看,无论奴隶还是贵族,衣袖多以瘦小为主,贵族中外衣衣袖稍肥大者较少见。从河南安阳小屯村殷墟三五八号窟穴出土的商代后期男女奴隶像来看,衣袖都偏瘦小。妇好墓出土的商代后期抚膝跽坐玉人,衣袖也瘦小。③周代玉人、人形陶范中所见人物服装,无论身份贵贱,衣袖也多偏瘦小、束口,舞女则衣袖袖口较宽大。自汉代以来论及商周贵族服装,大多学者依据显现资料加以推想或绘刻,都不是严谨的研究资料,具体情况可待以后考古资料丰富后再加研究。

春秋战国时期,诸侯各国的贵族、官员们多宽衣博带,史料中多有记载,如《晏子春秋·杂下九》中记载晏子曰:“齐之临淄三百闾,张袂成阴。”目前所见出土资料主要有两处:一是江西靖安李洲坳春秋晚期墓葬,出土了300余件纺织品,品种有麻质方孔纱、丝质绢、条形几何纹锦、狩猎纹锦绦、绞编组带等,部分纺织品可以辨别出华丽的鸡心领右衽对襟衣,上饰山字型或弓箭、奔跑的动物等图案,两袖长至腕部,云雷纹袖口以及圆角下摆。其次为江陵马山一号楚墓出土服装实物,包括八件绵袍、三件单衣,大多数保存完好。根据发掘报告统计数据来看(表1)④,小敛时直接穿在遗体上的衣服编号为N19~N23,袖筒宽与袖口宽尺寸,符合从外到内由大到小的情况;编号N1~N16属于包裹衣物,尺寸基本较小敛服装宽松。除了䋺衣之外,这些服装均为交领右衽直裾丝绵袍,属于敛服类。敛服,就是专门为逝者举行大小敛时穿、盖在身上或陪葬的衣服的统称。

表1:马山一号楚墓出土12件完整衣袍衣袖尺寸统计表(单位:厘米)

根据出土实物与统计数据可以看出衣袖形制可分为四种:

第一种为窄袖式两件(编号N1、N22),如素纱绵袍(编号N1,图2),后领向下凹,两袖斜向外收杀,袖筒宽35厘米,袖口宽21厘米,整个袖子下部呈弧形,袖筒最宽处在腋下,逐渐向袖口部位收缩,形成小袖口,外加藕色绢质袖缘,腋下肥大有助于胳膊活动方便,小袖口便于贴身,可作内衣或中衣穿,在外面加套外衣比较方便。由于袖展长达2.16米,这类贴身穿衣服的袖口很容易露出在外,这种袖型服装一直延续到两汉时期,所以我们在楚汉时期的很多画像人物衣袖中可以看到这种情形。如信阳长台关楚墓M1出土的两件彩绘木俑(图3)、M2出土的两件彩绘木俑⑤,山东临沂金雀山战国晚期至西汉早期M31出土的一件彩绘陶女俑⑥,以及河南洛阳烧沟卜千秋墓壁画女娲图,都是这种交领右衽长袖外露束袖口的中衣长袍。另一件贴身穿的明衣舞凤飞龙纹绣土黄绢面绵袍(编号N22),袖筒宽35厘米,袖口宽20厘米,形制与此类似,也是小袖口。这两件袖口约为战国0.9尺,袖筒约为战国1.5尺,二者比例接近0.6:1,这种窄袖衣服一般贴身穿。故而与前文所讲的中衣、单衣比例并不甚相符。N14),两袖平直展开,袖口与袖筒一样宽大,衣袖宽都未达到“二尺二寸”(50.6厘米)。如凤鸟花卉纹绣黄绢面绵袍(编号N10,图4),袖筒、袖口均为45厘米,袖筒稍短,袖展1.58米;对凤对龙纹绣浅黄绢面绵袍(编号N14),袖筒、袖口均为47厘米,袖展1.82米,袖筒稍长,袖缘外加条纹锦。这两件绵袍均可以轻松穿在前文第一种类型的窄袖式长袍外面,露出里面的衣袖。此墓中出土的另一件小䋺衣,袖型基本相似,只是属于对襟款式冥单衣,有特殊丧葬用意,不能被视作生服、敛服范畴。䋺,即“”,同异体字“縬”。縬,《康熙字典》注:“《正韻》子六切,音蹙,缩也。又縬,纹也。《类篇》一曰缯文。”即缩小,或丝织品的彩色纹样之意。䋺衣,推测应为缩小版的带有彩色纹饰的具有某种丧葬象征意义的衣服。也有学者将其释作“绣”的。⑦

图2:素纱绵袍,编号N1

图3:彩绘木俑

图4:凤鸟花卉纹绣黄绢面绵袍

第三种为垂胡袖式样,有四件,包括深黄绢面绵袍(编号N8)、一凤一龙纹绣紫红绢单衣(编号N13,图5)、小菱纹锦面绵袍(编号N16)、大菱纹锦绵袍(编号N19),这四件衣服,衣袖袖展长达1.715~3.45米,多数属于外穿的袍服或单衣。

图5:一凤一龙纹绣紫红绢单衣

第四种为琵琶袖式样,两件,其中龙凤虎纹绣罗单衣(编号N9),袖宽50.5厘米,袖口宽33厘米,而包裹的小菱纹锦面绵袍(编号N15,图6)衣服袖筒宽达64.5,袖口宽42厘米,接近或超过“二尺二寸”(50.6厘米)标准,又都束袖口,因此属于肥大的琵琶袖类型。

图6:小菱纹锦面绵袍

关于楚国贵族服装款式与衣袖形制,除了马山一号楚墓出土了少量珍贵的实物之外,我们还可以从其他考古资料中寻到端倪。例如在一些漆画作品中,也有贵族身份的人物。荆门包山二号墓

第二种为直袖式两件(编号N10、人物车马出行图漆奁(图7)中,驭手、侍立道路两旁的侍女、迎宾的男子,均外穿深衣长袍,袖子宽肥下垂,广袖博带。长沙楚墓出土的彩绘漆卮图案,室内端坐的一男二女均为贵族身份,旁边有侍立的女婢一名,室外有跳舞的四名女子,男女贵族所穿服装均为交领、衣袖肥大的深衣,内部衣袖露出较小的袖口。湖北沙洋塌冢战国中晚期楚墓一号墓出土的一件楚国贵族老妇人形象的漆俑,高度为真人四分之一,老妇人外着黑色交领右衽琵琶袖袍,袖口宽度约为袖筒宽的一半左右。其内穿红色衣袖束口的中衣⑧,俨然一幅富贵气派。其领襟袖口均为条纹锦制作,与马山一号楚墓出土的对龙对凤纹绣浅黄绢面绵袍(编号N14)、小菱纹锦面绵袍(编号N16)极其类似,两个墓主人都是士一级的中老年女性贵族,可见当时的审美标准与服装制作裁剪工艺大致相同,二者相比,唯有衣袖形制不同。从长沙子弹库一号楚墓出土的《人物御龙》帛画、长沙陈家大山楚墓中出土的《人物龙凤》帛画人物来看,男女贵族的衣着、衣袖特征也是非常明显,分别属于交领右衽广袖袍、垂胡袖袍。其垂胡袖袖口宽度约为袖筒宽的一半左右。

图7:人物车马出行图漆奁图

当时贵族举行特殊活动时,也可以身穿窄袖服。例如荆州博物馆藏天星观二号墓出土的彩绘猪形漆酒具盒上的狩猎图,以及河南信阳长台关一号墓漆瑟残片中的狩猎图、长沙颜家岭35号楚墓狩猎纹漆樽,均可以看出狩猎者均穿着窄袖短衣进行狩猎活动,上衣为长不过膝的短服,而驭手上衣则属过膝广袖长袍。我们从狩猎者身份来看,多是贵族,他们在狩猎时穿着的窄袖短衣,类似于戎服,是为了安全有效地捕猎,狩猎既是一种娱乐也是一种军事训练方式。⑨从漆画中看,服装款式、衣袖类型与马山一号楚墓出土的编号为N1、N10、N22的实物相比照,还是比较吻合的,编号N1的素纱绵袍(图8)、编号N22的舞凤飞龙纹绣土黄绢面绵袍都属于窄小衣袖,比较适合贴身穿,行动更方便,编号N22衣长仅140厘米;凤鸟花卉纹绣黄绢面绵袍(编号N10,图9),直袖而且袖筒较短,也方便活动。

图8:江陵马山楚墓素纱绵袍,编号N1

图9:江陵马山楚墓凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍,编号N10

从马山一号楚墓出土的遗体包裹与穿着服装来看,衣袖宽度在35~64.5厘米之间,袖口宽度在19~47厘米之间,满足了“尺二寸”“尺八寸”两种规格,从内至外,有窄袖、直袖、垂胡袖、琵琶袖四种类型,袖口部位或束口或平直或收杀也都存在,均是根据生活实际需求所设计。楚汉时期出土的实物达到广袤级别的目前也仅见江陵马山一号楚墓出土的龙凤虎纹绣罗单衣(编号N9)、小菱纹锦面绵袍(编号N15)两件,属于琵琶袖类型。同一时期考古资料所见绘画中人物服装、木俑人物服装,衣袖大多属于广袖形,少数可以看到瘦窄形的衣袖,究其原因恐怕主要是因为这些人物服装反映的都是他们日常生活中所穿的常服(简称“生服”)之故。同时还因为衣分内、外之需,我们所见到的木俑、漆画所见服装主要都为外穿,内穿衣袖部位是否可以看到,则与绘画或雕塑的造型、人物形象角度有关系。这几种袍服款式以及衣袖类型,一直延续到汉代。

三、汉初贵族墓出土衣袖资料特征分析

西汉时期,服装制度尚未形成,尤其是初期,政治制度与官方朝服“基本上承袭秦朝的服装制度”。⑩《东汉会要·舆服下》注引“袁纪”曰:“自三代服章,皆有典礼。周衰而其制渐微。至战国时,各为靡丽之服;秦有天下而收用之。上以供至尊,下以赐百官;而先王服章,于是残毁矣。汉初,文学既缺,时亦草创,舆服旗帜,一仍秦制;故虽少改,所用尚多。”“楚汉不可分。尽管在政治、经济、法律等制度方面,‘汉承秦制’,刘汉王朝基本上是承袭了秦代体制。但是,在意识形态的某些方面,又特别是在文学艺术领域,汉却依然保持了它的南楚故地的乡土本色。”⑪故有众多学者提出“汉承楚制”的观点。⑫“对于平时常穿的服装,没有制度规定:士庶人常穿的服色,也没有禁例。”⑬常服、礼乐等习俗上又偏于楚俗,从大量考古发掘资料来看,日常生活中各类人物服装,包括各种艺术文化、墓葬形式,基本沿袭楚国,到了东汉明帝永平二年(公元19年)下诏采用周代冠服制度结合秦朝,才真正制定了汉朝自己的舆服制度。因此,研究西汉初期的服装、艺术等文化时,可以直接与战国时期的楚国文化对比研究,更能看出其关联关系。

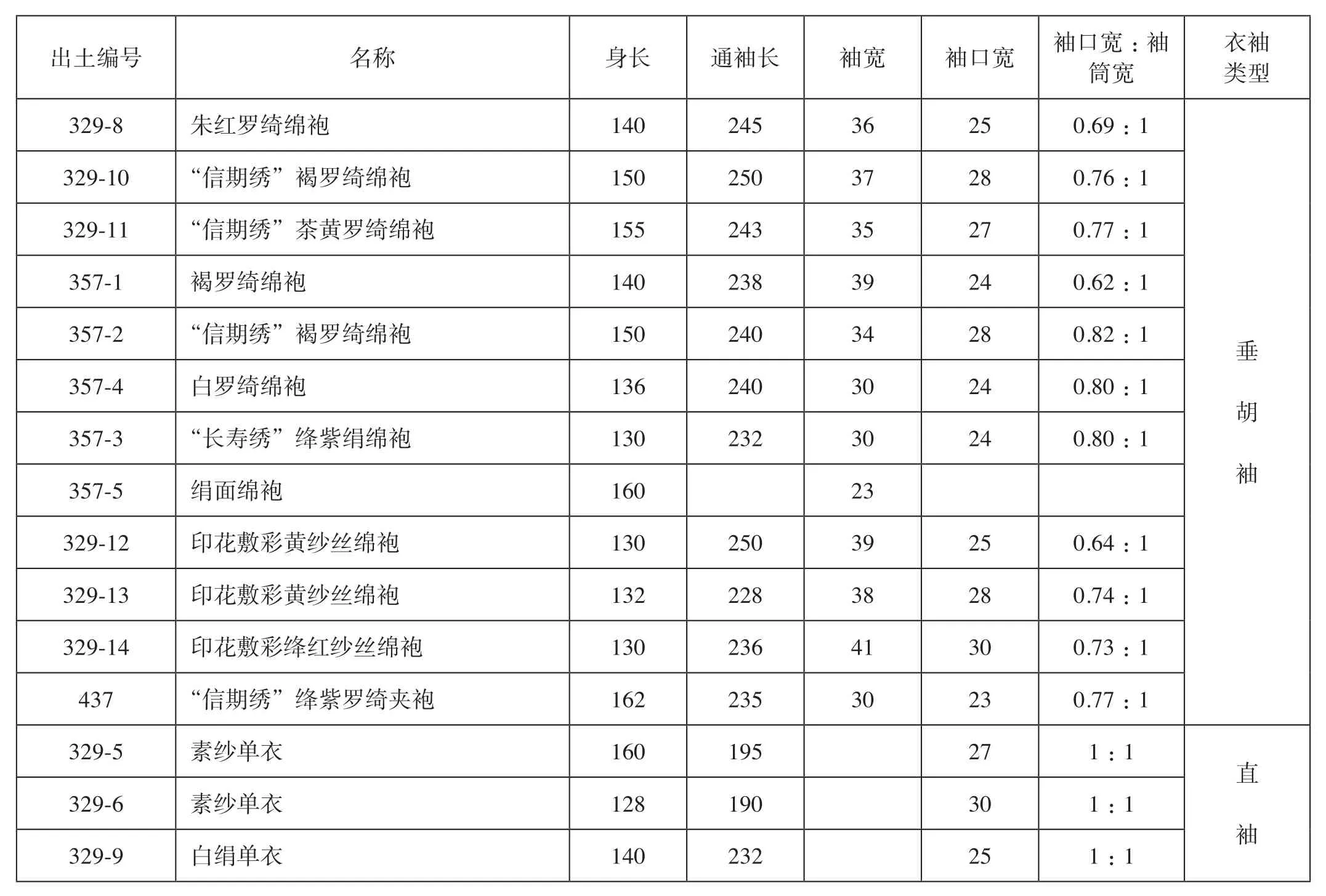

西汉初期纺织品出土实物,尤其是完整的衣物,主要是长沙马王堆一号汉墓出土的袍服、单衣,共计15件,袖展虽然都很长,在1.9~2.5米之间,但袖口宽度却在23~30厘米之间,约合汉尺一尺一寸到一尺三寸(表2),虽然编号 329-10、329-11、357-2、329-13、329-14的五件丝绵袍与编号329-5、329-6的两件素纱单衣基本达到“尺二寸”,但衣袖宽度在23~41厘米之间,约合汉尺一尺到一尺八寸,未达到二尺二寸,均偏瘦小,属于直袖、垂胡袖两种类型。在马王堆一号墓出土了两件夹袍矩纹锦袖口,推测为“信期绣”绛紫夹袍的两个袖口,袖口尺寸一致,长62厘米,宽7.5厘米,质地为锦,稍有残破。试想缝制成衣时在对折之后,袖口宽度也不会超过30厘米。

综上所述,此篇文章分析小麦高产技术要点,伴随着城镇化进程的加快,耕地面积逐渐减少,但小麦需求量在不断上升,这就需要使用先进种植技术,在稳定小麦种植面积的情况上,要不断提升小麦质量和产量,希望可以对小麦质量和产量提供学习作用。

表2:马王堆一号汉墓出土15件完整衣物衣袖尺寸统计表(单位:厘米)

一号墓出土的八件曲裾丝绵袍衣袖特征基本一致,以编号329-10“信期绣”褐罗绮绵袍(图10)为例,上衣部分正裁共六片,两个袖各占两片,其中一片宽一幅,一片宽半幅。袖口宽28厘米,袖缘的宽度与袖口宽略等,合汉制一尺二寸左右。袖筒宽37厘米,相对宽大,束袖口后下垂呈胡状,属于垂胡袖类型。另外七件具体部位尺寸略有差异,但也属于垂胡袖形制。

图10:“信期绣”褐罗绮绵袍

三件直裾印花敷彩黄纱丝绵袍,衣形款式、裁剪工艺也基本类似,袖筒、袖口尺寸也大体相当。其中编号329-12印花敷彩黄纱绵袍(图11)为直裾、交领、右衽。上衣部分正裁四片,其中两袖各一片,宽均为一幅。袖口宽25厘米,合汉制一尺一寸左右。衣袖与下摆均镶大幅的宽缘,宽度与袖口略等。袖筒39厘米,相对宽大,袖口束起下垂呈胡状。这三件直裾袍衣袖与曲裾丝绵袍衣袖特征一致,也为垂胡袖类型。

图11:印花敷彩黄纱绵袍

马王堆汉墓出土的大量木俑人物服装中,我们可以看到大多数男女彩绘侍俑(图12)也基本都是身穿曲裾袍,衣袖与袖口特征与上述丝绵袍、夹袍一样,属于垂胡袖。从三号墓中出土帛画《车马仪仗图》中还可以看到不少男子贵族与侍从、士兵均身穿垂胡袖衣袍。

图12:彩绘木俑

国内其他地区考古发掘的西汉前期人物俑服装中也有大量形象资料,可以看出俑人身穿垂胡袖的曲裾袍。例如陕西咸阳汉阳陵博物馆藏汉阳陵一三〇号陪葬墓周应墓出土着白色交领长袍男立俑;1950年陕西咸阳狼家沟西汉惠帝安陵十一号陪葬墓从葬坑出土的头顶绾结男立俑,身着二重衣,中衣袖口露出,外衣稍肥大套在外面衣袖稍比中衣袖短,外衣为垂胡袖特征。⑭

出土的三件单衣中,编号329-9白绢单衣的形制和裁剪工艺,与曲裾绵袍大体相同,衣袖属于直袖式,类似另两件素纱单衣。编号329-5曲裾直裾素纱单衣、编号329-6直裾素纱单衣,两袖无胡,袖缘和领缘均较窄,底边无缘,直袖式。三件单衣衣袖特征一致。

有学者研究提出,汉代服装一般外穿朝服,内穿中衣,中衣领、襟、袖口也都有缘,其中外穿的单衣“衣袖,长过手,约四尺二寸。袖口,宽二尺二寸或三尺二寸。”内穿的中衣“衣袖,长过手,约四尺二寸。袖口,宽一尺二寸。位尊的袖口可以展宽到三尺三寸。”⑮此说如果成立,那么这样一类服装属于朝服、礼服范畴,衣袖又长又肥,袖口也是十分宽大。此类服装在马王堆汉墓出土衣物中虽不曾看到实物,但在马王堆汉墓出土的帛画和汉初文献、壁画作品中可以看到广袖、琵琶袖类型。例如,马王堆一号汉墓出土的T形帛画中墓主人辛追身穿交领右衽曲裾袍,袖部下垂,衣襟、袖口可以清晰看到施缘工艺,衣袖袖筒与袖口均极为肥大,身后三名侍女衣袖也是属于广袖特征。三号墓出土的T形帛画男墓主人与身后几名侍女,同样身着衣袖宽大的袍服,也是广袖衣袍存在的证据。同样在两幅T形帛画下部的祭祀场景里面,我们也可以看到轪侯府的男女仆从身穿肥袖下垂、袖口宽大的衣袍,同样也属于广袖类型。

关于窄袖、短袖、无袖、琵琶袖几种类型在同期出土的帛画、漆画、画像石、人物俑等中也有体现。⑯

根据以上研究分析可知,战国时期楚地贵族的服装,基本是以交领右衽袍服为主要款式,衣袖类型包含窄袖、短袖、直袖、广袖、垂胡袖、琵琶袖六种;西汉初期贵族服装款式基本沿袭了楚国贵族服装式样,马王堆汉墓出土的衣物体现了西汉初期衣袖类型包括直袖、垂胡袖两种,而其他资料中还包含了窄袖、短袖、无袖、广袖四种类型。大体来看,二者之间还是承袭关系。不同衣袖类型具有不同功能用途。直袖、广袖、垂胡袖、琵琶袖、无袖袍服,多为外穿、外罩,是广为当时的贵族以及贴身奴仆、官员、儒生、商贾等穿着。窄长袖袍服,多为贴身内穿,贵族们狩猎时也可以外穿;窄短袖、短直袖,一般也为狩猎活动时外穿。

结论

通过上文分析楚汉时期贵族敛服情况,以及楚汉时期图像资料中体现出来的贵族服饰情况,二者对比,我们可以得出以下三点认知:

第一,楚汉时期贵族服装的衣袖种类、特征基本一致,具有承袭关系,类型大体有六种,不同衣袖类型穿着场合不同,其中具有礼服性质的袍服衣袖多为肥大宽松,或为琵琶袖型,或为广袖型;日常生活中的袍服衣袖多为正常尺寸,或为垂胡袖型,或为直袖型;贵族在狩猎等特殊活动时也会穿着窄袖、短袖甚至无袖服装。

第二,图像资料中表现生活场景的贵族身穿广袖袍服情况多于墓中出土实物;男性贵族所穿广袖袍服现象多于女性贵族,这两种不同或与性别、礼制有关。

第三,墓葬出土袍服与文献记载、考古出土人物俑、各类图像资料对比,前者袖口:袖筒尺寸基本不遵循0.55:1比例,原因当与其功能有关,文献记载、考古出土形象两类资料多反应时人生前日常生活状态下的衣着,即为“生服”范畴,而墓中出土服装属于“敛服”性质。由此看来,墓葬出土袍服性质属于专门用于丧葬的敛服,与生服还是有差异的,衣袖尺寸类型就是一个显著的差异特征。

注释:

① 丘光明:《中国历代度量衡考》,北京:科学出版社,1992年,第11、54、55页。

② 白云翔:《汉代尺度的考古发现与相关问题研究》,《东南文化》,2014年第2期,第85页。

③ 沈从文:《中国古代服装研究》,上海:上海书店出版社,2011年,第32-44页。

④ 湖北荆州地区博物馆:《江陵马山一号楚墓》,北京:文物出版社,1985年,第20-23页。

⑤ 河南省文物研究所:《信阳楚墓》,北京:文物出版社,1986年,第60、115页。

⑥ 临沂市博物馆:《山东临沂金雀山九座汉代墓葬》,《文物》,1989年第1期,第21-47页。

⑦ 刘国胜:《楚简文字中的“绣”和“䋺”》,《江汉考古》,2007 年第4期,第76-80页。

⑧ 湖北省文物局、湖北省南水北调管理局:《沙洋塌冢楚墓》,北京:科学出版社,2017年,第92-94页。

⑨ 同注③,第51页。

⑩ 张末元:《汉代服装参考资料》,北京:人民美术出版社,1960年,第1页。

⑪ 李泽厚:《美的历程》,北京:文物出版社,1981年,第70页。

⑫ 卜宪群:《秦制、楚制与汉制》,《中国史研究》,1995年第1期,第45-53页;王珺英:《论楚文化对汉初服装之影响》,《中国国家博物馆馆刊》,2015年第10期 ,第62-71页。

⑬ 同注⑩,第1页。

⑭ 中国陵墓雕塑全集编辑委员会:《中国陵墓雕塑全集 2 西汉》,西安:陕西人民美术出版社,2009年,图版说明,第65、66页。

⑮ 同注⑩,第27页。

⑯ 王树金:《楚汉墓葬所见神怪图像衣袖特征之观察》,《湖南省博物馆馆刊》,湖南:岳麓书社,2019年,第292-306页。