腔隙性脑梗死应用CT与核磁共振检查的诊断价值及检出率分析

宗雅利,王倩

(中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院,河南 郑州)

0 引言

作为典型的神经外科疾病和脑血管疾病,腔隙性脑梗死的发生与脑深部动脉和小动脉狭窄、痉挛密切相关,在此状态下患者管腔闭塞、血液流通受阻,从而导致梗死发生,多发于内囊、丘脑、壳核、尾状核等部位。由于脑部深动脉和小动脉多为末梢支,供血范围和供血能力较小,所以患者病灶普遍比较微小,直径一般小于20mm,在0.2-15mm之间。由于患者早期症状不明显,病灶较为微小,因此易出现漏诊或误诊现象,从而影响患者生命及疾病预后[1]。在腔隙性脑梗死诊断中,CT和MRI技术均为临床常用方法,特异度和灵敏度较为理想,本文将以70例腔隙性脑梗死患者为例,探究两种方法的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 基本资料

研究对象为70例腔隙性脑梗死患者,均为本院2019年1月至2020年12月收治,所有患者为首次发病,经病理学检查确诊,症状表现为不同程度语言障碍、头晕头痛、呕吐、嗜睡等,已排除合并肝肾功能不全、恶性肿瘤、大面积脑梗死及精神异常患者,平均发病时间(8.19±2.42)h,平均年龄(62.96±2.85)岁,男女比例39∶31。

1.2 方法

CT诊断:采取无间隔连续性扫描,层厚0.6mm,矩阵1024×1024,所用设备为德国西门子炫速双源CT(型号:SOMATOM Definition);针对不典型患者,层厚选择0.6mm,实施动态增强扫描,以3ml/s的注射速度,按照1.5-2.0ng/kg的剂量,予以患者静脉注射非离子造影剂,动脉期、静脉期和延迟期分别控制为30s、50-60s及120s,最常不超过360s,可根据增强效果确定延迟时间;对于疑似患者,CT图像需进行高分辨重建处理,薄层为0.6mm。

MRI诊断:对患者进行常规矢状位、横轴位及冠状位扫描,所用设备为西门子3.0T磁共振成像系统(西门子医疗系统有限公司),冠状位和矢状位扫描参数如下:21层连续性扫描,矩阵180×240,视野30cm×30cm,层距0.3mm,层厚6mm,T2WI、T1WI及TSE探查,TR250-400ms,TE 10-20/100-120ms。横轴位扫描序列同上,扫描参数:21层连续性扫描,矩阵340×240,视野20cm×20cm,层距0.3mm,层厚6mm。增强扫描实施三期,经肘前静脉注射对比剂(钆喷酸葡铵),剂量控制为0.2mmol/kg,注药速率2.5ml/s,选用矢状位、冠状位、横轴位扫描。由2名高年资影像学医生共同分析70例患者CR及MRI成像,同时作出诊断[2]。

1.3 观察指标

记录CT和MRI检查费用、检查时间以及病灶大小,比较两种方法检出率。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS20.0软件进行统计学分析,检出率为计数资料,检查费用、病灶大小及检查时间均为计量资料,分别以[n(%)]、()的形式表达,P<0.05提示组间差异有统计学价值。

2 结果

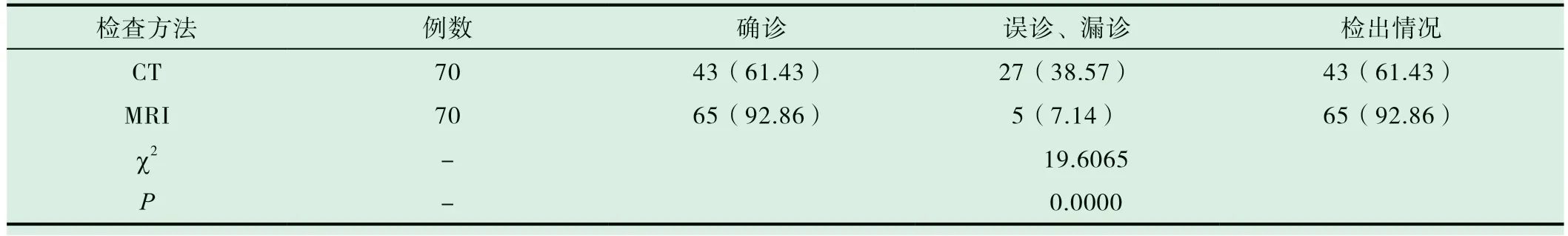

2.1 检出率比较

详见表1。

表1 两种检查方式检出率比较[n(%)]

2.2 相关诊断情况比较

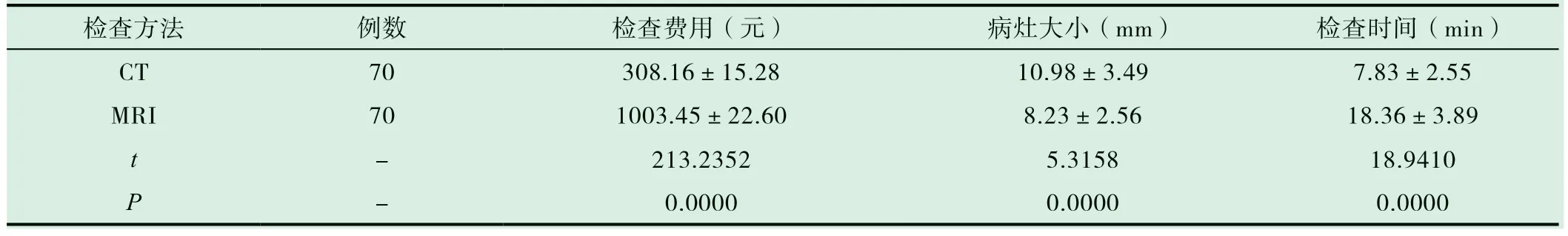

如表2所示,与CT检查相比,MRI检查病灶大小平均值更小,但检查费用明显更高,且检查时间更多(P<0.05)。

表2 两种检查方式检查费用、病灶大小及检查时间比较()

表2 两种检查方式检查费用、病灶大小及检查时间比较()

3 讨论

腔隙性脑梗死具有高致残率、高发病率和高复发率等特点,是常见的缺血性脑血管疾病,在所有脑血管意外中,腔隙性脑梗死占比约为25%。该病的发生与糖尿病、动脉硬化、高血压等密切相关[3]。其中,高血压是最为主要的诱发因素,患者血压长期处于较高水平,患者脑内血管壁结构改变,小动脉血液流速变缓,脑内腔隙逐渐形成,在某些因素影响下,患者脑部小动脉血管闭塞,梗死或阻塞发生,临床症状表现为眩晕、反应迟钝、头痛、抽搐、肢体麻木、记忆力减退、痴呆等,若治疗不及时,还会引发瘫痪甚至死亡,且患者预后较差,生存质量易受到影响。通过研究腔隙性脑梗死疾病特点可知,该病可导致患者脑部功能异常,脑部组织细胞坏死,但早期病灶微小,难以诊出,使得患者易错过最佳治疗时机,病情恶化甚至影响生命安全[4]。CT与MRI都是该病的常见诊断方法,CT诊断技术应用超声波、X线束、γ射线等进行检查,具有空间分辨率高、扫描范围广、图像清晰、扫描时间短等优势,可快速检出多种疾病,但对于腔隙性脑梗死患者来说,CT诊断很难发现脑内隐蔽部位的病灶,使得诊断准确率降低[5,6]。MRI属于新兴医学影像技术,具有组织分辨率高、成像参数多、图像清晰度高等特点,通过多体位、多方位的扫描,能够有效检出患者脑内微小病灶,清晰反映患者病灶图像,应用价值理想,诊断准确率和灵敏度都较高[7,8]。

本研究结果显示,CT、MRI检出率分别为61.43%、92.86%,MRI检出率明显更高(P<0.05);与CT检查相比,MRI检查病灶大小均值更小,但检查费用和检查时间明显更多,(P<0.05)。MRI诊断具有以下几方面优势:(1)MRI释放的电磁波对人体损害小,基本不会对患者造成辐射危害,是一种有效、安全的检查方法[9,10];(2)通过全面观察人体断面,MRI检查可从多角度观察患者病灶情况,临床医师能够清楚地看到患者脑组织结构异常情况,明确病灶位置和范围,同时MRI对脑细胞水肿具有良好的敏感性,脑灰质和脑白质分布情况可清晰显示,所以疗效优于CT检查;(3)MRI多序列成像,能够获得更多病灶信息,为临床医师诊断及治疗提供可靠支持。需要注意的是,面对封闭的检查空间,部分腔隙性脑梗死患者在MRI检查时,可能出现恐惧、焦虑等不良情绪,临床医务工作者应做好心理疏导工作,引导患者配合完成检查[11,12]。

综上所述,MRI检查在腔隙性脑梗死诊断中检出率显著优于CT检查,但其所需费用更高、检查时间更长,医师应根据实际情况合理选择。