北京市医耗联动综合改革对中医医院门急诊服务量及费用的影响分析*

王佳莹 ,路凤 ,王天奇 ,臧白 ,郭默宁△

(1.北京大学人民医院,北京 100044;2. 北京市卫生健康委信息中心)

为优化调整医疗服务比价关系,进一步体现医务人员技术劳动价值,提升治疗质量和医疗服务水平,继2017年4月8日北京市推行医药分开综合改革后,2019年6月15日开始实行医耗联动综合改革方案。此次医耗联动综合改革的重要举措是取消医疗耗材加成,提高中医治疗费用等体现医生技术劳动价值项目[1]。中医治疗服务方式及治疗理念不同于西医,中医医院的运营管理有其中医特色,中医医院是此次改革监测医疗机构中不可或缺的一部分。目前北京市医耗联动综合改革对中医医院的影响尚没有研究。本研究目的是分析北京市医耗联动综合改革对中医医院门急诊服务量及费用的影响,并对变化原因进行分析。

1 资料与方法

1.1 资料

数据来源于北京市卫生综合统计信息平台医耗联动月报表。北京市医耗联动监测的中医机构共19家。本研究的研究对象为19家中医医院。其中,三级公立中医医院12家、二级公立中医医院7家。数据主要包括2016年1月至2019年12月各监测机构的门急诊的费用和服务量情况。北京市卫生健康委信息中心对每份报表数据进行核查,纠正不合逻辑和漏报数据,确保数据质量可靠。

1.2 方法

本研究以月为分析单位,比较北京医耗联动改革前后同期门急诊服务人次、门急诊次均费用、门急诊中医治疗费用、门急诊卫生材料费占比和门急诊药占比的变化情况。间断时间序列(Interrupted Time Series,ITS)通过收集干预措施前后多个时间点的数据,可控制结果变量干预前的上升或下降趋势,用统计学模型定量的评价干预措施的有效性[2]。本研究采用间断时间序列方法分析北京市医耗联动综合改革对门急诊次均费用、门急诊中医治疗费用和门急诊卫生材料费用占比变化趋势的影响。本研究所采用的间断时间序列模型如下。

Yt=β0+β1time+β2intervention+β3time after intervention +et

其中,Yt是指月份t时的拟合结果变量;time指从观察期开始到t点月份的一个连续性时间变量;intervention指从时间t点开始实施干预(干预前为0,干预后为1);time after intervention指在时间t点干预数月后的连续性变量(干预前为0,干预后为time-开始干预的时间);β0指结果基线水平的估计值;β1指结果基线趋势的估计值;β2指干预实施后结果变量的瞬时变化估计值;β3指干预实施后结果变量斜率于干预实施前的差值的估计值;et指误差项[3]。

运用Stata13软件实现间断时间序列分析。α取值设为0.05。

2 结果

2.1 一般情况

2.1.1 改革前后中医医院门急诊服务量变化情况

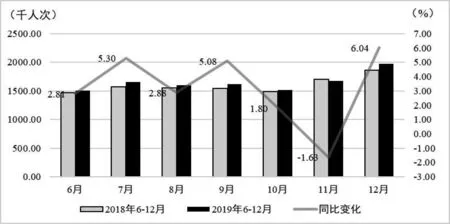

北京市医耗联动综合改革后,2019年6~12月19家中医医院门急诊总量与2018年同期相比增长了3.21%。2019年6~10月和12月与2018同期相比均有所上升。其中,12月的门急诊服务量涨幅最大,2019年12月门急诊总量为1978.36千人次,与2018年同期相比增加6.04%,而2019年11月门急诊总量同比下降了1.63%。见图1。

图1 门急诊人次及变化

2.1.2 改革前后门急诊服务费用变化情况

北京市医耗联动综合改革启动半年以来,19家中医医院各项服务费用相比于2018年同期有升有降,见表1。其中,门急诊次均费用同比增长了1.22%;门急诊中医治疗费用同比增长了11.57%。门急诊卫生材料费用占比同比减少了1.33%。

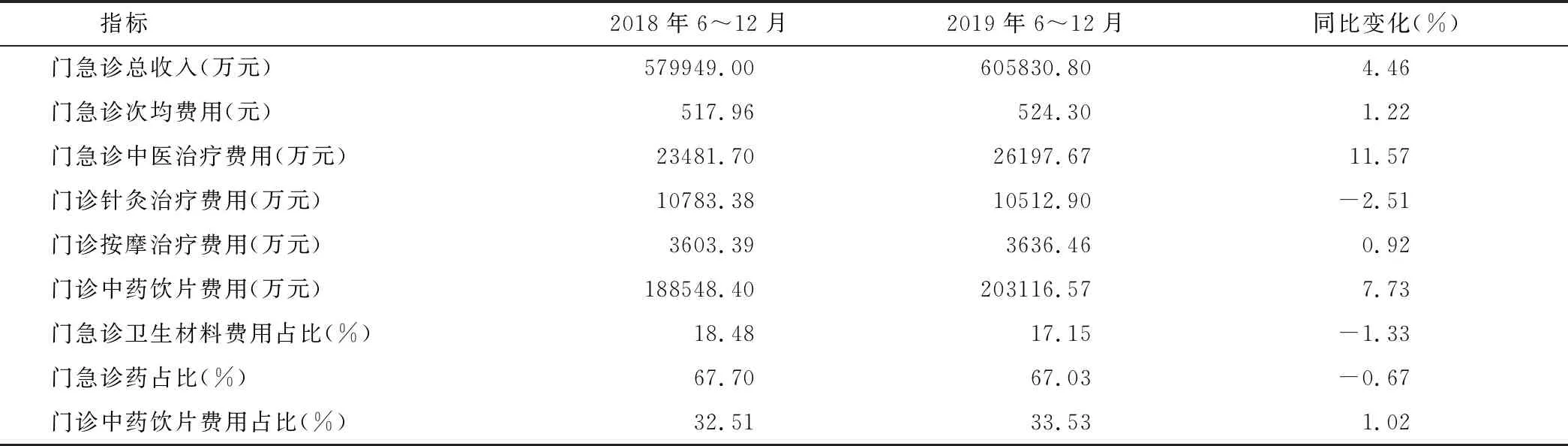

表1 中医医院门急诊服务费用及其变化情况

2.2 运用ITS分析结果

利用ITS方法分析医耗联动综合改革对门急诊人次、次均费用、中医治疗费用,卫生材料费用占比变化水平及趋势的影响。

2.2.1 改革前后中医医院服务量变化分析

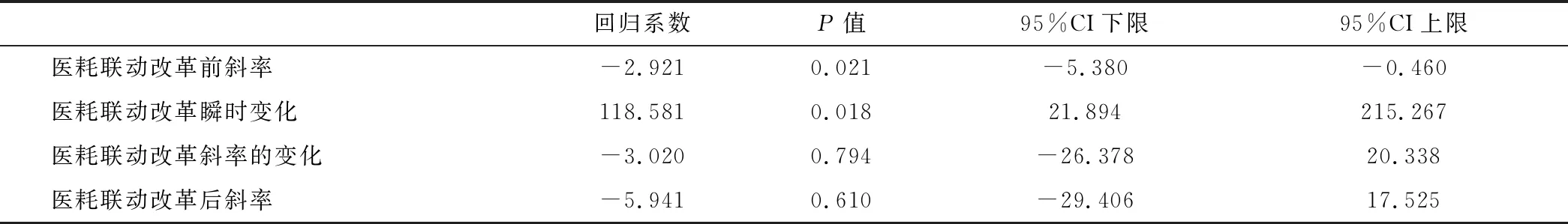

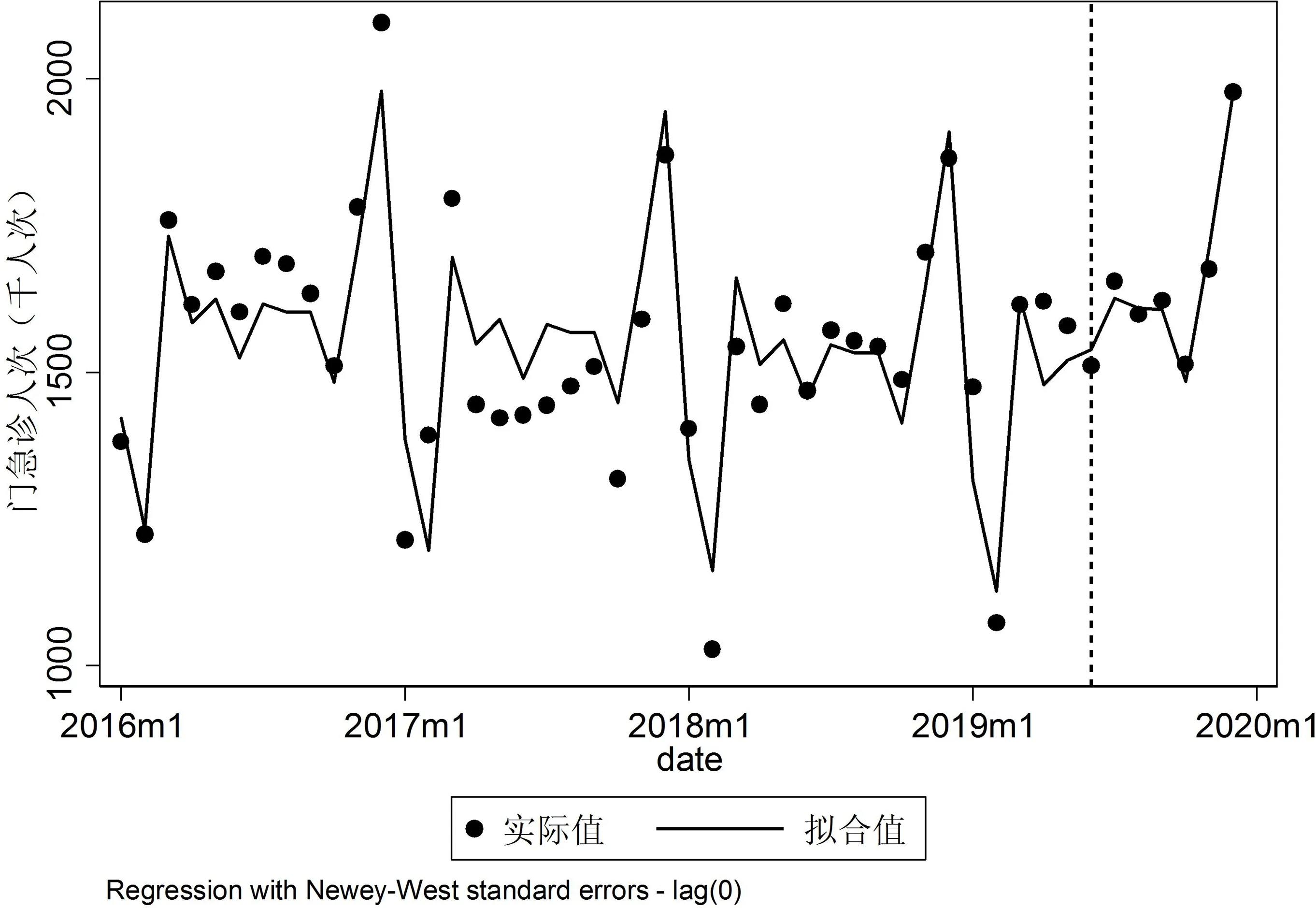

改革后门急诊人次瞬时增加了118.58千人次(p=0.018),改革使得门急诊人次斜率变化-3.02千人次/月(p=0.794)。这表明门急诊人次在改革启动瞬时显著增加,改革对门急诊人次变化趋势没有产生显著影响。见表2和图2。

表2. ITS对19家中医医院门急诊人次分析结果

图2 门急诊人次的ITS分析

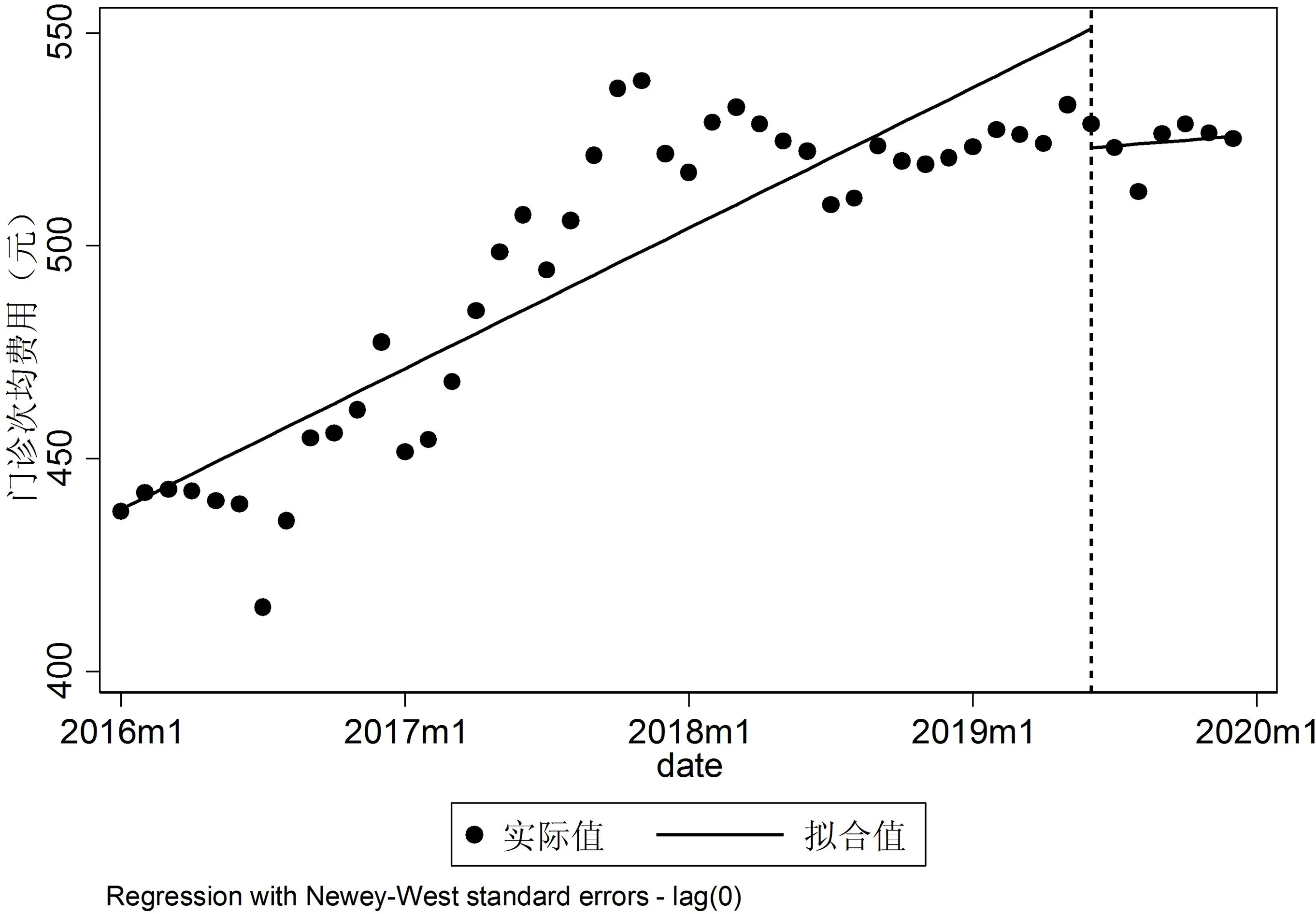

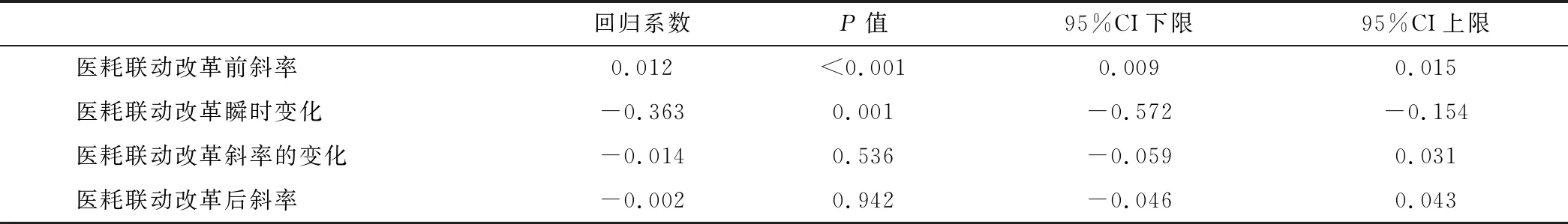

2.2.2 门急诊次均费用的变化分析

医耗联动综合改革前门急诊次均费用斜率为2.75元/月(P<0.001),改革后门急诊次均费用显著下降27.86元(P<0.001),改革使得门急诊次均费用斜率下降了2.31元/月(P=0.006),这表明改革后门急诊次均费用瞬时显著下降。见表3和图3。

图3 门急诊次均费用的ITS分析

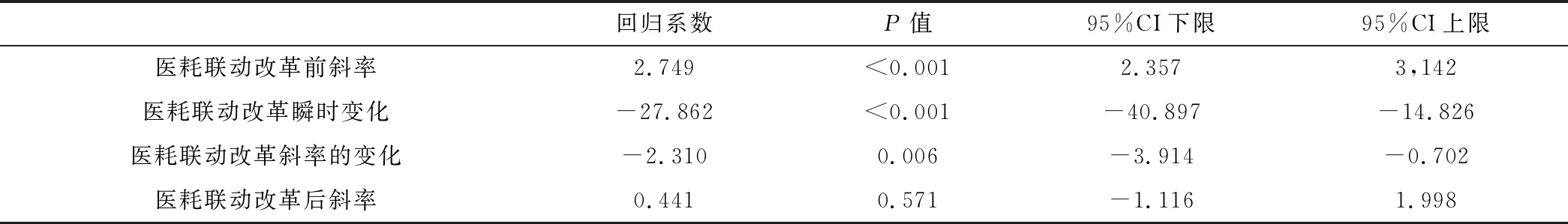

2.2.3 门急诊中医治疗费用变化分析

改革前门急诊中医治疗费用斜率为41.77万元/月(P<0.001);改革使门急诊中医治疗费用减少了16.54万元/月,(P=0.90);改革后门急诊中医治疗费用斜率为24.62万元/月(P=0.47)。见表4和图4。

表3 ITS对门急诊次均费用分析结果

表4 ITS对门急诊中医治疗费用分析结果

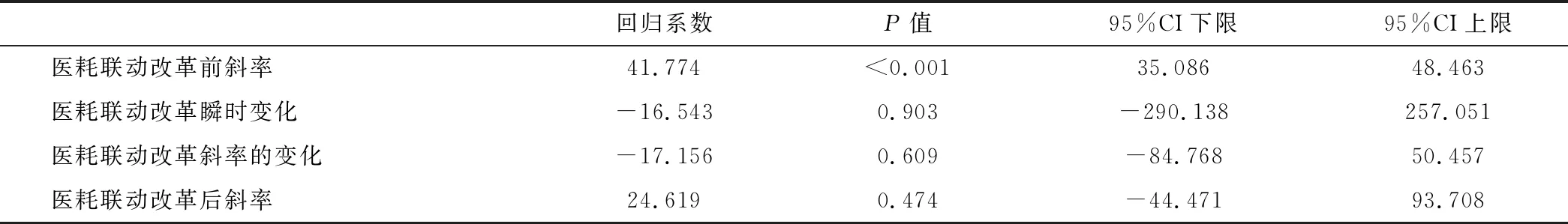

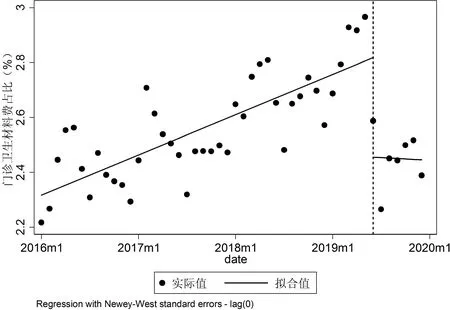

2.2.4 门急诊卫生材料费用占比变化分析

改革前门急诊卫生材料费用占比斜率为0.01%/月(P<0.001),改革使门急诊卫生材料费占比下降了0.36%(P=0.001),改革使门急诊卫生材料费用占比斜率减少了0.01(P=0.54),改革后门急诊卫生材料费用占比斜率为-0.002(p=0.94)。见表5和图5。

3 讨论及建议

3.1 医耗联动综合改革对中医医院门急诊服务量的影响

此次改革对19家中医医院门急诊服务量没有产生显著影响,门急诊服务量总体稳中有升。中医治疗时根据气节变化进行有针对性治疗,依据中医“冬病夏治”理论,在三伏天期间治疗虚寒性疾病[4],因而门急诊量在7月呈现一个高峰。同时受医保年底结算和春节假期影响,12月为最高峰,2月为最低谷。因此,对于门急诊服务量进行ITS分析时控制了月份变化的影响[5],确保分析门急诊量变化趋势的结果可靠。此次改革对中医医院门急诊量的趋势没有产生显著影响,表明患者前往中医医院治疗的需求没有受到改革影响。

3.2 医耗联动综合改革对中医医院门急诊费用的影响

北京市医耗联动综合改革实施对19家中医医院的门急诊费用变化趋势产生了显著影响。门急诊次均费用由改革前的上升趋势转变为改革后的平缓趋势。这反映出门急诊次均费用稳中有降,既达到了改革的预期目标,又没有增加患者前往中医医院看病的经济负担。

表5 ITS对门急诊卫生材料费用占比分析结果

本研究中的卫生材料费用为各医院每月门急诊卫生材料总费用,月总卫生材料费不仅与卫生材料费单价有关,还受门急诊人次及其他门急诊收费项目价格影响,因此本研究利用门急诊卫生材料费占比数据,更加准确地反映门急诊费用结构变化。改革后,门急诊卫生材料费占比显著下降,由改革前的上升趋势转变为改革后的缓慢下降趋势。由此表明此次改革取消高值卫生材料费10%加成,取消普通卫生材料5%加成,京津冀地区医用耗材联合采购,物价部门加强对医疗服务项目价格的违法违规行为打击力度,药监局加强对药品和耗材质量监督等一系列关于医用耗材的措施实施效果良好,促进优化门急诊费用结构。

图5 门急诊卫生材料费占比ITS分析

门急诊中医治疗费用每年5~7月有所上升,7月达到峰值,8月明显下降,10~12月缓慢上升,7月门急诊中医治疗费用明显升高与门急诊诊疗服务量升高有关。由于这一变化规律,对于门急诊中医治疗费用进行ITS分析趋势时控制了月份影响,结果表明此次改革对于门急诊中医治疗费用的趋势没有产生显著影响。此次改革对中医、精神、康复、病理和手术5项治疗费用提高,其中中医治疗的162个项目进行了不同程度的调整,但增加的医疗费用仅占改革增加费用总额的2.30%[6]。因此,本研究的中医治疗费用略有上涨,但涨幅和趋势并不显著,这表明提高中医治疗费用的政策在这19家中医医院实施符合政策预期。

3.3 医耗联动综合改革对中医医院的影响

此次改革对于医院的多项收费项目进行调整,有升有降,进一步规范了医院收入结构,促进医院合理配置医疗资源。此外,本次改革对医院精细化管理提出了更高的要求。首先,医院需改善绩效考核制度[6],充分调动医务人员工作积极性;其次,医院应加强对医用耗材等物品精细化管理,压缩医疗成本,维持医院基本运营,同时为布局医院未来发展提供经济保障[8-9];最后,某些无法收回成本但又不得不实施的治疗方案会产生经费损失,政府可以考虑对医院政策性亏损进行补偿[10-12]。

3.4 完善医改监测体系

首先,应进一步细化中医治疗收费项目目录,统一各中医医院中医收费项目类别,根据中医临床治疗实际情况不断调整各项中医治疗收费价格,对中医治疗项目制订有针对性的方案,充分发挥中医治疗特色[13]。其次,应适当增加医改监测上报数据项目,从而更加详细地掌握各医院数据,为政策研究提供详实的数据。最后,提高医院信息化水平,建设标准化数据上报系统,为扎实推行医改政策提供强有力的数据支持[14-15]。