双支架治疗未破裂椎动脉夹层动脉瘤效果分析

许红淼, 徐立权, 顾宇翔, 邹 芳, 倪 伟, 张 鑫

椎动脉颅内段夹层动脉瘤是一种较为少见的颅内动脉瘤,病因尚不明确,与遗传、血管壁结构异常、头颈部外伤等可能有关[1]。据报道,椎动脉夹层动脉瘤年发病率为1/10万至1.5/10万[2],且有较高病死率和致残率[3]。椎动脉夹层动脉瘤血管内治疗与开颅行夹层动脉瘤孤立并脑血管旁路移植手术比较操作相对简单、创伤更小、并发症更少,且能减少手术复杂步骤和时间,脑神经和血管损伤更小,因此成为目前首选治疗方案[4],疗效良好。随着介入技术进展和材料不断更新,个体化治疗方案越来越多应用于临床。张荣举等[5]研究报道Neuroform EZ支架辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤安全有效,但仍需多中心研究和远期随访验证。本文回顾性分析单中心32例椎动脉夹层动脉瘤患者诊断和治疗效果,现总结报道如下。

1 材料与方法

1.1 临床资料

收集2016年7月至2018年10月复旦大学附属华山医院北院采用双支架(套叠式)植入治疗32例未破裂椎动脉夹层动脉瘤患者临床资料。其中男19例,女13例;年龄46~71岁,平均(58.03±6.62)岁。动脉瘤由体检发现11例,头晕为首发症状12例,肢体活动障碍3例,头痛3例,颈部疼痛2例,肢体麻木1例。纳入标准:①DSA证实症状性未破裂椎动脉夹层动脉瘤;②初次治疗,2枚支架重构血管或2枚支架辅助弹簧圈栓塞。排除标准:①医源性病史;②瘤体破裂;③颅外V3段或基底动脉病变;④应用闭塞载瘤动脉术式;⑤双侧未破裂动脉瘤;⑥曾接受其他多种治疗;⑦失随访。

所有患者术前均于当地医院或本院行头部CT检查,明确排除蛛网膜下腔出血;完善全脑DSA检查,包括双侧椎动脉、后交通动脉代偿评估。DSA显示32例均为椎动脉夹层动脉瘤,其中9例累及小脑后下动脉(posterior inferior cerebellar artery,PICA)起始部,余23例均未累及PICA。所有患者均接受择期血管内介入治疗,术前3 d常规口服阿司匹林(100 mg/d)、氯吡格雷(75 mg/d)抗血小板聚集。术中植入美国Cordis公司低剖面可视化腔内支撑装置(LVIS)、美国MicroVention公司Enterprise支架、弹簧圈及相关通路产品。

1.2 手术方法

手术在气管插管全身麻醉下进行,经股动脉穿刺置入6 F鞘,静脉内给予肝素80 U/kg(此后每小时追加半量维持全身肝素化至术毕),6 F引导导管置于椎动脉近第1颈椎水平,双C形臂单侧椎动脉路图下微导丝导引支架导管通过载瘤动脉,依次缓慢释放支架,确保支架主体完全覆盖动脉瘤瘤颈,撤除支架导管和导引导管。6例患者微导管到达瘤腔后,输送支架导管至载瘤动脉,通过支架导管植入1枚支架,确认支架释放并打开后经微导管以弹簧圈栓塞动脉瘤,栓塞满意后再经支架导管植入另1枚支架。4例植入Enterprise+LVIS支架患者先植入Enterprise,再植入LVIS。

1.3 术后处理

术后1 d患者继续口服氯吡格雷(75 mg/d)、阿司匹林(100 mg/d)3个月,血栓弹力图检查及时监测凝血功能,3个月后停用氯吡格雷,继续口服阿司匹林(100 mg/d)2年或终生。术后持续尼莫地平预防或缓解脑血管痉挛,并予补液等治疗。

1.4 栓塞效果评价和随访

术后即刻造影评价栓塞效果:Ⅰ级,夹层动脉瘤瘤腔内无对比剂停滞;Ⅱ级,瘤腔内对比剂中度停滞;Ⅲ级,瘤腔内对比剂显著停滞。出院时采用改良Rankin量表(mRS)评分评估患者康复情况。出院3个月后随访复查脑血管CTA或MRA,定期(1~24个月)复查DSA,了解夹层动脉瘤有无复发。

2 结果

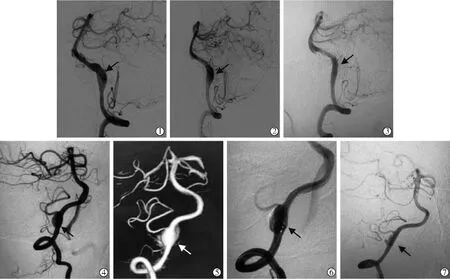

32例患者双支架血流重建治疗均获成功,支架释放成功率为100%。患者临床特征见表1。术后即刻造影评价栓塞效果显示,Ⅰ级4例,Ⅱ级1例,Ⅲ级27例,术中和术后均未发生瘤体破裂。出院时mRS评分0分28例,1分3例,2分0例,4分1例。1例并发小脑梗死后生活不能自理,1例出现颈部和上臂疼痛,2例出现头晕症状,后3例症状持续1~3个月后消失。典型患者治疗影像见图1。

图1 未破裂椎动脉夹层动脉瘤患者双支架植入治疗影像

表1 32例未破裂椎动脉夹层动脉瘤患者临床特征n

术后随访1~24个月,平均12个月,结果显示19例患者(59.4%,19/32)为影像学治愈,3例(9.4%)为改善(动脉瘤体积缩小),5例(15.6%)为稳定,1例(3.1%)发生缺血事件(表现为肢体偏瘫),4例(12.5%)复发。4例复发患者中3例再次植入支架,1例予以停用抗血小板聚集药物,再次复查提示夹层动脉瘤皆稳定或改善。

3 讨论

动脉夹层好发于椎动脉、颈动脉及主动脉等大血管,可能导致血管腔闭塞和缺血性梗死,若血流进入中膜和外膜之间则可引起血管呈动脉瘤样扩张,称作夹层动脉瘤,扩张的动脉瘤可能导致血管破裂,造成蛛网膜下腔出血。椎动脉夹层动脉瘤位于后颅窝,周围有脑干、小脑、后组脑神经等重要结构;发病率虽低,但一旦破裂出血极可能产生极大危害,5年内致残致死率高达80%[6]。目前椎动脉夹层动脉瘤病因和发病机制尚未完全明确,缺乏统一规范的治疗方法。随着脑血管CTA和MRA普及,越来越多椎动脉夹层动脉瘤得到早期诊断。本研究中患者年龄46~71岁,平均58岁,均为未破裂椎动脉夹层动脉瘤,主要由体检发现或以头晕为首发症状,与已破裂椎动脉夹层动脉瘤首发症状不同[7],后者主要临床表现为头痛和意识障碍,且患者年龄较本组小。椎动脉夹层动脉瘤治疗方法包括外科手术和血管内治疗,前者包括原位隔离术、近端夹闭或阻断和/或血管旁路移植术、原位包埋术等,后者历经闭塞椎动脉、原位闭塞瘤体、单纯支架治疗、支架辅助弹簧圈栓塞治疗等阶段,尤其是双支架或多支架技术应用使越来越多患者得到有效治疗。由于椎动脉夹层动脉瘤患者病变大小、位置、是否累及PICA、是否破裂等差异,需要采取个体化治疗方案[8]。

闭塞载瘤动脉是治疗椎动脉夹层动脉瘤的主要手段之一[9],可防止术中术后瘤体破裂出血及术后复发,但易引起PICA近段闭塞,以致缺血事件发生率显著上升,尤其是在病变累及PICA或病变血管为基底动脉优势供血动脉情况下。单支架治疗是一可选择的治疗方案,但不能完全阻止病灶复发,且出血概率增高;双支架或多支架重叠应用与单支架相比明显提高栓塞即刻瘤体栓塞程度,有助于降低术后复发率[10]。本组患者血管内治疗涉及双支架植入和双支架辅助弹簧圈栓塞,除1例出现偏瘫症状外,31例远期预后良好,疗效满意。随访中4例复发,但双支架植入和支架辅助弹簧圈栓塞均未发生出血,即使是术中动脉瘤影像学显示为部分栓塞患者。1例出现偏瘫系早期治疗患者,结合术后MRI检查考虑为术中支架内血栓形成或穿支血管闭塞引起小脑、脑干梗死所致。4例复发患者中3例为累及PICA夹层动脉瘤,考虑PICA血流对血栓形成有影响,从而降低瘤体内血栓形成概率,影响血流重建效果。在复发的4例中有3例接受再次植入支架治疗,效果满意,其原因可能为有利的血流动力学改变与植入支架枚数成正比,多支架可能有助于降低支架网孔直径,加强载瘤动脉强度,提高金属覆盖率,并利于载瘤动脉塑形;另1例复发患者夹层动脉瘤稍有增大,予以停用阿司匹林方案,复查时瘤体较前缩小。本组4例接受双Enterprise支架治疗患者中有2例复发,考虑原因为2枚Enterprise支架金属覆盖率低于其他支架组合,复发率高低与金属覆盖率呈负相关。本组4例接受LVIS+Enterprise支架治疗患者先植入Enterprise支架是考虑其不易短缩,且先植入后形成“骨架”,有助于限制LVIS植入时发生短缩。

本组患者中累及PICA的椎动脉夹层动脉瘤治疗复发率较高,目前治疗方案和疗效仍处于探索和随访中。随着颅内支架技术不断发展,血流导向装置治疗适应证由颈内大型或宽颈动脉瘤扩大至夹层动脉瘤[11],血流重建性治疗越来越多应用于夹层动脉瘤,有望成为替代闭塞载瘤动脉治疗。目前本中心开始尝试应用Pipeline装置治疗破裂和未破裂椎动脉夹层动脉瘤,疗效尚待观察。尽管如此,国外仍将密网支架排除在后循环疾病治疗适应证外,且其费用昂贵。

总之,采用双支架治疗未破裂椎动脉夹层动脉瘤操作简单、安全有效,但远期疗效有待进一步验证。本组患者数量有限,随访时间尚短,下一步将随访确定远期疗效,并继续探索更有效的治疗手段。