电针诱导骨髓间充质干细胞分化为血管生长因子的机制研究*

王秀珍,贾坤平,赵 楠,倪 虹,王 虹,王亚楠,王树人,3,彭宇飞,3△,吴全娥

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150001;3.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;4.河北中医学院,河北 石家庄 050200)

经介入、溶栓等治疗后心肌损伤反而愈加严重的现象称为心肌缺血再灌注损伤(Myocardial ischemia reperfusion injury,MIRI)[1],介入和药物治疗虽然取得了一定进展,但是临床中患者还可能出现血管再狭窄、闭塞等现象。随着组织工程学的快速发展,利用生长因子促进血管新生为本病的治疗提供了新的研究思路;但是也存在诸多安全隐患,可能使粥样斑块内血管生成导致斑块扩张,肿瘤、糖尿病视网膜病变患者长期应用可能会诱发肿瘤转移及加重血管生成源性疾病等。在这种情况下,科研工作者开始考虑具有靶向定植作用的干细胞移植增强局部血管新生,促进侧支循环建立。骨髓间充质干细胞(Bone mesenchymal stem cells,BMSCs)广泛应用于骨关节疾病、肝硬化、肾移植及心血管疾病等的治疗中均取得良好效果[2-5],骨髓间充质干细胞(Bone mesenchymal stem cells,BMSCs)具有经诱导可分化为心肌细胞的特点,成为心血管移植的“种子细胞”。受梗死区域微环境的影响BMSCs分化为心肌细胞十分困难,5-氮胞苷(5-azacytidine,5-aza)是BMSCs向心肌细胞分化的主要诱导剂,但因为抗肿瘤药物具有明显的细胞毒性。故寻找安全、有效的诱导剂是本课题研究的重点,针灸治疗有安全性高、无毒和无副作用的特点。因此本课题通过制备MIRI模型,采用电针作为诱导方法探讨电针诱导BMSCs分化为血管生长因子的机制研究。

1 材料

1.1 实验动物

选用4~6周SPF级SD大鼠10只,体质量(100±10)g,用于提取BMSCs;SPF级SD雄性大鼠90只,体质量(200±10)g,用于移植。上述实验动物由黑龙江中医药大学动物实验中心提供,合格证号为:SCXK(黑)2016004,通风,普通饲养,实验过程按照动物伦理学标准执行[6]。

1.2 实验仪器

倒置相差显微镜(美国SCILOGEX);TC2323二氧化碳培养箱(美国SL);低温高速离心机MIKRO 220(德国Hettich公司);HX-200动物呼吸机(成都泰盟科技有限公司);2135型切片机(德国菜卡公司);Image-pro plus6.0病理图像分析系统(麦克奥迪实业集团有限公司);H-500型透射电子显微镜(日本日立公司)。

1.3 实验试剂

青霉素链霉素溶液(Hyclone公司);特级胎牛血清(Hyclone公司);胰酶细胞消化液(Beyotime公司);CD29(美国eBioscience);DMSO(中国凯基);戊二醛(武汉博士德生物有限公司);抗荧光淬灭剂(中国Solarbio);全蛋白提取试剂盒;BCA蛋白浓度测定试剂盒(中国wanleibio);预染蛋白分子量标准(加拿大Fermentas)。

1.4 BMSCs的分离、培养与鉴定

将大鼠颈椎脱臼法处死,剪断胫骨、股骨两侧骺端,暴露髓腔,采用全骨髓贴壁法进行培养。方法:加入浓度为15%胎牛血清重悬细胞,在温度37 ℃、浓度5% CO2培养箱内培养,标记为第一代(P0),待P1代细胞融合达80%~90%左右,0.25%胰酶-0.02%EDTA消化传代,按1∶2比例传代,标记为P2代,以此类推,P3 代细胞长满后,用流式细胞仪鉴定细胞表面抗原。

2 方法

2.1 造模方法

术前禁食、不禁水12 h,1%戊巴比妥那腹腔麻醉,行气管插管术,呼吸机辅助通气(通气频率约50次/min),心脏暴露充分,结扎冠状动脉左前降支,拉紧并固定缝合线。观察心电图变化,Ⅱ导联出现ST段抬高、T波高耸和倒置,提示心肌缺血形成;30 min后松开止血钳,恢复再灌注60 min,再灌注损伤成功标志以Ⅱ导联上抬的ST段下降50%或高耸的T波下降为准。

2.2 分组及移植

将大鼠随机分为5组,每组6只。分别为假手术组、模型组、电针组、BMSCs组和电针+BMSCs组。假手术组:只穿线不结扎;模型组:造模成功后在缺血区3点、6点和9点位点注射生理盐水;电针组:造模成功后,前肢内侧离腕关节约3 mm的尺桡骨缝间取“内关穴”[7],用0.30 mm×25 mm针刺,深度约5 mm,双侧“内关”穴接正极,“内关”穴近心端上约1.5 mm处刺入一根毫针接负极,疏密波(疏波2 Hz,密波100 Hz)刺激,强度以局部呈现稍微振动为宜,治疗30 min,每日1次;BMSCs组:造模成功后,立即在梗死区周边3个点注射BMSCs 25 μL(细胞数目5×106);电针+BMSCs组:造模成功后,移植方法同BMSCs组,电针治疗同电针组。各组连续治疗14 d,分3 d、7 d和14 d共3个时间点取材。

2.3 指标检测

2.3.1 BMSCs的鉴定 流式细胞仪检测以CD29阳性率高于90%鉴定所得细胞为高纯度的BMSCs。

2.3.2 电镜观察心肌超微细胞结构 各时相点结束后迅速取出心脏,取约1 mm×1 mm×2 mm心肌组织,2.5%戊二醛固定24 h,固定于1%的锇酸固定液中2 h,乙醇梯度脱水;环氧树脂包埋聚合,超薄切片机切片,柠檬酸铅和醋酸双氧轴双重染色,H-500型透射电子显微镜拍片。

2.3.3 免疫组化法检测VEGF、TGF-β1 蛋白含量 取约2 mm×2 mm×2 mm心肌组织,4%多聚甲醛固定,石蜡包埋、乙醇逐级脱水、二甲苯透明后,加入一抗、二抗,DAB显色、苏木素复染,400倍镜下观察。

2.3.4 Western blot法检测Ang-1、bFGF蛋白含量的变化 蛋白质抽提,RIPA裂解缓冲液细胞裂解,SDS-PAGE蛋白电泳分离,转膜,蛋白印记,孵育一抗、二抗,ECL显色等。GAPDH作为内参,以Quantity one(Bio-Rad)分析软件处理图片。

2.4 统计学处理

3 结果

3.1 BMSCs表面抗原的鉴定

流式细胞仪检测结果显示CD29阳性率高于90%,提示细胞纯度较高,均一性较好,符合后续实验要求。见图1。

图1 BMSCs表面抗原CD29的鉴定

3.2 各组大鼠心肌超微细胞结构变化

假手术组心肌细胞无水肿,线粒体内嵴清晰且排列致密整齐,结构清晰;模型组心肌细胞线粒体出现肿胀,局部膜崩解、消失,部分出现内嵴溶解;电针组、BMSCs组、电针+BMSCs组心肌线粒体肿胀,内嵴部清晰,溶解现象减轻,电针+BMSCs组减轻尤为显著。见图2。

图2 各组大鼠心肌超微细胞结构变化(14 d,200×)

3.3 免疫组化检测VEGF、TGF-β1蛋白含量的变化

3.3.1 各治疗组对大鼠VEGF蛋白含量的影响 VEGF定位于胞质上,免疫组化染色后呈“黄褐色”即阳性表达。再灌注后,与假手术组比较,其他各组各个时相点VEGF蛋白含量明显升高;与模型组比较,各个治疗组各时相点VEGF蛋白含量明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中电针+BMSCs组较其他两治疗组VEGF蛋白水平升高更加明显,差异具有统计学意义(P<0.05);随着时间延长,各治疗组VEGF蛋白呈现逐渐升高的趋势;与再灌注3 d比较,7 d、14 d时VEGF蛋白水平显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05);与再灌注7 d比较,14 d时VEGF蛋白水平明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中以电针+BMSCs组疗效更为显著,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1、图3。

表1 各组大鼠各时相点VEGF IOD值的变化

图3 各组心肌组织中VEGF蛋白表达水平(14 d, 400×)

3.3.2 各治疗组对大鼠TGF-β1蛋白含量的影响 TGF-β1定位于胞质中,免疫组化染色后呈“黄褐色”即阳性表达。在灌注后,与假手术组比较,其他各组各时相点TGF-β1蛋白含量明显升高;再灌注3 d、再灌注7 d时,与模型组比较,各个治疗组各时相点TGF-β1蛋白含量明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中电针+BMSCs组较其他两治疗组TGF-β1蛋白水平升高更加明显,差异具有统计学意义(P<0.05);随着时间延长,各治疗组TGF-β1蛋白呈现逐渐降低的趋势;与再灌注3 d比较,7 d、14 d时TGF-β1蛋白水平明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);与再灌注7 d比较,14 d时电针+BMSCs组TGF-β1蛋白水平明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2、图4。

表2 各组大鼠各个时相点TGF-β1 IOD值的变化

图4 各组心肌组织中TGF-β1蛋白表达水平(14 d,400×)

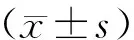

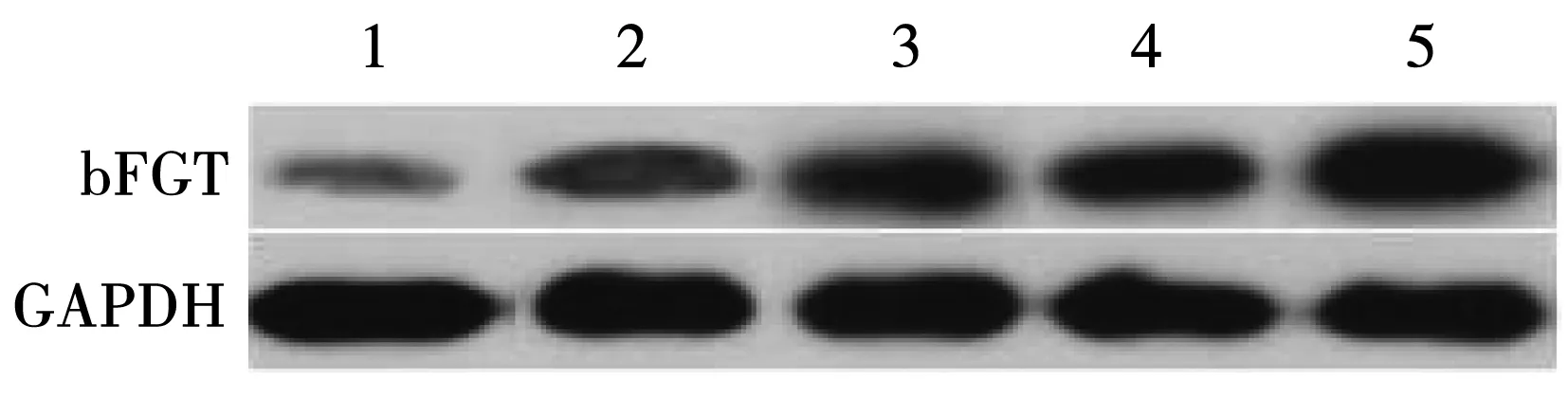

3.4 Western blot 法检测Ang-1、bFGF蛋白含量的变化

3.4.1 各组Ang-1蛋白含量的变化 再灌注后,与假手术组比较,其他各组各个时相点Ang-1蛋白含量明显升高;与模型组比较,各个治疗组各时相点Ang-1蛋白含量明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中电针+BMSCs组较其他两治疗组Ang-1蛋白水平升高更加明显,差异具有统计学意义(P<0.05);随着时间延长,各治疗组Ang-1蛋白呈现逐渐升高的趋势;与再灌注3 d、7 d比较,14 d时Ang-1蛋白水平显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中以电针+BMSCs组疗效更为显著,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3、图5。

表3 各组大鼠各个时相点Ang-1蛋白含量变化

注:1.假手术组;2.模型组;3.电针组;4.BMSCs组;5.电针+BMSCs组。图5 Ang-1蛋白表达(14 d)

3.4.2 各组bFGF蛋白含量的变化 再灌注后,与假手术组比较,其他各组各个时相点bFGF蛋白含量明显升高;与模型组比较,各个治疗组各时相点bFGF蛋白含量明显升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中电针+BMSCs组较其他两治疗组bFGF蛋白水平升高更加明显,差异具有统计学意义(P<0.05);随着时间延长,各治疗组bFGF蛋白呈现逐渐升高的趋势;与再灌注3 d、7 d比较,14 d时bFGF蛋白水平显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中以电针+BMSCs组疗效更为显著,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4、图6。

表4 各组大鼠各个时相点bFGF蛋白含量变化

注:1.假手术组;2.模型组;3.电针组;4.BMSCs组;5.电针+BMSCs组。图6 bFGF蛋白表达(14 d)

4 讨论

心肌缺血再灌注损伤可归属于中医学的“胸痹” “心痛” “厥心痛”“真心痛”等范畴,纵观古今文献,胸痹心痛之病因病机多“本虚标实,虚实夹杂”,《素问》曰:“生病起于过用”,本虚者,多因七情、饮食和劳倦等太过导致人体正气虚耗,而发内伤疾患。若再以年老、肥胖等多种原因的长期综合作用,就有可能导致胸痹心痛的发生。在本虚的基础上,调摄失宜,致寒凝、痰浊、瘀血和气滞等上冲胸中,痹阻心脉而发病;若积极的中医药或者现代医学的介入治疗能够实现血管再通,但是血管再通后还可能出现血管再狭窄、闭塞等现象,因此现代科研工作者从促进血管新生为切入点开展本病的研究。BMSCs具有强大的分化能力,可以明显增加新生血管数量,减小心肌梗死面积及减少瘢痕形成[8-12],但受梗死区域微环境的影响移植后BMSCs存在迁移率低、归巢数量少等问题,因此必须寻找一种有效的诱导方法,针灸治疗具有无毒、无副作用的特点。内关穴“内”相对于“外”而言,“关”有要塞,联络等意,《说文解字》曰:“以木横持门户也”,《灵枢·经脉》曰:“心胸内关谋 ”;《标幽赋》曰:“胸满腹痛刺内关”;《针灸逢源》记载内关主治“心中惊悸” “心气虚损” “心惊发狂” “心中虚惕” “心虚胆寒” “五痫口中吐沫”等心系病证。《针灸神书》曰:“心腹胀满”;《针灸大成》曰:“内关主心痛”,内关穴治疗缺血性心肌病具有经络特异性且电刺激能够增强治疗效果[13-15]。因此本课题选用电针内关穴,观察其诱导BMSCs分化为血管生长因子的机制研究。

本实验结果显示CD29阳性率大于90%,表明细胞纯度较高、均一性良好,可用于后续实验。电镜下发现电针+BMSCs组心肌线粒体肿胀,内嵴部清晰,溶解现象减轻,说明损伤程度明显减轻,随着治疗时间的延长,心肌线粒体损伤逐渐修复。血管内皮生长因子(VEGF)是目前公认的最强有力的血管生成因子,具有特异性的促进内皮细胞的分裂、增殖迁移等特点,它能够迅速而有效地促进血管新生[16],Sarkar等[17]研究表明将VEGF-A165注入心衰患者的心室中,数周后冠脉CT示侧支循环建立。Hedman等[18]将VEGF基因的腺病毒经冠脉注射,半年后观察患者再灌注损伤明显改善,血管再狭窄未复发。也有学者分别从心肌组织存活数量、血管密度和血管生成的表达,侧面证实VEGF具有促进血管新生的作用[19-22]。转化生长因子(TGF-β1)是在机体内活性最强、最广泛的一种多肽生长因子。近年来对MIRI研究中发现,TGF-β1具有参与心肌修复与重塑的作用,调节I/R后细胞生物学反应的作用[23]。有研究显示TGF-β1在缺血的早期就能够激活TGF-β1-Smad2, 3通路调控炎性细胞增殖,进而阻止炎症因子对梗死区域的浸润[24]。因此,TGF-β1对于梗死区域的炎症改变具有明显的干预作用,能够加速炎症愈合。但也有研究认为,TGF-β1是一个很强的促纤维化因子,显著提高胶原合成能力,从而导致细胞外基质沉积,心肌纤维化形成,纤维化的发生造成心室重塑、心功能减退[25-26]。本课题实验研究结果显示免疫组化染色后VEGF、TGF-β1呈“黄褐色”即阳性表达。电针+BMSCs组治疗效果明显优于其他治疗组(P<0.05),在14 d时VEGF表达呈现高表达;与再灌注3 d比较,7 d、14 d时TGF-β1蛋白水平明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05);与再灌注7 d比较,14 d时电针+BMSCs组TGF-β1蛋白水平明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),推测电针+BMSCs组在早期上调VEGF、TGF-β1的水平,对缺血心肌起到修复作用,到后期下调TGF-β1水平,减轻心肌纤维化,防止心室重塑。

血管生成素(Ang-1)是另一类血管形成相关因子,可特异性地与内皮细胞膜上的Tie-2受体结合调控血管生成和血管成熟[27],Ang-1具有抗炎、维持血管稳定和提高细胞活力的作用[28-29]。梁云亮等[30]用Ang-1水平评估急性心梗患者行PCI术后预后情况,结果显示1年后急性心梗患者血清中Ang-1浓度明显高于正常对照组。碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)广泛用于损伤区域肉芽组织修复、组织重建等,具有调控细胞生长,改善其微环境,从而促进组织的再生与修复的作用。杨梅[31]研究显示bFGF可以明显改善大鼠的心功能。本课题组Western blot 法检测结果显示Ang-1、bFGF蛋白水平显著升高,差异具有统计学意义(P<0.05),其中以电针+BMSCs组疗效更为显著,差异具有统计学意义(P<0.05),提示电针+BMSC组能够改善缺血区微环境,促进血管新生及侧支循环建立,促进梗死区组织的再生与修复。

综上所述,电针诱导的BMSCs移植可以明显促进缺血区边缘血管内皮细胞生长,其机制可能增加VEGF、Ang-1及bFGF蛋白水平,动态调控TGF-β1水平有关,说明电针诱导BMSCs移植能够动态促进血管修复。