新生代农民工留城还是返乡?

——基于全国1023个问卷调查数据的实证研究

刘洪银

(1.天津农学院 人文学院,天津 300384;2.天津市城市产业融合实验室,天津 300384)

一、研究背景

新时代新型城镇化与乡村振兴战略是城乡一体化发展的双轮驱动。人口城镇化和农业农村现代化需要城乡资源要素平等交换、融合发展,尤其劳动力资源城乡优化配置。乡村振兴需要大批懂农业、善经营、会管理的新型职业农民和创新创业人才,而新型城镇化需要大批产业技术工人。我国劳动力资源进入短缺时代,城乡劳动力将按照成长性原则重新配置。热爱农业农村且不能在城镇稳定居留和市民化的农民工将回流乡村,具有市民化意愿和能力的农民工将蜕变为新市民,实现劳动力城乡二次分流和稳定分化。城镇农民工需要在稳定居留和返乡创业之间作出抉择。

学者对农民工城镇居留问题和返乡创业问题进行了研究。农民工城镇居留研究主要集中在居留意愿影响因素方面。以户籍制度为核心的制度壁垒是阻碍农民工从就业走向定居的最大阻碍[1]。从城市生存条件看,住房价格与其定居意愿成反比[2]。从职业特性看,农民工职业流动性越大,越有可能离开城市[3]。从雇佣方式看,自雇者更倾向于居留城市[4]。从居留城市特征看,空间维度和心理维度显著影响新生代农民工城市定居意愿[5]。农民工城市定居意愿受到理性和文化双重逻辑的影响,普遍表现出大城市和省内城市偏好,中小城市对农民工缺乏足够的吸引力[6]。性别、年龄、教育程度、婚姻、职业类型、收入、迁移类型、土地、城乡二元体制差异(如户籍、社会保障、工资歧视等)等也会对个体的城市定居意愿产生影响。

农民工返乡创业问题研究主要涉及返乡创业主体、创业意愿、创业影响因素等方面。从返乡创业主体看,返乡创业农民工以初高中男性中青年为主,大多数拥有一定的专业技术[7],有文化、有技能、有市场头脑的中青年农民工更倾向于返乡创业[8]。从创业意愿看,经济利益最大化追求是农民工返乡创业的主要原因。除此之外,子女教育、照顾老人、服务家乡、城市就业形势等促使了农民工返乡创业[9-11]。从返乡创业影响因素看,性别、年龄、婚姻状况、政治面貌和务工收入等对农民工返乡创业产生一定影响。人力资本影响农民工自身创业能力的评价[12]。打工经历、财富需求、创业启动金和专业技能等是影响返乡农民工创业决策的重要因素[13]。

以往研究从不同视角阐述了农民工城镇居留意愿影响因素和返乡创业问题,研究取得了较为丰富的研究成果,推动了农民工转移就业和市民化理论发展。城乡融合发展过程中,城镇化与乡村振兴相互促进、相得益彰,农村劳动力职业选择和就业决策正在从单一的乡城转移向城乡居留转变。是选择城镇就业还是返乡创业?是选择做新市民还是新农人?农村劳动力将从就业分化向居留分化转变,从职业分化向身份分化转变。适应这一演进趋势,本研究着眼于城乡融合发展,从城镇新生代农民工居留地再选择入手,研究人口市民化和农民职业化问题,以协同推进新型城镇化与乡村振兴。

二、理论假设和模型构建

(一)新型城镇化与乡村振兴的互动关联

城镇地区具有资本和产业集聚优势,但产业发展需要大批劳动力资源,而农村地区具有劳动力和土地资源优势,但资本积累缓慢,产业集聚能力差。城乡之间具有优势互补特征。新型城镇化与乡村振兴战略是新时代城乡一体化发展的两大工程。新型城镇化的核心是人的城镇化,通过人的稳定居留和市民化拉动城市消费,增加农村收入;乡村振兴战略的核心是产业兴旺促进生活富裕,目标是改善农村居住环境,提高村民生活质量。新型城镇化为农村劳动力进城就业创造了条件,以异地方式改变了农民生产方式和生活方式;乡村振兴促进了乡村转型升级,以就地方式改变了农民生产方式和生活方式。新型城镇化与乡村振兴存在异曲同工之处,两者相互依赖、相互促进、相得益彰。

但新型城镇化与乡村振兴又存在竞争关系。城乡一体化进程中非农产业不再是城镇独有,农业也不是乡村的专利。城市和乡村均具有由一二三产业构成的完整产业结构。劳动力、资本、土地和技术等生产要素成为城乡产业共同需要的资源。这样,城市和乡村之间形成资源争夺和产业竞争关系。城乡资源要素从分割到融合的过程也就是资源要素通过市场竞争实现优化配置的过程。当前,新型城镇化亟需能够实现稳定就业和稳定居留的农村转移劳动力,乡村振兴迫切需要能够创新创业的农村产业带头人和农民致富带头人。城乡一体化发展中农村劳动力将根据自身成长需求和禀赋特征自主选择工作地和生活地,自主抉择居留地和就业形式。

新型城镇化与乡村振兴是辨证统一关系。乡村振兴需要减少农民数量、提高农民素质、增加农民收入。城镇产业发展离不开农村转移就业劳动力支撑。城市高的收入预期形成拉力,农村低的收入现实形成推力,城市拉力和农村推力共同作用形成城镇化驱动力。农民进城并不代表实现了城镇化,市民化和落户才是稳定城镇化的标杆。如果进城农民工不能实现稳定就业和稳定居留,不能落户城镇,年长时将选择回流乡村,这样就形成城镇化泡沫,既不利于城镇化稳步推进,也不利于减少农民数量、增加农民收入,有序推进乡村振兴。在资源配置上,新型城镇化与乡村振兴形成矛盾的统一体;在劳动用工上,新型城镇化与乡村振兴成为相互依存的统一体。

假设1:获得赖以生存的收入是新生代农民工进城打工和居留城镇的主要目的之一。劳动收入对城镇农民工稳定居留产生正向影响。农民工收入水平与岗位技能相对应,所从事岗位技能要求越高,劳动收入越高,城镇居留稳定性越强。

假设2:源于恶劣的生产条件和收入水平,农业就业吸引力小。新生代农民工返乡务农主要迫于城市难以立足或家庭团聚。

(二)人力资本与稳定居留的二律背反

人力资本对城镇农民工稳定居留产生不确定性影响。如果人力资本水平太低,难以实现城镇就业或劳动收入不足以维持城镇生存,农民工将不具有充分的城镇居住能力;如果人力资本水平得到提高,城镇居留意愿可能会发生改变。农民工将不满足现有的工作岗位或所在城镇而选择更换单位或同时变换打工城镇。学历和迁移经验对农民工城镇稳定居留影响具有不确定性。

从广义上说,只要农民工没有离开城镇而返回乡村就称为城镇稳定居留,即使在不同类型、不同层级城镇间频繁流动。农民工迁移见识和打工经验推升了人力资本水平,人力资本水平既是城镇转移就业的门槛,也影响了农民工打工预期,成为农民工城镇就业和居留的不稳定因素。

假设3:人力资本对新生代农民工城镇稳定居留影响具有两面性。农民工岗位技能越高,收入水平越高,城镇居留稳定性越强。但学历和技能水平提升,新生代农民工会寻求收入更高的工作岗位和打工地点,城镇居留稳定性将会降低。

(三)模型构建

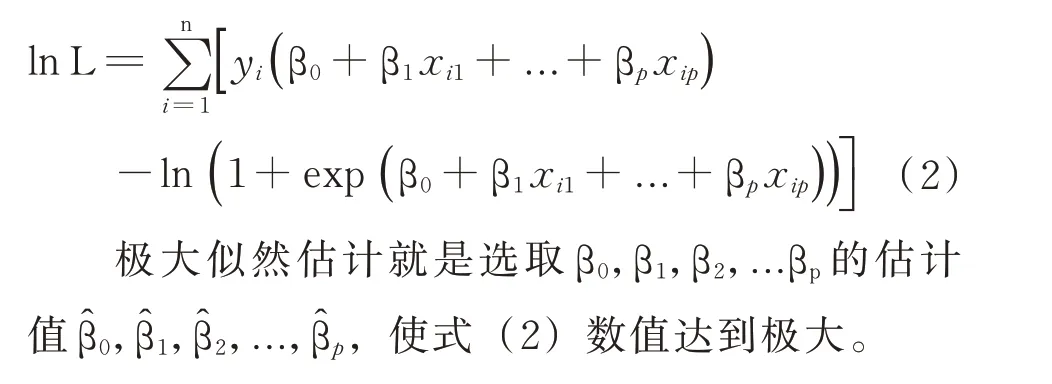

拟构建二元Logistic回归模型和多重定类Logistic模型,采用极大似然估计模拟变量系数。

1.模型1

构建系数为β0,β1,β2,...βp的二元Logistic回归模型。设y是0-1型变量,x1,x2,...,xp是与y相关的确定性变量,n组观测值为(xi1,xi2,...,xip;yi), (i=1,2,...,n),其中,y1,y2,...,yn是取值0或1的随机变量。

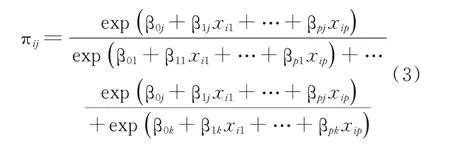

2.模型2

构建系数为β0j,β1j,β2j,...,βpj的多重定类Logistic回归模型。对于样本数据(xi1,xi2,…,xip;yij)(i=1,2,…,n;j=1,2,...,k),多 类 别Logistic回归模型第i组样本的因变量yi取第j个类别的概率为

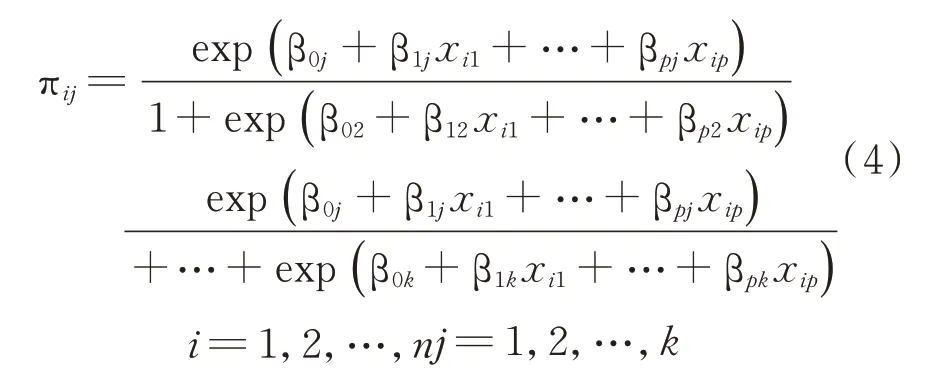

(3)式中各回归系数不是唯一确定的,把分母的第一项exp(β01+β11xi1+…+βp1xip)中的系数都设为0,得到如下回归函数:

(4)式中每个回归系数都是唯一确定的,第一类别的回归系数都取做0,其它类别回归系数的大小都以第一个类别为参照。

三、数据来源和变量描述

(一)数据来源

本研究数据来自于作者所做的城镇新生代农民工稳定居留全国问卷调查法。调查时间为2018年7-9月,调查对象为进入城镇打工仍为农村户籍的新生代农民工。调查地区以东部地区为主,涉及中西部地区。发放问卷1150份,回收有效问卷1023份。其中,北京市107份,天津市199份,山东省156份,长三角209份,珠三角67份,东北三省76份,中西部地区209份。

为揭示城镇新生代农民工稳定居留规律和演进趋势,调查样本没有按照农民工数量分布等比例抽样,而是重点选择城镇化水平较高的东部地区,尤其产业结构较高、就业稳定性较强的长三角和京津冀地区。工作变换频繁的珠三角地区和城镇化水平低的中西部地区样本相对较少。东部地区每个省市根据地级市(区)分布按比例随机抽样,中西部地区按照调查资源的可获得性进行问卷调查。

(二)变量选择

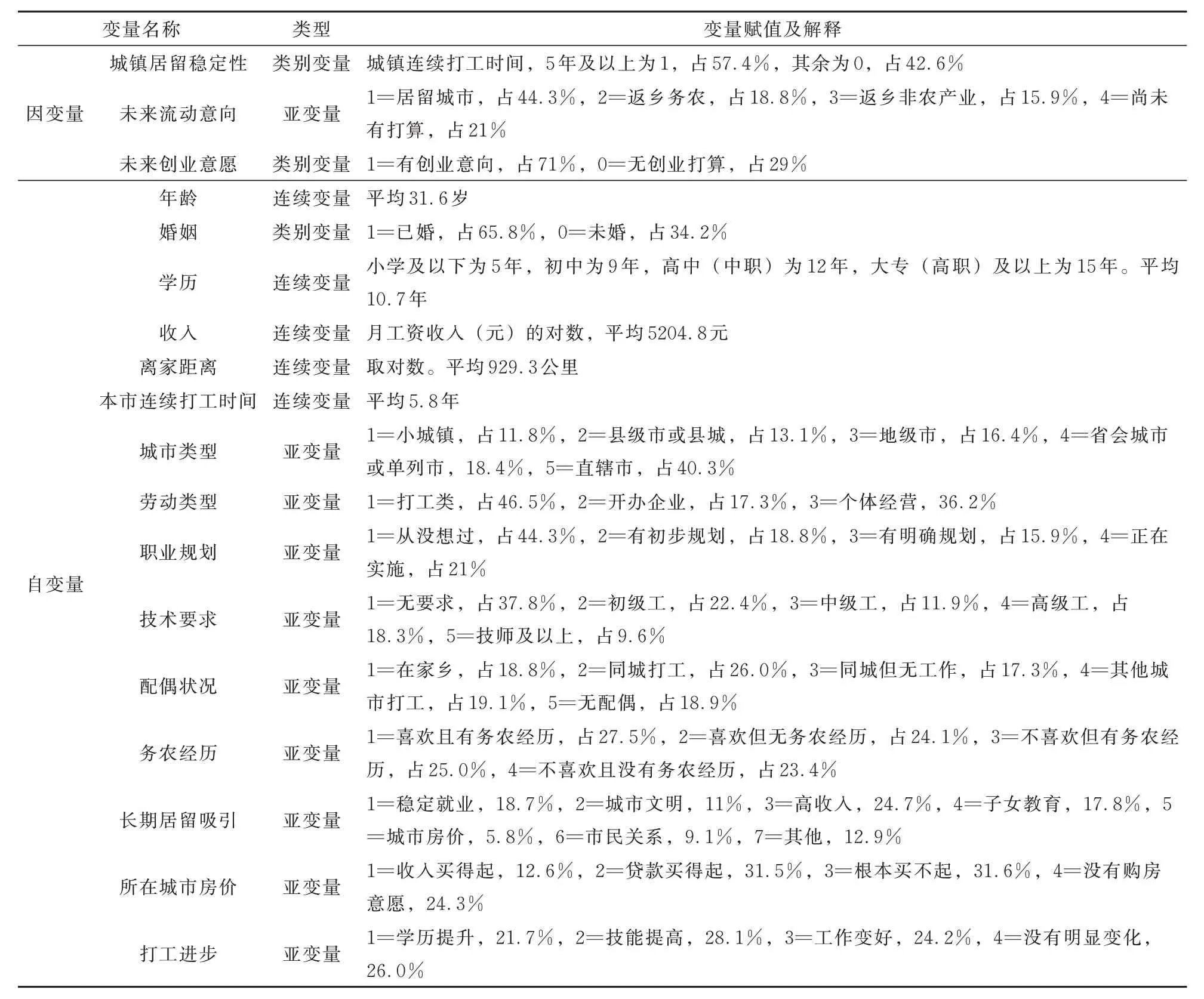

研究涉及的变量包括连续变量、类别变量和亚变量三类。连续变量是数值变量,类别变量是[0,1]组合变量,0为参照组;亚变量是[1,2...k]组合变量,以k变量为参照组。如表1所示。

表1 变量选择与描述

因变量“城镇居留稳定性”中长期稳定居留界定为城镇连续打工五年及以上,四年及以下为不稳定居留。界定标准参考外国人永久居住证办理条件中外国人配偶“婚姻关系存续满五年、已在中国连续居留满五年”,年满60周岁投靠境内直系亲属的,要求“在中国连续居留满五年”等相关条款。本研究中新生代农民工在一个城市连续打工满五年认定为实现了长期稳定居留,设为1,不稳定居留设为0。

连续变量中,样本中新生代农民工平均年龄31.6岁,65.8%的已婚,平均接受教育10.7年,目前城市连续打工平均5.8年,平均月收入5204.8元,打工地点离家乡距离平均929.3公里。为简化大数据计算,年打工收入和离家距离分别取自然对数形式,取对数后,原数值由水平数值转变为弹性关系数值,但不会改变变量间的相对关系。

四、实证结果及分析

(一)实证结果及检验

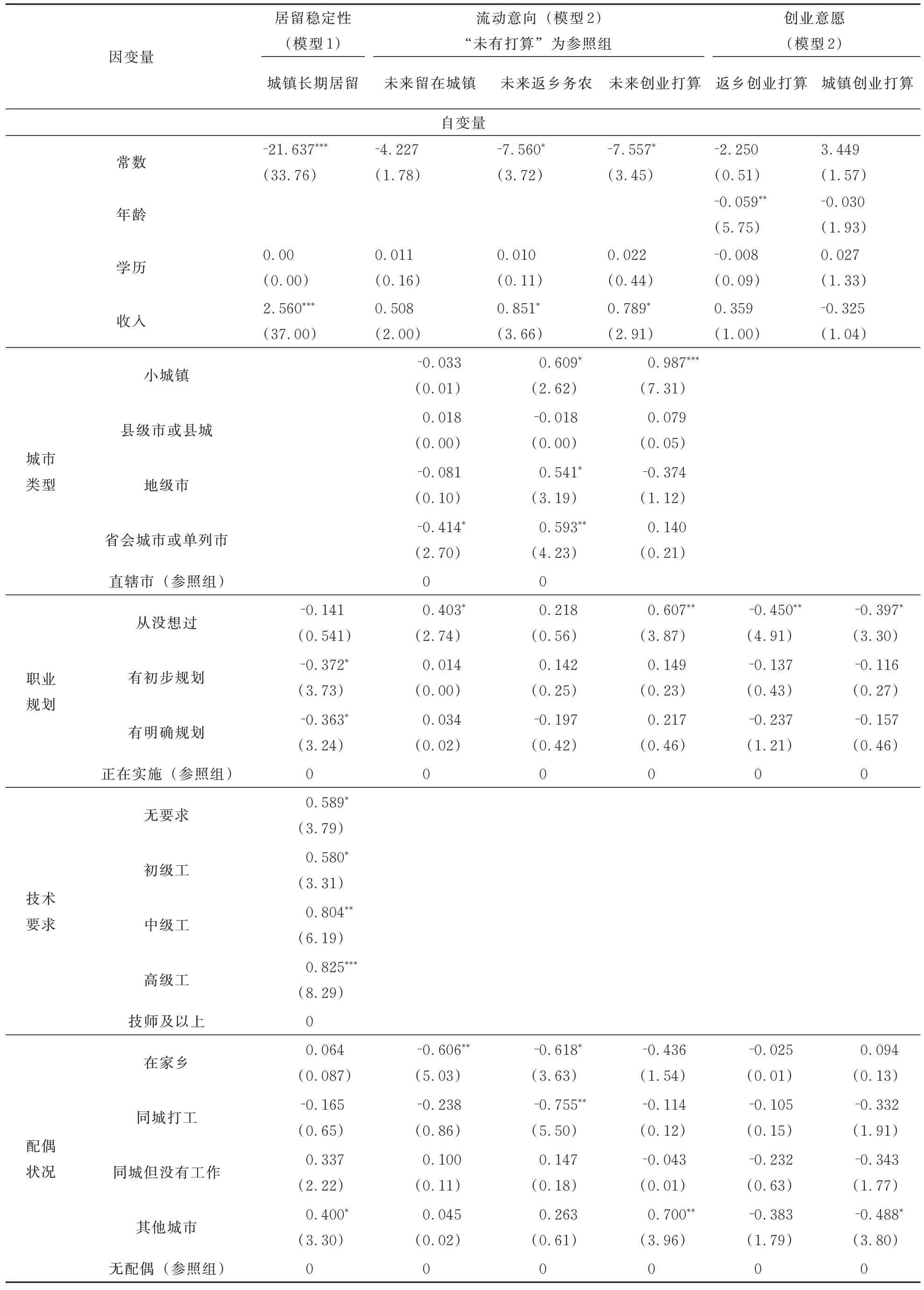

计量分析工具采用SPSS19.0,实证分析结果如表2所示。

表2 城镇新生代农民工稳定居留影响因素回归结果

续表

续表

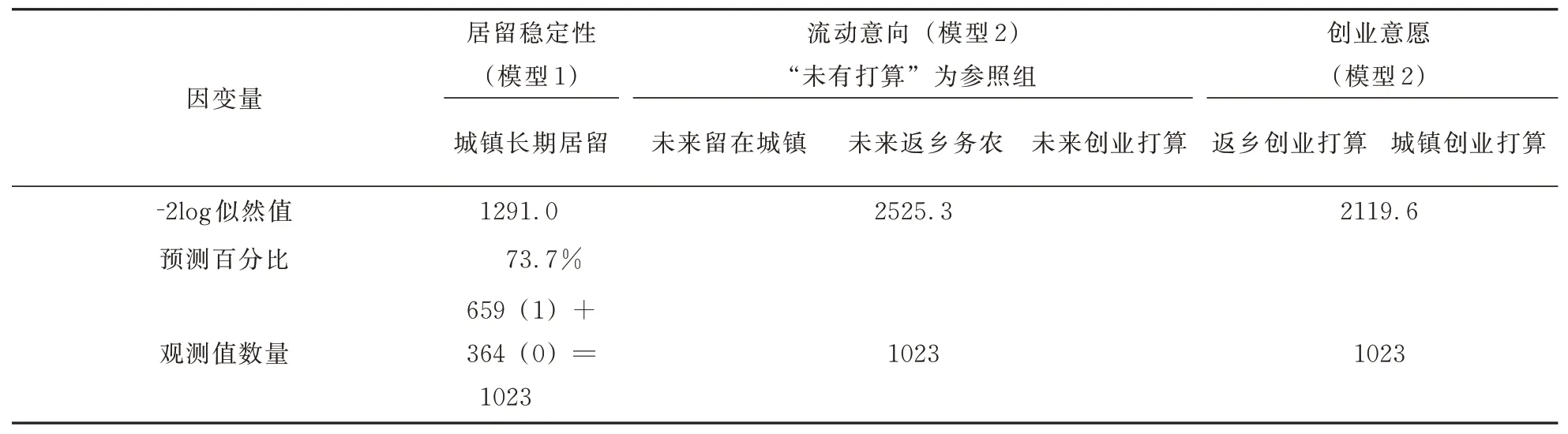

表2显示,居留稳定性、流动意向、创业意愿回归分析中-2Log似然值分别为1291.0、2525.3和2119.6,皆较大,三个模型整体具有显著性。从模型的预测效果看,居留稳定性模型总体预测准确率为73.7%,总体预测效果较好。

(二)实证结果分析

1.城镇稳定居留影响因素。从实证结果可以看出,收入水平、职业规划状况、岗位技能水平、市民关系、人力资本提升状况等对新生代农民工城镇居留稳定性影响通过了统计学检验,而年龄、学历、城市级别、离家距离、婚姻状况、配偶状况、子女状况等对新生代农民工城镇居留稳定性的影响没有通过检验,不具有统计学意义上的显著性。

被调查的新生代农民工34.2%未婚,已婚农民工没有落户城镇,更没有实现家庭整体市民化,配偶要么在农村老家,要么在城市打工。新生代农民工城镇居留目标仍然以打工赚钱为主(收入水平具有正向影响),而没有考虑家庭团聚和家庭市民化,这也验证了假设1。调查样本中新生代农民工与配偶分离的比率为46.6%,表明目前新生代农民工家庭进入城镇生活尚存在困难。如果没有将落户和定居城镇作为打工目标,城市级别和离家距离对稳定居留状况就不会产生影响。

对新生代农民工稳定居留产生积极影响因素除收入外,还有岗位技能水平、市民关系、配偶在其他城市打工。所从事岗位技能要求越高,收入和工作待遇越高,农民工打工居留年限越长,验证了假设3。与配偶在不同城市打工也有助于新生代农民工城镇稳定打工居留,这可能源于配偶之间的相互影响。而与配偶在同一城市打工没有通过显著性检验,说明如果不能落户城镇,农民工及其配偶将选择收入更高的城镇打工,而不会长期共同居住在一个城镇。融洽和谐的市民关系也有助于农民工长期居留。

对新生代农民工稳定居留产生消极影响的因素有人力资本提升和职业生涯规划。学历和技能提升后,新生代农民工将选择收入更高的工作和城市,造成城镇居留的不稳定性,这与假设3相一致。具有职业生涯规划的农民工会主动选择有助于职业目标达成的工作岗位和打工城市,导致出现城镇不稳定居留现象。

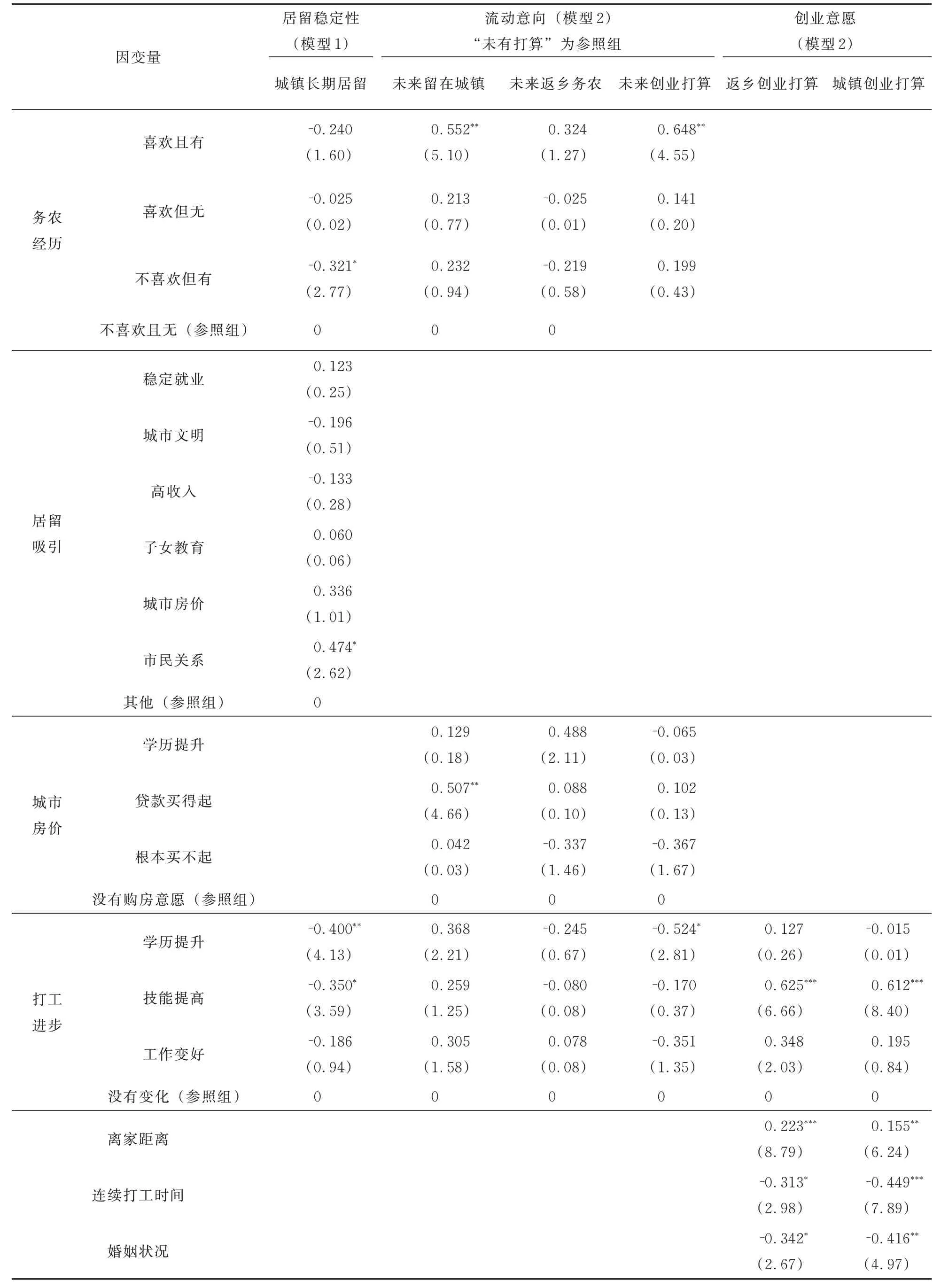

2.流动意向影响因素。本研究中,未来流动意向因变量分为留在城镇、返乡务农、返乡从事非农产业、没有打算四个亚变量,以没有打算为参照组。

从收入水平看,收入高的农民工愿意返乡就业,乡土对新生代农民工仍具有吸引力。从城市类型看,省会城市和计划单列市的农民工不愿意留在城市,愿意返乡务农。表明新生代农民工在大城市难以立足,倒逼农民工返乡。小城镇农民工多数就地转移就业并兼营农业,农民工会自由选择返农或返乡从事非农产业。从配偶状况看,家庭团聚一直是新生代农民工的夙愿。配偶在家乡的农民工不愿长期在城镇居留,愿意返乡务农;配偶在同一城市打工的农民工不愿意返乡务农,而配偶在其他城市打工的农民工愿意返乡非农就业。从务农经历看,农业仍不具有吸引力。喜欢且有务农经历的农民工要么愿意留在城镇,要么选择返乡非农就业,而不愿意返农归田,验证了假设2。表明即使喜欢农业,农业的艰苦生产条件和低收入水平也会让人望而却步。乡村振兴需要实现农业转型,大力改善农业生产条件,提高农业收入水平。从打工生涯进步看,学历提升的农民工不愿意返乡从事非农产业,表明农村非农产业仍难以吸引本乡本土人才回归。

从城市房价看,住房租赁或购买能力是城镇长期稳定居留的门槛。农民工依靠打工收入买不起城市住房,而通过贷款能够买得起城市住房的农民工能够长期居留城镇。新生代农民工普遍具有城市居留偏好,但居住能力影响农民工城市居留意愿。人口城镇化需要建立农民工住房保障体系,并逐步缩小农民工与城市人的住房保障差距,提高农民工城市居住和生存能力。

3.返乡创业意愿影响因素。年龄、婚姻、流动距离、职业生涯规划、打工时间、人力资本提升通过显著性检验,对新生代农民工返乡创业意愿产生影响。其中年龄小、未婚的农民工,具有一定的返乡创业动机,但城镇创业动机更强;打工稳定、没有职业规划的农民工创业意愿低,表明创业是积极主动的自主自觉行为。人力资本水平对创业意愿产生积极影响。打工过程中技能得到提升的农民工返乡创业意愿强;流动距离越远、见识越多的农民工返乡创业意愿越强。创业意愿不但受知识技能影响,不惧怕风险、见多识广、主动性人格等特征对创业意愿产生更加积极的影响。

五、结论与政策含义

新生代农民工城镇打工的主要目的仍是收入创造,而不是稳定居留城镇和市民化,收入水平高的农民工具有返乡就业倾向。新生代农民工普遍具有家庭团聚的愿望,但城市生存压力降低了新生代农民工家庭市民化意愿,成为城市人仍是新生代农民工的奢望和远景。

人力资本对新生代农民工城镇生存和居留产生显著性影响。人力资本水平提高后,新生代农民工将选择收入更高的工作和城市,造成城镇居留的不稳定性。

农村产业仍不具有就业吸纳力,农业尚不具有竞争力。即使喜欢农业且有务农经历的农民工也要么选择留在城镇,要么选择返乡非农就业,而不愿意返乡务农。新生代农民工返乡务农是源于大城市难以立足,倒逼返乡归田。农业的艰苦生产条件和低收入水平也会让人望而却步。农村非农产业发展尚难以吸引本乡本土人才回归,学历提升的农民工将会选择更好的发展去处,而不愿意返乡兴乡。

新生代农民工返乡创业意愿源于打工经历中的自省和成长。打工地离家乡越远,农民工返乡创业意愿越高。流动距离越远,农民工见识越多、自省越深,对事物的判断认识越科学,越能激发创业意愿。

2014年政府工作报告提出“三个1亿人”计划,促进农业转移人口落户城镇或就近城镇化。2017年中央一号文件提出“支持进城农民工返乡创业”,“鼓励各类人才回乡下乡创业创新”。为协同推进新型城镇化和乡村振兴,提出如下对策建议。

(一)协同推进农业转型和农村新型工业化,促进就近城镇化和乡村振兴

1.完善农村基础设施建设,改善农村人居环境。产业振兴和人才振兴离不开完善的基础设施、便利的公共服务和宜人的生活环境。当前乡村人居环境整治(如旱厕改造等)应因地制宜,挖掘特色,建设适合城乡居民居住生活的生态环境和基本条件;地方财政专项支持乡村尤其贫困村基础设施建设,加快推进乡村道路交通、网络通讯等公共设施完善;教育、医疗、邮政、电信、流通和金融等机构在农村设立分支机构,健全乡村公共服务体系[14]。

2.实行更具吸引力的返乡创业政策,有计划地将返乡农民工培育成为产业带头人。借鉴重庆市经验,以乡镇为单位,对本乡本土农民工能人和各类人才进行调查摸底,建立本土人才数据库。镇村两级党组织采取电话联络、座谈联谊、登门拜访等方式,进行“点对点”动员,吸纳有一定成就的农民工回乡挂职或创新创业。对回乡挂职的本土人才,参照村干部标准发放报酬和缴纳养老保险。对回乡创业农民工,帮助协调土地流转、融资担保、贷款贴息、税费减免等支持政策,有计划地遴选培育成为乡村产业带头人。

3.实行特色农产品价格补贴政策,提高农业吸引力。日本、澳大利亚等国家社会必要劳动时间耗用多的特色农产品价格走高,市场主体的农业从业积极性较高。我国乡村振兴需要农业兴旺和农业转型,需要改善农业生产条件,提高农业劳动收入,这就需要通过政府补贴(如按照种植面积对特色农产品实行价格补贴)逐步提高特色农产品生产经营收入,提高职业农民特色农业从业积极性。

4.推进农村新型工业化,促进农村劳动力就近转移就业和城镇化。江苏、浙江等省新农村建设经验表明,乡村振兴离不开乡村工业化。在生态环保高压约束下,农村应利用农业积累和打工收入集约发展“两低一高”的生态型工业和农产品加工业,创造非农就业机会,促进剩余劳动力就近转移就业和城镇化。

(二)省市区县成立乡村学院,启动紧缺人才培养工程,为乡村振兴提供智力支持

1.建议各省市涉农区县成立乡村学院,常态化开展农民学历教育、职业农民培育和技能培训等工作,各重点乡镇设立分院。乡村学院衔接和利用省市广播电视大学教育资源,实现农民远程教育和现场学习的有机结合。

2.建议省市农业大学与区县乡村学院合作开展一村一名大学生培育工程。农业大学负责师资匹配和教学安排,乡村学院负责场地、设施和学生管理。到2022年,按计划分批次完成所有行政村的大学生培养工程,农民大学生毕业后颁发成人本科学历证书。

3.建议省市教委引导农业大学设立农业技术推广专业,专门培养农业技术推广人才。农业技术推广专业为四年制本科专业,毕业生可以报考农业推广专业硕士研究生。

4.改革农业从业人员职称评定制度。设立农技推广专业技术职称序列,鼓励科技人员从事农业技术推广工作。制定职业农民、农业技术人员和农村实用人才职称评定办法,畅通职业技术和专业技术晋升通道。

(三)整合各类帮扶资金和支农资金,支持发展规模化特色产业

根据困难村帮扶工作中出现的问题,建议帮扶工作中改革帮扶资金使用办法。

1.整合帮扶资金,支持发展规模化特色农业经营。省市区县政府有计划地引进和培养特色农业规模化经营组织创办人,帮扶协调土地流转和融资支持。整合困难村帮扶资金,以入股等形式整体投入到特色农业经营组织,以特色农业发展带动困难村农民就业和增收。

2.农业综合开发资金优先用于农村道路交通、通信网络建设,优先支持设施农业、智慧农业、园区农业和田园综合体发展,提高特色农业规模化、设施化、智慧化经营水平。

3.构建区域一体化农业融资担保体系,鼓励农业担保公司跨省市开展业务合作。

(四)盘活农村集体建设用地、闲置宅基地和闲置房屋,促进市民下乡和能人返乡创业

1.按照落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权、适度放活宅基地使用权的改革方向,进一步放松农民闲置宅基地和闲置房屋使用限制,允许和引导农民成立房屋合作社,将闲置宅基地和房屋流转给村集体经济组织之外的成员,发展乡村旅游、健康养老、电商网点和其他社会服务事业,或租赁给下乡市民居住使用。

2.盘活农村集体建设用地,培育村民集体谈判能力,破解“农村建设用地自己用不了、用不好”困局。通过村庄整治、建设用地整理等节约出来的建设用地,优先支持返乡能人创办新产业新业态,或发展壮大农村集体经济。

3.改革农用地使用政策。细分土地功能用途,年度新增建设用地计划中单独设立田园综合体、特色农业企业等的辅助设施建设用地指标比例及其可硬化道路比例,简化农用地转用办理手续,支持现代农业发展[15]。