摸索 钻研 学习 实践

采访人:张强,成都大学中国东盟艺术学院音乐与舞蹈学院副教授,硕士研究生导师。

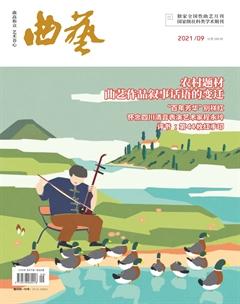

袁国虎艺术简介:青年评书演员,幼习戏曲,曾受诸多名师教益。2010年拜师评书表演艺术家徐勍先生,专业从事四川评书。深得乃师“手有劲、眼有神、身有形、步有法”的精髓,后拜师四川曲艺艺术家罗大春先生与散打评书艺术家李伯清先生。博采众长,兼收并蓄,不断丰富自我。在舞台表演上大量加入戏曲、话剧、谐剧、相声等艺术形式及手段,开拓创新。徐勍先生临终前曾说:“国虎说书,离我最近,隔我最远。”袁国虎台风大气、语言风趣、表演规范、口齿伶俐、节奏明快、刚柔并济。配搭口语俚词,俗雅结合。他涉猎宽,爱好多,因其精炼悦耳的语言、逼真神似的动作、充沛饱满的热情、绘声绘色的表演,故而成为四川评书优秀青年演员。

张强(以下简称张):首先祝贺你入选2020年中国曲协第三批“牡丹绽放—— 曲艺英才培育行动”项目(以下简称“培英项目”)。同时,在2020年8月份也入选为中华全国青年联合会委员。“培英项目”是中国曲协促进曲艺艺术繁荣发展的重点项目,是大力弘扬社会主义核心价值观和文艺界核心价值观,也是配合中国文联组织开展的“讴歌新时代,共筑中国梦”主题实践活动、“中国精神中国梦”文艺精品创作工程和“艺苑百花优秀中青年文艺人才宣传推介工程”,为有发展潜质的青年曲艺人才提供更系统更有力的支持。作为四川评书的新生代领军人物,能谈谈你的感想吗?

袁国虎(以下简称袁):荣誉至上,荣幸之至,我用以下几句话总结下我的感受:芙蓉雅爱牡丹红,蟾宫摘桂口舌中。昨日凯旋归故里,今朝愉悦看碧空。欣迎记者门前访,又遇天南电话通。艺海耕耘终有果,一年更比一年丰。在异彩纷呈的中国曲艺百花园中,评书艺术博大精深,独具魅力。这不,北京评书、四川评书、扬州评话、苏州评话等早已陆续成为国家级非物质文化遗产保护项目。我国五千年优秀传统文化积淀着中华民族最深的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信与文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。正如习近平总书记所说,满足人民群众对美好生活的期待,就必须提供丰富的精神食粮。2020年10月29日,党的十九届五中全会在北京顺利召开,本次会议集中全党全社会思想共识和行动智慧,为祖国未来5年乃至更长期发展擘画蓝图,为祖国持续繁荣发展奠定了坚实基础。在中国特色社会主义新时代,文化建设需坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展。不管国际形势再怎么错综复杂、改革发展再怎么艰巨,作为新时代青年的我们都要不忘初心跟党走,不畏惧艰难险阻,勇担时代使命;自觉加强本领历练,在岗位上争先实干,为祖国的建设添砖加瓦。作为新时代的文艺工作者,我将一如既往地坚定和巩固专业信念,学习新思想,争做新青年,勇担新使命,创作新作,努力成为中华文化的继承者、守护者和传播者。像我们年轻一代的曲艺人更是需要抱着对这门艺术的敬业精神,背靠传统、立足当下、展望未来,不断地摸索、钻研、学习、实践。

张:关于我们传统的四川评书能说说吗?如何坚持创造性转化、创新性发展?

袁:你问到我们的传统四川评书,我想说的是为了吸引听众,我们上一辈的说书先生们会把使用“扣子”和“章回”,以及制造悬念作为根本的结构手法用于故事的讲演上。这能够让我们评书的表演头头是道、滔滔不绝而又环环相扣,引人入胜。这些看着很简单,但实际则不易。这些都集聚了历代评书人的智慧与心血,通过口传心授流传下来,同时也是具有口头文学的特征。你们可能不知道,不同的演员、不同的流派对一部书的情节安排、人物塑造等,他的处理方式都是不同的,评议方面更是因人而异。说书人不仅是演员还得是作者,他们的讲演过程往往就是精心构思和不断创作的过程。这也正是我刚刚提到的口头文学的特点。而说书人要形成自己的艺术风格,是必须要通过日积月累才能够慢慢形成的。在这里,我想说说大书,也就是长篇书。作为一名说书人,首先得认清评书这门艺术的特点:故事性强、人物众多、篇幅较长、情节复杂、眉目清楚、结构单纯、词汇丰富、语言生动、表演细致、人物性格鲜明突出、细节描写较多。要做到这些,不靠我们传统的长篇大书是绝对不行的!遗憾的是,社会文化的重心发生了一些转移。再加上流行艺术的“低门槛”,传统艺术的“高难度”,逐渐让评书与观众产生了距离。那我们该怎么去面对呢?这个时候就必须懂得尊重传统“基因”的艺术,传承不仅仅是要存真,还得创新,而且是超越时代局限,符合当下需求的创新。当然,对于一些即将消亡的艺术形式,我们得采取特殊措施将其保存下來,延续下去,就如日本的狂言、歌舞伎等。复兴是什么,复兴是如何发展前进,是如何焕发青春,是如何征服观众,是如何由冷落而勃兴,又如何从沉寂中振奋,是如何在传统的基础上,深层开掘,新意诠释,有所提高和突破的。我们必须不断地丰富变化并发展着,必须要努力增强自身的活力与新时代相结合找到自己的位置。这个时候,你就得与观众进行心灵上的沟通,满足受众的审美需求。得到老观众的认同不易,得到新观众的赞赏更难。但目前我们传统的东西日渐式微。但这是我们老祖宗世代积淀与留存下来的,有它非凡的价值和不朽的生命力。守正创新很重要!也是我们文化艺术承传的价值所在,作为年轻一代,难道不值得我们去钻研与学习,摸索与实践的吗?

张:能举例一个作品来谈一下我们四川评书中如何体现继承与创新吗?

袁:《拳打镇关西》是我先师徐勍先生的代表作品,刚刚拜师的时候我就想学这段书。记得10年前我给师父说:“我想学《拳打》。”师父反问了我一句:“这段书你会吗?”我心想:我会还找你学?于是回答:“不会。”师父说:“那就等你会了再说。”后来我在成都坐馆说书的时候,就按照师父演出的路子自己弄出来说了。两年后回重庆又去找师父:“师父,我想学《拳打》。”师父又问我:“你会了吗?”我立刻点头:“会了。”师父点了一支烟,笑着对我说:“那你都会了还学什么呢?”我开先不理解,以为老先生保守。直到晚饭之后,师父让我在家里把“我会了的”《拳打》说一遍,之后逐一指出问题,具体剖析。2016年,“创造性转化,创新性发展”这两句话让我产生了交融的冲动,获得了结合的灵感。发别家之所未发,排别家之所未排。将戏剧的舞台调度与评书综合起来,在原版《拳打》的文本基础上进行了修改和加工,整理成双档评书。那个时候师父还在世,看了整理的文稿和提及的舞台设想后,他老人家很兴奋,让我立刻投排上舞台,可惜当时因为种种原因而搁浅。直到师父去世后两年,我才和师兄刘寒霜将这个节目排演成形。关于这个作品,还是那句话:汲现代元素,探旧书新说。首先从文本来说,结合传统是继承。那么如何创新呢?从内容来说,我巧妙地把当下打黑除恶挂在了我的文本里面,古今结合。形式上,它不光有可听性,它还把整个舞台调动起来,还具有可看性。尽量地把一个听觉艺术变成一个综合艺术。我们以前的听觉艺术也不是纯粹的听觉艺术,也有一些表演,但更多的还是听故事。做这样的创新,必须去找大家熟知的故事,才会有共鸣。故事本身也许并不吸引人,要怎么去玩儿他才是你要做的。包括人物的跳进跳出,时而进入人物,时而是两个人之间的交流,和观众的交流,台上的交流,这样整个舞台就活起来了。

张:就上面关于“交流”,能不能举些经典的片段?或你认为这个作品设计得比较好的地方?

袁:鲁提辖拳打镇关西,设计了3个层面的不同的老百姓的旁白。不光是鲁提辖要打他,还要旁边老百姓的烘云托月,鲁提辖和镇关西两个角色说完了,我们两个要跳出各自的站位,走到舞台中间又变成了街边的小人物进行交流。周转于舞台之间,然后又回到我们各自的人物。还有就是把我们以前说书人的评论借用剧中人物去表达,设计一些当时旁观者的语言,比如说去表现镇关西有多坏那种氛围。另外一点,在文本上结合的打黑除恶,最后要打镇关西的时候我们又变换另外两个人物:老百姓在旁边喊打,另一个人就要去捂嘴,问你在喊什么,老百姓说喊打,另一个人就要去提醒他,人家是什么势力,你敢喊打?老百姓回道:我不怕。但今天鲁提辖就是来扫黑除恶的。所以说那时候老百姓群情激奋,纷纷为鲁提辖的壮举加油鼓劲。现在观众肯定要鼓掌了,这时候我们又从角色里跳出来。一个舞台,两个空间。包括前面,我们也是按照师父教的传统比如说贯口之类的,说下来,观众肯定要鼓掌,一鼓掌气氛松下来。在这里我让观众不要鼓掌,来给我提问。这又是一番互动。既有知识性又有故事性。我在这里面所用的一切手段,都没有背离我们的传统评书。其实,双档评书很早就有,而我有一个原则,就是一加一必须大于二我才会动,不然我宁可一个人说,原汁原味继承下来也是不错的。动这段书其实是一种尝试,我想,这并非是躁动追求下的艺术错位,而是坚持民族文化的同时,力求发展民族文化,换个说法,就是要寻求民族特色和时代特色的统一,符合现代观众的欣赏习惯和审美情趣。

张:“培英项目”是从常年活跃在曲艺创作表演理论评论一线、曾荣获中国曲艺牡丹奖的部分中青年曲艺人才中遴选培育对象,通过资金支持、专家指导、演出交流、研讨培训、汇报展演等多种方式,培育和打造一批曲艺艺术中坚力量,带动和促进曲艺艺术的发展和曲艺事业的繁荣。你作为第三批“培英项目”中的一员,对发展四川评书有何想法和工作计划呢?

袁:面对我们当下的好时代,四川评书有着巨大的发展机遇,同时也面临着不可回避的艰难挑战。尤其是物质文明的提高时刻改变与丰富着民众的生活,评书艺术将如何适应这前所未有的新局面,是当下的一个重大课题。关于我目前着手的工作有两个方面:一方面是关于国家级非物质文化遗产丛书《四川评书》的撰写。这部书拟从评书史话、艺术特色和风格流派、结构、串条方法、叙事方法、描写方式等几个部分来展开:比如说四川评书史话,我从“龙门阵”开始摆黄帝时期的神兽白泽、周朝庄王姬佗、孔孟之说、春秋时期苏秦张仪、到后面以清代、民国、中华人民共和国成立后等这条时间线来讲述四川评书的溯源及发展。在关于四川评书的艺术特色方面,我将从水棚、茶馆与四川评书、“条”与“串条”、谈奇、论热、说紧、道谐等来进行论述,同时我将分别从川东、川西、川南、川北这四个不同的地域来论證四川评书的风格和流派。后面的章节会涉及到我们传统四川评书的知识,比如说起梁子、立四柱、断气口、条路、勾挂、衔接、环扣、加扣子、扎门坎这些我们四川评书的结构,还有关于串条的开门见山法、抛砖引玉法、顺藤摸瓜法、隔年种瓜法、欲擒故纵法、弄虚布疑法、草蛇灰线法、蚯蚓降龙法、移花接木法、斗转星移法、烘云托月法、节外生枝法、搭桥过沟法、横云断山法、寒冰破热法、快风扫雪法、夕阳返照法、一枪下马法。包括评书的“评”和“讲演”,在我的这本书中也将进行详细论述。整本书也算是给四川评书进行较为系统的爬梳整理与总结吧,希望给本行业作点贡献,也带动更多年轻人能够关注到我们四川评书。另一个方面,回归到作品上来说,一是创作关于建党100周年的中长篇红色题材作品如《红岩英烈谱》《风云山城》《三块银元》;二是在思考与打磨作品,准备尝试一下三人评书,在2019年北京“艺往情深”京渝曲艺交流专场中演出过的双档评书基础上再添加一人,这个形式或许会走弯路,但我觉得在磨练作品的过程中是允许尝试、允许失败的。计划准备通过多层空间来诠释不同人物,用镜头语言来演绎,但最终走一圈下来还是得回归到一人的主体上来,包括如何调动以及把控舞台,用更多的形式包装自己,但形式可以丰富却不能大于内容。希望这个三人评书能够做到一加一再加一是大于五的效果,让我们拭目以待吧。

〔本文为国家留学基金委西部地区人才培养访问学者项目,留金项(2020)28号;成都大学2021年度“课程思政专项研究”重点项目《红色文化在器乐教学中的隐性渗透》(2021KCSZ01)阶段性成果〕

(责任编辑/邓科)