胸椎旁入路神经阻滞复合全身麻醉对微创肺癌根治术患者镇痛效果及血流动力学的影响

林琳,刘立鹏,马松梅

商丘市第一人民医院麻醉科,河南 商丘4761000

肺癌的发病率、致残率均较高,但目前其致病因素仍不能完全明确。肺癌会严重影响患者的呼吸功能,使气体交换系统出现障碍,且可随着肿瘤细胞的扩散,侵袭胸膜、纵隔及肺部静脉血管。肺癌根治术可有效抑制肺癌细胞的转移,改善患者的肺功能,达到延长生存期的目的。传统肺癌根治术由于伤口创伤面较大,患者的机体应激反应明显,进一步增强了全身炎性反应,临床治疗中,有效控制手术导致的应激反应能有效降低术后并发症发生率。因此,有效控制肺癌根治术患者的术后疼痛程度有重要意义。近年来,由于微创手术的创面及创口较小,手术成功率明显提高,降低了术后并发症发生率,已广泛应用于临床各领域。传统的麻醉方式虽然能一定程度上为手术的顺利进行提供保障,但麻醉药物剂量、疼痛改善方面始终是麻醉方式选择的重点。近年来,胸椎旁入路神经阻滞麻醉逐渐应用于微创肺癌根治术等胸外科手术中,为评估该麻醉方式的临床价值,本研究探讨胸椎旁入路神经阻滞复合全身麻醉对微创肺癌根治术患者镇痛效果和血流动力学的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年1 月至2020 年1 月在商丘市第一人民医院进行肺癌根治术的123例肺癌患者。纳入标准:①年龄40~65岁;②均给予急性X线、支气管镜及痰细胞学检查,呈局部肺气肿或存在肿瘤细胞浸润现象,符合手术指征,均接受胸腔镜肺癌根治术治疗;③对本研究所用的麻醉药物无过敏史。排除标准:①临床分期为Ⅳ期,且肿瘤细胞已出现远处转移,累及淋巴、肝、肾等组织;②有慢性疼痛史;③既往接受过开胸手术;④合并严重的脊柱侧凸或其他慢性疾病;⑤穿刺部位皮肤组织感染。采用随机数字表法将123例肺癌患者随机分为对照组(n

=60)和研究组(n

=63),对照组患者胸腔镜肺癌根治术中给予全身麻醉,研究组术中给予胸椎旁入路神经阻滞复合全身麻醉。对照组中男37 例,女23例;年龄(57.69±6.29)岁;病理类型:腺癌28例,鳞状细胞癌32 例;TNM 分期:Ⅰa 期15 例,Ⅰb 期18 例,Ⅱa 期20 例,Ⅱb 期7 例。研究组中男38 例,女25例;年龄(58.01±6.25)岁;病理类型:腺癌30例,鳞状细胞癌33 例;TNM 分期:Ⅰa 期16 例,Ⅰb 期20 例,Ⅱa 期19 例,Ⅱb 期8 例。两组患者性别、年龄和病理类型等基线特征比较,差异均无统计学意义(P

﹥0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准通过,所有患者均知情同意并签署知情同意书。1.2 麻醉方法

对照组患者胸腔镜肺癌根治术中进行全身麻醉,密切监测各项生命体征。全身麻醉方案:静脉推注0.4 μg/kg 舒芬太尼、2.0 mg/kg 丙泊酚、0.1 mg/kg维库溴铵进行诱导麻醉,采用双腔支气管导管插管,纤维支气管镜定位,并采用呼吸控制器对患者的呼吸能力进行控制。术中采用2.00 mg/(kg·h)丙泊酚、0.05 μg/(kg·h)瑞芬太尼静脉泵注,手术期间不间断给予0.04 mg/kg 维库溴铵维持麻醉,并采用呼吸机监控患者呼气中的CO浓度,使CO分压﹤40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。

研究组患者胸腔镜肺癌根治术中给予胸椎旁入路神经阻滞复合全身麻醉,全身麻醉方案与对照组相同,胸椎旁入路神经阻滞方案具体如下:指导患者采用侧卧位,超声探头消毒后对T胸椎旁神经阻滞进行探查,并将探头涂上耦合剂放置于无菌手套内,对棘突连线旁进行超声检查,确定穿刺点。选择合适的穿刺针,并浸润于利多卡因内,并连接神经刺激器,对患者进行麻醉,并观察患者肌肉是否出现颤动,颤动时应调小电压或回抽注射器,进行穿刺针进针时,应与皮肤垂直方位,触及T横突后,调整穿刺针角度,横跨突触,并同时观察患者肋间肌的变化。两组患者的穿刺成功率均为100%。

1.3 观察指标和评价标准

1.3.1 麻醉效果 术中及术后评估两组患者的麻醉效果,包括麻醉时间、术中出血量、术中瑞芬太尼使用量、术中丙泊酚使用量、术后舒芬太尼使用量、术后镇痛泵按压次数。

1.3.2 血流动力学指标 麻醉诱导前、麻醉诱导后30 min、术后6 h,比较两组患者的血流动力学指标,包括收缩压、舒张压及心率。

1.3.3 疼痛程度 术前和术后2、24、48 h,采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评估两组患者的疼痛程度,Cronbach’s α=0.90,效度系数为0.82。

1.3.4 不良反应 术后,比较两组患者的不良反应发生情况,包括恶心呕吐、嗜睡、呼吸抑制等。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 麻醉效果的比较

两组患者麻醉时间、术中出血量比较,差异均无统计学意义(P

﹥0.05),研究组患者术中瑞芬太尼使用量、术中丙泊酚使用量、术后舒芬太尼使用量、术后镇痛泵按压次数均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P

﹤0.01)。(表1)

表1 两组患者麻醉效果的比较

2.2 血流动力学指标的比较

麻醉诱导前,两组患者收缩压、舒张压及心率比较,差异均无统计学意义(P

﹥0.05)。麻醉诱导后30 min,两组患者收缩压、舒张压均低于本组麻醉诱导前,且研究组患者收缩压、舒张压均低于对照组,差异均有统计学意义(P

﹤0.05);但两组患者心率组内及组间比较,差异均无统计学意义(P

﹥0.05)。术后6 h,两组患者收缩压、舒张压及心率均低于本组麻醉诱导前,且研究组患者收缩压、舒张压及心率均低于对照组,差异均有统计学意义(P

﹤0.05)。(表2)

表2 不同时间点两组患者血流动力学指标的比较()

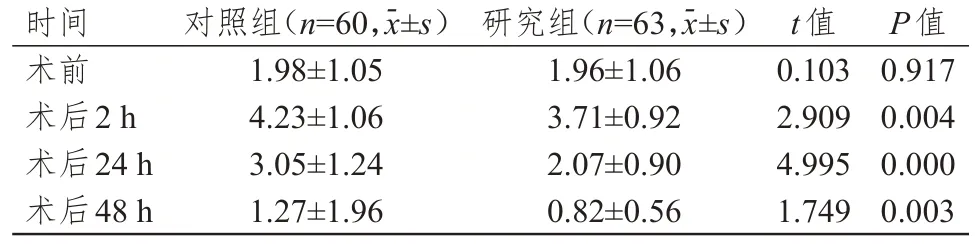

2.3 疼痛程度的比较

术前,两组患者VAS 评分比较,差异无统计学意义(P

﹥0.05)。术后2、24、48 h,研究组患者的VAS 评分均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P

﹤0.01)。(表3)

表3 手术前后两组患者VAS 评分的比较

2.4 不良反应发生情况的比较

对照组发生恶心呕吐8 例、嗜睡10 例、呼吸抑制6 例,不良反应总发生率为40.00%(24/60);研究组发生恶心呕吐4 例、嗜睡2 例、呼吸抑制1 例,不良反应总发生率为11.11%(7/63);研究组患者不良反应总发生率明显低于对照组,差异有统计学意义(χ

=13.605,P

﹤0.01)。3 讨论

近年来,胸椎旁入路神经阻滞麻醉逐渐应用于微创肺癌根治术等胸外科手术中,微创手术对患者造成的创伤较大,便于术后各项身体机能的恢复,同时胸椎旁入路神经阻滞麻醉对肺癌根治术患者的麻醉效果较为理想,可减轻患者的疼痛程度,降低并发症发生率,临床应用效果较好。本研究探讨胸椎旁入路神经阻滞麻醉对微创肺癌根治术患者镇痛效果及血流动力学的影响,为临床治疗提供参考。

本研究结果显示,研究组患者术中瑞芬太尼使用量、术中丙泊酚使用量、术后舒芬太尼使用量、术后镇痛泵按压次数均低于对照组,表明胸椎旁入路神经阻滞麻醉在微创肺癌根治术术中使用较低剂量的麻醉药物,即可达到较好的麻醉效果,麻醉诱导后30 min,两组患者收缩压、舒张压均低于本组麻醉诱导前,且研究组患者收缩压、舒张压均低于对照组;术后6 h,研究组患者的收缩压、舒张压、心率均低于对照组,表明胸椎旁入路神经阻滞麻醉能有效减小患者的血流动力学指标变化幅度,维持血流状态稳定,对患者的术后恢复发挥良好的促进作用。本研究结果显示,术后2、24、48 h,研究组患者的VAS 评分均低于对照组;且研究组患者的不良反应总发生率低于对照组。这可能是因为胸椎旁入路神经阻滞麻醉应用于微创肺癌根治术中的麻醉效果较好,可明显减少麻醉药物的使用剂量,对患者正常生理功能的影响较小,减轻了患者的疼痛程度;同时,微创肺癌根治术的伤口较小,更有利于患者的术后恢复,可有效降低术后并发症发生率,与Pace 等的研究结果一致,胸椎旁入路神经阻滞复合全身麻醉的麻醉效果较好,能够有效维持患者的血流动力学稳定,减轻手术应激反应,对患者的创伤较小,有利于手术的顺利实施,预防术后并发症的发生。

综上所述,胸椎旁入路神经阻滞麻醉可有效降低微创肺癌根治术患者术中及术后麻醉药物的使用剂量,镇痛效果较好,且可减轻疼痛程度,改善血流动力学指标,降低术后不良反应发生率。