匹配仪器信号的中医证候测量变量及计量模型

王俊文

0 引言

2019年10月,国务院发布的《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》中提到“研究设立国家中医药科技研发专项、关键技术装备重大专项和国际大科学计划”,“研发一批先进的中医器械和中药制药设备”,吸引了信息技术等工程领域的专家关注中医装备研究,希望中医也能顺利对接现代科学技术,借助于各种检测设备不断升级辅助检查手段,改变基于医师主观判断、经验积累的传统中医信息采集方法。

然而,中医工程研究长期面临跨学科人才缺乏、中医理论具有复杂性和综合性、难以用现代生物学等现代科技进行医理解释,以及中医界人员和其他学科人员存在沟通困难等诸多问题。其中,最关键的是中医诊疗装备的测量原理和中医医理对接困难。因此需要搭建桥梁来跨越中医理论与现代科学技术之间的“鸿沟”。

测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是一种量化过程。在机械工程里面,测量指将被测的量与具有计量单位的标准量在数值上进行比较,从而确定二者比值的实验认识过程。测量的客体就是测量变量,本文将中医仪器的测量客体定义为最小测量单元,用中医语言描述为测量元素,用工程学语言描述为测量变量。

由于中医一直讲究整体观念和辨证论治,哪些因素可以作为诊断仪器的测量变量,尚无定论。本文希望建立一种简单明确且可扩展的“中医理论-检测设备”对接方法和体系:通过对中医基础理论中相关概念的梳理,解决由于中医理论本身的多维性所导致的问题[1];明确和统一中医客观化测量的客体,为中医诊断信息的采集建立规范的测量变量体系,并促进中医智能设备研究的开展。

1 资料与方法

分析仪器测量的客体,根据测量学规律和需求,分析可测量客体的特点,并从中医理论体系中寻找相应的测量客体。

通过中医诊断学相关文献回顾,梳理中医病因、病机、病位、病性等中医基础理论和诊断学概念,以及经络腧穴等针灸概念,选择合适的测量客体。中医仪器测量变量应该具备这些特点:逻辑独立,边界清楚,可区分测量变量和量值。比如证候要素中“阳虚”“阳亢”两个证候要素,需要合并成“阳”这样一个测量元素,把“虚”和“亢”等作为量词,用测量变量的值来描述。

2 结果

2.1 定义中医测量元素

中医测量理论上包括病、证、症及微观指标等多个层次的测量。其中,辨病、症及微观层次的测量与西医疾病诊断和检测类似,本文中暂不涉及;而证候层次的测量,则是中医测量的特殊之处。现代中医研究很重视证候层次的测量,朱文峰[2]、张启明等[3]提出了证素/证候要素的概念,对中医证候进行了分解和规范,得到了广泛的应用。

本研究提出的测量元素与证素/证候要素有相似之处,但不等同于证候要素。其区别在于证候要素是表示证候的最小单元,临床医生通过四诊等方法收集到患者寒热、疼痛等信息资料后,可以进行证素判断,确定病位(如心、肺、脾、肝、肾、胃、胆等)、病性(如寒、热、湿、痰、气虚、血虚、阴虚等)[4];而测量元素是为了支持证候要素辨识而进一步分拆出来的诊断细节,它可以不是证,而仅仅是病位、病因等任何一个最小可测量的元素或者变量。仪器研究者可以选择一个元素进行对标和测量,不需理解中医“证”的概念。

2.2 中医证候测量元素及其分类整理

通过文献回顾,收集关于证候要素/证素相关的文献,获取其中前人研究总结出来的证候要素/证素,作为候选最小测量变量的基本来源。朱文峰[2]对中医诊断学教材和历代书籍中关于证素、证候基本单元的概念进行了全面梳理,通过逐项筛选,提取出了规范的通用证素53项,含病位证素20项、病性证素33项。此外,还有五官专科病位9项,以及尚待明确研究者10项。

本文在此基础上,根据测量学原理和实际测量需求,进一步将上述证候要素/证素拆分成最小中医测量单元,或者说是测量元素。

定位证素,即心、肝、脾、肺、肾等(详见表1),全部保留作为定位测量元素;而定位证素中跟中医特色流派相关的概念,归为流派测量变量,如太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴是伤寒派测量元素;卫分、气分、营分、血分是卫气营血测量元素;胸膈[上焦]、少腹[下焦]、脾胃[中焦]是三焦辨证测量元素。

定性证素很多是由两个元素组成的复合概念,比如阴虚,是由阴和虚两个概念复合组成,需要先进行拆分,才能得到可测量的最小组成单元,即测量元素,包括精、神、气、血、津、液、阴、阳;风、寒、暑、湿、燥、火、疫、痰、食、虫;毒、瘀、水、饮、热;怒、思、悲、恐、惊、忧、喜、虚、实、闭、脱、积、结、停。

这些测量元素可作为测量变量和仪器测量信号相匹配,并通过仪器测量信号的大小对这些变量进行赋值。

2.3 构建中医证候测量变量体系

为了方便使用,将测量变量进行分类整理,每一类尽量涵盖本分类下所有相关中医概念;分类和分类之间不互相交叉;每个测量变量概念之间也能互相独立不交叉;共将测量变量分为5个大类,分别用于确定病位、描述中医生理、中医病机或病性、适应不同中医理论流派,以及用于眼、耳等专科测量变量。各大类所包括的测量变量如表1所示,类型以及所包含的变量都可以根据测量需求再增加。

中医证候测量变量体系如下。

(1) 变量类型1(定位):心、肝、脾、肺、肾、胃、胆、小肠、大肠、膀胱、三焦、心神[包]、胞宫、经络、筋骨、关节等。

(2) 变量类型2(生理):精、神、气、血、津、液、阴、阳等。

(3) 变量类型3(病因病机):风、寒、暑、湿、燥、火、疫、痰、食、虫;虚、实、毒、瘀、水、饮、热、闭、脱、积、结、浊、石等。

(4) 变量类型4(流派相关):太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴;卫分、气分、营分、血分;胸膈[上焦]、少腹[下焦]、脾胃[中焦]等。

(5) 变量类型5(专科):目(肉轮、血轮、气轮、风轮、水轮)、耳、鼻、咽、齿等。

仪器测量时,可以采用单独测量定位变量、生理变量、病机变量,也可以将单个变量进行组合,比如太阳阳明合病、心血、肝阳等;此外,所有的测量变量均可以再行扩充或者细化,根据新的检测技术或者检测手段,丰富中医证的测量变量体系。

为了适应不同流派的测量需求,将流派测量变量单列,一方面使经典概念更清晰明确,另一方面也便于不同流派的接入和融合共存。

2.4 测量变量的计量模型及示例

在实际应用中,测量变量主要用于各类型的中医诊断设备研发,以及基于中医诊断设备所采集到的信息而构建的信息化系统。根据中医整体观念以及四诊合参的传统做法,同一患者的多源信息可用测量变量和计量模型进行打标和计量。下述为利用测量元素对各种中医诊断设备和方法所收集到的信号进行打标和计量的方法示例。

2.4.1 根据仪器测量原理来获取测量变量的具体数值

以舌象检测为例,可根据分区来检测心、肝、脾、肺、肾等定位要素,同时,结合舌质和舌苔的形状、颜色、厚薄程度,检测寒、热、火、湿、虚等病机要素。中医脉诊也是通过寸、关、尺三部来确定定位要素,同时结合脉率、流利度等特征,来检测寒、热、痰、淤等病机要素。这都是从综合到细分的检测方法,是对传统中医诊断方法的模拟。

2.4.2 所有的测量变量均可以再行扩充或者细化

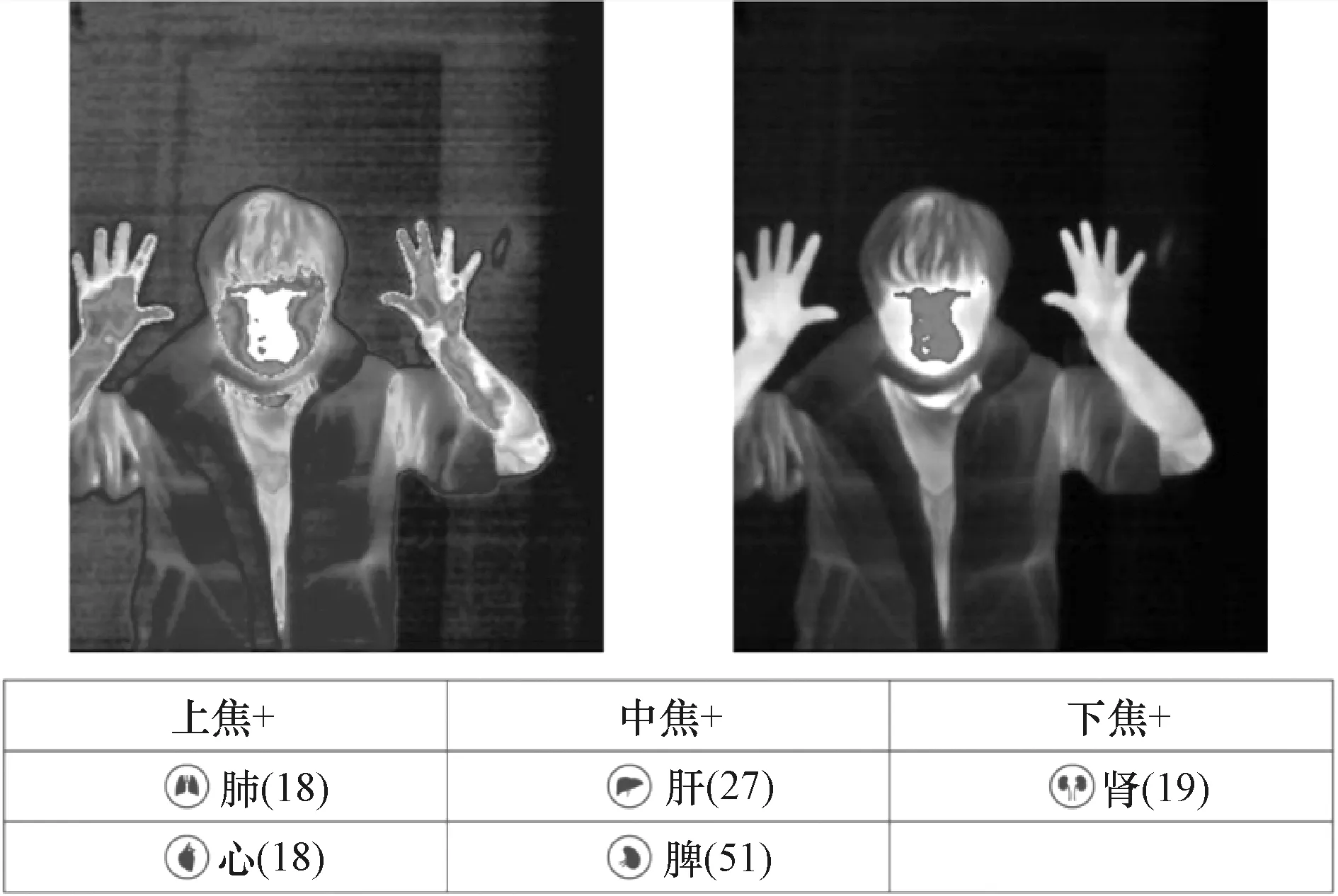

在传统综合检测的基础上,根据新的检测技术或者检测手段,丰富中医证的测量变量体系。比如红外检测信号的计量模型如图1所示,某红外仪采用面部全息分区的温度值来对病位变量进行计量。在诊断时,医生根据五脏分区数值便可以判断病位主要在脾,其次在肝。

图1 红外检测仪面部全息分区温度值

2.4.3 主观性测量变量

症状的测量测量方法,一是选择量表或者评分工具,如疼痛,可以采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分[5];二是采用简单的模糊计量的方法[6],按无(0)、轻(1)、中(2)、重(3)计分。

2.4.4 比较和排序算法

为便于计算,本文进一步统一计量规则,以满分“10”或者特别严重者所记“3”为100%,无则为0,中间按分值转换成百分比,作为比较或者排序等计算算法的基础。

3 讨论

中医界已经开发了四诊仪、经络仪等仪器设备,未来还会有越来越多的装备可以获得各种人体检测信号。为了高效和系统地对这些装备信号进行符合中医理论的解读,需要建立装备检测原理与中医医理之间的匹配方法和对应接口,明确装备检测信号对于中医疾病诊断、辨证论治和疗效评价的价值,使得新技术新装备为中医所用,也便于理工科工程技术人员理解并研发中医装备。

本文基于中医界关于“证”尤其是“证素”的研究文献,通过综合、整理、分拆等方法所建立的“证”的测量元素体系,是一个稳定而开放的模型。稳定是指植根于传统的中医基础理论和中医诊断学研究,开放是指该模型可以不断增加细化以接入各种设备,包括基于不同测量原理可以为中医所用的检测设备。比如可穿戴设备对汗的检测,归到“液”,但是汗液的多少,可以达到定量检测;对神的检测,目前有影像学研究基于步态分析或者面部表情变化,可以检测到中医生理元素“神”。

在建立中医测量体系的基础上,中医工程领域可以通过各种装备对中医人体进行系统化分解测量,并建立多源信息融合模型,对客观化检测得到的信息进行综合处理。这一从整体到分解,再从分解到综合的过程,既符合中医整体观念,也能方便地对接基于还原论的现代生物科技和各种检测手段。能解决制约中医药装备研究或者说是中医理论现代化研究的核心问题,便于理工科等跨学科研究者的理解和介入,促进和加速中医诊断装备的研发。

同时,对于中医界内部来说,以此为基础,可以实现对中医医生辨证分型及疗效评价思维的模拟,用客观信息减少诊疗过程中人为因素的影响,协助中医传承或进行自动计算,更高效率地解决未来大数据时代大量医案和病案的处理、推荐、筛选和排序等问题。

4 结论

本研究对中医证候测量变量的明确,以及对于计量模型的构想尽量全面系统,以方便组合、计量和综合使用。但它不是封闭完美的指标体系,某一测量变量现在未被列入,可能以后会被列入;某一测量变量现在还不能准确计量,或许以后会有办法进行计量。本研究希望能启发性地来使用这些测量变量,因此对变量体系的接入方法进行示例说明,希望能将各种检测设备对标这些测量变量,并通过这些测量变量接入到中医基础理论中,不断丰富和细化中医诊断中的客观化检测指标,并使仪器测量信号能更便捷地应用于中医临床。

由于中医的整体观念,多种中医诊疗设备所检测到的指标都难以直接形成准确的整体诊断,中医诊断时往往需要根据四诊合参的原理,综合利用多种设备检测到的信号。本文对基础理论的复杂概念进行分解后得到的中医测量元素,一端连接中医基础理论,一端连接设备检测信号,在中医的传统知识体系和现代科技体系之间建立起链接和桥梁,对于各种中医信息化系统的开发,尤其是中医智能辅助诊断系统的开发,以及各种中医装备的研发和临床使用,都是不可或缺的中医工程学基础理论依据,有重要的作用和意义。