技术溢出、环境污染与产业空间分布

摘要:经济活动聚集带来的技术溢出正外部性和环境污染负外部性会对经济主体的空间选择行为产生重要影响,进而影响产业空间分布的均衡结构。引入技术溢出和环境污染的本地与跨界效应,对克鲁格曼的“中心—外围模型”进行“原汁原味”地发展,不仅可以验证其结论,而且也可以得到新的研究结论:本地技术溢出效应的增强或跨界技术溢出效应的减弱会强化产业集聚力,本地环境污染效应的增强或跨界环境污染效应的减弱会强化产业分散力;“技术溢出向心力”与“环境污染离心力”的综合作用影响产业空间分布的均衡结构,当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,“对称结构”稳定的贸易自由度范围缩小,而“中心—外围结构”稳定的贸易自由度范围会扩大,反之则反是;不仅“原始中心—外围模型”中的“黑洞状态”(“中心—外围结构”是唯一的稳定均衡结构)是一种常态,而且在一定的初始条件下“对称结构”也可能成为唯一的稳定均衡结构。因此,实现区域经济的均衡发展是可能的,应通过促进区域间的技术溢出、加强地区间的环境污染治理合作等路径,积极探索区域一体化的新机制,有效促进区域协调发展。

关键词:新经济地理学;中心—外围模型;技术溢出效应;环境污染效应;产业分布;均衡结构

中图分类号:F061.5文献标志码:A文章编号:1674-8131(2021)04-0034-18

一、引言及文献综述

在人类社会进步过程中,大到世界、国家,小到城市、乡村,经济发展的空间非均等性始终普遍存在,因而经济活动的空间分布与演进成为经济学研究的重要领域。冯·杜能首先试图解释既定的城镇周围土地利用方式(Von Thünen,1826)[1],被认为是空间经济学的鼻祖。Alonso(1964)用中央商务区代替孤立的城镇,重新诠释了冯·杜能的土地利用模型[2]。Henderson(1974)通过城市生产和消费的一般均衡模型讨论城市的最优规模等问题,认为城市不是外生的,生产本地化等外部经济对经济活动产生的向心力与城市地租等产生的离心力之间的张力变化促进了城市系统的演变[3]。20世纪90年代以来,旨在用一般均衡框架解释各种经济活动空间集聚的形成与发展的新经济地理学兴起。Krugman(1991)在新经济地理学的开创性论文《规模报酬递增与经济地理》(Increasing returns and economic geography)中指出:在其他条件相同的情况下,如果一个地区拥有更大份额的制造业企业,那么其工业品消费中有更小份额的产品承担运输成本(价格指数效应),进而其真实价格指数就会更低;一个拥有更大国内市场的地区,其制造业将不成比例地扩大,进而促进其工业品出口(国内市场效应);制造业集中的地区对工业品往往有较高的需求,对工业品有较高需求又会为制造业工人提供更高的实际工资。所有这些短期效应都会加强一个地区通过长期累积因果关系而享有的最初优势。因此,在内部规模经济和不完全市场竞争的情况下,获取外部规模经济将导致经济活动和人员的空间集中[4]。这就是新经济地理学的经典模型,即Krugman的“中心—外围模型”所描述的内容。新经济地理学关注的是与大市场相关的投入产出联系,认为一种内生的集聚力形成了企业和劳动力相互靠近的内生循环因果关系,成为空间经济学的一个新分支(Fujita et al,2005)[5]。

何雄浪,吴欢:技术溢出、环境污染与产业空间分布Fujita和Mori(1998)认为,将新地理经济学理论与新增长理论结合在一起,可以充分地理解经济增长中常见的各种现象,包括资源的大规模流动以及经济发展中产业转移的“雁行模式”等[6]。然而,在早期的新经济地理模型中,经济集聚的力量主要源于消费者与产业之间的联系效应,而忽略了其他影响经济集聚的因素,例如知识外部性或技术溢出。在新经济地理学的发展中,已有一些研究将知识外部性纳入分析模型中。比如:Martin和Ottaviano(1999)、Baldwin等(2001)分别发展了新经济地理学的全域溢出模型(GS模型)和局部溢出模型(LS模型),分析了技术溢出效应对经济活动空间分布以及内生经济增长率的影响[7-8];Bretschger(1999)结合新经济地理学、区位理论和新增长理论来分析区域内和区域间知识传播的规模效应和资源再分配效应,认为区域间一体化程度越高则知识溢出越密集,而区域间知识溢出不够密集会使自由贸易损害区域均衡发展[9];Nocco(2005)通过引入技术水平的区域差异扩展标准经济地理模型,分析发现,只有落后地区的学习能力得到充分发展才可能消除初始技术差距,只有在初始技术差距不太大且贸易成本足够低的情况下才会发生区域间知识溢出,低贸易成本既可能导致现代产业集聚,也可能导致现代产业分散,而高贸易成本只会导致现代产业在核心地区集聚[10];Mori和Turrini(2005)利用新经济地理学模型研究了技能异质性的作用,认为货币外部性会导致工人按技能水平进行空间分布,在所有的稳定均衡中,技能较高的工人选择留在核心地区,而技能较低的工人则相反[11];Tabuchi等(2018)综合考虑了迁移成本和制造业技术进步的影响,认为制造业劳动生产率的提高会促进企业和工人的聚集,而贸易成本的下降则成为一种分散力,经济活动的空间分布取决于生产和贸易成本与工人迁移成本的相互作用[12]。

经济活动的空间集聚不仅会产生技术溢出等正外部性,也会带来环境污染等负外部性。环境污染显然也会影响经济活动的空间分布,但经济地理学在研究初期并没有重视环境污染问题。截至目前,利用空间模型对环境问题的研究取得了一些进展。比如:Brakman等(1996)将拥挤外部性(可视为环境污染问题)引入Krugman的“中心—外围模型”,认为拥挤效应(环境污染)是一种分散力,会引起局部产业的稳定集聚[13];Rauscher(2003)利用准线性效用函数建立包含环境污染的两地区经济地理学模型,分析表明,环境污染会带来局部产业的稳定集聚,环境政策对经济活动的空间分布具有重要影响[14];Conrad(2005)的研究表明,当地区间生产率和要素价格存在显著差异时,中心地区严格的环境规制并不会导致企业的移出,反之,外围地区宽松的环境标准也不会导致企业的迁入[15];Van Marrewijk(2005)拓展了Forslid和Ottaviano(2003)的新经济地理学自由企业家模型(FE模型),探讨区位优势与污染负外部性之间的相互作用,认为如果农业部门对环境造成的污染比工业部门大,将影响对称均衡结构的稳定[16-17];Lange和Quaas(2007)对FE模型的拓展则发现,随着贸易自由度的变化,环境污染会使产业空间分布产生平滑变化[18];Grazi等(2016)以FE模型为基础发展的空间经济模型包含了环境外部性,认为市场密度效应会影响环境污染以及人口和经济活动的空间分布[19];Richard等(2008)的研究发现,产业空间均衡布局是家庭对污染工业的排斥和工业对家庭的吸引这两种对立力量平衡的结果,吸引力和排斥力之间的平衡导致工业区和住宅区交替集聚,并且工业区和住宅区之间可能存在缓冲区[20];Zeng和Zhao(2009)将环境污染嵌入Martin和Rogers(1995)的新经济地理学自由资本模型,分析发现,当两个国家的经济规模不对称时,较大规模国家的集聚力可以缓解“污染避风港”效应,而且如果较大规模国家的环境规制更为严格,则“污染避风港”效应可能不會出现[21-22];Kyriakopoulou和Xepapadeas(2013)研究认为,环境政策实施引起的生产成本增加是产业扩散的离心力,技术溢出和自然优势带来的生产成本减少是产业聚集的向心力,具有空间限制的环境政策会促使产业主要集聚在自然优势地区[23]。

Krugman(1991)的“中心—外围模型”(不妨称之为“原始中心—外围模型”)是新经济地理学的基础模型,上述众多模型都是在其基础上发展起来的。然而,由于“原始中心—外围模型”中关键变量不可解导致模型的技术处理难度很大,无论哪一种发展都放弃了成本函数齐次性的性质。具体来说,就是放弃了“工业劳动力为工业企业唯一生产要素”的原假设,从而回避模型关键变量技术处理难度很大所带来的困扰。为了更深入理解“原始中心—外围模型”的内涵,本文将对其进行“原汁原味”的发展,即坚持成本函数齐次性的性质。随着网络通信和交通技术的发展,知识、创新和技术的溢出效应可以通过电信和运输网络远距离发生,然而面对面的交流仍然必不可少,地理邻近在创新传播方面仍然很重要。因此,技术溢出不仅发生在本地(本地技术溢出效应),也发生在区域间(跨界技术溢出效应),而这两种技术溢出效应对经济活动空间布局的影响是不同的。同样的,环境污染也存在空间溢出效应和本地效应(Hosseini et al,2013;Liu et al,2019)[24-25]。因此,本文发展的新经济地理学模型同时引入了技术溢出和环境污染的本地与跨界效应。本文发展的新经济地理学模型(以下称为“本文模型”)不仅可以验证“原始中心—外围模型”的结论,即“原始中心—外围模型”是“本文模型”的一个特例,同时,也可以得到比“原始中心—外围模型”更为丰富的研究结论,这在一定程度上拓展了“原始中心—外围模型”的理论内涵,并能为促进区域经济均衡发展提供理论指导。

二、模型的构建及短期均衡分析

假定一个经济系统:存在农业部门A、工业部门M两个部门;存在南、北两个地区,这两个地区的初始条件完全相同;存在工业工人和农业工人两种生产要素,工业工人在地区间可以自由流动,农业工人在地区间对称分布且不能自由流动。

1.消费均衡

代表性经济主体的效用函数为两层嵌套的效用函数,外层为柯布—道格拉斯函数形式,内层为不变替代弹性函数形式,即:

U=CμMC1-μA,CM=∫nwi=0c(i)σ-1σdiσσ-1,0<μ<1<σ(1)

其中,CM为工业品集合体的消费量,CA为农产品的消费量;nw为经济系统工业产品种类数,nw=n+n*,n为北部地区生产的工业产品种类数,n*为南部地区生产的工业产品种类数(本文中,凡是加有“*”的变量表示对应的南部地区的经济变量);μ为总支出中支付在工业品上的份额,σ为消费者消费不同工业品之间的替代弹性,c(i)为消费者对第i种工业品的消费量。

消费者预算约束条件为:

PMCM+PACA=E,PM=∫nwi=0p(i)1-σdi11-σ(2)

其中,PM为工业品集合体的价格,PA为农产品的市场价格,p(i)为第i种工业品的市场价格,E为消费者的支出。假定PA=1,即以农产品作为计价基准单位。利用效用最大化条件,可以得到如下消费均衡结果:

CM=μE/PM,CA=(1-μ)E,c(i)=μEp(i)-σP1-σM(3)

2.生产均衡

为了“原汁原味”地发展Krugman的“中心—外围模型”,本文在模型关键部分保持与Krugman(1991)的原假设一致[4]:工业企业的生产只使用一种要素,即工业劳动力,以保持成本函数齐次性的性质;一单位的工业劳动力拥有一单位的劳动;企业的生产存在规模经济,而不存在范围经济;一个企业只生产一种工业产品,从而企业的数量即等于产品的种類数。因此,北部代表性企业j的成本函数为:

C(j)=w[F+amx(j)](4)

其中,F为生产一单位工业产品需要的以劳动衡量的固定投入,w为工人的工资水平,x(j)为该企业的产出,am为生产一单位工业产品需要的劳动边际投入数量。本文与Krugman(1991)唯一不同的假设是:am不再是一个外生变量。假设am=(σ-1)[γsn+(1-sn)]σ[λsn+(1-sn)]。其中,sn=n/nw,为北部企业数量所占份额;1-sn=n*/nw,为南部企业数量所占份额;λ为本地技术溢出效应(γ>0),为跨界技术溢出效应(0≤≤λ);γ为本地污染效应,为跨界污染效应(γ≥≥0)。当λ==γ==1时,am不再是一个内生变量。因此,可以认为,Krugman(1991)的“中心—外围模型”是本文模型的特殊情形。

在企业利润最大化的条件下,北部地区企业生产的工业产品在本地市场的销售价格为p=wam1-1/σ,工业产品在地区间运输存在冰山型运输成本,则北部地区企业生产的工业产品在南部地区市场销售的价格为:p*=τp,其中τ≥1。

农业部门的生产具有规模报酬不变特征,生产同质产品,面临完全竞争的市场结构。农业部门仅使用农业劳动力一种要素作为投入要素,一单位农产品的产出需要aA单位的劳动。因此,一单位农产品的成本是wLaA,其中,wL表示农业劳动力的工资水平。两个地区均存在农业品的生产,农产品区际交易不存在运输成本,故农产品价格在各个地区都一样。设aA=1,则不难得出wL=1。

考虑一个北部企业:该企业在北部市场的销售量为c,销售价格为p;在南部市场的销售量为c*,销售价格为p*,总产出为x=c+τc*,销售收入为p。其中:

c=μEp-σP-(1-σ)M,c*=μE*(p*)-σ(P*M)-(1-σ)

P1-σM=∫nw0p1-σdi=nw[γsn+(1-sn)]λsn+(1-sn)1-σ+n*τw*sn+γ(1-sn)sn+λ(1-sn)1-σ(5)

(P*M)1-σ=∫nw0p1-σdi=nτwγsn+(1-sn)λsn+(1-sn)1-σ+n*w*sn+γ(1-sn)sn+λ(1-sn)1-σ

经过整理,北部地区与南部地区代表性企业的销售总收入分别为:

R=μw1-σEwnwB,R*=μ(w*)1-σEwnwBχ

χ=a*mam1-σ=sn+γ(1-sn)λsn+(1-sn)sn+λ(1-sn)γsn+(1-sn)1-σ

B=SEΔ+φ(1-sE)Δ*,B*=φsEΔ+1-sEΔ*χ(6)

Δ=snw1-σ+φ(1-sn)(w*)1-σχ,Δ*=φsnw1-σ+(1-sn)(w*)1-σχ。

φ=τ1-σ,为地区间的贸易自由度,φ∈[0,1];当τ=1时,φ=1;当τ→∞时,φ=0。sE=E/Ew,为北部地区支出所占份额;1-sE=E*/Ew,为南部地区支出所占份额;Ew=E+E*,E、E*和Ew分别为北部地区、南部地区以及经济系统的总支出。均衡时,北部代表性企业所雇佣的工业劳动力总量为σF,在零利润条件下企业的收益全部用于支付工人的工资,因此有:R=σFw。同理有:R*=σFw*。为了简单化起见,设nw=1,F=1σ,并根据文后的Ew=1μ,对R=σFw与R*=σFw*进行重写,可以得到:

wσ=B, (w*)σ=B*(7)

式(7)的两个方程决定了短期均衡时每个区域工业工人的名义工资水平,但由于这两个方程都存在非线性关系,无法在理论上给出一般情况下名义工资的显性解,这也是Krugman(1991)的“中心—外围模型”在技术处理上面临的困境。本文的研究进一步引入技术溢出与环境污染,更增加了这一问题的技术处理难度,不过现代计算机技术的发展为处理这一困境提供了可能。当sn=12时,将后面的公式(10)中的北部地区支出所占份额sE代入公式(7),可以得到w=w*=1。当工业活动完全集中在某一区域时,例如集中在北部地区时(sn=1),则有w=1,w*=λγ1-σσφ(1+μ)2+1-μ2φ1σ。由于在边缘区没有工业活动,则w*为“有效工资”。

用Hw表示经济系统所拥有的工业劳动力禀赋,则有:nw=HwσF=Hw,n=HσF=H,n*=H*σF=H*。H和H*分别为北部地区和南部地区的工业劳动力数量。因此,工业劳动力数量等于企业的数量,也等于工业产品的种类数,工业劳动力的转移也就是企业的转移。

3.市场份额

经济系统的总支出等于总收入,即等于全体农业劳动力的收入加上全体工业劳动力的收入,则有:

Ew=wLLw+wH+w*H*(8)

同时,整个经济系统中工人的名义收入又等于整个经济系统对工业品的支出,因此有:wH+w*H*=μEw。为了便于研究,令总农业劳动力禀赋Lw=1-μμ。根据(8)式可得:

Ew=wLLw1-μ=1μ(9)

北部地区支出所占的份额sE为:

sE=EEw=wLsLLw+wHEw=1-μ2+μwsn(10)

式(10)给出的就是短期均衡时sE与sn之间的关系。当sn=0时,sE=1-μ2;当sn=1时,sE=1-μ2+μw。

三、长期均衡分析

流动的生产要素决定了产业空间分布的形态。在本文模型中,流动的生产要素就是工业工人。地区间的实际工资差异是工业工人流动的动力,当工业工人不再有动力流动时,经济系统就实现长期均衡。据此,可以考察经济系统的产业空间均衡布局等问题。

1.长期均衡条件

经济系统长期均衡的充分必要条件如下:

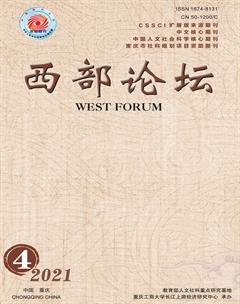

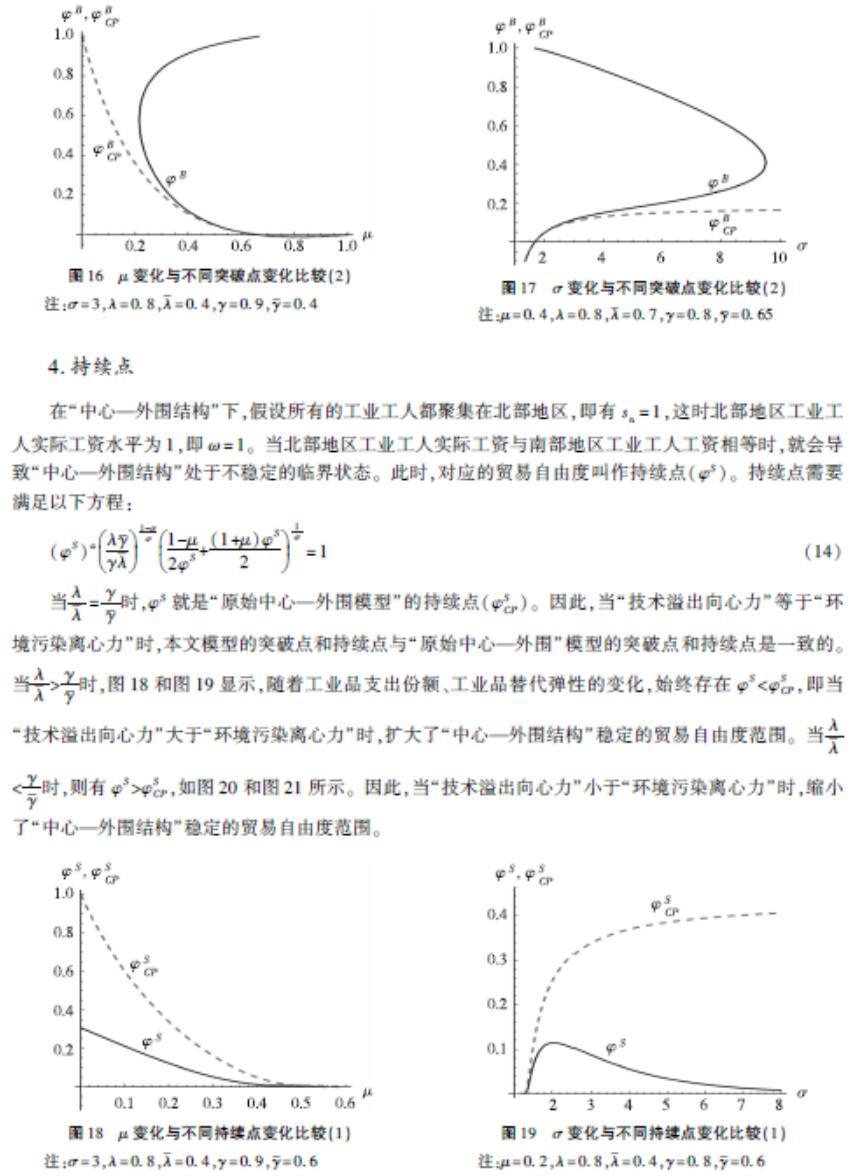

0 其中,ω和ω*分别表示北部地区和南部地区工业工人的實际工资水平,ω=wP,ω*=w*P*。P和P*分别表示北部地区和南部地区的生活成本或完全价格指数:P=PμMP1-μA=Δ-a,P*=(P*M)μP1-μA=(Δ*)-a,a=μσ-1。由于无法给出一般情况下名义工资的显性解,也就无法用显函数的形式给出长期均衡时工业劳动力分布的区位条件,但可以借助现代计算机技术通过数字模拟的方法考察长期均衡的变化态势。 2.实际工资差异与产业空间分布的稳定性 本文图中,纵轴表示地区间的工业劳动力实际工资差异(Δω=ω-ω*),横轴表示北部地区企业的数量份额。根据图1,随着工业品支出份额的增加,产业空间分布的稳定结构依次经历“对称结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“中心—外围结构”三种形态,当“对称结构”与“中心—外围结构”两种结构并存时,两个内部非对称结构是不稳定的。因此,工业品支出份额的增加是促进产业集聚的重要力量,这与Krugman(1991)得出的结论是一致的。并且,大多数的经济地理学模型也支持这一结论,可见这一结论在新经济地理学的研究中是相当稳健的。 图2和图3显示:随着本地技术溢出效应的增强或跨界技术溢出效应的减弱,产业空间分布的稳定结构也依次经历“对称结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“中心—外围结构”三种形态。因此,本地技术溢出效应的增强是促进产业集聚的动力,而跨界技术溢出效应的增强则起相反的作用,成为促进产业分散的力量。 图4和图5显示:随着本地环境污染效应的变小或跨界环境污染效应的变大,产业空间分布的稳定结构也依次经历“对称结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“中心—外围结构”三种形态。因此,跨界环境污染效应增强是促进产业集聚的动力,而本地环境污染效应增强则起相反的作用,成为促进产业分散的力量。本地环境污染加重导致当地产业的转移,从而引起产业的分散布局,这个结论是显然成立的。为什么跨界环境污染加重有利于产业集聚?这在现实中也不难理解,例如,发达地区向落后地区转移环境污染,会导致落后地区的产业向发达地区转移,从而加剧产业在发达地区集聚的趋势。 随着本地技术溢出效应的变大或跨界技术溢出效应的变小,会增强产业的集聚力,因此,λ可以衡量技术溢出所产生的产业集聚力的大小,不妨将其称为“技术溢出向心力”;同样,随着本地环境污染效应的变大或跨界环境污染效应的变小,会加强产业的分散力,因此也可以将γ称为“环境污染离心力”。 图6和图7显示:在λ>γ的条件下,随着工业品替代弹性的降低,产业空间分布的稳定结构依次经历“中心—外围结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“对称结构”三种状态;当工业品替代弹性进一步降低时,则发生相反的变化,即经历“对称结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“中心—外围结构”三种形态。因此,当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,工业品替代弹性过高或过低,都有可能引起“中心—外围”稳定均衡结构,这一结论具有相当的稳健性(何雄浪,2020,2021)[26-27]。 图8显示:在λ<γ的条件下,随着工业品替代弹性的降低,产业空间分布的稳定结构依次经历“对称结构”“对称结构与中心—外围结构并存”“中心—外围结构”三种形态,这与Krugman(1991)得出的结论是一致的。 四、作用力、贸易自由度变化与产业空间分布的稳定均衡结构 聚集力和分散力的作用相当于物理学中的作用力与反作用力,当聚集力大于分散力时,则经济活动趋向集中,反之,则趋向分散。由于垄断竞争的市场结构和生产的规模报酬递增,更大的市场提供更高的要素回报(市场规模效应),吸引要素流入,因而集聚力来自企业进入更大的市场;同时,更大的市场上有更多的工业产品种类,人们倾向于向这些地区迁移,因而聚集力来自价格指数效应(或称之为生活成本效应);市场越大,这个市场上的企业就越多,当地企业争夺市场的竞争就越激烈,因而导致企业分散布局的力量来自市场竞争效应。在新经济地理学模型中,当贸易成本变动时,会导致聚集力和分散力变动,进而可能形成不同的长期均衡稳定结果。 1.作用力分析 在对称点sn=12,根据dωω=dww-dPP=dw-dPP可以得出: dωω=2(1-φ2)4σφ+(1-φ)2dsE-Γdsn-dPP(12) 其中,Γ=2[(λγ+)(1-φ)2+(λ+γ)(1+6φ+φ2)+8σφ(γ-λ)-16φγ][4σφ+(1-φ)2](λ+)(γ+)。因此,北部地区工业工人实际工资的变化受到三种力量的作用: 第一种力量是本地市场规模效应,即公式(12)中的第一项。该项倾向于提高北部工业工人的实际工资水平。显然,随着贸易自由度的提高,本地市场规模效应越来越弱;反之,随着工业品替代弹性的变大(相当于贸易自由度降低,φ=τ1-σ),本地市场规模效应越来越强。 第二种力量是市场拥挤效应,即公式(12)中的第二项。该项倾向于降低北部工业工人的实际工资水平。当(λγ+)(φ-1)2+(λ+γ)(1+6φ+φ2)+8σφ(γ-λ)-16φγ≥0时,存在市场拥挤效应,反之则不存在市场拥挤效应。在λ>γ的条件下,当贸易自由度较大,或工业品替代弹性较小时,不存在市场拥挤效应;反之,在λ<γ的条件下,无论贸易自由度或工业品替代弹性如何变化,始终存在市场拥挤效应。另外,不难得出:当本地技术溢出效应较大或跨界技术溢出效应较小时,不存在市场拥挤效应;无论本地污染效应和跨界污染效应如何变化,都不影响市场拥挤效应的存在。 第三种力量是生活成本效应,即公式(12)中的第三项。在λ<γ的条件下,随着贸易自由度的变大,生活成本效应逐渐减弱甚至变为负,即转变为促进产业分散的动力;在λ>γ的条件下,无论贸易自由度如何变化,生活成本效应始终为正。研究显示,随着本地技术溢出效应的变大,生活成本效应也在逐渐减弱,当满足一定的条件时,则生活成本效应转为负。反之,随着跨界技术溢出效应的变大,在一定的条件下,生活成本效应由负转为正。特别的,无论工业品支出份额、工业品替代弹性、本地污染效应和跨界污染效应如何变化,都不会影响生活成本效应的符号。 2.作用力曲线交点 在图9至图13中,曲线A和曲线Acp分别表示本文模型和“原始中心—外围模型”中的集聚力曲线,曲线D和曲线DCP分别表示本文模型和“原始中心—外围模型”中的分散力曲线。在λ>γ的条件下,图9显示,随着贸易自由度的增加,集聚力和分散力都在下降,但分散力下降得更快。与“原始中心—外围模型”相比,本文模型中的分散力曲线更陡,这导致集聚力和分散力曲线的交点提前到来。因此,当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,会导致“对称结构”稳定的贸易自由度范围更狭窄。在λ=γ的条件下,图10显示,随着贸易自由度的增加,集聚力和分散力都在下降,但分散力下降速度变缓。当λ==γ==1时,得到的是“原始中心—外围”模型的作用力曲线(如图11所示)。可以验证,当“技术溢出向心力”等于“环境污染离心力”時,集聚力和分散力曲线的交点与“原始中心—外围模型”是一致的。在λ<γ的条件下,随着贸易自由度的增加,集聚力和分散力都在下降,分散力下降速度先快后慢,从而集聚力和分散力曲线的交点可能出现两个(如图12所示);当γ更大时,分散力曲线始终高于集聚力曲线,两者不存在交点(如图13所示)。 根据(12)式,当dωω=0时,“对称结构”处于被打破的临界状态,此时所求得的贸易自由度即为突破点(φB)。由于突破点表达式过于复杂,本文省略其具体表达式。当贸易自由度小于突破点时,“对称结构”是稳定结构;反之,则“对称结构”不再保持稳定。当λ==γ==1时,φB就变为“原始中心—外围模型”的突破点(φBCP),即有: φBCP=(1-aσ)(1-μ)(1+aσ)(1+μ)(13) 当λ>γ时,图14和图15显示:随着工业品支出份额、工业品替代弹性的变化,本文模型的突破点始终小于“原始中心—外围模型”的突破点,即有φB<φBCP,这进一步印证了上述作用力曲线分析中的结论。当λ=γ时,无论工业品支出份额、工业品替代弹性如何变化,始终有φB=φBCP。当λ<γ时,图16和图17显示:随着工业品支出份额、工业品替代弹性的变化,始终有φB>φBCP。因此,当“技术溢出向心力”小于“环境污染离心力”时,扩大了“对称结构”稳定的贸易自由度范围。 4.持续点 在“中心—外围结构”下,假设所有的工业工人都聚集在北部地区,即有sn=1,这时北部地区工业工人实际工资水平为1,即ω=1。当北部地区工业工人实际工资与南部地区工业工人工资相等时,就会导致“中心—外围结构”处于不稳定的临界状态。此时,对应的贸易自由度叫作持续点(φS)。持续点需要满足以下方程: (φS)aλγ1-σσ1-μ2φS+(1+μ)φS21σ=1(14) 当λ=γ时,φS就是“原始中心—外围模型”的持续点(φSCP)。因此,当“技术溢出向心力”等于“环境污染离心力”时,本文模型的突破点和持续点与“原始中心—外围”模型的突破点和持续点是一致的。当λ>γ时,图18和图19显示,随着工业品支出份额、工业品替代弹性的变化,始终存在φS<φSCP,即当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,扩大了“中心—外围结构”稳定的贸易自由度范围。当λ<γ时,则有φS>φSCP,如图20和图21所示。因此,当“技术溢出向心力”小于“环境污染离心力”时,缩小了“中心—外围结构”稳定的贸易自由度范围。 5.突破点、持续点变动的比较分析 本文不考虑突破点小于零的情形。当λ>γ时,图22和图23显示:突破点大于持续点,随着工业品支出份额的增加突破点与持续点都在下降(见图22),随着工业品替代弹性的增加突破点与持续点先上升后下降(见图23)。当λ<γ时,图24至图29显示:突破点和持续点均可能存在两个值,分别称之为低突破点(φBB)、高突破点(φBH)、低持续点(φSB)和高持续点(φSH)。随着工业品支出份额的增加,本地技术溢出效应或跨界环境污染效应增强,低持续点和低突破点下降,而高持续点和高突破点上升(见图24、图26、图29);反之,随着工业品替代弹性的增加,跨界技术溢出效应或本地环境污染效应增强,则出现相反的变化(见图25、图27、图28)。当工业品支出份额过大或工业品替代弹性过小时,则可能存在φB<0的情形(如图22至图25所示),从而本文模型也体现出“原始中心—外围模型”所讲的“黑洞状态”。 6.贸易自由度变化与产业空间均衡结构演变 与“原始中心—外围模型”相比,本文模型的突破点与持续点的大小比较形成了更为复杂的关系,导致随着贸易自由度的变化,产业空间均衡结构也显示出与“原始中心—外围模型”不完全相同的演变路径。 (1)当φS>φB且φB<0时,例如,在图24 中,若μ=0.8,有:φS=0.653 1,φB=-0.010 8(精确到四位有效小数,下同)。由此,根据图30可以得到结论1: 当φS>φB且φB<0时,若φ<φS时,“对称结构”与“中心—外围结构”都是稳定均衡结构;若φ>φS,“对称结构”是唯一的稳定均衡结构。 (2)当φB>φS>0时,例如,在图22 中,若μ=0.1,有:φB=0.251 8,φS=0.155 6。由此,根据图31可以得到结论2: 当φB>φS>0时,若φ<φS,“对称结构”是唯一的稳定均衡结构;若φS<φ<φB,“对称结构”与“中心—外围结构”都是稳定均衡结构;若φ>φB,“中心—外围”结构是唯一的稳定均衡结构。 结论2就是“原始中心—外围模型”的一般结论,该结论在新经济地理学的研究中具有经典性,新发展的新经济地理学模型得出的结论通常会与此进行比较。 (3)当φB<0时,持续点φS不存在,例如,在图22中,若μ=0.8,有:φB=-0.009 5。由此,根据图32可以得到结论3: 当φB<0时,持续点φS不存在,无论贸易自由度如何变化,“中心—外围结构”是唯一的稳定均衡结构。 结论3就是新经济地理学研究中所讲的“黑洞状态”。“黑洞状态”反映了中心地区对产业的超强吸引力,从而使得所有工业企业都集中在一个地区。 (4)当φBH>φSH>φSB>φBB时,例如,在图29 中,若=0.78,有:φBB=0.256,φSB=0.296 4,φSH=0.657 5,φBH=0.817 1。由此,根据图33和图34可以得到结论4: 当φBH>φSH>φSB>φBB时,若φ<φBB,“对称结构”是唯一的稳定均衡結构;若φBB<φ<φSB,“对称结构”和“中心—外围结构”都是稳定均衡结构;若φSB<φ<φSH,“中心—外围结构”是唯一的稳定均衡结构;若φSH<φ<φBH,“对称结构”和“中心—外围结构”再次成为稳定均衡结构;若φ>φBH,“对称结构”重新成为唯一的稳定均衡结构。 (5)当φSB=φBB且φBH>φSH>φSB(φBB)时,例如,在图29中,若=0.808 7,有:φSB=φBB=0.236 3,φSH=0.779 2,φBH=0.878 5。由此,根据图35和图36可以得到结论5: 当φBH>φSH>φSB(φBB)时,若φ<φSB(φBB),“对称结构”是唯一的稳定均衡结构;若φSB(φBB)<φ<φSH,“对称结构”和“中心—外围结构”都是稳定均衡结构;若φSH<φ<φBH,“中心—外围结构”是唯一的稳定均衡结构;若φ>φBH,“对称结构”重新成为唯一的稳定均衡结构。 (6)当φBH>φSH>φBB>φSB时,例如,在图29 中,若=0.85时,有:φSB=0.184 1,φBB=0.214 7,φSH=0.921 7,φBH=0.956 9。由此,根据图37、图38和图39可以得到结论6: 当φBH>φSH>φBB>φSB时,若φ<φSB,“对称结构”是唯一的稳定均衡结构;若φSB<φ<φBB,“对称结构”和“中心—外围结构”都是稳定均衡结构;若φBB<φ<φSH,开始“中心—外围结构”是稳定均衡结构,然后随着贸易自由度的增大,“对称结构”和“中心—外围结构”都成为稳定均衡结构;若φ>φSH,“对称结构”是唯一的稳定均衡结构。 (7)当突破点与持续点都不存在时,例如,在图29中,若=0.5,突破点与持续点均不存在。由此,根据图40可以得到结论7: 当突破点与持续点均不存在时,无论贸易自由度如何变动,“对称结构”均为唯一的稳定均衡结构。 综合上述,本文模型研究所得出的结论不仅包含“原始中心—外围模型”中的“黑洞状态”(即不管贸易自由度如何变动,“中心—外围结构”均为唯一的稳定均衡结构),也可以得到以下结论:如果满足一定的初始条件,不管贸易自由度如何变动,“对称结构”也可能成为唯一的稳定均衡结构。当贸易自由度低与贸易自由度高时,“对称结构”都可能为稳定均衡结构;当贸易自由度处于中等水平时,“中心—外围结构”成为稳定均衡结构;并且,“对称结构”和“中心—外围结构”共存也是可能的。因此,“对称结构”成为稳定均衡结构在本文的模型中也是一种常态,也就是说,随着区域经济一体化的深入推进,实现区域经济的均衡发展是有可能的。 五、结论与启示 20世纪90年代以来,经济活动的空间格局再次吸引经济学家的兴趣。Krugman(1998)认为,不完全竞争模型的建立、规模经济的可持续性等带来了新经济地理学的出现,进而形成空间经济学的一个新分支[28]。新经济地理学提出了一种正式的理论来分析为什么会出现空间经济异质性以及会形成怎样的空间经济异质性,其经济模型分析了将经济活动聚集在一起的向心力和将它们分开的离心力,研究了各种形式的收益递增与不同类型的流动成本之间的权衡。本文进一步引入技术溢出的本地与跨界效应和环境污染的本地与跨界效应,对克鲁格曼(1991)的“中心—外围模型”进行“原汁原味”的发展,不仅验证了“原始中心—外围模型”的结论,而且也得出一些新的结论:(1)随着本地技术溢出效应的增强或跨界技术溢出效应的减弱,产业的集聚力会增强;反之,随着本地环境污染效应的增强或跨界环境污染效應的减弱,产业的分散力会增强。(2)“技术溢出向心力”与“环境污染离心力”共同影响产业空间分布的均衡结构。例如,工业品替代弹性对产业空间均衡结构的影响受这二者关系变化的影响,当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,工业品替代弹性过高或过低都会导致“中心—外围结构”是稳定的均衡结构;反之,当“技术溢出向心力”小于“环境污染离心力”时,工业品替代弹性过低才会导致“中心—外围结构”是稳定的均衡结构。同时,“技术溢出向心力”与“环境污染离心力”关系的变化也会导致作为分散力的市场拥挤效应和作为聚集力的生活成本效应发生逆转,即在一定的条件下,市场拥挤效应转化为促进产业集中的聚集力,而生活成本效应转化为促进产业分开的分散力。(3)当“技术溢出向心力”大于“环境污染离心力”时,使“对称结构”稳定的贸易自由度范围会缩小,使“中心—外围结构”稳定的贸易自由度范围会扩大;反之则反是。(4)不仅“原始中心—外围模型”中的“黑洞状态”(不管贸易自由度如何变动,“中心—外围结构”均为唯一的稳定均衡结构)是一种常态,而且“对称结构”也是一种常态,即在一定的初始条件下,不管贸易自由度如何变动,“对称结构”也可能成为唯一的稳定均衡结构。因此,随着区域经济一体化的深入推进,实现区域经济的均衡发展是有可能的。 区域协调发展是新时代建设现代化经济体系的重要一环,是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾的关键途径。目前,中国区域经济发展差距还显著存在,本文的研究结论对于促进区域协调发展具有重要的政策启示:第一,积极促进区域间技术溢出的发生。要不断强化发达地区对落后地区的技术溢出效应,加强发达地区对落后地区的技术输出;同时,落后地区也要增强将科技转换为直接生产力的能力,从而不断缩小与发达地区的技术差距。第二,不断加强地区间环境污染治理的合作与协调。落后地区在承接发达地区的产业转移时,要避免产业转移的“污染天堂效应”,不能片面追求GDP增长而过度消耗资源、破坏环境。地区间应协调彼此的环境政策,加强环境污染的协同治理。例如,长江经济带的建设要“共抓大保护、不搞大开发”。第三,努力探索区域一体化发展的新机制。要建立和完善地区间双向互动的新机制,发挥发达地区的牵引带头作用,充分发挥不同区域的区位条件、资源禀赋以及文化和经济的比较优势,发展区域间横向合作的新模式,开拓区域间合作分工的新路径,合作共赢,从而实现区域经济的高质量一体化发展。 本文所做研究是对新经济地理学基础模型的一种发展,而对新经济地理学基础模型的发展还可以从多角度多方面进行。比如,贸易成本是新经济地理学中的核心概念之一,而在现实中,区域间的贸易成本大小是不对等的,发达地区对落后地区的市场开放度一般来说较大,而落后地区由于更倾向于保护本地市场而对发达地区的市场开放度较小。另外,在新经济地理学研究中,将贸易成本作为一个外生变量来处理也有一定的缺陷,一般来说,贸易成本是内生的,贸易成本的大小与地区间的贸易量有关,运输部门和工业部门一样具有一定的规模经济特征。进一步的研究可以考虑这些因素,不断发展和完善新经济地理学的理论框架和模型分析。 参考文献: [1]VON THNEN J. The isolated state[M]. London:Pergamon Press,1826. [2]ALONSO W. Location and land use[M]. Cambridge:Harvard University Press,1964. [3]HENDERSON J V. The sizes and types of cities[J]. American Economic Review,1974,64:640-656. [4]KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499. [5]FUJITA M,MORI T. Frontiers of the New Economic Geography[J]. Papers in regional science,2005,84(3):377-405. [6]FUJITA M,MORI T. On the dynamics of frontier economies:Endogenous growth or the self-organization of a dissipative system?[J]. The Annals of Regional Science,1998,32(1):39-62. [7]MARTIN P,OTTAVIANO G I P. Growing locations:Industry location in a model of endogenous growth[J]. European Economic Review,1999:43:281-302. [8]BALDWIN R E,MARTIN P,OTTAVIANO G I P. Global income divergence,trade and industrialization:The geography of growth take-off[J]. Journal of Economic Growth,2001,6:5-37. [9]BRETSCHGER L. Knowledge diffusion and the development of regions[J]. The Annals of Regional Science,1999,33(3):251-268. [10]NOCCO A. The rise and fall of regional inequalities with technological differences and knowledge spillovers[J]. Regional Science and Urban Economics,2005,35(5):542-569. [11]MORI T,TURRINI A. Skills,agglomeration and segmentation[J]. European Economic Review,2005,49(1):201-225. [12]TABUCHI T,THISSE J F,ZHU X W. Does technological progress magnify regional disparities? [J]. International Economic Review,2018,59(2):647-63. [13]BRAKMAN S,GARRETSEN H,GIGENGACK R,et al. Negative feed backs in the economy and industrial location[J]. Journal of Regional Science,1996,36(4):631-651. [14]RAUSCHER,M. Hot spots,high smoke stacks,and the geography of pollution[C]. Paper presented at the workshop Spatial Environmental Economics,University of Heidelberg,2003:1-23. [15]CONRAD K. Locational competition under environmental regulation when input prices and productivity differ[J]. The Annals of Regional Science,2005,39(2):273-295. [16]VAN MARREWIJK C. Geographical economics and the role of pollution on location[J]. ICFAI Journal of Environmental Economics,2005,3:28-48. [17]FORSLID R,OYYAVIANO G I P. An analytically solvable core-periphery model[J]. Journal of Economic Geography,2003,3(3):229-240. [18]LANGE A,QUAAS M F. Economic geography and the effect of environmental pollution on agglomeration[J]. Topics in Economic Analysis & Policy,2007,7(1):17-24. [19]GRAZI F,VAN DEN BERGH J,WAISMAN H. A simple model of agglomeration economies with environmental externalities[C]. AFD Research Papers,No. 2016-18,2016:1-48. [20]RICHARD A,ODED H,GORDON C R. Pollution and land use:Optimum and decentralization[J]. Journal of Urban Economics,2008,64(2):390-407. [21]ZENG D-Z,ZHAO L. Pollution havens and industrial agglomeration[J]. Journal of Environmental Economics and Management,2009,58:141-153. [22]MARYIN P,ROGERS C A. Industrial location and public infrastructure[J]. Journal of International Economics,1995,39:335-351. [23]KYRIAKOPOULOU E,XEPAPADEAS A. First nature advantage and the emergence of economic clusters[J]. Regional science and urban economics,2013,43(1):101-116. [24]HOSSEINI H M,KANEKO S. Can environmental quality spread through institutions?[J]. Energy Policy,2013,56:312-321. [25]LIU S,ZHU Y,WANG W,et al. The environmental pollution effects of industrial agglomeration:A spatial econometric analysis based on Chinese City data[J]. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems, 2019,10(3):14-29. [26]何雄浪.多要素流动、技术溢出与资本创造[J].西南民族大学学报(社科版),2020(2): 130-141. [27]何雄浪.工业劳动力流动、资本创造与经济地理空间均衡[J].吉首大学学报(社科版),2021(1):77-86. [28]KRUGMAN P. Space:The final frontier[J]. Journal of Economic Perspectives,1998,12:161-174. Technology Spillover, Environmental Pollution and Industrial Spatial Distribution: A New Extension of Krugmans Central—Peripheral ModelHE Xiong-lang, WU Huan (School of Economics, Southwestern Minzu University, Chengdu 610041, Sichuan, China) Abstract: The positive externality of the technological spillover and the negative externality of environmental pollution brought by economic activity agglomeration can have an important effect on the spatial selection behaviors of economic subjects and further affect the equilibrium structure of industrial spatial distribution. The introduction of the local and transboundary effect of the technological spillover and the environmental pollution to exactly develop Krugman's (1991) center-periphery model can not only test its conclusion but also obtain a new conclusion. The increase of local technological spillover effect and the weakening of trans boundary technological spillover effect can strengthen industrial agglomeration force while the increase of local environmental pollution effect or the weakening of transboundary environmental pollution effect can enhance industrial dispersion force. The comprehensive action of “the centripetal force of technological spillover” and “the centrifugal force of environmental pollution” affects the equilibrium structure of industrial spatial distribution, when “the centripetal force of technological spillover” is bigger than “the centrifugal force of environmental pollution”, the range of trade freeness of stable “symmetric structure” will narrow, however, the range of the trade freeness of the stable “center-periphery structure” will expand, and vice versa. The “black hole state” put forward in the original center-periphery model is a possible equilibrium structure in this paper, and if certain initial conditions are satisfied, the symmetric structure may also be the only stable equilibrium structure no matter how the trade freeness varies. Therefore, the realization of the equilibrium development of regional economy is possible, and we should actively explore the new mechanism for regional integration development to effectively boost the coordinated development of the regional economy by promoting the technological spillover between regions and by strengthening the cooperation of environmental pollution treatment between regions, and so on. Key words: new economic geography; center-periphery model; technology spillover effect; environmental pollution effect; industrial distribution; equilibrium structure CLC number:F061.5Document code:AArticle ID:1674-8131(2021)04-0034-18(編辑:夏冬) *收稿日期:2021-04-13;修回日期:2021-06-14 基金项目:国家社会科学基金一般项目(18BMZ069);国家民族事务委员会2019年领军人才项目(2799300120) 作者简介:何雄浪(1972),男,四川南充人;教授,经济学博士,博士生导师,主要从事区域经济、民族经济研究,E-mail:hexionglang@sina.com。吴欢(1995),女,四川达州人;硕士研究生,主要从事区域经济研究。 ① 数据来源:《2016中国对外直接投资统计公报》。