政绩考核导向调整能否破解利益悖论?

朱金鹤,王雅莉,侯林岐

摘要:经济利益与生态利益的对立、当期利益与远期利益的冲突、局部利益与整体利益的矛盾构成了生态文明建设中的三组利益悖论;利益悖论的破解需要更好地发挥地方政府的作用,通过调整政绩考核导向来调节地方政府的竞争压力和行为是破解利益悖论的有效路径之一。采用2005—2017年中国268个样本城市的面板数据,分析地方政府经济竞争压力、规制竞争压力和综合竞争压力对差异化利益的影响以及利益悖论的存在性,并通过改变经济考核与生态考核的权重比来寻求破解利益悖论的政绩考核导向调整方向,研究发现:(1)经济竞争压力的增强有利于经济利益增长但不利于生态利益增长;经济竞争压力对综合利益的负向影响至少可达5年,且在时间趋势上趋于增强,在空间趋势上以1 350 km的地理距离为界先增后减。可见,地方政府经济竞争压力过高会激化经济利益与生态利益的对立,带来当期利益与远期利益的两难以及局部利益与整体利益的俱损。(2)规制竞争压力的增强有利于经济利益和生态利益共同增长;规制竞争压力对综合利益的正向影响可持续3年,但在时间趋势上趋于弱化,在空间趋势上随着地理距离的增加趋于强化。可见,增加地方政府的规制竞争压力有利于经济利益与生态利益的共赢,并带来当期利益与远期利益的两全以及局部利益与整体利益的互利。(3)当政绩考核中经济考核与生态考核的权重相等时,对地方政府产生的综合竞争压力还不足以破解三组利益悖论共存的局面;当经济考核与生态考核的权重比达到4∶6时经济利益与生态利益的对立得到破解,达到3∶7时当期利益与远期利益的冲突得到缓解,局部利益与整体利益的矛盾也得到破解。可见,政绩考核导向的生态化调整(经济考核权重下降,生态考核权重上升)能够实现三组利益悖论的竞相破解。因此,应对政绩考核导向进行生态化调整,促进经济利益与生态利益的共赢;建立健全生态环境追评追责机制,推进当期利益和远期利益的共谋;统筹协调各地异质性利益诉求,增强局部利益和整体利益的共容。

关键词:政绩考核;利益悖论;地方政府;竞争压力;生态文明建设;经济考核;生态考核

中图分类号:F12316;F205文献标志码:A文章编号:1674-8131(2021)04-0065-17

一、引言

生态文明是人类生存和发展的刚需,而利益关系是生态文明建设中的核心问题(张志敏 等,2014)[1]。破解利益动机和生态系统之间的矛盾冲突,关乎生态文明建设的成功与否,更关系中华民族伟大复兴中国梦的实现与否。当下,我国生态文明建设已经进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期,同时也是解决生态环境突出问题的窗口期(张占仓,2020)[2]。然而,改革开放40多年来,地方政府间的激烈角逐在促进经济快速增长的同时,也带来了环境恶化、区域分化等诸多问题(Jin et al,2005;周黎安,2007)[3-4]。根据世界经济论坛(World Economic Forum,WEF)发布的《2018年全球竞争力报告》(The Global Competitiveness Report 2018),中國的全球竞争力在140个参评国家和地区中位居28名;而在耶鲁大学等单位发布的《2018年全球环境绩效指数(EPI)报告》(2018 Environmental Performance Index)中,中国的环境绩效在180个参评国家和地区中位居120名。因此,在新时代中国高质量发展中必须重视生态文明建设。

习近平生态文明思想提出,“绿水青山就是金山银山”,要实现“绿水青山”与“金山银山”的双赢,并强调在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算·整体账、算综合账。然而,由于生产力水平的制约,当前人们的生产和消费活动不可避免地会对生态环境产生一定影响,进而带来不同利益诉求之间的冲突。家庭、企业与政府等经济主体在追求利益最大化的行为选择中包含着不同的利益格局,而差异化的利益诉求催生了各种利益悖论(李雪娇 等,2016)[5]。生态文明建设中的利益悖论包含三个维度,即“竞争”维度下经济利益与生态利益的对立、“统制”维度下局部利益与整体利益的冲突、“变革”维度下当前利益与长远利益的矛盾(张志敏 等,2014)[1]。因此,通过多元共治实现政府、市场与社会等多元主体的利益共容是推进生态文明协同发展的关键(张雪,2018)[6]。

在市场经济条件下,面对不同利益诉求引发的利益悖论,需要政府通过规制来进行利益协调,尤其是对经济利益与生态利益、当期利益与远期利益、局部利益与整体利益的协调需要更好地发挥政府作用。其中,地方政府不仅是地方经济发展的调控者,其本身也是具有自身利益诉求的经济主体。获得更好的政绩是地方政府及官员的主要利益诉求之一,因而会产生政绩考核下的地方政府竞争;地方政府间的竞争态势必然影响地方政府的行为选择,进而影响其对各种利益冲突的协调取向。而政绩考核的标准由上级政府确定,不同的政绩考核导向会给地方政府来不同的竞争压力,使地方政府具有不同的利益诉求并采用不同的竞争策略,进而形成不同的利益协调机制。那么,在经济社会生态发展实践中,政绩考核带来的地方政府竞争压力对差异化利益的实现具有怎样的影响?政绩考核导向的调整是否有助于利益悖论的破解?对这些问题的解答无疑有利于深入认识政府行为在各种利益协调中的重要作用,并为优化政绩考核标准和机制提供经验借鉴和政策启示。

学界普遍认为,政绩考核是产生中国地方政府竞争的直接原因,经济竞争会加剧环境治理困境,而规制竞争会改善局部环境状况(毕睿罡 等,2019;詹新宇 等,2019;张彩云 等,2018;鲁篱 等,2018;何爱平 等,2019;任克强,2017)[7-12]。在以GDP为主的政绩考核下,地方政府偏好于经济竞争,导致环境治理的动机不强(毕睿罡 等,2019;詹新宇 等,2019)[7-8];即使在政绩考核中加入一定的环境考核要求,地方政府在规制竞争策略上也更倾向于选择“搭便车”,导致环境治理水平不够理想(张彩云 等,2018;鲁篱 等,2018)[9-10]。詹新宇和曾傅雯(2019)、何爱平和安梦天(2019)通过动态面板模型及分位数回归分析发现,经济竞争的环境污染效应显著为正,而且经济竞争的环境污染效应会随着环境污染程度的增加而加剧[8][11]。张彩云等(2018)利用空间计量模型的研究表明,政绩考核能够影响生态政策执行效果和污染治理水平,且合理的政绩考核指标可以使环境治理向“良性竞争”的方向发展[9]。而关于生态文明建设的利益悖论,目前学界的研究集中于从理论上探讨利益悖论产生的原因、内在维度与破解路径等(张志敏 等,2014;李雪娇 等,2016;张雪,2018)[1][5-6],缺乏相关话题的实证研究,

上述研究为本文提供了有益借鉴,但尚未从政绩考核角度很好地解释地方政府竞争压力如何影响生态文明建设中的利益悖论。有鉴于此,本文针对经济利益与生态利益、当期利益与远期利益、局部利益与整体利益这三组差异化利益,着重探究政绩考核带来的地方政府竞争压力对不同的利益有着怎样的影响以及利益悖论的存在性,进而考察政绩考核的导向调整能否通过转变地方政府的竞争压力来实现利益悖论的破解。本文的研究贡献主要包括:第一,在研究方法上,相关研究多侧重于竞争行为而忽略了竞争压力,且已有文献对于竞争压力的衡量多以竞争行为来代替,或者用竞争行为强度的相对排位来代表,这两种方法均不够精准。本文运用压力算法构造了更加贴合地方政府竞争压力内涵的指标,丰富和优化了竞争压力指标在实证中的运用。第二,在研究视角上,当下关于政府行为与利益悖论之间关系的探讨多从理论层面展开,鲜有文献通过实证研究来证明利益悖论的存在性。本文将利益悖论拆解为经济利益与生态利益、当期利益与远期利益、局部利益与整体利益三组差异化利益,通过检验地方政府竞争压力对不同利益的影响来验证利益悖论的存在性。第三,在研究深度上,以往文献对政绩考核导向调整能否破解利益悖论的关注较少,更少相关实证检验。本文用政绩考核中的经济考核与生态考核权重比的变化来反映政绩考核导向的调整,进而探究在怎样的经济考核与生态考核权重配比下可以实现利益悖论的破解。

二、理论框架

1.生态文明建设中的利益悖论

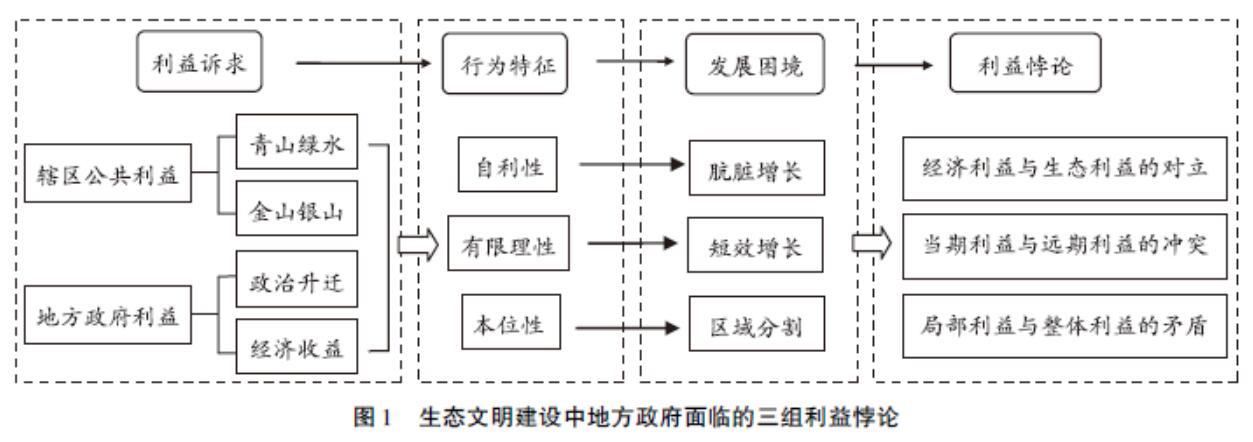

协调各种利益之间关系是实现生态文明的基础。当下面临的生态困局表面上看是人与自然的矛盾所造成的,实质上是由人们追求自身利益最大化过程中差异化利益的冲突所致(张志敏 等,2014;李雪娇 等,2016;张雪,2018)[1][5-6]。地方政府作为国家意志的执行者和公共利益的代表者,必然成为差异化利益的共同诉求对象(张志敏 等,2014)[1]。因而,在生态文明建设中,地方政府面临着以下三组差异化利益的冲突(如图1所示):

第一,生态利益和经济利益的对立。按照委托代理理论,政府的施政行为来源于公民委托,因而政府决策要体现公共利益(张彩云 等,2018)[9]。但地方政府作为微观经济主体保留着自利性特征,加上长期以来“唯GDP”的政绩考核方式,导致地方政府及官员偏向关注包括中央嘉奖和职位升迁在内的物质利益(突出表现为任期内辖区经济利益)的实现程度(周黎安,2007)[4]。因此,在资源稀缺条件下,地方政府会通过提供财税优惠、降低环境规制水平等路径来吸引更多的资源流入本地(Boadway et al,2002)[13],以牺牲生态文明的“肮脏增长”来实现辖区经济利益最大化,进而取得更好的政绩(毕睿罡 等,2019)[7]。

第二,当期利益与远期利益的冲突。作为微观经济主体的地方政府,其行为同样具有“有限理性”的特征。在以经济增长为主的政绩考核下,地方政府往往不能充分認识到短期逐利对生态环境造成的长期破坏(张志敏 等,2014)[1],导致环境规制的不完全执行在各地时有发生(张华,2018)[14],使得辖区内生态环境遭到破坏。同时,在官员任期制的影响下,地方政府倾向于投资那些投入少、回报快、风险低的基础建设项目,减少短期增长效应不大的技术创新项目投入(李长青 等,2018)[15],或以重复建设来拉动短期经济增长(任克强,2017)[12],导致地方经济社会生态发展的长期利益受损。

第三,局部利益与整体利益的矛盾。博弈论中的囚徒困境表明,“理性”追逐个人利益的本位性特征往往会导致社会集体利益的“非理性”。在以经济考核为主的政绩考核下,地方政府为了获取辖区的经济优势,往往会限制资源外流、超越或者偏离政府职能、运用行政权力过度干预区域市场等(张雪,2018)[6],导致地方生态文明建设相互掣肘,产生环境污染的城乡转换、以邻为壑、东出西进等现象(李雪娇 等,2016;沈坤荣 等,2017)[5][16],在改善地方生态环境时却使整体生态利益受损(鲁篱 等,2018;张华,2018)[10][14]。

2.地方政府竞争压力对差异化利益的影响

个体之间决策的相互影响会形成一种内生的社会互动,学界称之为“同群效应”(Manski,2004;王雅莉 等,2020)[17-18]。当期地方政府间的竞争压力就源于“同群效应”下前期个体行为选择的攀比;受“同群效应”的影响,当期竞争压力又会调控下期地方政府的行为选择(黄建欢 等,2018)[19]。竞争压力的传导必然影响差异化利益的实现,但影响方向取决于竞争行为的性质。当下,关于地方政府竞争模式的研究主要围绕“为增长而竞争”和“为生态而竞争”开展,对应于经济竞争与环境规制竞争(以下简称规制竞争)两大类。其中,经济竞争即地方政府在财政分权下所形成的GDP攀比,规制竞争是指地方政府在环境治理空间外溢下为改善本地区生态环境而采取的空间策略互动行为。

理论上来讲,经济竞争压力对生态利益、远期利益和整体利益可能存在负向影响:其一,经济竞争压力会诱发地方政府竞相降低环境保护门槛(毕睿罡 等,2019;詹新宇 等,2019)[7-8],促使地方政府在减免税、税收返还等财税竞争的基础上,开展“竞次式”的招商引资,这使得财税竞争和引资竞争成为环境污染的挡箭牌;其二,由于地方政府官员的任期普遍在3~5年,导致上级对地方官员的考察更偏重短期成绩(何爱平 等,2019)[11],因而经济竞争压力下远期利益易被忽视;其三,经济竞争在很大程度上强化了地方政府间的不合作倾向,而单一地区的短视行为可能触发其他地区的效仿,使得经济增长陷入整体困境,因而经济竞争压力也会有损于整体利益(严冀 等,2003;张宇,2018)[20][21]。而规制竞争压力对生态利益、远期利益和整体利益的正向影响则得到了学界的普遍认同:何爱平和安梦天(2019)研究认为,环境规制对于环境保护、绿色发展效率均具有正向推动作用[11];秦昌波等(2015)指出,政府的环境规制行为对GDP增长的影响非常小,但能实现明显的生态利益[22];任克强(2017)和张彩云等(2018)认为,规制竞争压力可以改变地方政府短视化的政绩观,有利于地方政府走向发展绿色经济的正向模仿,实现整体的“竞相向上”,进而有益于整体利益与远期利益的实现[9][12]。

3.政绩考核导向调整对利益悖论的破解

地方政府及官员的政绩考核制度是导致中国地方政府间展开竞争的最重要原因之一(张彩云 等,2018)[9],改革考核导向以纠正地方政府行为与中央政府目标函数的偏离,是破解利益悖论的关键途径(张志敏 等,2014)[1]。事实上,改革开放之后的一段时间中,经济增长是中国发展的首要需求,辖区经济也曾是地方政府及官员的考核重点(周黎安,2007)[4]。在这段时期内,“晋升锦标赛”作为中国地方政府官员的激励模式,很好地刻画了地方政府围绕“GDP”考核目标而展开的针对属地资源的競争行为。一方面,在地方竞争上,中国地方政府及官员面临着财政分权下的经济激励和政绩考核下的晋升激励,且相比经济激励,地方政府官员更关心升迁的机遇,这引发了地方政府间的激烈竞争(张彩云 等,2018)[9];而且,在政绩考核的约束下,“晋升锦标赛”的竞争格局几乎囊括了每一级的地方政府,上级政府进行GDP攀比就会给下级政府提出较高的GDP要求,如此层层约束,逐层巩固(周黎安,2007)[4]。另一方面,在地方治理上,环境的公共物品属性使得地方政府的行为动机和行为特征对环境治理来讲尤为重要(王雅莉 等,2020)[18]。若政绩考核重心长期偏向经济增长,则会逐层放大地方政府争夺稀缺资源的自利性动机,而官员任期有限且调动频繁进一步使地方政府忽略“投入长、回报慢”的环境治理,形成地方政府“为增长而竞争”的格局(周黎安,2007;张彩云 等,2018;王雅莉 等,2020)[4][9][18]。

因此,纠正地方政府间的竞争失范是破解生态文明建设中利益悖论的直接方法之一,而调整政绩考核导向则是优化地方政府竞争态势的根本路径。当下,学界已有部分研究证明了政绩考核导向的调整有利于生态文明的实现:周黎安(2007)强调,需要将单一的经济考核转变为更具综合性的考核,以实现经济、社会与生态的协调发展[4]。张彩云等(2018)指出,如果政绩考核更注重生态绩效,政府有更多的权力进行环境治理,“竞相到底”的策略互动将变弱;如果政绩考核更注重经济绩效,地方政府过多的事权反而导致“竞相到底”的策略互动愈演愈烈[9]。侯林岐和张杰(2020)提出,要针对性地调整政绩考核指标体系及各个指标的权重,以此影响地方官员的施政行为[23]。钱先航等(2011)通过调整政绩考核压力中环境、民生指标的权重,证明了地方政府政绩考核机制的生态化能够有效抑制不良贷款的累积[24]。李长青等(2018)研究发现,随着环境与民生政绩指标权重的持续增加,地方政府竞争对生产率损失的影响呈现先增后减的趋势[15]。

三、实证方法与数据处理

1.模型构建

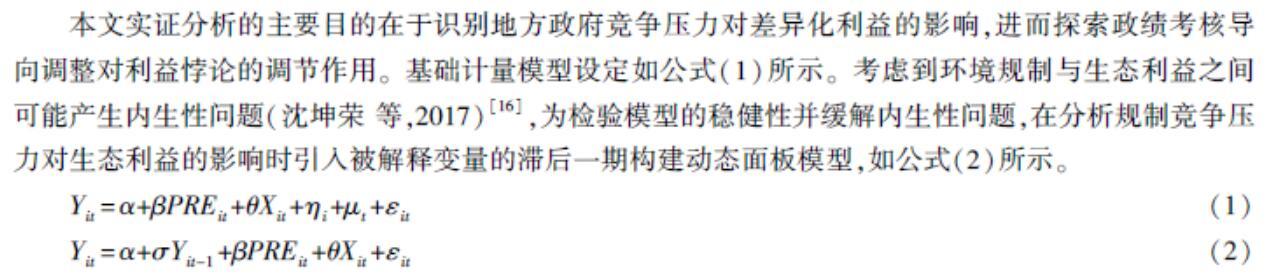

本文实证分析的主要目的在于识别地方政府竞争压力对差异化利益的影响,进而探索政绩考核导向调整对利益悖论的调节作用。基础计量模型设定如公式(1)所示。考虑到环境规制与生态利益之间可能产生内生性问题(沈坤荣 等,2017)[16],为检验模型的稳健性并缓解内生性问题,在分析规制竞争压力对生态利益的影响时引入被解释变量的滞后一期构建动态面板模型,如公式(2)所示。

Yit=α+βPREit+θXit+ηi+μt+εit(1)

Yit=α+σYit-1+βPREit+θXit+εit(2)

其中:i和t分别代表城市和年份;Y为被解释变量,包括“经济利益”“生态利益”“综合利益”,分别用城市当期创造的经济绩效、生态绩效和综合绩效衡量;核心解释变量为“竞争压力(PRE)”,包括“经济竞争压力”“规制竞争压力”和“综合竞争压力”;X为控制变量;ηi为城市固定效应,μt为时间固定效应,εit为随机误差项。

2.被解释变量

(1)“经济利益”。本文的经济利益主要考察地方政府在“为增长而竞争”的动力下所带来的经济绩效,参考张彩云等(2018)的研究[7],采用实际GDP增速来衡量“经济利益”。

(2)“生态利益”。本文的生态利益主要考察地方政府在“为生态而竞争”的动力下所产生的环境污染水平,污染越大则表明地方政府对生态利益的维护越差。借鉴沈坤荣等(2017)的方法[16],选用工业废水、SO2、烟尘排放量三个变量构造污染排放总指数指数构造方法为:Evij=Eij/∑ni=1Eijn,ECOi=-Evi1+Evi2+Evi33。其中:Eij为城市i污染物j的排放量,Evij为城市i污染物j相对全国平均水平的排放指数,Evij的数值越大,表示城市i污染物j的相对排放水平在全国范围内越高。考虑到系数比较的方便,将Evij这一逆向指标取负数正向化,以此衡量“生态利益”。,相对于全国的污染排放水平越低,则环境绩效越好,环境利益实现程度越高。

(3)“综合利益”。本文的综合利益主要考察地方政府管理辖区的当期利益与远期利益、局部利益与整体利益。综合利益代表区域经济发展的质量,其指标的选取需兼顾经济利益与生态利益两个维度,且对于一个区域来说,当期与远期利益、局部与整体利益的衡量均不能将生态与经济割裂开来。目前,关于“绿水青山”与“金山银山”究竟该分别赋予多少权重去衡量,尚未有指导性意见。因而,本文采用绿色经济效率(ML指数)来衡量城市的综合利益。以268个城市的数据为研究样本,采用SBM模型测度;借鉴张治栋和秦淑悦(2018)的指标构建方法[25],以劳动力(年末就业人数)、资本存量(固定资产投资)和能源消费(全社会用电总量)作为投入变量,以实际GDP为期望产出,以工业废水、SO2、烟尘排放量为非期望产出;运用MAXDEA 60软件在规模报酬不变(VRS)的假设前提下测算得到ML指数。

3.核心解释变量

三个核心解释变量的测度参考黄建欢等(2018)对于高位压力的计算方法[19],其核心思想是:用t-1期城市i与其他城市在竞争行为上的差值与空间权重矩阵相乘来衡量t期城市i的竞争压力。这种滞后性的处理方法一方面可以体现当期的竞争压力是由上期的竞争行为造成,另一方面也有利于缓解规制竞争行为的内生性问题。具体测算方法如公式(3)~(5)所示。

PREit=∑j∈HWij[Actionj(t-1)-Actioni(t-1)],if Actionj(t-1)≥Actioni(t-1),j∈τi(3)

Wij=Dij/∑j∈HDij(4)

PREit′=[PREit-min(PREit)][max(PREit)-min(PREit)](5)

其中:PREit为竞争压力;PREit′为消除量纲的竞争压力考虑“综合竞争压力”的计算需要“经济竞争压力”与“规制竞争压力”可比,因而在测算竞争压力的时候消除了量纲,将测量值固定在0到1之间。;Action为经济竞争行为或规制竞争行为;Dij代表城市i与城市j间的球面距离,根据城市的经纬度计算得到;τi为城市i周边一定距离内所有城市的集合。一定范围内,在t-1期比城市i竞争行为高的所有城市构成一个集合,用城市间距离代表给城市i造成高位压城市的空间权重,则可以得到一定范围内的城市i的竞争压力。比如,若要测度城市i在350 km(半径)范围内所面临的竞争压力,则首先需在350 km范围内筛选出竞争行为高于城市i的所有城市组成集合H,再测算出城市i与城市j间的距离占集合H内所有城市与城市i距离总和的比重(作为空间权重),最后计算出城市i与集合H内其他城市竞争行为的差值和空间权重的乘积的累加值。

(1)“经济竞争压力”。各城市的当期经济竞争压力来源于上期其与一定距离范围内其他城市经济竞争结果的差异。本文采用认可度较高的组合型指标来衡量经济竞争行为,包括财政型竞争、投资型竞争和引资型竞争三种(马青 等,2016;邓金钱 等,2018;张华,2014)[26-28]。其中,财政型竞争行为采用地方财政支出与收入的比值来测度,反映地方政府争取辖区内独立经济利益的积极性;投资型竞争行为采用地方固定资产投资占全国固定资产投资的比重来测度,反映地方政府筑巢引凤的努力程度;引资型競争行为采用各城市FDI占全国的比重来测度,反映地方政府争夺流动性要素的能力。三种竞争行为均属于正向指标,进行熵权处理后依照公式(3)~(5)计算出“经济竞争压力”。城市的“经济竞争压力”越大,则该城市地方政府的行为越可能偏向经济增长,反之则反是。

(2)“规制竞争压力”。各城市的规制竞争压力来源于其与一定距离范围内其他城市规制竞争结果的差异。本文采用认可度较高的绩效型指标来考察规制竞争行为,参考沈坤荣等(2017)和黄建欢等(2018)的研究[16][19],采用工业固体废物综合利用率、SO2去除量率、粉尘去除率三个指标,用熵权求得综合去除率(综合去除率越高则规制竞争行为越强),再根据公式(3)~(5)计算出“规制竞争压力”。

(3)“综合竞争压力”。从利益关系的角度来讲,“绿水青山”就是“金山银山”,但从利益实现的角度来看,当经济竞争与规制竞争同等施压时,能否达成生态利益与经济利益的共赢?这一点尚待考究。因而,一方面,采用“经济竞争压力”与“规制竞争压力”统一量纲后的均值来衡量“综合竞争压力”,以考察经济与生态同等考核比重下是否存在利益悖论;另一方面,通过对政绩考核中的指标权重调整来构成“新型综合竞争压力”,以反映政绩考核导向的调整,进而达到寻求利益悖论破解点的目的。“新型综合竞争压力”的建构方法参考钱先航等(2011)和李长青等(2018)的研究[15][24],在统一“经济竞争压力”与“生态竞争压力”量纲的基础上,按“经济竞争压力”与“生态竞争压力”的不同权重进行构建。比如“经济竞争压力”和“生态竞争压力”的权重分别为9和1时,则“综合竞争压力91”=“经济竞争压力”×09+“生态竞争压力”×01,以此类推形成“综合竞争压力91”“综合竞争压力82”“综合竞争压力73”“综合竞争压力64”“综合竞争压力46”“综合竞争压力37”“综合竞争压力28”“综合竞争压力19”八个“新型综合竞争压力”指标,前文的“综合竞争压力”也可视为“综合竞争压力55”。

4.控制变量

本文的控制变量包括“产业结构高级化”“财政科教支出”“科教能力”“失业率”“金融规模”“人口密度”。其中,“产业结构高级化”采用“第三产业产值/第二产业产值”来衡量(刘哲 等,2021)[29],“财政科教支出”采用“科学和教育支出占财政支出的比重”来衡量(庞雨蒙 等,2020)[30],“科教能力”采用“亿人拥有大学老师数”来衡量(王雅莉 等,2020)[18],“失业率”采用“失业人数/年末总人口”来衡量(任栋 等,2014)[31],“金融规模”采用“年末金融机构存款余额与城市 GDP的比值”来衡量(刘哲 等,2021)[29];人口密度采用“年末总人口/行政区面积”来衡量(黄建欢 等,2018)[19]。

5.数据来源

本文采用2006—2018年《中国城市统计年鉴》和《中国环境年鉴》中的相关数据。同时,为了保持数据的统一,剔除了数据缺失严重的一些城市,最终研究样本包括268个地级及以上城市,样本数量超过总量的90%,且尽量保留了各省省会和代表性城市。主要变量的描述性统计如表1所示。

四、地方政府竞争压力对差异化利益的影响

1.地方政府竞争压力对经济利益与生态利益的影响

表2报告了地方政府“经济竞争压力”“规制竞争压力”“综合竞争压力”对“经济利益”和“生态利益”的影响。回归方法选择固定效应模型并控制地区和时间效应;虑到环境规制与生态利益之间可能产生内生性问题,又采用动态面板以系统两步GMM方法回归加以对比。回归结果表明:经济竞争压力的增强激化了经济利益与生态利益的对立,而规制竞争压力的增强有利于经济利益与生态利益的协调,在经济增长与生态保护同等权重考核的综合竞争压力下依然存在经济利益与生态利益的对立。

具体来看:第一,“经济竞争压力”对“经济利益”的估计系数在模型(1)(5)中显著为正,对“生态利益”的估计系数在模型(3)(7)中显著为负。可见,地方政府围绕本地经济利益通过筑巢引凤、争夺流动性要素等形成的经济型攀比,推动了GDP的增长,也造成了环境污染的加剧,经济竞争压力的加大将强化经济利益与生态利益的对立。第二,“规制竞争压力”对“经济利益”的估计系数在模型(1)(5)中显著为正,对“生态利益”的估计系数在模型(3)(7)中也显著为正。表明地方政府间围绕去污减排开展的模仿性规制竞争不但能减少环境污染,也会倒逼GDP增速上升(符合“波特假说”),能够形成地方政府“为生态而竞争”的“竞相向上”的策略互动,有益于生态文明发展下的绿色增长,这与张彩云等(2018)的研究结论一致[9]。第三,“综合竞争压力”对“经济利益”的估计系数在模型(2)(6)中显著为正,对“生态利益”的估计系数在模型(4)中为负但不显著、在模型(8)中显著为负。这表明,如果在对地方政府的政绩考核中经济增长与生态保护同等权重,仍然不能破解经济利益与生态利益的对立。其原因在于两种竞争压力对地方政府行为的激励效应存在异质性,经济竞争压力对地方政府经济行为的激励弹性大于生态竞争压力对地方政府规制行为的激励弹性。地方政府官员任期有限且调动频繁,环境治理投入大、回报慢,而经济绩效见效快,更容易凸显政绩,因而在生态考核与经济考核的同等权重的情形下,地方政府及官员更偏好于“为增长而竞争”。

2.地方政府竞争压力对当期利益与远期利益的影响

表3报告了地方政府竞争压力对当期利益和远期利益的影响。由于当期的核心解释变量无法向未来的被解释变量去求证影响关系,因而本文用当期、滞后1~4期的核心解释变量对当期的被解释变量进行回归。回归结果表明:经济竞争压力对综合利益有着长期的负向作用,时间长度至少可达5年且影响效力逐年递增;规制竞争压力对综合利益的正向作用可保持3年时间;在经济增长与生态保护同等权重考核的综合竞争压力下依然存在当期利益与远期利益的冲突。

具体看来:第一,从模型(1)(3)(5)(7)(9)可以看出,当期、滞后1~4期的“经济竞争压力”对“综合利益”的估计系数显著为负且绝对值递增,当期、滞后1~2期的“规制竞争压力”对“综合利益”的估计系数显著为正但绝对值递减。这说明,一方面,经济竞争压力对远期综合利益的负向影响大于对当期综合利益的影响,“为增长而竞争”会带来当期利益与远期利益的冲突;另一方面,“为生态而竞争”对综合利益的正向影响也不限于当期,能产生滞后2期的正向推动,即规制竞争压力的增强有利于当期利益与远期利益的协调。第二,从模型(2)(4)(6)(8)(10)可以看出,“综合竞争压力”对当期“综合利益”具有显著的正向影响,但在滞后3~4期后开始表现出显著的负向作用。这意味着,经济增长与生态保护同等权重的政绩考核还不能破解当期利益与远期利益的冲突。这种冲突的直接原因在于地方政府官员以政绩升迁、经济收益为主要利益诉求,行为具有“短视性”和“有限理性”;加上3~5年的任期使得地方政府官員的绩效考核具有短期性,其与生态保护回报的长期性之间的反差成为当期利益与远期利益冲突的深层原因(张彩云 等,2018)[9]。

3.地方政府竞争压力对局部利益与整体利益的影响

本文以竞争压力对综合利益影响的距离范围来刻画局部利益与整体利益的矛盾,全距离下的回归估计系数代表对整体利益的影响,分距离下的回归估计系数代表对不同范围内局部利益的影响。图2报告了地方政府竞争压力对局部利益、整体利益的影响。其中,纵坐标表示三种竞争压力对不同范围内综合利益的系数估计值;横坐标表示城市间的地理距离(Dij),括号内为Dij/∑Dij(即该段地理距离在全国城市间地理距离中的占比,占比越少,说明处于该段距离的城市越少,代表的利益范围就越局部,反之反是)。具体分析思路如下:首先,306379 km是中国城市间最小的“门槛距离”(黄建欢 等,2018)[19],距离阈值的设定应在350 km才能确保每一个城市都至少有一个邻近的城市,故而选取350 km为最小的距离阈值;然后,对Dij进行调整,以350 km、550 km、750 km、950 km、1 150 km、1 350 km、1 550 km和全距离为距离阈值,测算出每个城市在各段距离范围内所承受的来自其他城市的三种竞争压力;接着,将各段距离下的三种竞争压力对综合利益进行回归,回归方法采用固定效应模型;最后,得出各段距离下三种竞争压力的系数估计值并制图。

分析结果表明:经济竞争压力会带来局部利益与整体利益的俱损,而规制竞争压力会带来局部利益和整体利益的互利;在经济增长与生态保护同等权重考核时,综合竞争压力对全距离整体利益的影响为正,对1 550 km范围内的局部利益影响为负,无法破解整体利益与局部利益的矛盾。

具体来看:第一,在所有距离范围,“经济竞争压力”对“综合利益”均呈现负向影响,且这种负向影响以1 350 km(6438%的城市间距离)为峰点,随着地理距离的扩大先加深后减弱。这表明,对于全国城市来讲,经济竞争压力的增加在带来局部综合利益损失的同时,也加剧了整体利益的损失。而超过 1 350 km之后负向影响的减弱说明“为增长而竞争”的负向影响通常在同省或者同经济地理区域之内更为明显。城市间距离过远则经济竞争的先天基础、目标设定均不一致,导致经济竞争压力对综合利益的负向影响在超过一定范围后会随着地理距离的进一步扩大而减弱。第二,“规制竞争压力”对“综合利益”的正向影响随着地理距离的扩大而上升。这说明,规制竞争压力在促进局部利益的同时,对整体利益的促进作用更大,即规制竞争压力会带来局部利益与整体利益的互利。第三,“综合竞争压力”的估计系数在1 150 km和1 350 km两个阈值处不显著(图中空心圆点处),其对全距离的整体利益、350 km(834%的城市间距离)范围内的局部利益有正向影响,对1 550 km(7419%的城市间距离)范围内的局部利益有负向影响。这说明,在经济增长与生态保护同等权重的政绩考核机制下,综合竞争压力的增强会带来小范围的利益增进和大范围利益的下降,两者力量平衡之下,对全距离整体利益的促进作用微弱(系数为0002,显著性为10%)。其原因在于,在地方分割型管理体制下各地方政府具有独立利益(张雪,2018)[6],对地方政府及官员的考核过于强调与其管辖地区的发展业绩挂钩,造成地方政府行为具有较强的“本位性”和区域间的“竞争性”。

五、政绩考核导向调整对利益悖论的破解

上文的实证结果表明,在经济增长与生态保护同等权重的政绩考核机制下,地方政府的综合竞争压力不足以破解经济利益与生态利益的对立、当期利益与远期利益的冲突、局部利益与整体利益的矛盾。那么,通过调整政绩考核导向来调节竞争压力,能否纠正地方政府行为在“自利性”和“有限理性”下的“短视性”与“本位性”,从而实现经济利益和生态利益的共赢、当期利益和远期利益的两全、局部利益与整体利益的互利?这是下文要探究的问题。本文参考钱先航等(2011)和李长青等(2018)的做法[24][15],将经济竞争压力与规制竞争压力以不同的权重构造一系列综合竞争压力指标,以考察在怎样的经济与生态考核权重结构下形成的综合竞争压力可以破解生态文明建设中的利益悖论。

1.经济利益与生态利益对立的破解

表4报告了一系列“新型综合竞争压力”对“经济利益”和“生态利益”的影响。随着政绩考核机制中经济考核权重的下降和生态考核权重的上升,“新型综合竞争压力”对“经济利益”的影响始终为正但绝对值有下降趋势,而对“生态利益”的影响由负转正;当经济考核与生态考核的权重比为4∶6~1∶9时,可以形成经济利益和生态利益共赢的局面。具体来看:当经济考核与生态考核的权重比在9∶1~7∶3之间时,综合竞争压力对经济利益有着显著的正向作用,而对生态利益有着显著的负向作用,表现为经济利益与生态利益的对立;当经济考核与生态考核的权重比为6∶4时,综合竞争压力对生态利益负向影响的显著性消失(静态面板);当经济考核与生态考核的权重比为4∶6~1∶9时,静态面板下综合竞争压力对生态利益的影响为正但不显著,动态面板下综合竞争压力对生态利益有显著的正向影响,即经济利益与生态利益的对立性消失。

2.当期利益与远期利益冲突的破解

表5报告了各“新型综合竞争压力”对“综合利益”的影响及其时效。随着政绩考核机制中经济考核权重的下降和生态考核权重的上升,综合竞争压力对当期利益、远期利益的影响均由负向转为正向;当经济考核与生态考核的权重比为3∶7~1∶9时,可以形成当期利益和远期利益两全的局面。具体来看:当经济考核与生态考核的权重比在9∶1~6∶4之间时,综合竞争压力对当期和远期综合利益的影响均为负,且这种负向影响随时间推移而加强;当经济考核与生态考核的权重比为4∶6时,综合竞争压力对当期和远1~2期综合利益的影响转正(不显著);当经济考核与生态考核的权重比为3∶7时,综合竞争压力对当期利益和远1期综合利益的影响显著为正,且对远3期综合利益的负向作用不再显著;当经济考核与生态考核的权重比为2∶8和1∶9时,综合竞争压力对当期综合利益和远1~2期综合利益的影响显著为正,且对远3~4期综合利益的影响也转为正向。综上所述,政绩考核导向的生态化(生态考核权重增大)可以破解当期利益和远期利益的冲突。

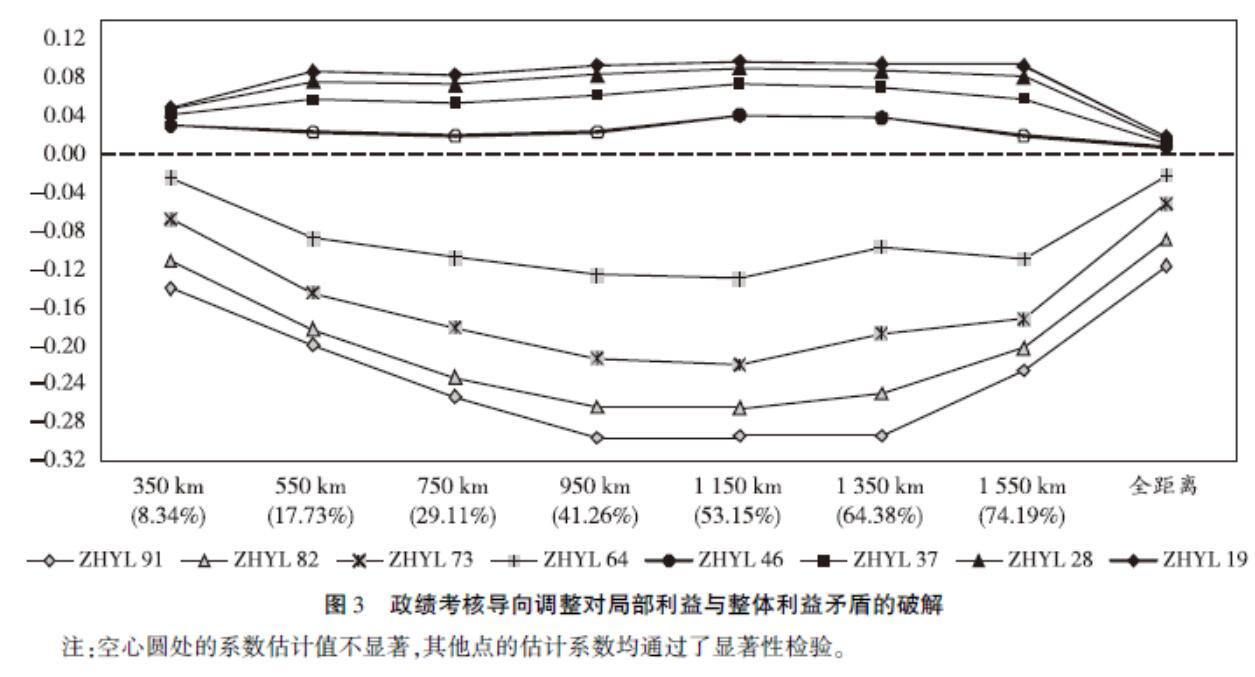

3.局部利益与整体利益矛盾的破解

图3报告了不同地理范围内“新型综合竞争压力”对“综合利益”的影响。随着政绩考核机制中经济考核权重的下降和生态考核权重的上升,综合竞争压力对局部利益、整体利益的影响均由负向转为正向;当经济考核与生态考核的权重比为3∶7~1∶9时,可以形成局部利益与整体利益互利的局面。具体来看:当经济考核与生态考核的权重比为9∶1~6∶4时,综合竞争压力对各距离下的综合利益影响均为负,即说明考核机制的经济化会阻碍局部和整体利益的实现,且经济考核的权重越高则综合利益的损失越大;当经济考核与生态考核的权重比为4∶6时,350 km~1 550 km范围内的系数估计值均为正,缓解了同权重考核下局部利益与整体利益的对立(上文图2中,350 km范围内的局部利益系数估计值为正,而550 km~1 550 km范围内局部利益系数估计值为负);当经济考核与生态考核的权重比为3∶7~1∶9时,综合竞争压力对各距离范围内的综合利益的影响均显著为正,实现了局部利益和整体利益的协同正向增长。综上所述,政绩考核导向的生态化能够破解局部利益与整体利益的矛盾。

六、结论与建议

本文从生态文明建设中的经济利益与生态利益、当期利益与远期利益、局部利益与整体利益三组差异化利益出发,采用2005—2017年中国268个样本城市的数据,通过构建面板模型来识别地方政府经济竞争压力、规制竞争压力和综合竞争压力对差异化利益的影响,以验证利益悖论的存在性,并通过改变政绩考核中的经济考核与生态考核权重比例来寻求破解利益悖论的政绩考核导向,研究发现:(1)地方政府经济竞争压力对经济利益的估计系数为正,但对生态利益的估计系数为负;经济竞争压力对综合利益的负向影响至少可达5年,且在时间趋势上趋于增强,在空间趋势上以1 350 km的地理距离为界先增后减。可见,地方政府的经济竞争压力过高会激化经济利益与生态利益的对立,带来当期利益与远期利益的两难以及局部利益与整体利益的俱损。(2)地方政府规制竞争压力对经济利益与生态利益的回归系数均显著为正;规制竞争压力对综合利益的正向影响可持续3年,但在时间趋势上趋于弱化,在空间趋势上随着地理距离的增加趋于强化。可见,地方政府规制竞争压力的增强有利于经济利益与生态利益的共赢,并带来当期利益与远期利益的两全以及局部利益与整体利益的互利。(3)当地方政府政绩考核中的经济考核与生态考核权重相等时,地方政府的综合竞争压力还不足以破解三组利益悖论共存的局面;当经济考核与生态考核的权重比达到4∶6时,经济利益与生态利益的对立得到破解;达到3∶7时,当期利益与远期利益的冲突得到缓解,局部利益与整体利益的矛盾也得到破解。可见,政绩考核导向的生态化调整(经济考核的权重下降,生态考核的权重上升),能够实现三组利益悖论的竞相破解。基于上述结论,为更好地促进生态文明建设中利益悖论的破解,进而实现高质量发展,本文提出如下建议:

第一,对政绩考核导向进行生态化调整,促进经济利益与生态利益的共赢。分析表明,地方政府间过度的经济竞争是加剧生态文明建设中利益悖论的重要原因之一,而利益悖论的破解有赖于政绩考核导向调整对地方政府竞争压力和行为的调节。因而,推进政绩考核的生态化是促进生态文明建设和破解利益悖论的有效路径。具体来讲:其一,建立和完善以“生态硬约束”为核心的政绩考核和激励约束机制,包括年度考核、目标责任考核、绩效考核、任职考察、换届考察在内的政绩考核均需要以环境保护为主要依据。其二,不断优化生态考核指标的量化设计,加快将生态建设的要求转化为能够有效考核的客观标准,并尽可能地将主要污染物的减排均纳入考核指标体系。其三,政绩考核评判应基于历史和现实情况,持续、动态地考核识别干部,树立紧紧围绕高质量发展的地方施政理念。

第二,建立健全生态环境追评追责机制,推进远期利益和当期利益的共谋。当期利益与远期利益冲突的深层原因在于地方政府及官员绩效考核的“短期性”与生态建设回报的“长期性”之间的不匹配,消除這种不匹配是增强地方政府治污动机和能力的重中之重。具体来讲:其一,建立生态环境考核的追评追责机制,对调离的地方官员进行3~5年的生态绩效评估,并终身追责,对造成生态环境和资源严重破坏的地方官员,不论是否已调离、提拔或退休,均应严格追责。其二,强化内部生态监督机制,开列负面清单,在内部监督机制上将“党政同责”“一岗双责”“一票否决”制度化。 其三,充分发挥外部生态监督作用,支持和规范非政府环保组织的建立与发展,健全相关法律,保障非政府环保组织的合法权益,形成公众、社会组织与政府“多元共治”的环境治理体系。

第三,统筹协调各地异质性利益诉求,增强局部利益和整体利益的共容。理顺区域间的利益关系是化解局部利益与整体利益矛盾的核心环节,且生态环境具有公共资源属性与空间延展性,单一的基于行政区划的治污方式与环境污染的外部性相矛盾,仅靠一个或某些地区的单打独斗难以取得良好的环境治理效果,必须实现各地区的协同治理。具体来讲:其一,建立和完善区域间利益分享机制,探寻各地方政府间的利益契合点,确定各地发展的比较优势并实现产业发展的合理空间布局。其二,建立和完善地方间的利益补偿机制,通过建立生态补偿机制和共同发展基金、共享公共基础设施等方式对为长远利益而放弃短期利益的合作方进行利益弥补。其三,建立健全资源输出地与输入地之间、生态保护地与受益地之间的利益补偿机制,通过园区建设、产业合作等路径支持资源输出地和生态保护地发展替代产业,形成资源型地区和生态脆弱区域经济发展转型的长效机制。

本文的研究取得了较为有意义的实证发现与政策启示,但尚有不足和有待进一步探索的地方:本文对地方政府竞争的研究是以“晋升锦标赛”激励模式为理论基础的,而当下“达标赛”激励模式也在全国各地普遍存在,比如“文明城市”的评选等。这种通过“标杆竞争”来引导地方政府关注非经济领域发展的实践广泛存在,而本文未能将这种竞争模式纳入研究框架。一个城市获得某种城市荣誉会给周边城市带来怎样的策略选择与竞争压力?如何构建一个统一的理论框架来分析“考核竞争”与“标杆竞争”的内在关联?在这种双重激励模式之下,地方政府的竞争行为与竞争压力有何特征与趋势?等等。这些都是尚待深入思考和持续研究的重要课题。

参考文献:

[1]张志敏,何爱平,赵菡.生态文明建设中的利益悖论及其破解:基于政治经济学的视角[J].经济学家,2014(7):66-72.

[2]张占仓.关于“十四五”规划的若干重大问题研究[J].区域经济评论,2020(1):23-31.

[3]JIN H,QIAN Y,WEINGAST B R. Regional decentralization and fiscal incentives:Federalism,Chinese StPREe[J]. Journal of Public Economics,2005,89:1719-1742.

[4]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[5]李雪娇,何爱平.城乡污染转移的利益悖论及对策研究[J].中国人口·资源与环境,2016(8):56-62.

[6]张雪.生态文明多元共治的利益悖论及共容路径探析[J].云南社会科学,2018(3):80-84.

[7]毕睿罡,王钦云.政企合谋视角下的环境治理——基于官员考核标准变化的准自然实验[J].当代经济科学,2019(4):62-75.

[8]詹新宇,曾傅雯.经济竞争、环境污染与高质量发展:234个地级市例证[J].改革,2019(10):119-129.

[9]张彩云,苏丹妮,卢玲,等.政绩考核与环境治理——基于地方政府间策略互动的视角[J].财经研究,2018(5):4-22.

[10]鲁篱,刘弘阳.论我国地方政府竞争失范之规制[J].理论探讨,2018(3):95-101.

[11]何爱平,安梦天.地方政府竞争、环境规制与绿色发展效率[J].中国人口·资源与环境,2019(3):21-30.

[12]任克强.政绩跑步机:关于环境问题的一个解释框架[J].南京社会科学,2017(6):84-90.

[13]BOADWAY R,MARCEAU N,MONGRAIN S. Joint tax evasion [J]. Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne Déconomique,2002,35(3):417-435.

[14]张华.环境支出、地区竞争与环境污染——对环境竞次的一种解释[J].山西财经大学学报,2018(12):1-14

[15]李长青,禄雪焕,逯建.地方政府竞争压力对地区生产效率损失的影响[J].中国软科学,2018(12):87-94.

[16]沈坤荣,金刚,方娴.环境规制引起了污染就近转移吗?[J].经济研究,2017(5):44-59.

[17]MANSKI C. Economics analysis of social interactions [J]. Journal of Economic Perspectives,2004(3):115-136.

[18]王雅莉,朱金鹤.地方政府间多维竞争对城市污染的影响研究[J].现代经济探讨,2020(4):48-58

[19]黄建欢,谢优男,余燕团.城市竞争、空间溢出效应与生态效率:高位压力和低位吸力的影响[J].中国人口·资源与环境,2018(3):1-12.

[20]严冀,陆铭.分权与区域经济发展:面向一个最优分权程度的理论[J].世界经济文汇,2003(3):55-66.

[21]张宇.地方保护与经济增长的囚徒困境[J].世界經济,2018(3):147-169

[22]秦昌波,王金南,葛察忠,等.征收环境税对经济和污染排放的影响[J].中国人口·资源与环境,2015(1):17-23.

[23]侯林岐,张杰.多维政绩考核、地方政府竞争与城市生产效率损失[J].现代经济探讨,2020(1):19-28.

[24]钱先航,曹廷求,李维安.晋升压力、官员任期与城市商业银行的贷款行为[J].经济研究,2011(12):72-85.

[25]张治栋,秦淑悦.环境规制、产业结构调整对绿色发展的空间效应——基于长江经济带城市的实证研究[J].现代经济探讨,2018(11):79-86.

[26]马青,傅强.地方政府竞争与区域发展差异:基于贸易开放的实证研究[J].经济问题探索,2016(4):97-105.

[27]邓金钱,李雪娇.地方政府竞争与经济结构转型——基于中国省级数据的实证研究[J].经济问题探索,2018(8):75-84.

[28]张华.“绿色悖论”之谜:地方政府竞争视角的解读[J].财经研究,2014(12):114-127.

[29]刘哲,刘传明.文明城市对产业结构升级的影响效应研究——来自文明城市评选的准自然实验[J].产业经济研究,2021(1):43-55+85.

[30]庞雨蒙,刘震,潘雨晨.财政科教支出与雾霾污染治理的空间关联效应[J].经济经纬,2020(6):128-138.

[31]任栋,李萍,孙亚超.中国失业率水平的适度调控目标区间研究——基于面板门限模型的实证分析[J].经济学家,2014(2):28-35.

Whether the Orientation Adjustment of Performance

Evaluation Can Break the Paradox of Interests?:

China Experience Based on the Perspective of the

Competitive Pressure between Local GovernmentsZHU Jin-he, WANG Ya-li, HOU Lin-qi

(School of Economics and Management, Shihezi University, Shihezi 832000, Xinjiang, China)

Abstract: The contradiction between economic interests and ecological interests, the conflict between current interests and long-term interests, and the contradiction between local interests and overall interests constitute the interests paradox in the construction of ecological civilization. It is necessary to give full play to the role of local governments, and adjusting the competition pressure and behaviors of local governments through the orientation adjustment of performance examination is one of the effective ways to crack this paradox. Based on the panel data of 268 cities in China from 2005 to 2017, this paper studies the impact of local government competitive pressure, regulatory competitive pressure and comprehensive competitive pressure on differentiated interests and interests paradox, and tries to find the orientation adjustment of performance examination for breaking the interests paradox by changing the weight proportion of economic examination and ecological examination. The results show that (1) the pressure of economic competition among local governments is beneficial to economic interests but not to ecological interests; The negative impact of economic competition pressure on comprehensive interests can reach five years in the time range and the effect is deepening year by year. In spatial trend, the geographical distance of 1 350 km is the boundary and the effect first increases and then decreases, which indicates that the excessive competitive pressure of local governments can intensify the contradiction between economic interests and ecological interests, bring the difficulty in current interests and long-term interests and result in the destruction of local interests and overall interests.(2)The pressure of regulation competition among local governments is beneficial to the realization of economic and ecological interests; The effect of regulatory competition pressure on the promotion of comprehensive interests is only three years and tends to weaken in the time range, and gradually deepens with the increase of geographical distance in the spatial trend, which shows that the regulation competition pressure of local governments is conducive to the double-win of economic interests and ecological interests, brings current interests and long-term interests and supports local interests and overall interests. (3)The solution to the paradox of interests depends on the adjustment of the orientation of performance appraisal to the pressure of competition. When the ratio of economic appraisal to ecological appraisal is 4∶6, the contradiction between economic and ecological interests will be solved; When the ratio reaches 3∶7, the conflict between current and long-term interests will be solved, and the conflict between local and overall interests will be solved, which reveal that the ecologicalization adjustment of performance examination orientation (economic examination weight decreases but ecological examination weight increases) can break the interests paradox between the three groups. Therefore, we should adjust performance examination orientation, boost the double-win between economic interests and ecological interests, set up and perfect the mechanism of examination and responsibility-taking for ecological environment, co-plan current interests and long-term interests, overall coordinate the heterogeneous interests appeal and increase the compatibility between local interests and overall interests.

Key words: performance examination; interests paradox; local government; competitive pressure; ecological civilization construction; economic examination; ecological examination

CLC number:F12316;F205Document code:AArticle ID:1674-8131(2021)04-0065-17(編辑:夏冬)

*收稿日期:2021-04-06;修回日期:2021-06-07

基金项目:国家社会科学基金项目(14BJY204);兵团社会科学基金项目(19YB13);自治区普通高校人文社科重点项目(XJEDU020217B01)

作者简介:朱金鹤(1979)女,新疆昌吉人;教授,农林经济学博士后,博士生导师,主要从事制度经济学研究。侯林岐(1994),男,河南商丘人;博士研究生,主要从事产业经济学研究。

通信作者:王雅莉(1994),女,河南安阳人;博士研究生,主要从事环境经济学和区域经济学研究;E-mail:604689146@qq.com。

① 数据来源:《2016中国对外直接投资统计公报》。