本体与个性

一、木刻的语言特征

以客观世界为蓝本进行写实再现是绘画的一种基本方式。对版画来说,能在还原现实社会的同时实现自身的传播价值更是极为重要。中国古代和西方中世纪艺术中的平面图式,是木刻起初最易呈现的。文艺复兴时期,更加科学的写实手法出现,不断提高的技术难度和写实标准给版画创作带来了很多难题。木刻是最不适合再现客观对象的版种,在一般情况下其痕迹无法呈现丰富的灰色,同时“减法”的雕刻方式也不利于纠错,这导致其在版画史上曾经经历了一段低潮期。不过版画家们似乎并不认为这是一个多么严重的问题,尤其是常年致力于木刻版画创作的大师。他们会借鉴同为单色性质的墨水笔素描,从形体和光影两个角度将木刻线性化,甚至通过增加色版去丰富画面的层次。16世纪出现的明暗套色木刻直接将他们的这种理念贯穿到了极致,即便欧洲北部和南部大师的手法有所不同,[1]也终归在视觉上起到了一定的“欺骗”作用。

用线的密集度呈现灰色在曼坦尼亚时代就很普遍。在丢勒看来,平行线如果能用更贴近形体的曲线表示就更完美了。在他的这一设想下,受益最大的便是木刻作品,因为曲线的方式强化了形体的视觉效果,将原本不利于再现客观真实的刀痕隐匿在画面之中。木刻本体材料有其局限性,一开始并不能像铜版画那样制造极细的阴刻线,不过艺术大师们在几个世纪之后利用木口木刻寻找到了这个问题的解决之道。得益于欧洲现实主义艺术的兴起,大量木刻版画倒向写实风格,展现出了艺术家精湛的技艺,使灰色的变化显得异常丰富。阴刻法降低了阳线的形体暗示功能,更像是利用木刻的“减法”特性得到素描般的真实,这让缺乏造型知识的大众产生了对图像的信服。现实原则带来的真实性远比从古典原则分析出的理想美在视觉上更具亲近感和世俗性,可见18世纪之后的艺术已经在古典之外建立了新标准,这在木刻中体现得极为明显。这种差异的具体体现可以参照同时代的毕维克和约翰·莫蒂默。

在现实主义思潮的引领下,艺术家们增强了对客观世界的关注,开始从木刻的本体语言中挖掘新的可能性。根据中央美术学院版画系20世纪50年代的教学大纲可以看出,当时已经明确要求师生以现实主义风格创作版画,做到“忠实地表现对象”[2]。不过这里有个问题,那就是木刻的再现能力一旦发挥到极致,其本体语言究竟是被削弱了还是被拓宽了?美国版画家保罗·兰德克也在“征服灰色”的道路上辛勤勞作着,他的木刻版画已经显现出一种超越现实的意味,并且有着很强的概括力,这种概括力往往是被其他艺术家所忽视的。丰富的细节和层次是黑白木刻中灰色调的两大来源,前者通常服务于“形”,后者服务于“体”。当它们不被主观归纳,其结果将是客观的、真实的、理性的。下面我们借由“三十二刻”教学来诠释相关理念。

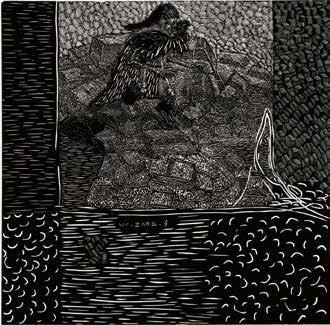

所谓“三十二刻”是个概述性的说法,意为一种物象可以有多种或无数种画法与刻法。在“三十二刻”教学模式下创作作品时,我们试图以肉眼的直观感受为起点,尽可能多地获取自然界的客观信息,如对象的细节、质感、色调、空间等,再将之组合成写实性的画面。严格来说,经木刻手法呈现出来的画面并非是毫无意义的复制,而是一种对客观事物的转换,其艺术特征和语言价值是材料本体带来的。这样的结果来自艺术的模仿行为,不是艺术家在刻意与某种艺术形式建立等同效应。当然即便如此,艺术家也不得不面对“等同”的危险,故他们不得不利用形象或画面的特殊性来取得语言形式的独立。

偏离客观的作品在应对这个问题时要轻松很多,它们的语言特征很容易通过对材料的直接表达而被呈现出来。关于这一点的重要性,现代主义大师比古典主义大师更为清楚。19世纪末至20世纪初,大量从事木刻版画创作的现代主义画家通过直接手法获得对材料的感知,让刀痕摆脱了客观外形的限制,木刻由此显现出更为丰富的表现力,特别是在对情绪的表现上。蒙克早就意识到了这一点,他曾说:“木材是有生命的东西。”不过和之后的表现主义大师相比,蒙克的画面仍具备一定的写实性,即其是依据客观外形而进行的平面化概括。我们由此可以断定:概括手法让木刻在进行客观图像的语言转换时有了新途径。区别于写实主义利用精巧的灰色再现客观现实,现代主义更看重刀痕在刻画主观情绪上的表现力。从再现到概括再到表现,这种探索轨迹符合美术史的内在发展规律,依托的是艺术家们对木刻本体语言的深入探究。这种针对木刻本体语言的探究方法在“三十二刻”教学中得到了有效运用。

不过,当画面表现力和外在形式等同起来,就会导致语言的形式化套用,而且这种套用方式的技术门槛较低。为了便捷而采用样式上的套用,最终会导致创造力的停滞和表现力的匮乏。于是,我们不得不回归材料本体并从中挖掘新的可能性。正如蒙德里安所说,艺术的造型手段不是“以主观概念为基础的,我们的主观性可以认识作品,但却创造不出作品”[3]。这里的“主观性”指的是某种概念,它可以是形式,也可以是先入为主的知识系统。因此,我们在教学过程中非常强调对木刻语言本体的再认识。

二、理性与感性

中央美术学院版画系的工作室在20世纪80年代就开始按照版种划分,这样“有益于专门化工艺技法的深入研究和提高”[4]。关于木刻,在中央美术学院有过很多教学方法,例如“写生法”“组织类型法”“艺术处理法”[5],唯独“三十二刻”教学法在训练中强调逻辑推演。19世纪末至20世纪初的很多现代主义大师,如凡·高、毕加索、蒙德里安等都深谙此道。在教学中开展逻辑推演的意义在于让艺术家进行自我训练时能够有一个清晰的脉络。正如选择固定版种是为达到对木刻语言本体的深度认知一样,进行逻辑推演也需要以同一个形象为蓝本,从而排除外部因素的干扰,解决形式创造问题。

不同风格的艺术家在以木刻作为创作载体时,都能找到与自己相对应的处理方式:写实主义艺术家或是利用对灰色调的塑造实现素描般的效果,或是利用黑白形制造光影般的真实。表现主义艺术家或是利用放纵的刀痕表达强烈的情绪,或是利用变形的效果呈现夸张的造型。抽象主义艺术家则放弃了一切具象因素,利用平面形体传达对艺术的深度思考。不过,无论风格如何变化,其中一条较为隐秘的线索是始终如一的,即造型艺术呈现着从具象到非具象的演化规律。“三十二刻”教学就是抓住了这一规律,从围绕写实图像展开训练开始,使学生在材料的干预下逐渐探索出更为纯粹的形式语言。这一过程依托两种逻辑,一是立足于色块的置换,二是立足于色调的变化,目的均在于打破观者对客观物象的固有印象,同时挖掘黑白关系的多种可能性。

然而,是否我们完成这些任务后就能实现形式创造呢?并不是!拿色块置换来说,如果忽视对木刻语言本体的认识,即便我们完成了对所有色块的置换,也无法达到预想的结果。因此,创作者需要回归木刻语言本体,去探索画面中的黑、白、灰所产生的形式美感。对创作者来说,每一次的色块置换都要捕捉到画面的形式美感,同时发挥人的主动性,摆脱固有思维。

我们不得不承认,艺术家将自己的直觉表达出来是多么的困难。对艺术家来说,概念只能表达他们知觉的某一面,要想使自己的直觉感受得到准确的展现,只能赋予概念某些个人化的认识。也就是说,艺术家们需要通过特殊的图像组合把可感变成可见再变成可知。这里所说的“特殊”就是他们能够从材料本体中提炼出的个性化表达。

实现对木刻材料的准确感知,需要进行大量的训练。起初,新材料带给创作者的是陌生感,具备一定造型能力的人要利用自己的绘画经验去克服这种陌生感,从而实现对这种新材料的掌控,继而获得成就感。随着训练的深入,木刻材料的本体特征会在创作者一次次对陌生感的克服中被感知到。而创作者的直觉在这一过程中会起到两种作用:一是帮助创作者跳出原本的创作初衷,回到雕刻行为本身。二是帮助创作者脱离形象,转向对材料、媒介本身的关注,从而发现材料和媒介本身的语言美感,探索到其所拥有的更多可能性。因此,直觉在形式语言的形成过程中起到了关键作用。在木刻版画创作过程中,刀痕的排布和组织便脱离了客观外形的束缚,进入表现主义的语境当中,其所产生的“美”的意味将会被创作者的直觉感知到。如此一来,木刻便实现了从写实到表现再到抽象的演变。

事實上,直觉往往被认为是不可靠的,尤其是对那些因理性思维而成功的艺术家来说。不过,艺术观念的不同并不影响直觉在创作中的意义。“三十二刻”教学中的逻辑推演就离不开直觉的调和。同样,艺术家也离不开直觉赋予他们的敏锐感知力。直觉和逻辑就像理性和感性一样,是美术史上亘古不变的二元论话题。它们在“三十二刻”教学中是这样的关系:直觉负责激发创造力,逻辑将其传达并延续成可见的风格。

三、形式判断力

通常我们判断一个事物,先是调用已有经验与之比对,继而将之框定在某个大致的观念之中。在日常生活当中,这一做法便于我们高效地处理信息。不过对艺术家来说,这一做法就非常危险了。人们对事物的认知和判断一旦固化下来,就会导致创造力的断绝。因此,我们需要不停地对眼前的事物进行进一步的思考和判断。正如康拉德·费德勒所说:“如果止步并拘泥于前期的感知和意想活动,而不进行升华并超越它们,那么后续的情感体验和自觉思考和认知也依旧不可能发生。”[6]

客观世界在观察者眼中是极为复杂的,外形、颜色、质感、体量、动态等,无时无刻不在影响着人们的判断。这里不仅涉及视觉层面的东西,而且涉及知觉层面的东西,前者是在固定概念下产生的可辨识的外在形象,后者是通过感知对事物进行相对性判断,在不同变量中获得对应的形式。因此,被我们在知觉层面捕捉到的对象具有统一性,其内部各个要素都必须和谐。对艺术家来说,他们要做的是抛开概念化的认知,不停地感知客观对象,深化认识,获取最深入人心的元素并使之形成统一体。这一部分的关键在于对某个元素的感知和察觉。就“三十二刻”教学来说,创作者会根据画面中出现的刀痕和黑、白、灰等来判断其是否具有形式价值。这个价值判断主要有两个依据,一是其是否为实践者心理的准确反映,二是其是否为实践者内心的真实需求。在这一观念下形成的任何语言差异都会在教学中被视为优点,教师会在学生之后的训练中进行整合,引导学生将之锤炼为完整的形式语言。

当形式语言确定之后,画面风格将会走向稳定,不过作品也会因此陷入概念化的困境。正如我们起初在面对事物时那种对既定标准深信不疑的状态,艺术家或多或少也会带有某种既定认知,即便是没受过系统性绘画教育的人也会有自己的认知局限,当然,这类问题在学院派艺术家身上体现得较为明显。因此,形式语言的建立并不意味着艺术创作的结束,艺术家依旧需要不断前行,继续寻找形式语言的独特性并发现材料和媒介的新优点。从外界看,这是一个艺术家进行自我否定的过程。从艺术家和艺术创作本体来看,这是一种观念和形式的延续,是对语言纯粹性的深层探索。

对写实主义艺术家来说,要想准确再现对象,对外形和颜色(素描和色彩)的把控必须到位。现代主义将二者分开思考,并重新界定对象的外形和颜色。因此,纵观现代主义作品,其通常会从变形和变色两个角度给予观者别样的视觉体验。很多现代主义大师都有创作写实性绘画的经历,不过他们在那之后都通过自我训练进入了更为直接和纯粹的语言体系之中。

19世纪下半叶,绘画不再以再现三维空间为标准,而是致力于呈现二维平面中能够唤起人们视觉愉悦的绘画元素。[7]视觉愉悦是在形式审美中产生的特殊情感,能够带给观者某种刺激。这种刺激在阿恩海姆的理论中是“视知觉形式动力”,在贝尔看来则是某种“意味”。在我们的木刻实践中,这种愉悦的情感来自形式的特殊性和刀痕带来的抽象意味。前者是画中形象所流露出的某种气息和力量或者是画面整体带给观者的某种氛围和感觉,这类多是表现型作品。后者是画面形式要素之间的组合与编排,展现的是舒适的视觉节奏或强烈的心理诉求,这类多是抽象型作品。创作者的每一步探索,都要主动判断自己的作品属于哪种视觉类型,这个思考的过程就是逻辑的体现——他们需要保证自己的创作处于一个线性思维之中。同时,创作者要调动自己对语言形式的判断力,完善视觉审美,最大限度地呈现不同语言形式的情感力度。

如前文所述,创作者对物象的观察是一个复杂的过程,因为人的视觉不是孤立的存在,在获取客观对象的信息时,其他知觉也会参与其中,弥补可见之物那不可见的一面。因此,对形式美的判断是视觉和知觉联动的过程,创作者不仅要考虑知觉是否能够得到准确呈现,而且要考虑视觉效果是否具备相应的形式美感。

结语

作为现代主义教学方法,“三十二刻”致力于让艺术实践者从创作源头寻找属于自己的形式语言。这一过程不仅是围绕艺术语言本体的一次深入探究,也让艺术实践者的逻辑思维、自我认知、审美判断、形式创造得到了充分训练。

(李军/中央美术学院版画系)

注释

[1]南部和北部的差异主要体现在套色方式上。北部是在类似于丢勒式的黑版上增加中间色,有很明显的线性特征。南部是色版之间的拼合。

[2]参见1961年中央美术学院版画系档案《木刻、石版画、铜版画专业创作课教学大纲(草案)》。

[3][西]毕加索,等.西方现代艺术大师论艺术[M].常宁生,编译.北京:中国人民大学出版社, 2003:180.

[4]宋源文.版画教学的经验与改革设想[J].美术研究, 1987,(3):5-6.

[5]谭权书.发展中的木刻教学[J].美术研究, 1987,(3):12.

[6][德]康拉德·费德勒.艺术活动的根源[M].邵京辉,译.北京:中国文联出版社, 2018:58.

[7][美]格林伯格.现代主义绘画[M]//沈语冰,编,艺术学经典文献导读书系·美术卷.北京师范大学出版社, 2019:269-276.