高密度电法在某垃圾焚烧环保发电站岩溶场地勘察中的应用

闫清华,阳 映,李双莹,张亚龙,倪 斌,衣骏杰

(1.中国冶金地质总局矿产资源研究院,北京 101300;2.中航勘察设计研究院有限公司,北京 100098;3.河北省水文工程地质勘查院,河北石家庄 050021)

0 引言

我国特别是西南地区岩溶地貌分布广泛,随着经济建设的发展,岩溶区的工程建设愈来愈多(孙旭,2012)。岩溶区的存在会引发岩溶渗漏、岩溶塌陷等一些列工程地质问题(冯亮等,2020;陈鸿亮和饶传友,2020),这些工程问题导致地基承载力不足、不均匀沉降、地基滑动和塌陷等地基变形破坏(付德俊等,2019)。近年来发生的岩溶地面塌陷灾害,造成了较大的人员伤亡及经济损失(徐小连,2019)。在较特定的范围内,岩溶发育具有不确定性、随机性、随层间变化显著性、隐蔽性,仅依靠地质调查和钻探很难达到理想效果,因此需要工程物探方法作为辅助手段(蒋富鹏等,2013;张巍,2019)。工程物探在岩溶区工程勘察中应用的方法很多,高密度电法在岩溶地区工程勘察中的应用最为广泛(祝卫东等,2006;李小兰等,2010;刘伟等,2014;王玉洲等,2014;郑智杰等,2015;陈立波等,2016;喻晓通和马妮,2018 )。本文利用数值模拟进行高密度电阻率正演模拟,对比选取分辨率和稳定性高的温纳装置对四川发电站场地进行高密度探测,查明了场地内的不良地质体,为工程勘察提供了可靠的基础资料。

1 高密度电率法

1.1 工作方法

高密度电法是在传统直流电法的基础上发展起来的,属于一种阵列勘探方法(郑宇等,2012)。该方法采用一次阵列布极的方式,利用程控多路转换器和微机电位仪组合方式,实现不同装置和不同极距的断面或立体视电阻率测量(肖宏跃等,2007;王怀坤等,2008)。相对于直流电法,高密度有其自身的一些特点:电极布设一次性完成,可进行多种电极排列方式的测量,数据采集和存储自动化(郑冰和李柳德,2015);获取信息量大、信息分布密度大;实现了自动测量,工作效率高,但最大探测深度和剖面长度受限。高密度电法在建筑选址的地基勘察、溶洞勘察、岩溶塌陷和地裂缝探测、煤矿采空区调查、坝体稳定层评价、管线探测等岩土工程勘察方面及地质、构造、水文、考古等领域发挥着越来越重要的作用(马志飞等,2009)。

1.2 几种装置类型

高密度电法测量中,电极排列方式有十多种,但常用的是四极排列中的温纳(α)、偶极(β)和微分装置(γ)。三者的差别是A、B、M、N四个电极的排列顺序。测量时,四个电极同时逐点向右移动,得到一个电阻率剖面;接着增大电极距,再从左到右逐点移动,得到深部的另一个电阻率剖面;按此方式移动测量得到一个倒梯形的电阻率断面(王爱国等,2007;张卫华,2019)。

不同装置类型所测量的电阻率异常特征均不相同,在测量过程中应因时因地根据目标体选择适当的装置类型,确保探测结果的可靠。

2 数值模拟

利用研究区地层和溶洞的电阻率特征建立模型,采用RES2Dmod软件利用有限差分法对模型进行二维正演。将地质构造模型剖分为足够精细的矩形网格单元,每个矩形单元由用户赋予不同的电阻率值,在网格节点处电阻率值连续,每个网格单元上近似地将电场离散化,建立以节点为未知量的线性方程组进而求解节点处的函数值,再插值出任意点位处的函数值,实现正演模拟。随后利用RES2Dinv软件对正演结果进行反演,反演方法采用最小二乘法进行。通过正反演,对比不同装置类型对模型的灵敏、纵横向分辨率和稳定性,选择经济有效的高密度电法装置类型。

2.1 三层介质模型

模型建立在理想的二维条件下,地表无地形起伏,地层水平,地下介质均匀,溶洞在剖面上为矩形。模型包含三个地层:第四系耕土层,强风化基岩和底部微风化基岩层(碳酸盐岩),电阻率分别为:100、800、3000 Ω·m。地层参数见表1。

表1 三层介质模型参数

正演基本参数为:电极数为90根,电极距为2 m,剖面总长178 m,分别用温纳装置(α装置)、偶极装置(β装置)、微分装置(γ装置)进行正演。

正演结果见图1,可以看出同样的电极数量和电极距情况下,探测深度β装置<α装置<γ装置,正演电阻率均比模型小且β装置<α装置<γ装置;三种装置电阻率分布整齐规则,随深度增大而增大(马吉静,2019),中间层和基底层的视电阻率值和差异均偏小,中间层的分辨率较差,但保留了地层水平方向的均一性。

图1 三层介质模型正演图Fig.1 Forward modeling of three-layer medium

2.2 不同埋深溶洞模型

根据工程前期对不良地质作用的评估,发现在该区存在落水洞、疑似溶洞及断裂破碎带,因此在三层均值大地模型的基础上设置了三个泥质或水填充的低阻溶洞或破碎带模型参数见表2。基本参数不变,为了筛选出高分辨率和稳定的装置类型,本次分别采用温纳装置(α装置)、偶极装置(β装置)、微分装置(γ装置)进行正演,正演结果见图2(上中下分别为α、β、γ三种装置正演色谱图、最下方为模型)。

表2 低阻模型参数表

从正演色谱图中可以看出:(1)浅部在水平50、90和105附近位置三个装置正演等值线发生明显变化,出现三个低阻异常,异常与模型在地表的投影位置比较吻合;(2)偶极和微分装置在水平位置60~80 m处均有一假高阻异常出现;(3)偶极装置横向上未将D2和D3异常区分出来,纵向上异常下延效应导致深部异常的完整性受到破坏;(4)三种装置对模型的埋深及几何参数反应能力均较差,低阻异常的大小和埋深与模型存在较大差异。(5)深部介质成层性比较好,等值线基本呈水平,在低阻体处等值线发生波动,两侧高中间低,呈下凹形态,温纳装置色谱图中异常幅度较小,但是其横向和纵向分辨率能满足需求,且未出现假高阻异常,其稳定性较高,因而野外数据采集最终选取温纳装置。

图2 低阻模型正演图Fig.2 Forward modeling of low-resistance body

利用RES2Dinv软件对温纳装置正演数据进行反演,其结果见图3。从反演色谱图可以看出:反演结果中的三个低阻溶洞表现出的异常形态与正演模型基本相同,电阻率为8 Ω·m与模型电阻率接近(王志鹏等,2019);地下介质的成层性也比较明显,基本能分辨出三个不同的电性层。

图3 低阻模型反演图Fig.3 Inversion of low-resistance model

3 工程案例

3.1 工程概况

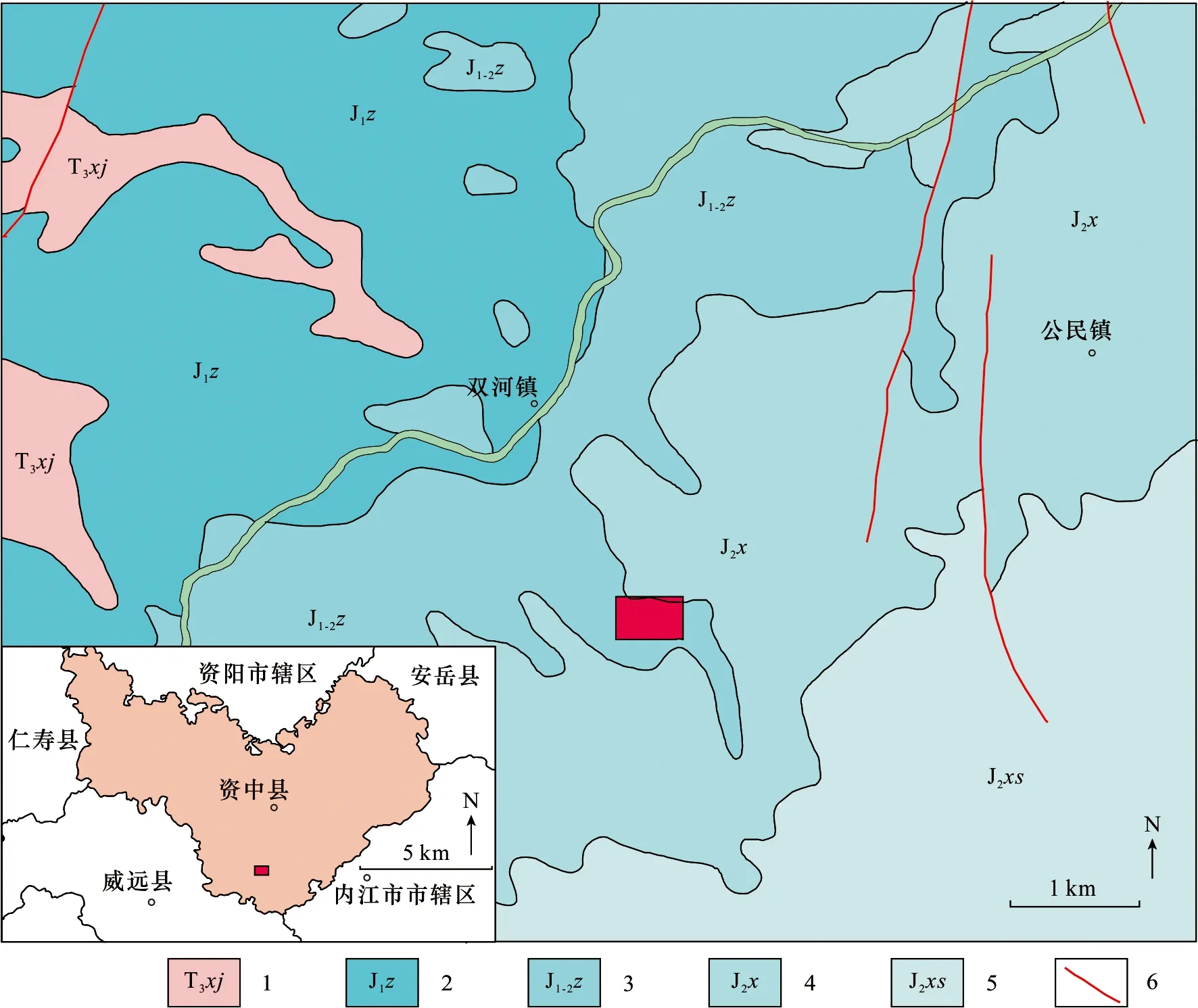

四川省内江市资中县双河镇拟建一生活垃圾焚烧环保发电站,发电站拟建建筑物包括焚烧厂房、烟囱、综合处理车间、循环水泵房、冷却塔、室外池体、办公生活楼等地上建筑和部分地下室,地下室埋深均在7 m以浅。前期工程勘察工作中,采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段,查明拟建工程范围及有影响地段有无影响场地稳定性的不良地质作用,并分析其分布范围,评价其对工程建设的影响。

该工程场地现状主要为荒地,局部有少量民用建筑,为丘陵地貌,地形起伏较大,整体西高东低,中部为洼地,场地地形最大高差约33.0 m。具体位置见图4。

3.2 工区工程地质水文地质条件

3.2.1 地质构造及地层分布

工程场地在大地构造单元上位于四川沉降带西南部,属于新华夏系第三沉降带。具体位于威远穹隆的东段,场地及其周边附近位置未发现有规模较大的断裂。

场地地质情况较为简单,岩层产状接近水平,倾向东南,岩层面起伏较大,灰岩具轻微溶蚀孔洞。深度(33.0 m)范围内的地层为耕土和人工填土层、第四系残坡积层(粉质黏土),侏罗系中统新田沟组(强风化砂岩及泥岩)和侏罗系下-中统自流井组基岩(强风化灰岩和微风化灰岩)。通过勘探孔的电阻率测试,场地内耕土层视电阻率为25 Ω·m,强风化砂岩和灰岩视电阻率为60 Ω·m,微风化灰岩电阻率更高,场地可视为三层电性结构。

3.2.2 不良地质作用

场地内中部和场地外东侧地表各存在一个落水洞,编号为D1和D2。D1直径1.0 m,其下有岩溶通道,通道深部是否存在溶洞,情况未知。D2直径2.0 m,已被堵塞,深部情况未知。

3.2.3 场地水文地质条件

场地外西侧约30 m的裸露岩壁下有一处水塘,长约25 m,宽约15 m,最大水深1.5 m。在水塘北侧岩壁上的泉眼,为水塘的补给源。

钻探深度(33.0 m)范围内共揭露一层地下水,地下水类型为基岩裂隙水,赋存于强风化中。近地表处和基岩出露地段,岩体风化强烈,裂隙发育,含风化裂隙水,由于场地内岩体风化裂隙延展性和贯通性均较差,故富水性较弱。受区域负地形控制,该层地下水随山坡地形向场地内低洼地段径流汇集。

图4 工程场地地理位置及地质图Fig.4 Geographical location and geological map of the project site1-三叠系上统徐家河组:石英砂岩;2-侏罗系下统珍珠冲组:泥岩夹页岩及石英砂岩;3-侏罗系中下统自流井组:灰岩;4-侏罗系中统新田沟组:砂岩及泥岩;5-侏罗系中统下沙溪庙组:泥岩夹砂岩及页岩;6-断层1-Xujiahe Formation of Upper Triassic:quartz sandstone;2-Lower Jurassic Zhenzhuchong Formation:mudstone sandwiched with shale and quartz sandstone;3-Lower and Middle Jurassic Ziliujing Formation:limestone;4-Middle Jurassic Xintiangou Formation:sandstone and mudstone;5-Lower Shaximiao Formation of Middle Jurassic:mudstone sandwiched with sandstone and shale;6-fault

场地内的基岩裂隙水主要受降水补给,无统一的地下水位,对工程建设的影响较小。

3.3 勘察方案

3.3.1 工作量及施工

为查明场地内不良地质条件,结合场地条件,使用高密度电法进行探测。必要时通过钻孔资料验证物探方法的可靠性、对物探成果的深度进行修正。

根据工程的场地条件和前期高密度电法正演结果,测线布置原则为:在勘察孔之间布置高密度测线,综合考虑探测深度以及溶洞规模,选择2 m电极距,温纳装置。共布设高密度电法测线6条,并布设4个验证孔,布置图详见图5。

3.3.2 资料解释

对本次测量的高密度剖面资料及地形数据,利用RES2Dinv软件进行地形校正(王广仓和董延朋,2008;尚晓等,2013)和最小二乘法反演(冀显坤,2010)。根据6条测线的反演成果图,并结合钻孔资料显示从地表自上至下分三层,依次为填土层、强风化砂岩层、灰岩层,并圈定低阻异常体(林士宝等,2020)。

(1)L5线成果分析

L5测线:第一层土层,厚度0.5~3 m;第二层砂岩层,厚度5.3~9.3 m,砂岩和土视电阻率一般小于100 Ω·m;第三层灰岩层,灰岩视电阻率一般大于2000 Ω·m。在测线里程37~57 m,存在大片的低阻区域,视电阻率小于18 Ω·m,深度约8~13 m,推测可能为Y2破碎带。在测线里程89~93 m位置存在一个相对于周边较低的低阻圈闭区域,并在其下方两边存在两个高阻圈闭,结合测线布设位置可知,该区域的视电阻率的变化差异由于D1溶洞引起,深度约0~10 m。在测线里程102~112 m左右的位置存在较大范围低阻圈闭区域,深度约7~12 m。推断可能为Y3溶洞或者破碎带(见图6)。

图5 高密度电阻率法测线布置图Fig.5 Layout of high-density resistivity survey lines

图6 L5测线反演及解译图Fig.6 Inversion and interpretation of survey line L51-耕土及砂岩;2-灰岩;3-中等风化;4-地层分界线;5-溶洞或破碎带1-cultivation soil and sandstone;2-limestone;3-moderately weathered;4-stratigraphic boundary;5-karst cave or fracture zone

(2)L6线成果分析

L6测线:第一层土层,厚度0.5~2.5 m;第二层砂岩层,厚度3.3~11.7 m,砂岩和土视电阻率一般小于100 Ω·m;第三层灰岩层,其视电阻率一般大于200 Ω·m。在测线里程20~32 m之间存在高阻异常,视电阻率值约300~1000 Ω·m,深度1~3 m,推断此处为坟墓引起的高阻。在测线里程80~85 m的位置有一处高阻异常,视电阻率值约600~1500 Ω·m,深度5~7 m,推断为溶洞或者高阻的基岩,经过R1和R3的钻孔验证,该区域高阻异常为完整的灰岩。在测线里程89~95 m附近存在一个凹陷的低阻区域,凹陷底部最大深度约15 m,电阻率约10~55 Ω·m,该区域存在溶洞发育的可能性,因此推测该区域存在Y4疑似溶洞或者破碎带,经过R2钻孔验证,深度12.8~14.2 m存在一个溶洞,并填充黏性土(见图7)。

图7 L6测线反演及解译图Fig.7 Inversion and interpretation of survey line L61-耕土及砂岩;2-灰岩;3-中等风化;4-地层分界线;5-溶洞或破碎带1-cultivation soil and sandstone;2-limestone;3-moderately weathered;4-stratigraphic boundary;5-karst cave or fracture zone

3.4 成果

通过高密度电法工作,查明了落水洞D1和D2的埋深和地下分布情况,勘察到地下四个疑似溶洞或破碎带Y1~Y4。

验证孔R2在深度12.8~14.2 m存在一个溶洞,并充填粘性土,其位置与Y4疑似溶洞或破碎带一致,物探解译成果与后期钻探验证孔结果相符。

根据地表已知落水洞情况并结合物探测试成果分析,可以看见物探异常区域主要存在于D1~D2连线的周围区间。

场地内除落水洞、中等发育的岩溶外,未见影响场地稳定性的其他不良地质作用,综合判定本场地较稳定,基本适宜建筑。建议对物探揭露的埋藏较浅的异常区在施工时开挖查验,根据实际情况采取治理措施。

4 结论

(1)文章在调查工程场地地层物性特征的基础上,通过正演模拟选取分辨率高、稳定性好、适合本工程的温纳装置,利用高密度电法法查明了两个落水洞的埋深和地下分布情况,推测了4个疑似溶洞和破碎带,部分与后期验证钻孔吻合。

(2)由于地形对电阻率法异常对存在影响,正地形和负地形导致视电阻率会有相应的畸变或假异常,且畸变特征与地形坡度大小和地形分布范围有很强的相关性。本次采用的正演算法,由于软件的限制,未考虑地形的影响,未能准确模拟实际情况。但对测量数据进行反演模拟时,利用REA2Dinv软件实现地形校正,进而最小二乘法来反演,该方法的反演结果是可以有效圈定低阻异常体的。

(3)通过高密度电法法能有效查明充水充泥低阻溶洞的规模及分布,是一种经济有效的场址勘察方法。

[附中文参考文献]

陈鸿亮,饶传友.2020.地质雷达和高密度电法在岩溶厂址的应用[J].资源信息与工程,35(2):23-26.

陈立波,张迪,李灵瑞,唐国彬,任琴琴.2016.综合物探方法在桂林冶金厂岩溶勘查中的应用[J].工程地球物理学报,23(2):196-201.

冯亮,邢尚鑫,王森,李冰.2020.高密度电法在新建住宅区地下溶洞勘查中的应用[J].矿产勘查,11(7):1461-1464.

付德俊,汤昌旺,贠鹏.2019.综合物探在某房建高层基础岩溶勘察中的应用[J].工程地球物理学报,16(1):111-115.

冀显坤.2010.高密度电法勘探地形校正技术研究[D].西安:西安科技大学:1-54.

蒋富鹏,肖宏跃,刘垒,高阳.2013.高密度电法在工程岩溶勘探中的应用[J].工程地球物理学报,10(3):389-393.

李小兰,张玉池,王永生.2010.高密度电法在岩溶地区工程勘察中的应用[J].广西城镇建设,8(5):84-87.

林士宝,吴荣新,胡富彭,欧元超.2020.高密度电法对地形起伏条件下的岩溶发育探测研究[J].工程地球物理学报,17(4):478-483.

刘伟,甘伏平,赵伟,陈玉玲.2014.高密度电法与微动技术组合在岩溶塌陷分区中的应用分析—以广西来宾吉利塌陷为例[J].中国岩溶,33(1):118-122.

马吉静.2019.高密度电阻率法的异常识别和推断-以溶洞探测和寻找地下水为例[J].地球物理学进展,34(4):1489-1498.

马志飞,刘鸿福,叶章,杨建军.2009.高密度电法不同装置的勘探效果对比[J].物探装备,19(1):52-55,67.

尚晓,李勇,林品荣,孟庆奎.2013.起伏地表复电阻率法有限元数值模拟及异常特征[J].物探化探计算技术,35(1):1-9,15.

孙旭.2012.莱芜某百万级火力电厂项目岩溶勘察及稳定性分析研究[D].济南:山东大学:1-73.

王爱国,马巍,王大雁.2007.高密度电法不同电极排列方式的探测效果对比.[J].工程勘察,35(1):72-75.

王广仓,董延朋.2008.高密度电阻率法数据的地形改正.[J].地质装备,9(3):35-38.

王怀坤,罗有春,周文峰,邹俊.2008.高密度电法对横向目标体勘探效果比较[J].华南地质与矿产,23(2):62-66,71.

王玉洲,张德永,钱明,李荣先.2014.云南炼厂覆盖型岩溶综合勘察研究[J].工程勘察,42(7):73-80.

王志鹏,刘江平,李小彬.2019.高密度电法对不同溶洞探测效果模拟[J].科学技术与工程,19(27):74-80.

肖宏跃,雷宛,雷行健.2007.高密度电阻率法中几种装置实测效果比较[J].工程勘察,35(7):65-69.

徐小连.2019.综合物探技术在武汉市江夏区大桥新区岩溶探测中的应用研究[J].中国煤炭地质,31(6):80-85.

喻晓通,马妮.2018.高密度电法综合分析法在机场溶洞探测中的应用[J].智能城市,14(20):75-76.

张巍.2019.高密度电法在灰岩地区工程勘察中的应用研究[J].黑龙江水利科技,47(1):123-124,127.

张卫华.2019.两种高密度电法装置在小场地工程物探中的结合[J].智能城市,5(9):47-49.

郑冰,李柳德.2015.高密度电法不同装置的探测效果对比[J].工程地球物理学报,12(1):33-39.

郑智杰,甘伏平,曾洁.2015.不同深度岩溶管道的高密度电阻率法反演特征[J].中国岩溶,34(3):292-297.

郑宇,黄真萍,郑宏滨,陈斌,周成峰.2012.高密度电法反演电极的不同排列方式效果对比[J].海峡科学,28 (4):7-11.

祝卫东,钱勇峰,李建华.2006.高密度电阻率法在采空区及岩溶探测中的应用研究[J].工程勘察,34(4):69-72.