共生院

刘佳璇

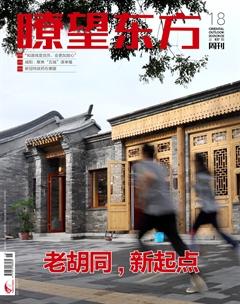

雨儿胡同东望鸟瞰(北京东城区交道口街道供图)

谈起北京胡同更新改造的重点和难点,北京市建筑设计研究院有限公司总建筑师、首钢集团总建筑师吴晨告诉《瞭望东方周刊》:“关键是如何处理好老城中居民生活、风貌保护、功能提升等的关系。”

目前在北京市东西城二区进行试点的“共生院”模式,被视为北京老城平房区更新改造的一种可行路径。

“有序推进平房区申请式改善,推进‘共生院模式,探索多元化改善平房区人居环境的路径,留住老街坊,延续街区历史记忆。” 2020年8月发布的《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》,将“共生院”列为规划实施要点之一。

在什刹海、南锣鼓巷、法源寺、前门大栅栏等片区,一些大杂院由此焕新,老胡同里的现代生活,也在这些“共生院”里展开图景。

雨儿胡同

从北京地铁南锣鼓巷站下车,再沿玉河走进雨儿胡同,很快就能找到雨儿胡同30号院。

这间小院,是北京最早变身为“共生院”的杂院之一,也是南锣鼓巷地区“共生院”的样板。

大门匾额上题写着“雨儿人家”四个字,走进门内,映入眼帘的是北京四合院建筑特色的影壁墙。绕开影壁,视野变得开阔,建筑都是青砖灰瓦,门窗则是断桥铝外包木质材料,風貌古色古香。

建筑共生,即保留的传统建筑与植入的现代建筑共生;居民共生,即留住的老居民与迁入的新居民共生;文化共生,即传统的院落居住文化与当代居住文化共生。

南中北三层排子房,把院子分出了前院和后院,前后院各有一户房供居民居住,其余则是社区公共文化空间——这间院子,既是社区的“客厅”,又是居民的住所,院内格局规整,每户都有独立厨卫。

这里曾是清朝值年旗衙门的杂物房,虽不如典型的三进、四进四合院气派宏阔,但环境清幽,空间也较规整。但随着时间推移,这里变为公房院,和北京老城里诸多的杂院一样,自建房林立、杂物堆积,原有的院落格局不见踪影。

走进如今的雨儿胡同30号院,很难想象它曾用300余平方米的总建筑面积,容纳着14户人家的居住生活。

2015年,东城区开启南锣鼓巷地区雨儿、帽儿、蓑衣、福祥四条胡同的修缮整治,试点“申请式腾退”政策。

这一政策给居民们提供了定向安置、货币补偿、平移置换和留住修缮四个选项。留还是走,居民自行决定。

政策实施后,四条胡同一共有437户、1332位居民腾退外迁,空下来的房屋有六百余间。其属地交道口街道一名工作人员向本刊记者介绍,在腾退的过程中,涉及腾退院落的四条胡同中共有15座为整院腾空,此外的大部分院落只空出部分空房,大杂院的整体环境也需要修缮整治。

北京市建筑设计研究院有限公司是项目设计单位之一。该研究院高级工程师郑天对《瞭望东方周刊》表示:“当时部分居民迁走、房屋空出来之后,杂院环境改善提上日程,面对的问题和此前的拆改不同,不能走‘拆了重建的老路。”

“申请式腾退”之后面临的主要问题是:传统历史风貌如何恢复?腾空房屋如何利用?基础设施如何优化?新社区生态如何营造?

为了找出一条传承文脉、修补功能、改善民生、提升环境、繁荣社会的可推广、可复制的路径,四条胡同开始进行以“申请式、参与式、渐进式、共享式”为主要实施路径的“申请式改善”。

在这一过程中,“共生院”模式应运而生。

老院变身

2019年北京市政府工作报告首次提到“共生院”模式时,外界对这一模式产生了好奇。实际上,这并非规划者在办公室里“设计”出来的,而是在胡同修缮整治的实践中,逐步思考总结的结果。

基于2017年新版北京城市总体规划和城市复兴理论,负责南锣鼓巷片区整体保护复兴规划工作的吴晨提出了“共生院”理念,其中包含了“建筑共生、居民共生、文化共生”三层内涵。

建筑共生,即保留的传统建筑与植入的现代建筑共生;居民共生,即留住的老居民与迁入的新居民共生;文化共生,即传统的院落居住文化与当代居住文化共生。

“共生”所指向的目标,是在留住老街坊和乡愁的同时,让胡同社区重获活力。

雨儿胡同“雨儿人家”

经过“申请式改善”,南锣鼓巷地区四条胡同的居住面积从户均不足25平方米提高到110平方米,人均则由7.9平方米增加至36.89平方米。

自建房拆除、老建筑得到修缮,在居民的全程参与下,整个项目“一院一策”地进行设计、施工,已让院落实现“下厨不出户、如厕不出院、洗浴在家中、储物有空间、晾晒有设施、院内有绿化”。

整个过程强调尊重住户、回应诉求、解决问题和关系维护在先,拆违与施工在后,通过建立工作组、设计师与居民动态协商沟通机制,统筹考虑居民对厨卫等生活设施的实际需求,合理安排排污设施、弹性厨卫模块、公共空间提升等任务,最大限度地满足居民正当合理的多样化、个性化需求。

通过拆除违建,院子中的自建房变为独立厨卫,院落公共空间也增设了花坛、纳凉聊天的地方。

针对空房怎么用,街道、社区、居民和设计单位等多方坐在一起共同商议,最终决定,让30号院的空房成为社区公共文化空间,既能服务社区文化生活,又不打扰留住户的日常居住。

而且,这些空房也有了新名字。

“槐香客厅”是胡同居民的聚会场所;“议商暖阁”是居民议事协商的多功能厅;“值年小站”是志愿服务站点;“文馨书馆”是家庭及代际互动类共享空间;“琢玉学堂”则是胡同修缮整治历程的展示厅。

小院变身“雨儿人家”后第一次启用公共文化功能,是把老街坊请回来聊家常:2020年新年时,南锣鼓巷地区四条胡同腾退外迁的居民代表回到雨儿胡同30号院,和留住居民一起包了顿饺子。

人虽离开了院子,但乡愁的根还在。

本刊记者到院中探访时,院落门洞墙上的小黑板,写着社区活动周报,每周院里举办什么活动,一目了然。

如今院里除两户留住居民外,还有负责小院公共文化空间日常运营的第三方运营组织常驻办公——“建筑共生、居民共生、文化共生”,在这里见到了成果。

多元尝试

东城区政府研究室在总结雨儿胡同“共生院”模式经验时认为,通过多元良性互动活动,提升了政府与居民的沟通能力,增强了居民的社区归属感及参与热情,为居民共生、文化共生创造了良好条件。

“ 共生院” 的修复模式,是从修复建筑到修复城市、从恢复性修建到街区更新的完整性修复。

东城区区委副书记、区长金晖曾表示:“我们重新设计腾退出来的空间,形成一种建筑共生;引入青年人入住,和爷爷奶奶等原住民做邻居,形成居民共生。这样,新老融合形成文化共生,实际上还是想保留老胡同之间的亲近感。”

除雨儿胡同之外,老城内其他地区的“共生院”也在“三个共生”理念下进行着多元化的具体摸索。

西城区大栅栏地区茶儿胡同8号院也是一座“共生院”。院内有3户居民在此居住,院中那棵六百岁的老槐树旁边,三间房子被改造为社区儿童图书室、图画室和舞蹈室。利用这些空间举办亲子绘本读书会、儿童音乐会等文化活动,让空房有了可持续运营的新业态。

居民们对引入新业态最初持有怀疑态度,最担心的是“扰民”。为不打扰居民生活,社区引入的活动一般选在周末下午,并对活动参与者做出提醒,这得到了居民的认可。

有的“共生院”也尝试引入民宿业态,或将空房租给企业办公,这一过程中,免不了要和留住户进行磨合。

“我个人不希望院子里有民宿、餐饮、酒馆,街坊们住在院子里,看重安静生活,人来人往我觉得也不太安全。”雨儿胡同居民李长林对本刊记者说。

在“共生院”实验里,院落引入怎样的新业态、空房承担怎样的功能,仍在尝试和探索之中。

吴晨的想法是:“把‘大杂院变成‘共生院,让新人群‘走进老城区”。

在西城区,菜市口西片区利用“申请式退租”后的空房,将西砖胡同15号院、17号院和醋章胡同39号院打造为引入人才公寓业态的“共生院”,16套人才公寓于2020年夏正式交付,出租给驻区单位使用。留住的居民对于引入新住户并不排斥,但也表达过“新老街坊共同居住在一个院落,需要磨合”的担忧。

茶儿胡同已有三个改造后的“共生院”通过人才公寓引入新居民。2021年3月下旬,太极拳老师陈跃天搬进其中一所四合院,和老街坊相处融洽。

不远处的草厂胡同,也引入了年轻人群,试点共推出了9个院子约16套房间,三里河边春风习习杂志图书馆的员工便是首批新居民。

循序渐进

如何实现新老居民利益共享,建立长期、稳定、和谐的社会关系,最终在满足周边居民生活需求的同时实现可持续运营,“共生院”仍在摸着石头过河。

北京市人大代表、北京正阳书局有限公司总经理崔勇认为:“不管是做民宿、文化空间,还是书店,‘共生的内容都要接地气儿,能让大家对四合院生活有所感受,也能让城市建筑文化获得传承。同时,共生院也需要注意引導和管理,要和老城融合到一起,这样才能可持续发展。”

《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年—2035年)》提出,到2035年,北京核心区常住人口规模控制在170万人左右,到2050年控制在 155 万人左右,常住人口密度由现状2.2万人/平方公里下降到1.7万人/平方公里。

这意味着,老城的人口疏解与平房区建筑的腾退,未来仍会持续。在降低人口密度的整体要求下让老城保有活力,就不仅要考虑建筑空间的改善。

“延续文脉不仅涵盖建筑、环境传承的物质元素,更涵盖历史、人文的非物质元素,不应仅局限于物质环境的保护和修复,还应关注社会结构‘多样性的活力复兴,以原住民为依托,延续地区社会结构,保持以生活为基调的街区。”吴晨说。

郑天表示:“‘共生院模式,是北京老城更新现阶段下改善平房区居住品质、实现街区复兴的一种路径。”“共生院”的修复模式,是从修复建筑到修复城市、从恢复性修建到街区更新的完整性修复。

吴晨认为,“共生院”模式在东西城的几处试点中取得了一定成效,未来应总结与提炼“共生院”模式经验,形成相应模式体系,深入进行标准化研究,探索共建居民新生活的样板路径。

不管是院落的“共生”,还是街区的“共生”,都不可能是一夕之功,以疏解腾退为前提,量力而行,从区域实际和居民共性需求出发,着眼长远,循序渐进,才能实现长效治理,达成老城复兴的愿景。