人宜居

孙书同

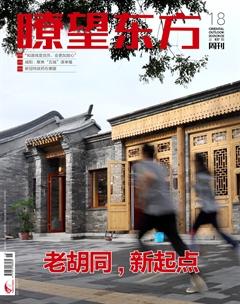

7月14日,白塔寺及周边街区(李欣/摄)

说到住在胡同,人们第一个想到的肯定是四合院。在文人笔下,胡同寄托着老北京人的乡愁,四合院则是充满人文诗意的理想居所。但新中国成立以来,四合院里的居民们为扩大居住面积,常在院落中见缝插针地加建房屋。四合院逐渐变成了“大杂院”,空间小、房屋破、脏乱差,影响了胡同街区的风貌。

近年来,随着北京核心区“疏解整治促提升”行动的开展,大量违法建筑被拆除。然而,很多居民的“私搭乱建”,其实是厨房、厕所、储藏室这些日常功能性空间,拆除后,如何重新构建居民日常家居生活场景?如何在合法合规的前提下,让四合院居民住得更“有里有面”?

装配式四合院

裝配式预制模块,可以理解为一种根据用户需求定制的“大型组合家具”——根据四合院内不同的使用需求,可以在工厂预制加工为成品的厕所、厨房、储物间等“模块”。这种模块的特性更类似大型组合家具,它既不是永久性的建筑物、又可随时移动,也符合政府部门对于胡同改造的政策要求。因此,在满足居民生活质量提升需求的同时,又规避了“私搭乱建”的风险。

例如,在北京西城区白塔寺片区的改造中,设计师们通过这项技术,尝试把原先被拆除的违章建筑,变成各类功能空间:居民可以根据需求,选择预制的厨房模块、厕所模块、储物模块等,补充自家需要的功能。“模块”在工厂加工完成后,再运到现场组装。居民们仅使用一把六角扳手,在现场花1天即可组装完成,非常便捷。

此外,在北京修四合院,常会遇到“牵一发而动全身”的困境。

胡同里的老房子,大多是砖木结构,老百姓修房子又常是想到哪修到哪,在经年累月的修修补补中,胡同里老房子们的结构常常连在一起。修这种房子,往往“牵一发而动全身”。本来,只有一家人的房屋需要翻建,但因为其与后面毗邻的三家共用一根老梁,导致后面三家的屋顶也需要一起掀了重修。最后的结果是,这家人不敢重修,只能任自家房子继续烂着。

即使经过了翻建,砖木结构的老房子保温性、密封性较差的问题难以解决,舒适性不足。况且修缮此类老宅造价比较高,对普通人家是一笔不小的负担。

装配式预制模块再次上场。

在大栅栏地区的“内盒院”实验项目里,设计师们将这种技术进一步拓展,提出了一种在老四合院里做“房中房”的做法:在遇到老房子难以修缮的情况时,人们可以根据需求,将所有的墙体、楼板、管线、门窗甚至室内装饰,组合成一个“插件”,一起“插入”到老房中。因为装配式预制模块本身属独立结构,也不会对老房子的结构产生破坏和干扰。

在这个项目中,设计师们尽可能地提供了丰富的选配“插件”:层高较高的房间,可以选择“夹层模块”;院内空间特别局促的条件下,还有像“变形金刚”一样的模块选择,比如“伸缩屋”“上翻屋”“滑动墙”等等产品——这让狭小的老房具备了更多的灵活性。比如,若安装了滑动墙模块,外墙可以向一侧滑动打开,让室内外联通起来,变成一个能放大餐桌、接待客人的大空间;或者安装一个“伸缩屋”模块的淋浴间,平时合上,使用的时候再打开,能够节省很多面积。

白塔寺预制储物模块(图片来源:谷德设计网)

改造后的“内盒院”(图片来源:ArchDaily)

值得一提的是,设计师们还发展了一种特有的预制复合板材,集成了结构、保温、管线、门窗以及室内外装饰完成面。完成之后,“内盒院”拥有很好的保温与密闭性能,门窗采用的是断桥铝中空门窗,板材则是一种冷库用的夹芯板,厚度很薄、保温性能也很好。“内盒院”建成后,能耗约为新建四合院的三分之一,造价约为修缮四合院的二分之一、新建四合院的五分之一。

目前,我国装配式建造技术已相对成熟,但“装配式四合院”仍在探索起步阶段。随着近几年涌现更多成功案例,对于老城胡同而言,采用这种低干预、可逆性、价格相对实惠的改造方式,可成为一种为居住者提供更多舒适性、可能性的技术发展方向。

厕所革命

胡同居民要想过上现代生活,还有一个绕不开的话题:上厕所。

一直以来,北京胡同内大多数院落没有自己的独立厕所,居民需要使用公共卫生间。北京老城中院内管线与市政管线高差小、距离远,卫生间污水很难排出。胡同内又以老年人居多,无法在家里使用独立卫生间,对居民的生活造成了极大不便。

四合院针对卫生间有两种解决方式:第一种是净化槽。如果院子空间足够大,可以植入一个净化槽,用最普通的马桶实现卫生间的功能。但是,很多胡同因为太窄,没有足够的宽度安装排放卫生间大小便的污水管道,走雨污管道又怕堵塞。面对这种情况,就可使用免排污的“黑科技”厕所。

杨梅竹斜街72号院中,采用了一种无水堆肥马桶,能将排泄物发酵制成堆肥,避免排污困难,既大大减少用水,又解决了胡同区污水排放困难的问题。一年只须清理肥料两三次,产生的肥料还可以用来绿化植物。

史家胡同博物馆曾经展示过一座“燃烧马桶”,供居民试用。这种技术来自欧洲,马桶无需上下水,大小便后,马桶通过电加热将大小便高温燃烧,实现快速脱水;使用150-200次以后,燃烧后的灰烬可以倒掉,还可作为肥料重复利用。马桶不需要上下水,在下水管道不便安装的时候,采用这种无水马桶,或可解决平房内或大杂院内如厕问题。

不过,这些“黑科技”厕所价格较高。比如燃烧马桶很耗电,市场单价在35000元左右,相较普通马桶较为高昂;而且很多居民在试用时,总是担心燃烧过程中的安全性问题。堆肥马桶则会散发较大的味道。所以,目前这些高科技产品还在实验阶段,没有大面积推广应用。

深接地气

与古建筑、遗址保护相较,胡同保护较为特殊:除保存建筑的外观艺术和历史价值,还需要守护人们寄于其中的情感价值。胡同和四合院是生活性的场所,更是居民们自己的家园。

白塔寺预制厕所模块(图片来源:谷德设计网)

胡同改造中,各类设计要求往往是细之又细,处处关系着每个小家的幸福:仅是一个窗户的改造,居民们就可能关心它尺寸是多少、保温性能怎么样、什么颜色、纱窗有没有锁、装饰花格会不会挡住采光等等问题。面对“大家”的风貌和“小家”的需求,政府与专业规划设计人员不能仅去创造“专业人士眼中的完美胡同”,更应该邀请居民参与到规划设计中,共同缔造自己的理想家园。

在东城区史家胡同改造的过程中,成立了一个多方共商、共治的平台——“史家胡同风貌保护协会”。协会由街道办事处、规划专家团队发起,以基层政府和社区居委会统领,基金会及企业提供资金支持,专家与设计师进行专业指导,居民及产权单位多元参与。

协会组织了“史家胡同口述史”系列活动:志愿者们深入到街巷胡同里,挨家采访老居民,收集街坊们的老照片、倾听他们各家的故事,并将他们的口述整理成册,将收集的老照片在史家胡同博物馆进行展览。活动挖掘了胡同居民的共同记忆,也加深了居民们对家园的认同感。

在北京崇雍大街的保护更新项目中,中国城市规划设计研究院的规划师们发现:对于商业性质为主的历史街区,不同商户主营业务和品牌风格不尽相同,业主也需要有合理的自我改造空间,在符合整体老街风貌定位的同时,拥有更多的个性化设计。

设计师们针对这一特点,在街道改造中,尝试引入“菜单式选择”的工作方式:为沿线的565户居民提供门窗、牌匾、砖雕、挂檐板等设计菜单。并根据建筑风格不同,为大家提供了48種门窗样式,居民、商户可以根据自己的喜好进行选择。有意愿自行改造的商户,也可以自主设计方案,交由责任规划师把关后,即可改造实施。在改造的三年间,项目组派驻了十余位“驻场设计师”持续现场工作,逐门逐户了解各家居民的细致要求,让街巷改造更接地气、更有人情味。

中央美术学院团队,则在白塔寺、东四等地区开展了“微花园”系列设计,尝试把胡同生活美学带入到社区中。项目团队在调研时发现,胡同居民经常在自家门前窗边用一些废弃的材料,种植特色植物和瓜果蔬菜。

结合这个特点,项目组采用了“微介入”的方式,对胡同和院落内原本的废弃空间、犄角空间进行改造,利用生活旧物打造富有生活气息的小场景,展示胡同中的微花园生活美学。居民和志愿者们各自认领自家的微花园,主动承担起后期的日常养护工作。

如今,胡同的更新重点逐渐转向了物质空间改造与社会治理并重,工作模式也开始由注重物质形态设计向注重公共政策引导转型。人民城市人民建,搭建公众参与的平台、畅通民众参与的工作路径,才能让胡同“流水不腐”,更加健康、不断自我生长。

设计师为居民们提供各类“设计菜单”(图片来源:中规院北京规划设计有限公司)