完整结肠系膜切除术治疗结肠癌的临床疗效观察

王吉维

(铁岭市中心医院普通外科,辽宁 铁岭 112000)

随着人们在饮食、生活环境等方面的改变,近年来我国结肠癌发病率呈现出逐渐上升趋势,对身体健康及生活质量造成了明显影响[1]。传统采用结肠癌根治术虽说可达到较理想手术疗效,但手术操作较复杂,在分离期间可能挤压到癌细胞而导致其向周围组织扩散,且手术创伤相对较大[2]。随着完整结肠系膜切除术的逐渐普及,其钝性分离融合的优势有效发挥,术后淋巴结转移率、并发症发生率的控制均较好,通过锐性分离肠系膜来保障分离的清晰性[3]。本次研究以对比形式随机抽选了80例结肠癌确诊病患展开手术治疗,观察了传统结肠癌根治术与完整结肠系膜切除术在疗效上的差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取在2017年1月至2018年7月期间收治的结肠癌确诊住院病患共80例,按照随机数字表法均分两组。对照组中男女比例为22∶18;年龄为46~70岁,平均年龄(58.34±4.22)岁;结肠癌病程1~6年,平均病程(3.61±0.59)年;癌症细分:10例降结肠肿瘤、13例升结肠肿瘤、17例横结肠肿瘤。观察组中男女比例为23∶17;年龄为44~70岁,平均年龄(57.13±3.98)岁;结肠癌病程1~6年,平均病程(3.63±0.52)年;癌症细分:8例降结肠肿瘤、14例升结肠肿瘤、18例横结肠肿瘤。组间基础资料无明显差异(P>0.05)。

纳入标准:经我院肠镜、MR、CT、组织活检等方式确诊为结肠癌,未发生远处转移,不存在其他恶性肿瘤,此次为首次接受手术治疗。剔除标准:伴肠梗阻,严重肝肾功能不全,术后1年内死亡者。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予患者传统结肠癌根治术。令病患仰卧,为其全身麻醉并气管插管。手术切口选为上腹部正中处,探查下确定肿瘤具体位置后将肿瘤肠段及相应淋巴结游离切除,确保切除处距肿瘤边缘10 cm以上,清扫淋巴结时需彻底,包含肠段中间、周围、供血血管根部。断端有效吻合后将腹腔使用氯化钠注射液(0.9%)反复冲洗以确保不存在出血。常规放置引流管,将腹腔逐层缝合,术后常规应用抗生素。

1.2.2 观察组 给予患者完整结肠系膜切除术。令病患仰卧,为其全身麻醉并气管插管。腹腔镜下展开手术,建立二氧化碳人工气腹,注意控制气腹压力在1.33~1.60 kPa。利用腹腔镜观察盆腔,将肿瘤双侧肠管距离10 cm左右位置结扎,将5-氟尿嘧啶(30 mg/kg)注入肿瘤所在肠腔。以“中间入路法(从背至前、从下至上、从内至外)”进入Told't筋膜与肾前筋膜之间的天然外科平面,充分显露胰头,游离十二指肠,侧方至结肠侧腹膜返折,上方至横结肠系膜根。离断位置选为对应结肠供血管根部,完整切除结肠系膜。脏层筋膜呈现“信封”样并包绕整个结肠系膜,锐性分离脏层腹膜与壁层腹膜,尽可能保障结肠系膜与脏层筋膜完整性。对于盲肠及升结肠癌,需彻底清扫结肠、回结肠、右结肠中血管根部淋巴结。行体外重建,在左中下腹壁做手术切口(约4 cm),利用一次性无菌袋取出肿瘤并切除。通过取出肿瘤胃肠吻合器将肠襻并行末端与回肠、结肠断端相吻合,将重建之后的肠道纳回腹腔并将切口缝合。再次建立人工气腹,查看腹腔中是否存在出血点,使用氯化钠注射液(0.9%)反复冲洗,常规放置引流管,将腹腔逐层缝合,术后常规应用抗生素。

1.3 观察指标[4]

1.3.1 手术及恢复情况 统计不同术式手术耗时、出血量,统计组内平均淋巴结清扫数目、术后肛门排气耗时、术后拔除导管时间、恢复自主进食(非流质及半流质)时间、术后住院天数。

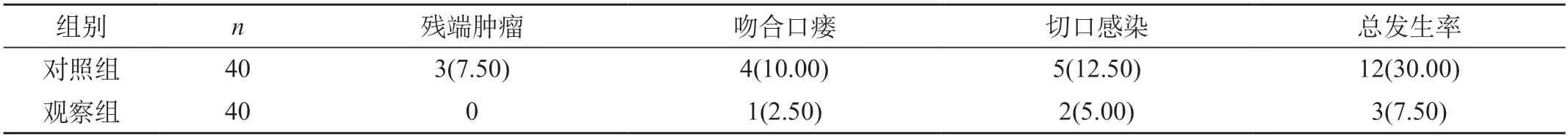

1.3.2 并发症观察 统计病患术后出现的手术并发症情况,观察项目包含残端肿瘤、吻合口瘘、切口感染,计算组内总发生率。

1.3.3 复发率 对所有研究对象展开为期1年随访,期间每月电话方式询问是否存在术后明显不适、叮嘱病患定期来院复诊。

1.4 统计学分析 采用SPSS21.0统计学软件分析数据,手术耗时、出血量、淋巴结清扫数目、肛门排气时间、拔除导管时间、恢复进食时间、术后住院时间以均数±标准差()表示,以t检验;并发症发生率、复发率以[n(%)]表示,以卡方检验。若P<0.05表示组间数据有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术及恢复情况 比较两组手术耗时、出血量、淋巴结清扫数目、肛门排气时间、拔除导管时间、恢复进食时间、术后住院时间,结果显示两组手术耗时无明显差异(P>0.05),其余各项差异显著(P<0.05)。见表1。

表1 手术及恢复对比表()

表1 手术及恢复对比表()

2.2 并发症情况 比较两组病患术后并发症发生率,结果显示对照组总发生率为30.00%,观察组为7.50%(P<0.05),见表2。

表2 并发症对比表[n(%)]

2.3 复发情况 统计随访期内病患结肠癌复发情况,结果显示对照组共复发8例,占比20.00%;观察组共复发1例,占比2.50%。组间差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

结肠癌是消化道恶性肿瘤的一种,多见于结肠部位,发病率较高且相对而言男性更高,其发病原因与环境、遗传、低纤维饮食、高脂肪等因素有关[5]。临床表现在早期并不显著,中期出现腹部胀痛、消化不良等症状,晚期则以腹腔积液、黄疸、身体水肿等症状为主。不少结肠癌病患因肠梗阻、贫血、腹部肿块、腹部疼痛、粪便性状改变、排便习惯改变而至医院就诊后确诊,目前手术为首选治疗方案[6]。

传统结肠癌根治术能够对结肠癌症状予以改善并延长生存期,但该术式中通过钝性分离方式可能对癌细胞产生挤压,容易造成手术操作引起的癌细胞扩散[7]。且在钝性分离过程中对肠系膜的完整性往往无法有效保障,术野的局限性造成对淋巴结的清扫不够彻底,在术后复发率相对较高。手术过程中对腹腔内淋巴结以及病灶位置结肠仅做切除处理,在不彻底的清除下手术效果出现了局限性,且术中出血量多,可能在术野不清晰的影响下损伤血管或神经,对患者术后康复不利。除此之外,经研究统计发现传统根治术的术后残端肿瘤残余以及吻合口瘘发生率较高,且患者在3年内的存活率仍有较大提升空间。

完整结肠系膜切除术的解剖学基础在于人类胚胎发育过程,锐性分离操作可保障肠系膜的完整性与连续性,尽可能减少对结肠系膜的损伤[8]。在该术式中,锐性分离壁层筋膜、脏层筋膜符合现阶段临床医学中的无瘤操作要求,有利于将肿瘤细胞及其累积的淋巴组织彻底清除,从而改善预后。完整结肠系膜切除术建立在胚胎学结构以及结肠系膜解剖结构之上,锐性分离肠系膜来保障能够清晰分离[9]。根据肿瘤引流血管来展开根部解剖,即可将肠系膜组织以及肿瘤病灶切除,基本上不会出现肿瘤组织残留情况。在操作过程中,由于术野更为清晰,对淋巴结的清扫效果更佳,对四周血管的不良影响更低,彻底阻断癌细胞扩散渠道,降低扩散率[10]。根据临床经验及相关研究,若患者属于右半结肠癌,入路位置选择中间部分实施完整结肠系膜切除术在淋巴结清扫上更彻底,也更便于结扎血管根部[11]。

对比之下,传统结肠癌根治术虽说可达到清除肿瘤细胞的效果,但其操作上的限制性导致术后并发症发生率相对较高,且对癌细胞的挤压可能更容易造成扩散危险。而完整结肠系膜切除术能够更有效地清除淋巴结,降低术后复发率及肿瘤标志物水平,对患者的有效生存时间起到的更好的保障。完整结肠系膜切除术在近年来利用其锐性分离的优势强调结肠系膜的完整性,直接规避了因结肠系膜破裂造成的癌细胞扩散可能性,手术操作中充分显露血管根部并在高位结扎下增加淋巴结清除量。传统术式中基本只能够达到清扫第二站淋巴结的程度,但完整结肠系膜切除术可清扫至第三站淋巴结。通过将包绕血管、淋巴结、肿瘤的脏层筋膜完全切除达到手术效果,且术中不会对肿瘤产生挤压或牵拉,减少机体损伤,因此患者术后恢复速度更快。根据研究数据比较,观察组病患术后更早肛门排气并达到出院标准,在两组手术耗时相差较小的情况下观察组出血量更低,清扫出了更多淋巴结,并发症发生率更低,术后随访结果显示肿瘤复发率明显低于对照组,证实了完整结肠系膜切除术的应用价值。