洪湖东分块蓄洪工程腰口泵站进出水流道混凝土浇筑养护温控技术应用

陈兴军

(湖北大禹建设股份有限公司,湖北 武汉 430061)

1 工程概述

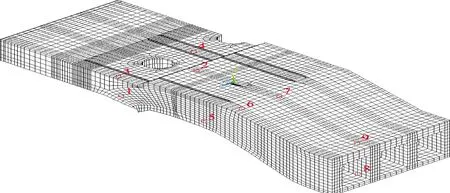

腰口泵站工程是洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程,位于洪湖市乌林镇,设计流量为110m3/s,装机容量为3×3600kW。泵站属Ⅱ等工程,主泵房、安装间、副厂房、直接挡水的空箱刺墙、穿堤涵管、防洪闸等主要建筑物级别为2级,次要建筑物(进、出口翼墙等)及泵站配套建筑物级别为3级。出水流道设计为钢筋混凝土结构,驼峰渐变型,总长为25.5m,最大截面为7.7m×4.3m的长方形门洞,最小截面为直径3.25m的圆形,为空间曲面结构,密封层最大结构高度为6.765m,C25混凝土,掺20%粉煤灰,采用常态方式浇筑。进出水流道体型庞大,结构复杂(见图1),施工难度大,是泵站工程的核心工程,其混凝土质量是泵站工程控制的重点和难点。

图1 腰口泵站流道剖面图

2 流道混凝土浇筑养护温控技术

2.1 温控标准

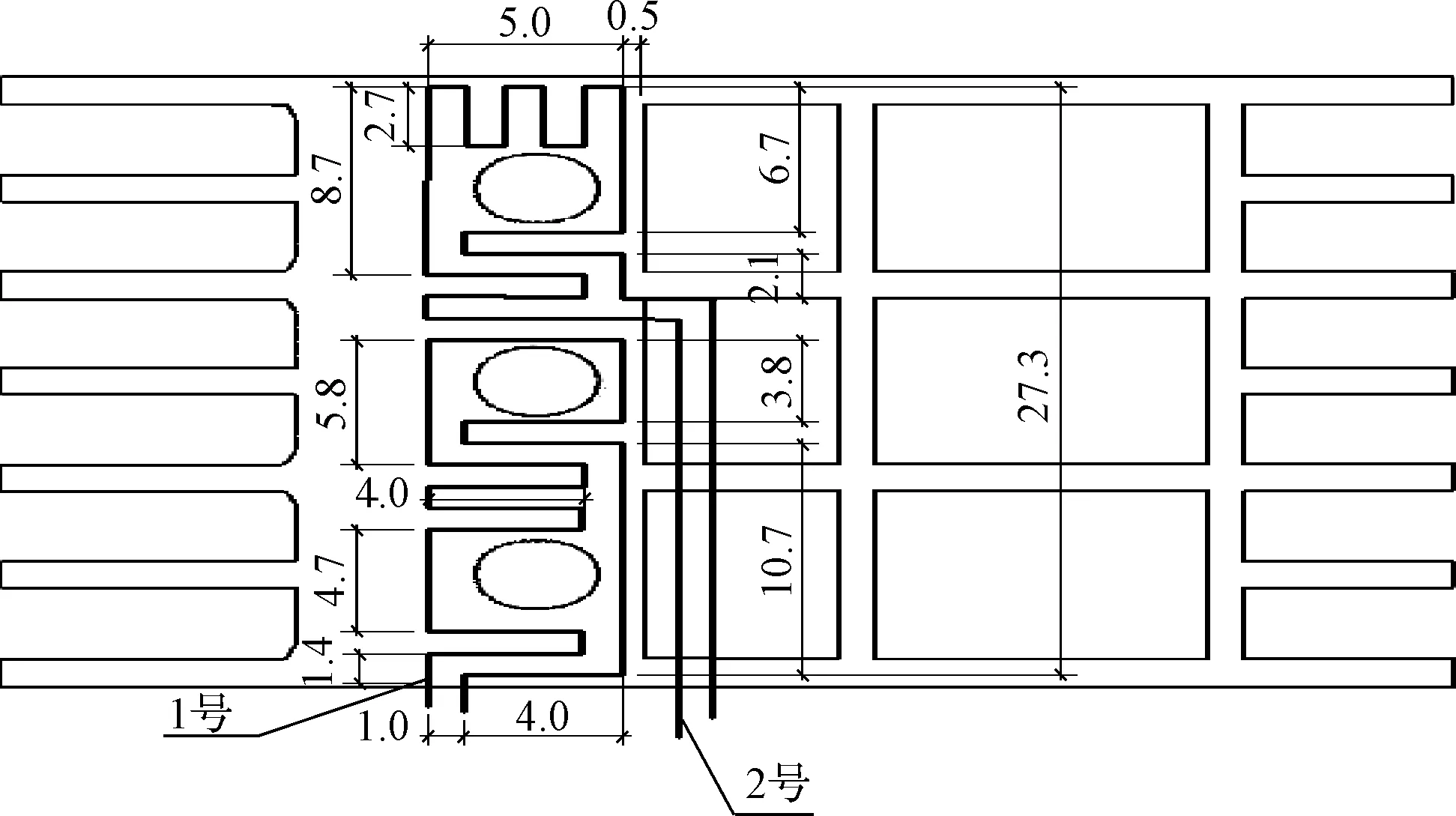

混凝土拌和物出机口温度不高于17℃,入仓温度不高于17℃。环境温度低于5℃时,仓面混凝土浇筑采取保温加热措施;环境温度高于19℃时,加冰块进行拌和以降低水温。流道温度监测部位布置见图2,各典型监测部位温控标准及措施见表1。

图2 流道温度监测部位布置示意图

2.2 测温元件的埋设与监测

a.测温元件埋设。为有效监测进出水流道混凝土内外温差,在进出水流道内布设测温元件,温度计按照图2及表1规定的部位埋设,埋设位置误差控制在±5cm以内。温度计的电缆沿钢筋接引出混凝土浇筑面,电缆接引的过程中预留一定的变形长度,同时每隔2m用铅丝固定。电缆接长部位用专用套管,预留后期观测及混凝土浇筑施工长度。

表1 流道典型监测部位温控标准及措施

b.混凝土温度监测。仪器埋设好后,及时读取初始读数,并记录环境温度。定时定人测量混凝土的内部温度及表面温度,温度计被混凝土覆盖后开始测温,至混凝土浇筑完成后3d内测温频率为1次/2h,3~5d内测温频率为1次/4h,5d后为1次/8h,10d后为1次/12h。气温骤降期间增加温度观测次数。直至混凝土内外温差控制在不大于20℃后方可停止通冷却水。

c.混凝土表面温控要求。侧面拆模后立即采用保温被封闭保温。不通水部位表面及侧面先用薄膜覆盖再用保温被覆盖单层保温,混凝土表面温度不得低于20℃。通水部位表面及侧面覆盖单层保温被保温,其边墙和隔墩部位的混凝土表面温度不得低于20℃,边墙和隔墩之间的混凝土表面温度不得低于20℃。表面及侧面养护用水温度不得低于15℃。

2.3 原材料及混凝土入仓温度控制

a.砂石骨料温度控制。砂石骨料须清洁,砂的细度模数及含泥量在规范范围之内。低温季节骨料进入储料仓后,表面及时覆盖保温,遇降雪天气,在骨料上覆盖一层塑料布,并用重物将其压住,同时为保证骨料温度,骨料仓的堆高大于6m。高温季节骨料采取遮阳措施,控制砂石骨料温度不得超过16℃,拌和水温不得超过10℃,温度较高时采用加冰块拌和混凝土(见图3)。

图3 加冰块拌制混凝土

b.水泥温度控制。水泥选用华新P·O 42.5普通硅酸盐散装水泥,每立方米混凝土中水泥掺量为203kg,车辆停置在避荫处防止阳光直晒,以避免温度过高。水泥、粉煤灰温度不得高于25℃,并采取措施控制其温度。

c.外加剂温度控制。采用HL-8000高效减水剂,兼顾减水、缓凝、引气等功效,温度不得高于25℃。

d.混凝土入仓温度控制。ⓐ浇筑时避开高温天气,安排在阴天和夜晚开始浇筑;ⓑ混凝土浇筑完成后,及时搭设凉棚,采用遮阳网覆盖仓面,减少阳光直接照射;ⓒ混凝土拌和物出机口温度不高于17℃,入仓温度不高于17℃。安排专人监测,每2h监测一次,当超过限制值时,报告温控领导小组,并需采取相应的降温措施。

2.4 预埋水管通水冷却

根据温控方案计算分析,流道混凝土浇筑温度采用19℃,表面及侧面用单层保温被保温,放热系数为7.2kJ/(m2·h·℃)。为降低混凝土的内部温度,在流道混凝土结构薄弱部位内部,采用预埋循环冷却水管进行温控;其他区域抗裂安全系数大于1.5,不进行温控。进水流道通水冷却区域见图4,出水流道通水冷却区域见图5。

图4 进水流道通水冷却区域

图5 出水流道通水冷却区域

冷却水管采用PE管,水管密度为水平间距1.0m,垂直间距1.0m,管径25mm,壁厚3mm,分段PE管长度100m,水温5℃,通水流量1.2m3/h。进水流道冷却水管分三层布置;出水流道冷却水管按一层布置,对应的高程及水管布置见图6~图9及表2。进水流道通水时间为5天,出水流道通水时间为4天。

图6 进水流道第一层通水冷却水管布置图(单位:m)

图7 进水流道第二层通水冷却水管布置图(单位:m)

图8 进水流道第二层通水冷却水管布置图(单位:m)

图9 出水流道通水冷却水管布置图(单位:m)

表2 冷却水管布置高程及用量统计表

根据水管长度,计算出充满水管需要的水的体积为0.06m3。同时考虑通水的连续性要求,水箱的容积不小于1m3。冷却水水流方向每12h变换一次。通水结束后,PE管内灌注水泥砂浆充填密实,并割除PE管的外露部分。水管的水头损失和需要的功率见表3。

表3 各水管水头损失及功率计算表

2.5 智能自动化混凝土保湿养护

湖北省洪湖腰口泵站流道为3流道整体结构,流道内部混凝土保湿养护采用自动化控制。保湿养护分为进水口段、泵室铅直段、出水口段3部分进行。其中泵室铅直段,根据浇筑进度,下部与进水口段同批进行;上部与出水口段同批进行。

2.5.1 智能自动控制保湿养护系统工作流程

流道混凝土智能自动化保湿养护工作流程见图10。

图10 智能自动化保湿养护工作流程图

2.5.2 喷淋养护系统布置

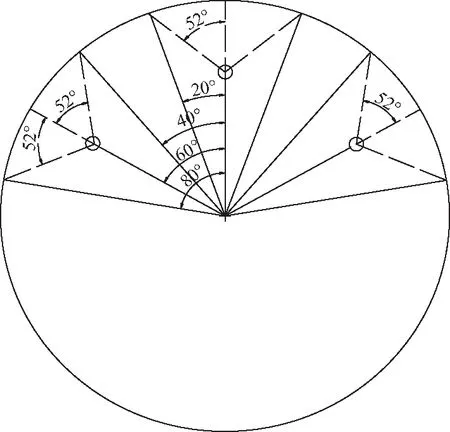

喷淋水管,采用φ25PVC管,通过在管壁钻φ2孔向流道内壁喷水。进水、出水口与泵室铅直下部及其拐弯段,近似水平段(包括进水口的喇叭口、拐弯段)采用“三管”系统(见图11);泵室铅直下部采用“三管”螺旋布置方式。

图11 流道内喷淋“三管”系统布置图

水平段“三管”系统喷水管的钻孔分布:沿轴线方向在每个模板支撑的空格梅花形钻3个孔,在-20°、0°、20°的线上钻孔(见图12)。“三管”系统安装时,分别将左支的喷水孔对准顶部中心角-80°、-60°、-40°线上;中支对准-20°、0°、20°线上,右支对准40°、60°、80°线上。

图12 管道水平钻孔系统布置图

螺旋布置“三管”系统喷水管的钻孔分布:每隔30cm钻孔,长度环流道约一周半。布置在该段的顶部,环形固定。

2.5.3 流道内部环境温度湿度监测

由智能控制器自动完成实时监测,每隔一段时间专门连接计算机进行检测。由监测人员每天的早6时、中午12时、下午18时,进行3个流道内部空气温度、湿度的观测。

2.5.4 混凝土表层湿度监测

实时监测由智能控制器自动计算,每隔一段时间专门连接计算机进行自动计算。在拆除模板时进行施工监测。拆除模板,空气进入,混凝土面的湿度立即降低,因此首先松开模板进行混凝土表面湿度、温度的检测。并尽可能增加检测部位。

2.5.5 混凝土表面保温和智能自动化喷淋养护

a.在混凝土浇筑完成以后,出水流道进口、出口用保温被封闭保温。

b.混凝土浇筑完成以后,立即用保温材料进行覆盖,顶板面层采用1层塑料薄膜、1层土工布覆盖包裹进行保湿、保温养护,采用的保温材料应保持干燥。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面板厚度的2~3倍。

c.严格控制拆模时间,在混凝土内部温度逐步降低并与外部最低气温相差20℃以内并且养护不少于14d时才能拆除流道模板,墩墙模板在混凝土内部温度逐步降低并与外部最低气温相差20℃以内方可拆模。

d.流道混凝土智能自动化喷淋养护。

2.6 混凝土其他约束控制

a.对泵站站身进行合理的分层,减轻新旧混凝土的约束作用,减少约束范围。

b.合理安排施工工序,缩短施工分层之间的混凝土浇筑时间,快速、均匀、薄层上升,以减轻混凝土的约束作用。

3 流道混凝土工程施工质量评定结果

洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程腰口泵站流道工程共浇筑混凝土4965m3,其中进水流道(高程10.98~16.75m)2084m3;出水流道(高程21.95~26.95m)2881m3。通过采取相应的措施降低混凝土原材料温度和入仓温度,对流道混凝土浇筑进行通水冷却控制混凝土内部温度和采用智能自动化保湿养护技术进行表面防裂养护等一系列技术措施。取得了良好的社会和经济效果,降低了混凝土内外温差,有效减少了混凝土裂缝,并充分保障了混凝土水化与强度增长,提高了流道混凝土施工质量,达到了预期的效果。根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL 632—2012)验收规程评定,3个流道工程共计6个单元工程,全部优良,优良率100%;外观质量优良,外观质量得分率95%,流道工程施工质量达到优良等级标准。流道混凝土施工完成外观质量见图13。

图13 流道混凝土施工完成外观质量

4 结 语

2016年汛后,湖北省委、省政府启动“排涝能力提升”泵站工程,计划建设14座大型排涝泵站,使外排能力提升一倍,列入了灾后重建补短板五大民生工程之一。其中洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程腰口大型泵站于2017年先期开工建设,目前泵站主体工程已完工,流道混凝土工程施工质量达到优良等级,在2020年防洪排涝中发挥了其极重要的作用。由于近十多年湖北省未新建设大型泵站,腰口泵站流道混凝土浇筑养护温控技术的成功应用,为后续13座大型泵站流道混凝土施工温控和防裂,积累了经验,具有很好的借鉴和参考作用。