献血相关血管迷走神经反应的影响因素分析 ①

李 梅,陈 磊,夏 宁

(信阳市中心血站体采科,河南 信阳 464000)

献血相关血管迷走神经反应是指献血者离场时出现的全身性反应。研究报道指出,血管迷走神经反应在献血不良反应中约占80%[1],我国血管迷走神经反应发生率约为0.02%~1.6%[2]。其具体发生机制尚未完全明确,多数学者认为其是在血容量突然减少等生理性刺激与晕针、恐惧等心理刺激的双重作用下引起的应激反应,主要影响因素包括女性、初次献血、低年龄等[3]。本次研究通过单因素与多因素分析探讨血管迷走神经反应的主要影响因素,并探讨相应的预防性措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析信阳市中心血站2020年全年接收的献血者的一般资料,400mL全血捐献共计46482人次,排除具备睡眠质量不佳、疲惫、空腹等诱发因素的献血者,共计79例出现血管迷走神经反应。

1.2 方法

通过信阳市中心血站信息管理系统调取献血者的基本信息,依照《献血相关血管迷走神经反应预防和处置指南》[4]中血管迷走神经反应易发人群的筛选标准,在献血后3d内对献血者进行电话随访,询问献血者献血后是否出现不良反应,并根据WS/T551~2017《献血不良反应分类指南》[5]评估血管迷走神经反应的严重程度。

1.3 观察指标

分析献血者血管迷走神经反应的严重程度:①轻度症状:献血过程中或离场时,献血者出现眩晕、面色苍白等症状,休息后可自行缓解;②中度症状:除①所述症状外,还伴有血压降低、恶心、晕厥等症状;③重度症状:由①、②引起的不良反应如晕厥、摔倒引发意外损伤。记录献血者性别、年龄、体重及献血次数等一般资料,并进行单因素及多因素Logistic回归分析。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS20.0进行分析处理,计数资料采用n(%)表示,单因素分析采用χ2检验,多因素采用Logistic回归分析,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 献血相关血管迷走神经反应发生率分析

本次研究共调查2020年全年400mL全血捐献者共计46482人次,其中79例出现非重度献血相关血管迷走神经反应,占比0.17%,未见重度献血相关血管迷走神经反应。

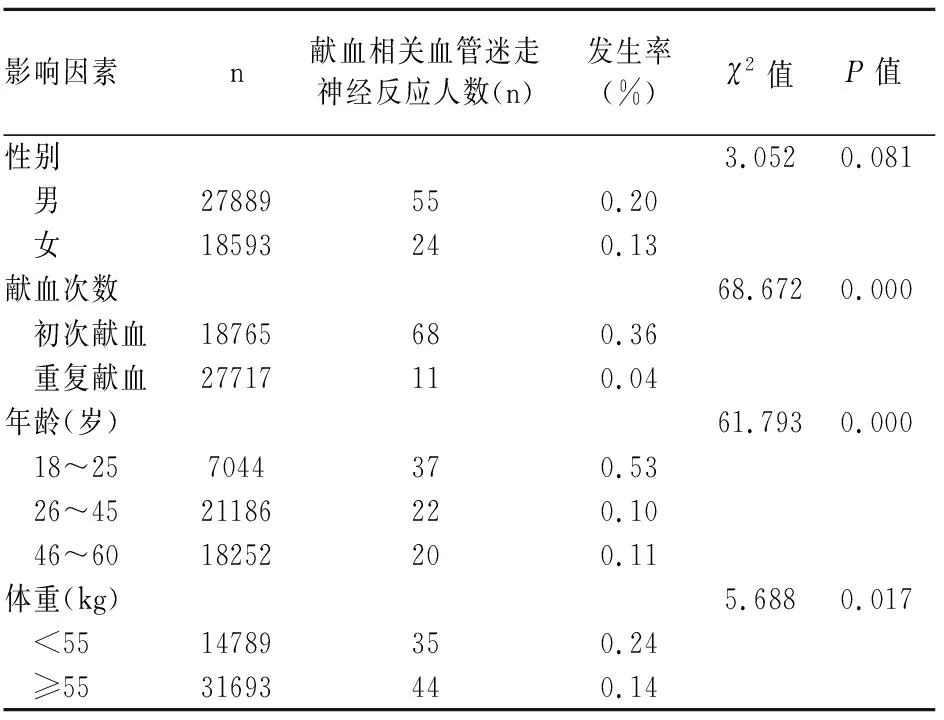

2.2 献血相关血管迷走神经反应影响因素单因素分析

单因素分析发现,性别因素对献血相关血管迷走神经反应发生率无显著影响(P>0.05);献血相关血管迷走神经反应发生率在献血次数、年龄及体重不同的献血者中差异具备显著性(P<0.05)。见表1。

表1 献血相关血管迷走神经反应影响因素单因素分析

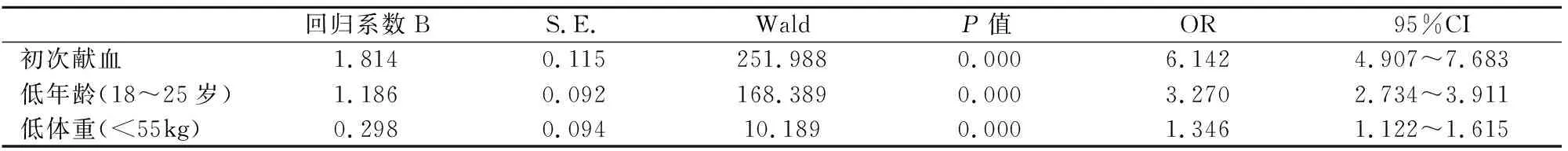

2.3 献血相关血管迷走神经反应影响因素多因素Logistic回归分析

多因素Logistic回归分析结果表明,献血次数、年龄及体重均是影响献血相关血管迷走神经反应的主要影响因素,其影响程度由大到小分别为初次献血(OR=6.142,95%CI为4.907~7.683)、低年龄(OR=3.270,95%CI为2.734~3.911)与低体重(OR=1.346,95%CI为1.122~1.615)。

表2 献血相关血管迷走神经反应影响因素多因素Logistic回归分析

3 讨论

献血过程中发生血管迷走神经反应的主要原因可能是因为献血类似于轻度失血的过程,可导致低血容量,加之其他各种原因引起的反射性迷走神经活动性增强以及心交感神经兴奋性减弱,进一步引起血输出量骤减从而起病[6]。国外报道指出[7]:约14%~38%的初次献血者可能出现血管迷走神经反应。秦强国等[8]报道指出:低年龄、低体重是导致血管迷走神经反应的主要影响因素,血管迷走神经反应献血者与其他献血者在献血次数、性别与献血季节比较差异不具备显著性(P>0.05)。李鹏等[9]报道指出:男性、学生、街头献血、初次献血、低年龄及低体重均是血管迷走神经反应的主要影响因素,以上各项研究的结论均存在一定的差异性。本次研究发现,血管迷走神经反应占比0.17%,单因素分析结果提示,男性与女性献血者血管迷走神经反应发生率比较差异不具备显著性(P>0.05),与《献血相关血管迷走神经反应预防和处置指南》[4]中女性是血管迷走神经反应易发人群的结论存在一定的偏差,可能与献血者的男女比例有一定关联,本次研究中男性献血者人数是女性献血者的1.5倍,可能在一定程度上影响研究结果。

多因素Logistic回归分析提示,初次献血、低年龄、低体重均为血管迷走神经反应的主要影响因素,其原因可能在于初次献血者对血液知识与献血流程认知相对欠缺,在献血过程中更容易出现焦虑、恐惧等不良情绪;低年龄献血者由于心理不够成熟,心理承受能力相对较弱,在献血过程中对自主神经功能的调节能力欠佳;低体重献血者血容量相对较低,当献血量超过总血容量的10%~15%时献血者更容易出现血管迷走神经反应[10]。本次研究发现的血管迷走神经反应的主要影响因素与《献血相关血管迷走神经反应预防和处置指南》[4]存在一定的差异,原因可能在于研究虽然通过信息采集与电话随访的方式获取了献血者的相关信息,但其效果不及现场获取,可能会遗漏部分献血者的重要信息。此外,发生过血管迷走神经反应的献血者或对献血存在恐惧情绪的献血者可能不再愿意献血,会对研究数据造成一定干扰,导致研究结果存在一定的偏差。在资料收集方面,我们应该致力于建立覆盖面更广、更加便捷的回访系统,便于血管迷走神经反应献血者的信息反馈,从而增加信息数据的准确性。

针对以上血管迷走神经反应发生的主要原因,我们采取了以下预防措施:①献血前先计算献血者的血容量,对于体重指数(BMI)<26的献血者行Nadler法,BMI超过26的献血者行Holme法;②根据献血者血容量推荐合适的献血量,血容量不足3300mL的献血者推荐200mL或300mL献血量,且每次献血量不超过总血容量的13%;③献血开始前,由工作人员向献血者普及献血相关知识并说明献血相关流程,尽可能的消除献血者的恐惧心理;④营造良好的献血环境,并安排工作人员维持现场秩序,尽可能缩短献血者的等待时间;⑤献血前,叮嘱献血者不宜空腹献血,可适当进食或饮用含葡萄糖饮品;⑥献血结束后,叮嘱献血者要按压穿刺部位至少10min,避免穿刺部位出现皮下瘀血,建议献血者观察15min后再离开,确保能够及时发现献血者的血管迷走神经反应,并采取对应的处理措施;⑦叮嘱献血者在献血后1~2d内保持穿刺部位干燥,避免发生感染;⑧提供肌肉舒张、收缩运动(AMT)指导,尽可能降低血管迷走神经反应的发生率。若献血者出现血管迷走神经反应,则根据症状的严重程度采取相应的处理措施:对于出现恶心、持续哈欠、轻度出汗等轻症者需要立即停止采血,引导献血者在空气流通处休息,并提供点心与饮料;对于出现浅表呼吸、脉搏减慢、逐渐失去知觉等中症献血者,需要立即停止采血并调整体位为头低脚高位,做好脉搏与血压的监测工作;对于出现惊厥、抽搐、恶性痉挛等重症献血者,需要立即停止采血并调整体位,用拇指按压人中并给氧,若症状未得到缓解需要及时送至医院。

综上所述,采血过程中,需要更加注意初次献血、低年龄及低体重献血者,通过实施预防性措施尽可能降低血管迷走神经反应发生率,保障献血者的安全,促进献血公益事业的稳定发展。