基于"生物-心理-社会"功能层面的整体化护理在心脏搭桥患者中的应用 ①

张姣媚

(河南省安阳市人民医院心脏外科,河南 安阳 455000)

心脏搭桥是一种利用血管桥移植,改善患者远端心肌缺血的术式,主要是在冠状动脉狭窄近端、远端建立一条通道,促使血液达到血管远端,主要应用于治疗冠心病等心肌缺血疾病内科治疗无法控制病情者,可有效缓解临床症状,改善心肌缺血,促进患者心功能恢复[1]。但心脏搭桥手术过程较为复杂,手术风险较高,对围术期提出了更高的护理要求。基于"生物-心理-社会"功能层面的整体化护理是为患者提供全面的护理措施,充分发挥患者主观能动性,从患者躯体、情感方面进行全面干预,但此护理模式在心脏疾病手术患者中相关报道较少[2]。鉴于此,本研究将探讨基于"生物-心理-社会"功能层面的整体化护理在心脏搭桥患者中的应用效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经医学伦理委员会批准,选取2017-02~2019-11在安阳市人民医院胸外科行心脏搭桥手术治疗的患者86例,根据患者入院时间分为观察组43例和对照组43例。两组一般资料比较(P>0.05),有可对比性。见表1。全部患者签署知情同意书。

表1 两组基线资料对比(n=43)

1.2 入选标准

(1)纳入标准:符合心脏搭桥手术适应证;首次行心脏搭桥术治疗。(2)排除标准:合并肝肾等其他重要器官功能障碍者;患有精神疾病者;既往有脑血管系统疾病者。

1.3 方法

1.3.1 对照组: 行常规护理干预,主要包括术后密切检测患者心率等生命体征,记录液体出入量,维持水电解质、酸碱平衡;指导患者正确的咳嗽、排痰方式等。

1.3.2 观察组: 采用生物-心理-社会功能层面的整体化护理,主要内容如下:(1)生理干预:术后,定时协助患者更换体位,保持引流管通畅;加强对患者心率等生命体征监测,应用ST段心电图监测患者心肌缺血情况,每2h进行查房,查看患者的手术切口,及时更换切口敷料,保持切口周边皮肤的清洁;询问患者是否有心前区不适等症状,并在日志上记录。术后根据患者病情恢复情况,指导患者早期行康复训练,术后1d,加强患者手腕、踝关节的运动,逐渐过渡到手指足趾的自主活动、四肢伸展与屈伸运动,待病情稳定后,协助患者下床步行锻炼,根据患者耐受度进行训练。同时指导患者谨遵医嘱,按时服用药物,根据医嘱应用抗血小板、抗凝药物,适当应用抗生素以预防感染。加强呼吸道管理,严格控制呼吸机使用时间,根据患者实际情况调节呼吸机相关参数。(2)心理干预:在患者入院后,及时评估其心理状态,由护理人员带领患者熟悉院内环境、介绍主治医师的相关信息,并评估患者对心脏搭桥手术的了解程度,通过视频讲解等方式告知患者心脏搭桥手术的具体流程、术后效果、可能会出现的并发症等情况,提高患者认知度;同时定时与患者进行交流,通过对话了解患者情绪状态,并采用语言激励等方式增强患者治疗信心,提高治疗配合性;耐心解答患者存在的疑惑,缓解其焦虑等不良心理。(3)社会干预:设置情景式家属参与交流,护理人员指导患者及其家属进行角色扮演,家属扮演施术者、麻醉师等角色,通过语言讲解麻醉、手术的相关步骤,引导患者及家属感受到具体情境,并做出相关行为,护理人员及时评估情境中人物的行为,每次扮演20min左右,1次/d,直至手术前1d。患者出院前,给予患者护理手册,告知患者居家护理注意事项,若有不适情况及时到院复诊;同时指导家属每日监督患者服用药物,强调按时服药的重要性;指导患者加入微信交流群,在群内分享疾病康复的相关知识,每日固定时间为患者答疑解惑,掌握患者居家身体恢复情况。连续干预2个月。

1.4 观察指标

(1)干预前、干预2个月后,应用焦虑自评量表(SAS)[3]、抑郁自评量表(SDS)[4]评估患者心理状态,SAS共计20个条目,分界值为50分,轻度焦虑50~59分,中度焦虑60~69分、重度焦虑70分以上;SDS共计20个条目,分界值为53分,轻度抑郁53~62分、中度抑郁63~72分、重度抑郁73分以上;分数越高,患者焦虑、抑郁程度越高。(2)记录两组术后是否发生切口感染、血栓、神经系统损伤等并发症。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 心理状态

干预前,两组SAS、SDS评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组SAS、SDS评分均较干预前降低,且观察组较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组心理状态比较分)

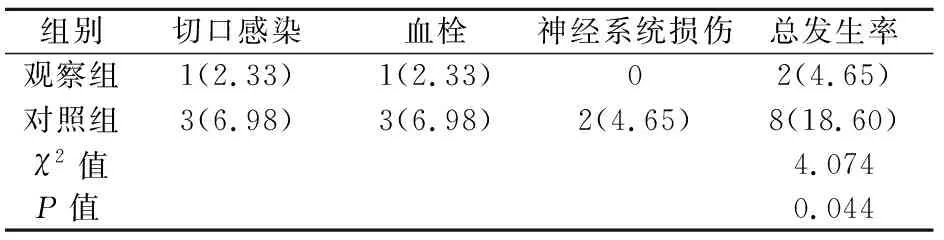

2.2 并发症发生率

观察组术后并发症发生率较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组术后并发症发生率[n=43,n(%)]

3 讨论

心脏搭桥手术步骤较为复杂,风险性较高,易加重患者心理紧张程度,可能会诱发心理应激反应,常规护理虽可一定程度上满足患者护理需求,但多关注于患者的生理情况,而忽略患者心理、精神层面的状态,导致部分患者心理状态得不到改善,不利于术后康复[5,6]。因此,寻求更为全面、优质的护理措施具有重要意义。

本研究结果显示,观察组干预后SAS、SDS评分较对照组低,提示"生物-心理-社会"功能层面的整体护理可缓解心脏搭桥术患者的消极心态。分析原因在于,基于"生物-心理-社会"功能层面的整体化护理是一种从患者的情感角度出发,根据患者实际病情及护理需求而展开的生理、心理、社会全方位干预,可进一步提高护理质量[7]。患者入院后,护理人员及时评估其心理状态,利于早期采取措施,缓解患者心理负担;通过视频介绍等方式向患者讲解手术的步骤、效果等内容,在强化患者认知的同时,可提高治疗信心及治疗配合性[8]。每天按时查房,了解患者生命体征、症状等情况,并记录在日志上,利于交接班护士查看,保证护理延续性。在健康宣教的基础上,设置情境式家属参与交流,指导患者及家属扮演手术相关角色,可有效调动患者主观能动性,通过护患及家属三方之间的交流,使患者清晰了解手术的流程、注意事项等,进而强化患者认知的同时,提高家庭归属感,缓解不安等不良心理,还可有效促进患者及家属之间的交流,提高患者社会能力,为重新回归日常生活做好准备[9,10]。本研究还发现,观察组术后并发症发生率较对照组低,提示"生物-心理-社会"功能层面整体化护理可降低并发症发生风险。分析原因在于,术后密切关注患者的切口情况,并保证切口周围的皮肤清洁,可有效降低切口感染风险;术后协助患者按时更换体位、早期进行肢体康复锻炼等干预,可有效缓解卧床及焦虑等消极情绪状态下的肌肉痉挛状态,且专注于康复锻炼可转移患者对疾病注意力,进而减轻心理负担,同时护理人员术后严格控制呼吸机使用时间,有助于降低因颅内压升高而导致的神经系统损伤;此外告知患者根据医嘱服用抗血小板药物,可有效降低血栓发生风险[11,12]。

综上所述,对心脏搭桥手术患者应用基于"生物-心理-社会"功能层面的整体化护理,可有效缓解患者的消极心理,降低术后并发症发生率,利于改善患者预后。