浙江省耕地“非粮化”影响因素研究

陈玲燕 康涌泉

(河南工业大学,河南 郑州 450001)

近年来,我国耕地“非粮化”率有逐年上升趋势,如果不及时治理,将严重威胁我国粮食安全。特别是在如今国际贸易不稳定因素增多的情况下,我国粮食生产和消费长期处于“紧平衡”状态,采取有效措施治理耕地“非粮化”已迫在眉睫。2015年1月,国务院印发《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》,提出耕地在流转过程中要避免“非粮化”、坚决禁止“非农化”。2020年11月,国务院办公厅印发《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》,再次强调坚决防止耕地“非粮化”倾向,稳定非主产区粮食种植面积。由此可见,防止耕地过度“非粮化”是保障我国粮食安全的重要举措,也是非粮食主产区维护国家粮食安全义不容辞的责任。浙江省处于东南沿海地区,气候湿润,农业生产技术较为成熟,适合种植水稻。但近年来随着土地流转和规模经营,浙江省耕地“非粮化”扩张趋势明显,有必要对其影响因素加强研究,以遏制耕地“非粮化”现象,稳定粮食生产。

1 浙江省耕地“非粮化”现状

1.1 耕地“非粮化”速度加快

近年来,浙江省耕地“非粮化”速度加快。2004年,浙江省耕地面积为277.841万hm2,其中粮食作物种植面积为150.537万hm2。截至2019年,浙江省耕地面积为216.154万hm2,其中粮食作物种植面积为97.744万hm2,相比2004年,耕地面积共减少61.687万hm2,粮食作物种植面积共减少52.793万hm2。受城镇化发展和农地“非农化”的影响,浙江省耕地面积逐年减少,在大量耕地退出耕地功能的同时,许多种植粮食的耕地转向种植非粮食类经济作物,粮食作物种植面积大幅减少,从而导致耕地“非粮化”面积相对增加和耕地“非粮化”率上升。2004年,浙江省耕地“非粮化”率为45.82%。2008年,浙江省耕地经济作物播种面积首次超越粮食作物播种面积。截至2019年,浙江省耕地“非粮化”率高达54.18%,在整个研究阶段内耕地“非粮化”率净增长8.96%。

1.2 耕地“非粮化”表现形式多样

随着土地流转的推进,土地流转成本和种粮成本逐年增加,农业经营主体为提高耕地利用效率,倾向于发展高效农业来提升耕地收益,保障自身利益[1]。截至2019年,在浙江省主要的经济作物中,蔬菜种植面积最大,总体稳定在60.000万~70.000万hm2;花卉苗木种植面积为16.192万hm2;油料类作物种植面积为14.038万hm2;果用瓜种植面积为9.880万hm2;药材类作物种植面积为5.349万hm2;棉花、麻类、糖类、烟叶种植面积较小。蔬菜、花卉苗木、果用瓜、花生和油菜等油料作物是浙江省主要的非粮食类经济作物,占非粮食作物种植面积的80%以上。

2 浙江省耕地“非粮化”的影响因素

2.1 种粮比较利益

近年来,随着流转耕地的租金以及化肥、农药、农机设备等生产资料和劳动力价格的提高,农户的种粮利润逐渐降低,经济作物的种植收益明显高于粮食作物。浙江省盛产水稻,但在研究阶段,绝大部分年份经济作物平均收益都明显高于水稻种植收益。特别是在耕地流转后,除了少数种粮大户会在流转耕地上继续种植粮食作物,大多数农村企业或专业合作社往往会从事经济作物生产,导致耕地“非粮化”生产倾向加剧[2]。

2.2 非农就业收入

近年来,随着我国经济的快速发展,浙江省产业结构向高级化发展方向转变。截至2019年,浙江省第二、第三产业产值占比高达97%,农业产值仅占3%。第二、第三产业的发展会不断吸引农村劳动力外出务工。据相关统计,2005年浙江省农村劳动力外出数量为1 260.0万人,2018年增至1 367.3万人。农村劳动力结构的改变还会带来收入结构的改变,主要表现为工资性收入增加[3]。2019年,浙江省非农收入占比高达84%,农业生产活动不再是农民收入的主要来源。外出务工劳动力的增多将会导致耕地直接闲置,使得散户的粮食种植面积下降,直接导致耕地“非粮化”生产倾向加剧。

2.3 新型经营主体行为

一方面,由于我国没有出台明确的法律法规来限制土地流转后耕地的种植结构和经营方式,出于比较利益的考虑,导致出现耕地“非粮化”现象[4];另一方面,土地流转现象在经济发达地区较为常见,且更倾向于发生在交通便利和基础设施较为健全的农村地区。交通和基础设施便利地区非粮作物的运输和销售更为方便,运输过程中造成的损坏较少,运输成本相应降低,有利于购货商进行实地采购,这也加剧了耕地“非粮化”现象[5]。

2.4 相关政策法规

随着农业生产资料和劳动力价格的上涨,粮食种植收益逐渐下降。国家为了补偿种粮成本上升,增加农民实际收入,减小城乡收入差距,保障粮食生产稳定,出台了一系列惠农补贴政策。浙江省从2004年开始实施粮油种植大户直接补贴政策,即对稻麦复种面积达到一定规模以上的经营主体进行直接补贴,补贴金额从2004年的150元/hm2上涨至2021年的1 800元/hm2。粮油种植大户直接补贴在一定程度上弥补了农户种粮成本,提高了种粮利润,抑制了耕地“非粮化”倾向。

3 实证研究

3.1 变量选取与数据来源

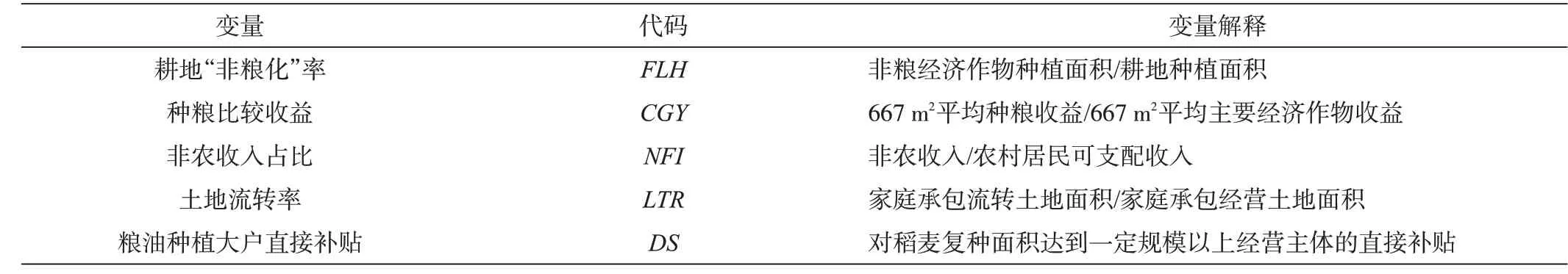

笔者选取耕地“非粮化”率作为被解释变量,用FLH表示;选取种粮比较收益、农民非农收入占比、土地流转率和粮油种植大户直接补贴作为解释变量,分别用CGY、NFI、LTR、DS表示(见表1)。其中,耕地“非粮化”率和农民非农收入占比原始数据来源于《浙江统计年鉴(2004—2019)》;种粮比较收益原始数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编(2004—2019)》,其中主要经济作物包括油菜籽、晾晒烟和桑蚕茧3种,粮食作物包括早籼稻、晚籼稻和粳稻3种;土地流转率和粮油种植大户直接补贴数据由浙江省统计局、浙江省财政厅和浙江省农业农村厅相关政策文件整理而来,部分缺失数据用插补法进行补充。笔者选用2004—2019年的时间序列进行回归分析。

表1 模型变量描述

3.2 平稳性检验

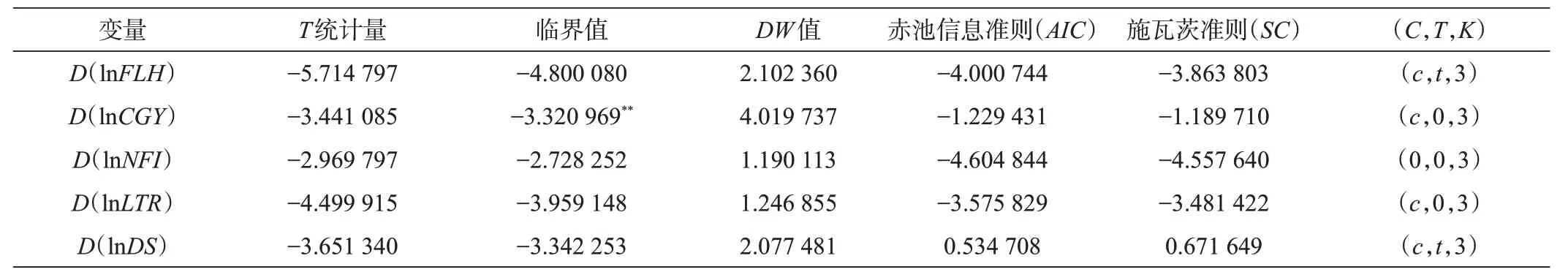

对FLH、CGY、NFI、LTR和DS取对数得到lnFLH、lnCGY、lnNFI、lnLTR和lnDS,笔者采用目前最有效的序列稳定性检验工具——ADF检验进行平稳性检验,结果如表2所示。从表2可以看出,D(lnFLH)、D(lnNFI)、D(lnLTR)和D(lnDS)在1%的显著性水平下平稳,D(lnCGY)在5%的显著性水平下平稳。

表2 ADF检验结果

3.3 模型估计

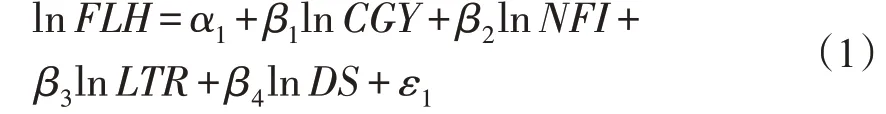

构建回归方程如下:

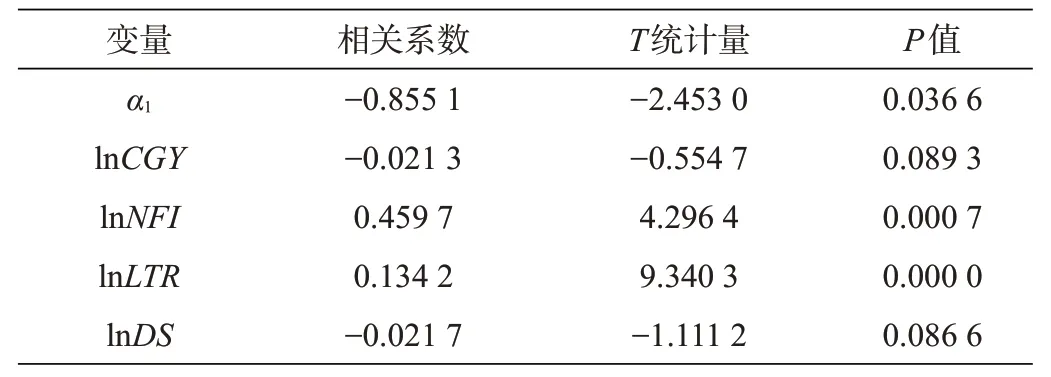

根据回归方程计算得出回归结果,如表3所示。

表3 回归结果

从表3可以看出,lnLTR和lnNFI通过了1%的显著性检验,lnCGY、lnDS通过了10%的显著性检验,说明种粮比较收益、农民非农收入占比、土地流转率和粮油种植大户直接补贴对耕地“非粮化”率的解释性较强。R2=0.86,说明方程总体模型拟合度较好,F=21.589 0>F0.10(4,11)=2.54,说明回归方程整体通过10%的显著性检验。

3.4 序列相关性检验

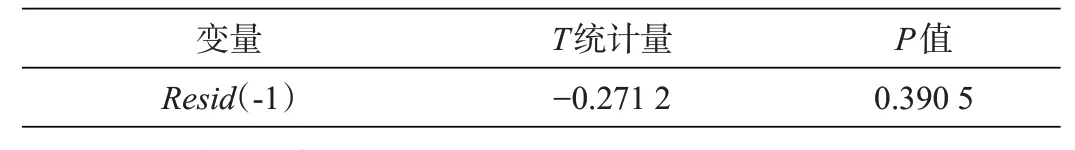

序列相关性检验结果如表4所示,Resid(-1)没有通过T检验,R2=0.074 6,说明总体方程不显著,不存在序列相关。

表4 序列相关性检验结果

3.5 协整检验

从表5可以看出,残差通过5%的显著性检验,说明lnFLH与lnCGY、lnNFI、lnLTR、lnDS存在长期均衡关系。

表5 协整检验结果

3.6 结果分析

①种粮比较收益回归系数为负值,并通过10%的显著性检验,说明种粮比较收益对耕地“非粮化”起负向作用。种粮比较收益每提高1%,耕地“非粮化”率降低0.021 3%。种粮收益会直接影响农民的种粮意愿,相比其他非粮经济作物,种粮成本高、收益低是导致粮食作物种植面积逐渐减少的根本原因。在种粮收益不敌经济作物的情况下,农民会放弃种粮转而种植经济作物,以弥补减少的收益。而粮食生产收益的提升在一定程度上提高了农民的种粮积极性,农户不会轻易放弃原有的粮食生产,从而抑制耕地“非粮化”。

②非农收入占比回归系数为正值,并通过1%的显著性检验,说明非农收入占比对耕地“非粮化”起正向作用。非农收入占比每提高1%,耕地“非粮化”率提高0.459 7%。第二、第三产业的快速发展为农村劳动力提供了大量外出务工的岗位,农业生产不再是农民唯一的收入来源。农业生产具有不稳定性和高风险性等特征,外出务工稳定性较强,所获得的劳务报酬也高于在家经营农业生产的收益。随着非农收入和非农收入占比的逐年提高,农村劳动力外流现象越来越严重,农村劳动力不足导致大量耕地闲置,粮食播种面积下降,从而加速了耕地“非粮化”。

③土地流转率回归系数为正值,并通过1%的显著性检验,说明土地流转率对耕地“非粮化”起正向作用。土地流转率每提高1%,耕地“非粮化”率提高0.134 2%。土地流转会对农户的种植行为产生影响。土地流转前,散户的耕地主要用来种粮,满足家庭的基本生存需求;土地流转后,耕地的基础保障性功能减弱,种粮不再是刚性需求,受经济利益的驱使,新型农业经营主体更偏向于种植非粮经济作物,从而诱发耕地“非粮化”倾向。

④粮油种植大户直接补贴回归系数为负值,并通过10%的显著性检验,说明粮油种植大户直接补贴对耕地“非粮化”起负向作用。粮油种植大户直接补贴金额每提高1%,耕地“非粮化”率降低0.021 7%。粮油种植大户直接补贴的资金直接发放给从事粮食生产一定规模以上的农民,能够直接提高农户的种粮收益,相比药材、果树等种植周期较长的经济作物,粮油种植大户直接补贴政策降低了农户的生产经营风险,保持种粮收益稳定,能够有效激发农户种粮的积极性,从而抑制耕地“非粮化”倾向。

4 结论与建议

4.1 结论

笔者分析了浙江省耕地“非粮化”的时空变化,并采用时间序列数据分析了种粮比较收益、农民非农收入占比、土地流转率和粮油种植大户直接补贴对耕地“非粮化”的影响,得到以下结论。2004—2019年,浙江省耕地面积和粮食播种面积逐年下降,蔬菜、油料、花卉苗木和果用瓜等非粮经济作物种植面积逐渐增加,占非粮经济作物种植面积的80%以上,加速耕地“非粮化”现象。农民非农收入占比和土地流转率对耕地“非粮化”有正向作用,说明随着第二、第三产业的发展,农村劳动力倾向于选择外出务工获取收入。劳动力外流导致当地农村劳动力逐渐减少,耕地闲置情况增多,农户选择将耕地流转出去赚取租金。而工商资本基于利益角度的考虑,倾向将流转后的土地用于“非粮化”生产,以获取更多收入。种粮比较收益和粮油种植大户直接补贴对耕地“非粮化”有负向作用,说明在没有强制规定耕地用途的情况下,相比粮食作物,非粮经济作物的高收益直接加速了耕地“非粮化”现象。弥补种粮成本,有效提高种粮收益,对于激发农户种粮积极性、稳定粮食生产具有促进作用。

4.2 建议

4.2.1 降本增效,提高种粮比较利益。种粮成本上涨、纯收益降低是导致粮食种植面积减少和耕地“非粮化”的根本原因。只有降低粮食生产成本,提高粮食种植纯收益,才能从根本上遏制耕地“非粮化”现象。一是从根本上减少生产资料的投入,加强农业科技投入,培育抗病虫害能力强和高产的优质品种。因为良种培育既可以减少化肥、农药的使用量,还能减少对耕地的污染。二是浙江省多山地和丘陵,地理条件复杂,小农经营较多,人工成本昂贵,农业机械化效率较低、成本较高现象普遍。因此,要加强推广和应用机械化种粮技术,扩大农机作业规模,保证小农经营基础上的规模经济效益,以此减少人工成本。机械化和规模化种粮能有效控制固定成本,提高种粮效率和种粮积极性。

4.2.2 加强土地用途管制,加强粮食生产监督。受市场利益的驱动,耕地进行“非粮化”生产可以获取更高收益,所以耕地“非粮化”是一种自主选择行为,如果不施加外力控制,耕地“非粮化”趋势将会逐渐加重。特别是在土地流转后,工商资本缺乏约束,选择种植作物时,基本不考虑粮食的基本保障功能,只选择种植高收益的非粮经济作物来获得收入。为了防范耕地过度“非粮化”,需要相关政府部门介入。一是尽快完善相关的法律法规对流转出去的耕地进行严格管控,对流转后耕地的使用形式进行约束。例如,划分粮食生产核心区和非粮食生产核心区,把土壤质量较高、生产功能突出的耕地范围界定为粮食生产核心区,这部分耕地流转出去后只能用来种植粮食作物。二是加强对工商资本的监管和惩戒。各级政府应针对每个县市制定最低种粮标准,适宜种粮地区的规模经营主体需要完成基本种粮任务,否则要接受相应的惩戒,以防耕地滥用。

4.2.3 提高种粮补贴,增加种粮纯收益。浙江省每年都会发布种粮补贴政策,并且补贴力度逐年提高,但是,耕地“非粮化”倾向非但没有缓解,反而在加重。这说明粮食直接补贴并没有弥补因种粮成本增加和粮食价格下降而减少的收益,体现出目前种粮补贴政策有不完善之处。要想提高种粮纯收益,在控制成本的同时,应继续加大补贴力度。政府应及时考察市场行情,灵活制定补贴政策,对种粮主体进行关于农药、化肥和种子的针对性补贴,提高补贴精确度,并根据市场行情及时调整补贴金额,才能鼓励种粮者继续进行粮食生产,抑制耕地过度“非粮化”。