基于IC卡数据的轨道公交接驳特征分析

陈兴斌,陈艳艳,李金山

(1.北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京 100082;2.北京工业大学 北京市交通工程重点实验室,北京 100024)

20世纪末,前苏联就有学者在轨道与其它交通方式之间的接驳换乘等方面进行过研究[1]。Yoh等[2]发现换乘接驳的便捷性,而换乘费用是乘坐公交乘客增长的主要因素;Bertolini[3]以轨道站点所在的区域类型为依据,把轨道站点分为大型城市的中心区位站点等7大类;Guo等[4]建立了轨道交通与地面公交之间的换乘时间模型;Lo等[5]以减少乘客换乘等车时间为目标,针对地面公交站点的持有策略问题,以大运量轨道交通接驳公交为研究对象进行研究;Arne、Daamen、Loetterle等[6-8]学者则对城市轨道站点吸引范围模型进行了较为全面和深入的研究。

国内对轨道交通的研究起步较晚,近几年很多大城市逐渐意识到轨道交通外部接驳方式的重要性,并开展了相关研究工作。汪松滋、吴娇蓉、罗芳、余丽洁等[9-12]依据客流等对地铁站进行分类;王秋平等[13]分析并推导出了地铁与其他交通方式的平均换乘时间计算公式;吴友梅等[14]针对地铁与地面公交的换乘提出了相应的优化对策;郑毅[15]基于在北京进行的人工问卷调查数据,分析了地铁与地面公交的接驳和换乘特点;周立新等[16]针对乘客的换乘时间对地铁的影响进行了分析,阐述了以10~20 km地铁出行距离计算,将地铁与公交的换乘时间限定在一定范围内(5~15 min)比较合理;黄杉等、赵金宝等[17-18]建立Logit模型分析乘客的出行交通方式;覃煌等[19]阐述了地铁与地面公交的接驳关系,分析了地铁客流的时空分布特征;程斌[20]重点研究了轨道公交接驳时地面公交站场的规模预测方法、布局模式;蒋冰蕾[21]指出合理的接驳公交线网规划是实现便捷城市公共交通系统的保证。城市轨道站点吸引范围是分析轨道客流预测、接驳设施布设、城市轨道线网覆盖率等研究的基础,最近几年,国内如王淑伟、杨京帅、赵海敬、李向楠、邵滢宇、王蓉蓉、叶益芳、陈艳艳等[22-29]学者针对轨道站点范围进行研究,卢泽超等[30]也于2019年提出城市轨道交通接驳公共汽车线路的规划方法。

总体看,国外主要侧重于如何减少换乘时间、提高乘客服务水平等方面,多运用Logit模型等偏理论的方法来研究轨道接驳的优化方法,其对于轨道公交接驳现状的特征分析相对较少。国内则是对轨道站点分类、轨道接驳方式研究较为广泛,其对轨道接驳方式的研究也是基于人工调查进行,对于轨道公交接驳的研究较为有限,缺少较为深入的特征分析。

1 模型计算1.1 概述

轨道公交接驳是指乘客在出行中,使用了“公交+轨道”的组合出行,因城市轨道的特殊性,将出行中公交部分视为接驳部分。如乘客先乘坐公交至地铁站再乘坐地铁到达目的地,则其出行的公交部分视为轨道公交接驳部分;其从公交站至地铁站部分视为轨道公交换乘部分,如图1所示。文中提到的接驳特征为乘客出行的公交部分特征,提到的换乘均为乘客从下车公交站至地铁进站部分。

图1 轨道公交接驳换乘

1.2 模型计算

1.2.1 接驳比例

为避免误差,应至少计算每个轨道站点连续5个工作日的平均进站量N;再计算每个轨道站点对应工作日的公交平均接驳量M,则可计算出每个站点的公交接驳比例Q为

(1)

式中:Q为站点的公交接驳比例,%;M为公交平均接驳量,人次;N为平均进站量,人次。

在考虑接驳比例时,除了计算各类型轨道站点的平均接驳比例外,基于为轨道站点提供较高服务水平及提高乘客对轨道站点接驳满意度的考虑,还需对各类型轨道站点的85位接驳比例进行分析。

1.2.2 换乘距离

换乘距离是指乘客从下车公交站开始,到进站地铁站的距离,即下公交后至地铁站的距离。每次出行的换乘距离算式为

(2)

式中:Dh为单次换乘距离,m;R为地球平均半径,取6 371 004 m;Aw为下车公交站点纬度;Aj为下车公交站点经度;Bw为进站地铁站点纬度;Bj为进站地铁站点经度。

1.2.3 接驳距离

“公交+轨道”出行的公交部分即为接驳部分,故接驳距离是指乘客从起点(上车公交站)上车开始,到下车公交站的距离,即乘坐公交的距离。将计算曼哈顿距离作为每次轨道公交接驳出行的接驳距离,曼哈顿距离算式为

(3)

1.2.4 各类型站点指标计算

在计算各类型轨道站点的接驳比例、换乘距离、接驳距离等接驳特征时,不应直接用各类型站点中所有站点的平均值作为该类型站点的指标,应以各个轨道站点的进站量和轨道接驳比例作为权重,算式为

(4)

式中:Xi为站点i的指标;Ni为站点i的进站量,人次;Qi为站点i的公交接驳比例,%。

2 北京市轨道站点分析

轨道站点的运营性质在轨道站设计之时就可获取得到,所以采取基础分类可将轨道站点分为末端站、换乘站和普通站3类。

2.1 站点位置分析

轨道站点的接驳公交特性不仅受到轨道基本属性的影响,还受到轨道站点所处位置的影响。分别计算北京市每个环带的地铁站点数量及站点密度,站点密度算式为

(5)

式中:RS为站点密度,个/km2;QS为该区域站点数量,个;S为该区域面积,km2。

如表1所示,四环内的站点密度均为0.5左右,而四环外的区域站点密度急剧下降到0.1,甚至是0.05,说明北京市站点主要集中在四环以内。

表1 北京市各环带站点密度

将站点密度高于平均站点密度的二环内、二环—三环、三环—四环3个区域的站点细分为市区站;将站点密度低于平均站点密度的四环—五环、五环—六环、六环外细分为郊区站。末端站基本都属于郊区,故不对末端站进行细分,只对换乘站和普通站进行市区站和郊区站的细分。

2.2 特殊站分析

不同类型的轨道站点具有相应的接驳特征,然而在同类型站点中有一些轨道站点具有特殊的轨道接驳特征。接驳距离是轨道公交接驳中的重要特征点,轨道站点的公交接驳距离特征从某种程度上也能反应接驳OD、接驳时间等特征,因此,文中根据接驳距离来寻找各类型中的特殊站点。

针对接驳距离这一特征寻找各类型中特殊的轨道站点,在各类型轨道站点中可通过识别离群点的方法来识别特殊站点。以区间外的数据为离群点数据,离群点算式为

[Q1-k(Q3-Q1),Q3+k(Q3-Q1)]

(6)

式中:Q1为低四分位数,该样本中所有数值由小到大排列第25%的数字;Q3为高四分位数,该样本中所有数值由小到大排列第75%的数字;k值为1.5,表示异常值。

2.2.1 末端特殊站分析

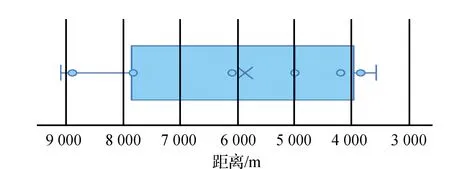

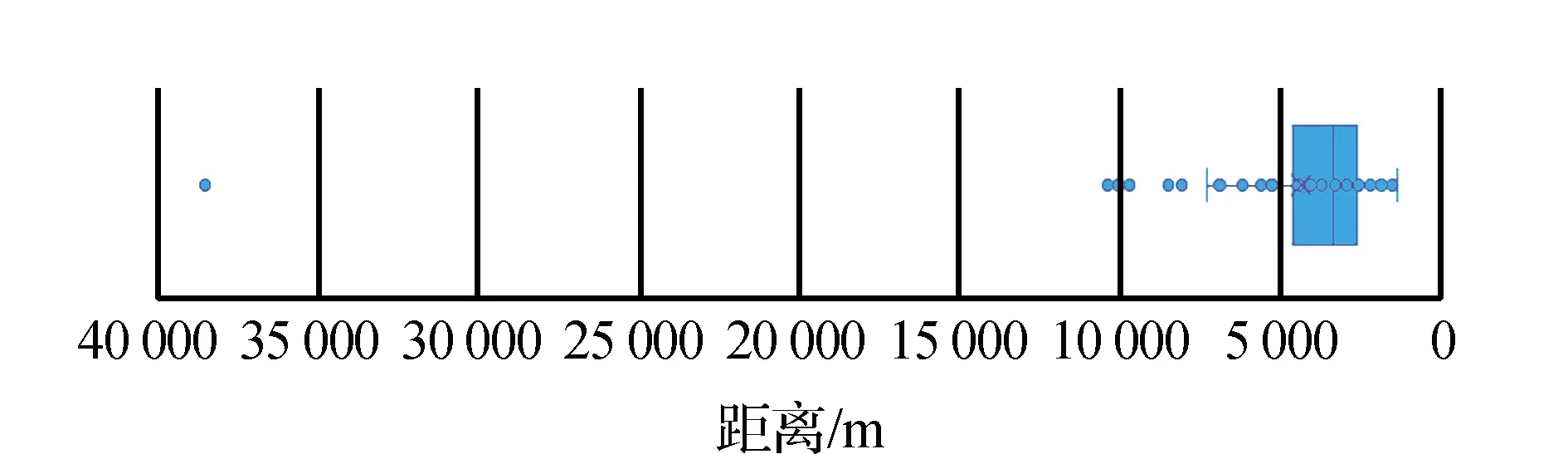

如图2所示,对末端站进行离群点分析,发现并没有特殊站点,说明末端站各站点的接驳特征都较为接近。

图2 末端站接驳距离

2.2.2 换乘特殊站分析

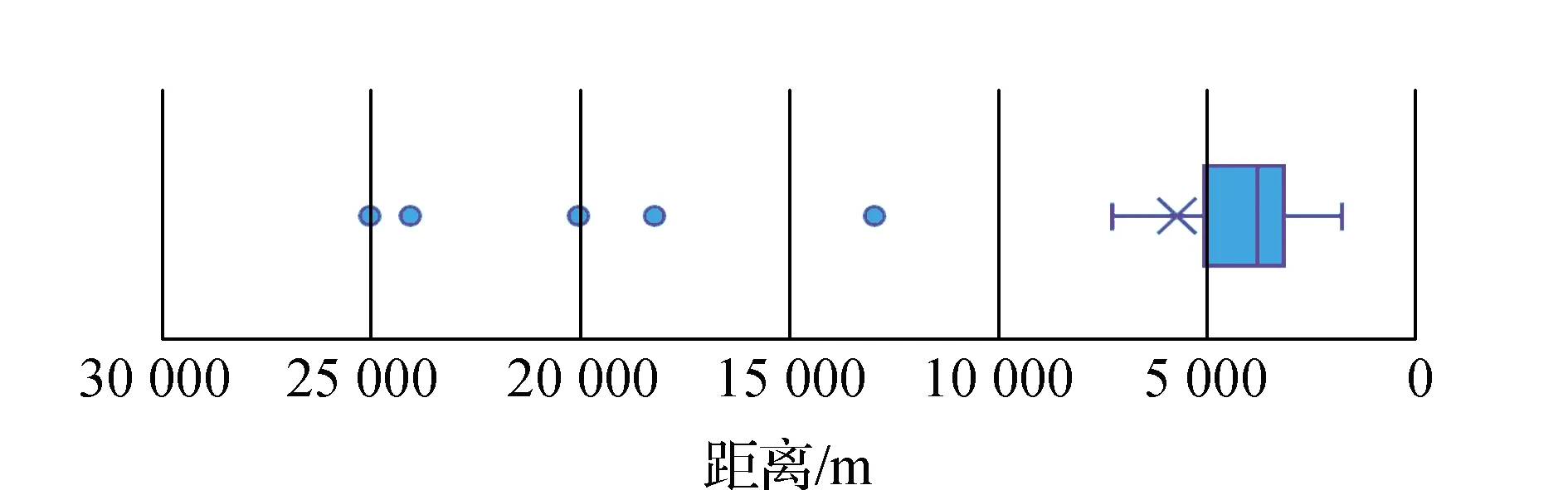

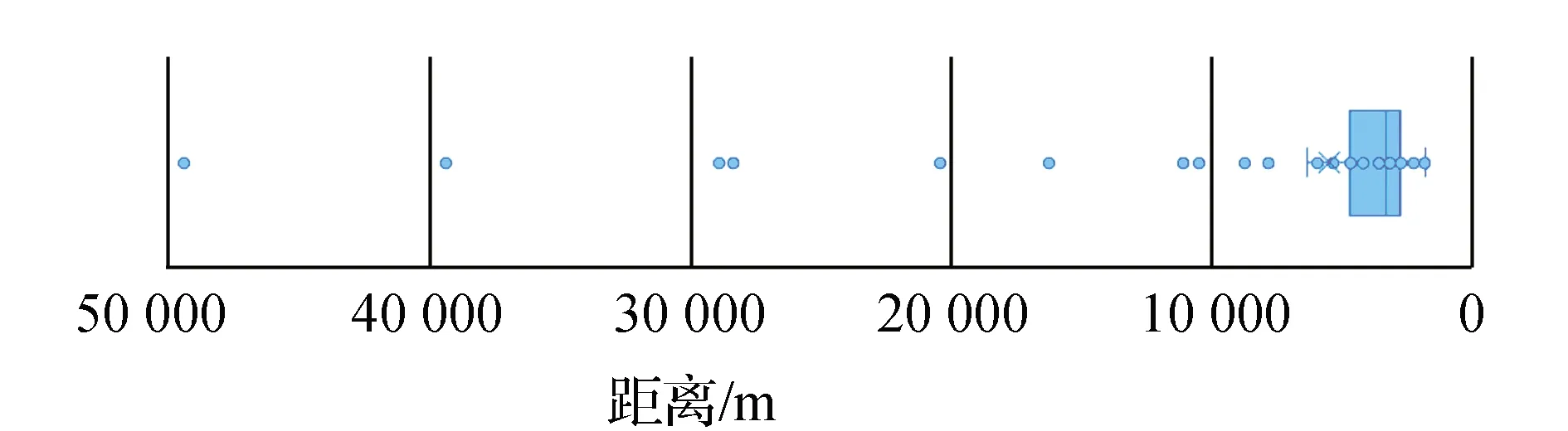

1)郊区换乘站。如图3所示,对郊区换乘站进行离群点分析,发现并没有特殊站点,说明郊区换乘站各站点接驳特征都较为接近。

图3 郊区换乘站接驳距离

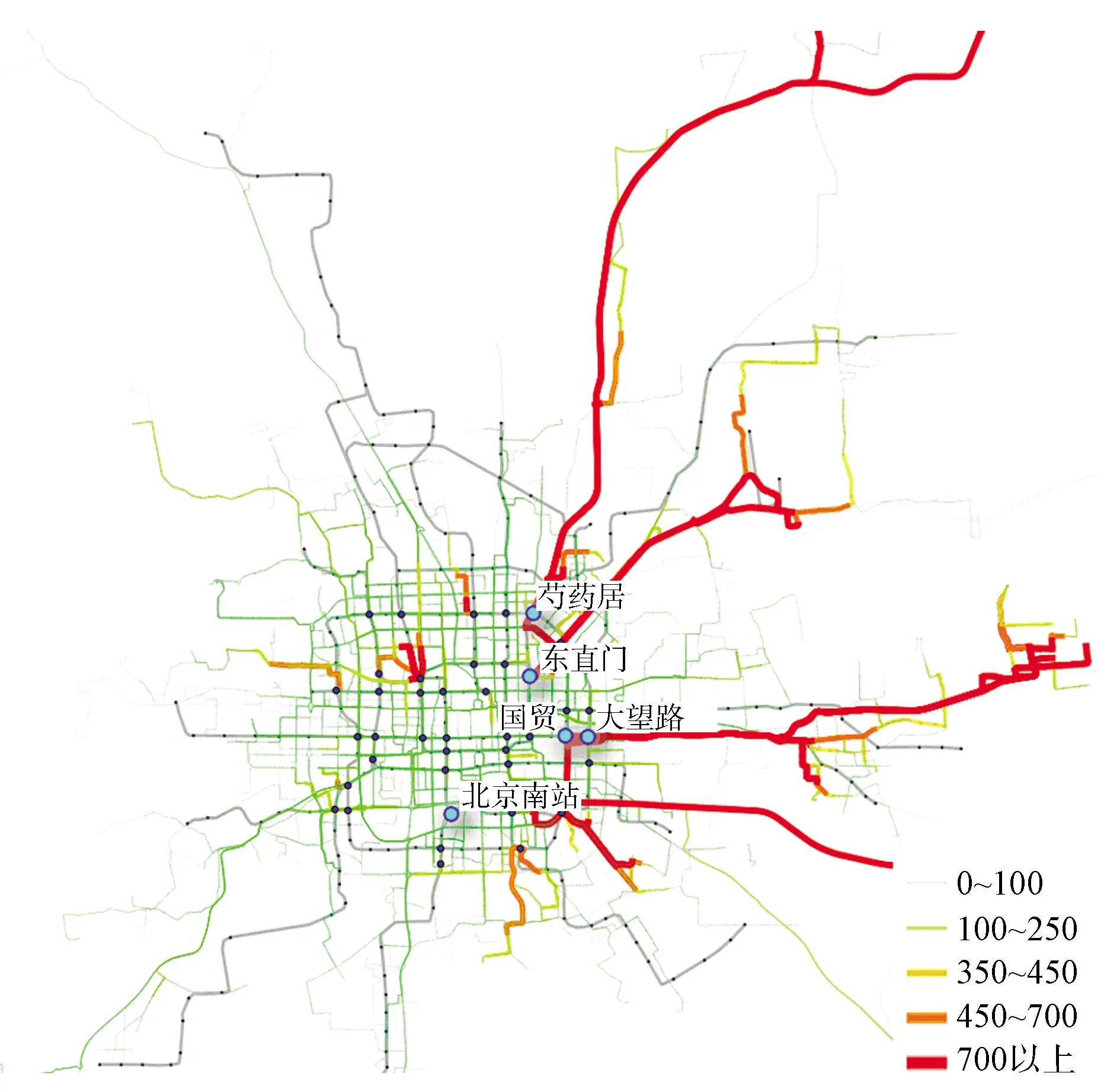

2)市区换乘站。如图4所示,对市区换乘站进行离群点分析,发现市区换乘站有5个特殊站点,分别为国贸、北京南站、东直门、大望路和芍药居。

图4 市区换乘站接驳距离

如图5所示,国贸和大望路站是因为其站点位于京通快速路的起点位置,京通快速路上有京通快速路公交专用道,故而该段的地面公交运行速度较快,部分乘客愿意乘坐公交至国贸再进入轨道交通。东直门和芍药居是因为在东直门设有公交枢纽,有从怀柔、密云至东直门公交枢纽的长途普通公交及长途直达快速公交,这部分客流会乘坐公交至东直门或者芍药居再进入轨道交通,故而国贸、大望路、东直门、芍药居均呈现特殊站特征。北京南站则是因为北京南站临近永定门长途汽车站,部分乘客从大兴地区甚至更远的地点乘坐公交至永定门长途汽车站,再从北京南站进入轨道交通。

图5 市区换乘站接驳公交客流分布(单位:人次·h-1)

2.2.3 普通站分析

1)郊区普通站。如图6所示,对郊区普通站进行离群点分析,发现郊区普通站的特殊站点有5个,分别为高米店南、良乡南关、亦庄桥、十三陵景区、草房。高米店南、良乡南关、十三陵景区都是因为有乘客从远郊地区乘坐公交到此再进入轨道交通。亦庄桥则是因为亦庄线往东南角延伸到同济南路之后往东北角延伸,导致大兴东南部乘客必须乘坐公交至亦庄桥才能进入轨道交通,使其成为连接大兴东南部的一个轨道站点。草房则是燕郊客流导致居住在燕郊地区的人口进京就需要乘坐公交来与轨道接驳,大量乘客从燕郊地区乘坐公交至草房,进入轨道交通,使其成为连接燕郊地区的轨道站点。

图6 郊区普通站接驳距离

2)市区普通站。如图7所示,对市区普通站进行离群点分析,发现市区普通站有10个特殊站点,分别为光熙门、北京站、积水潭、永定门外、六里桥东、莲花桥、广安门内、长椿街、马家堡、前门。如图8所示:光熙门与芍药居相类似,都受东直门特殊站影响,导致其接驳客流特征与市区普通站不同;北京站则是因为部分乘客从香河地区乘坐快速公交至北京站进入轨道交通;积水潭是因为积水潭边上的德胜门是北京市区至八达岭长城景区的直达快速公交枢纽,故而大量乘客从八达岭乘坐公交至北京德胜门,再从积水潭进入轨道交通;永定门外是由于临近永定门外的公交场站,部分乘客从大兴等地区乘坐快速公交至北京站,再进入轨道交通;前门作为快速公交1路的起点站,吸引了较多大兴地区客流;六里桥东、莲花桥均受到六里桥及北京西站公交枢纽影响,导致其呈现出特殊站的接驳特征;马家堡、广安门内和长椿街则是受838路、838路、901路等快速直达长途郊区线的影响。

图7 市区普通站接驳距离

图8 市区普通站接驳公交客流分布(单位:人次·h-1)

2.2.4 特殊站总结分析

部分特殊轨道站点呈现出与其轨道站点类型不同的接驳特征,明显表现为接驳距离比同类型其他站点长,总结分析所有特殊站点,归纳该类站点产生的主要原因有以下几点:

1)本身为大型公交枢纽站,有多条长途郊区线路的起终点在该站点,如东直门、永定门外等;

2)受附近公交枢纽影响,有多条长途郊区线路途经该站点,并在该站点附近设站,如芍药居、广安门内等;

3)受旅游专线影响,如积水潭(去往长城的直达公交)等;

4)受快速公交专用道影响,如国贸等。

若轨道站点在规划设计时有以上情况发生,则其接驳特征应参考特殊站点的接驳特征。

3 轨道公交接驳特征分析

北京市现状公共交通呈现出以轨道交通为主干,以地面公交为分支的网络化运营模式。通过处理北京市2016年4月11日至2016年4月15日连续5个工作日的公交IC卡数据和地铁IC卡数据,开展接驳特征计算及分析。

3.1 轨道公交接驳比例

如图9所示,北京市全日公交接驳比例达12.7%,早高峰公交接驳比例为16.4%,早高峰的轨道公交接驳比例高于全日轨道公交接驳比例。

图9 北京市各站点接驳比例

如表2所示,部分轨道站点,如国贸站、大望路站等轨道站的全日公交接驳比例远低于早高峰公交接驳比例,说明这些轨道站点服务的公交接驳客流主要为通勤客流;其中还有一部分站点,如崔各庄站、生命科学院站等轨道站的全日公交接驳比例高于早高峰公交接驳比例,说明这些轨道站点服务的公交接驳客流主要为非通勤客流。

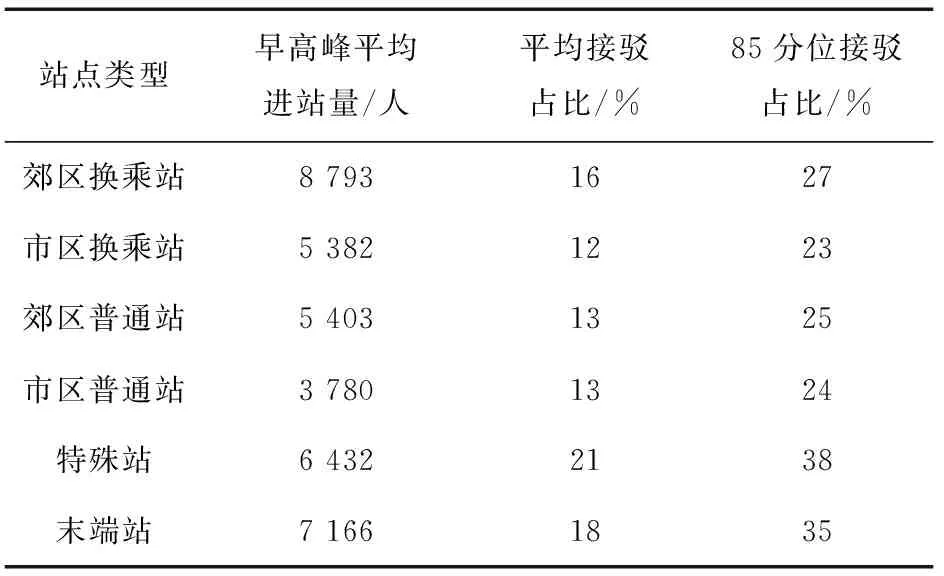

表2 各类型接驳比例计算结果

如图10所示,市区郊区对换乘站的影响较大,郊区换乘站的85分位接驳比例达到了27%,高于市区换乘站的85分位接驳比例(23%)。普通站则受郊区、市区的影响较小,郊区普通站和市区普通站的85分位接驳比例分布为25%和24%,同时,郊区普通站的早高峰进站量也高于市区早高峰进站量。

图10 细化分类的接驳比例

3.2 轨道公交换乘特征

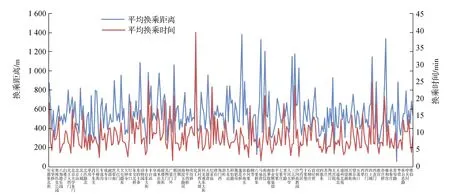

如图11所示,北京市全日平均换乘时间为6.7 min,全日平均换乘距离为484 m;早高峰平均换乘时间为5.7 min,早高峰平均换乘距离为485 m。全日与早高峰的换乘距离非常接近,但其早高峰换乘时间却低于全日平均换乘时间,说明乘客在早高峰时期有刚性通勤需求,其行走速度较快,导致其在换乘距离相同的情况下,早高峰换乘时间更短。

图11 北京市各轨道站点换乘距离与换乘时间

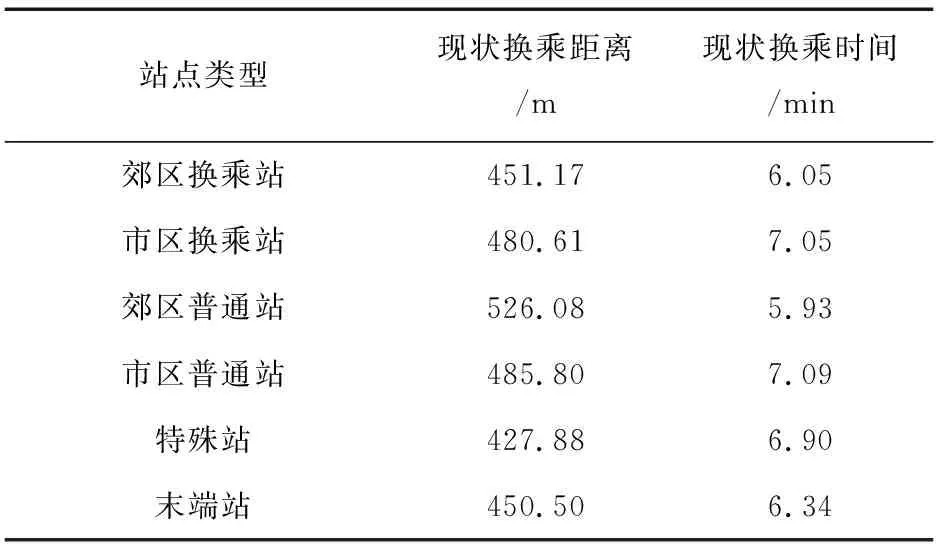

如表3所示,各类型轨道站点的换乘距离及换乘时间的差异相对较小,这是因为乘客对换乘距离的要求较高,其可接受的换乘距离较稳定。市区普通站的换乘距离最高,达486 m,并且市区站点的换乘距离与换乘时间均略高于郊区站点。特殊站的换乘距离最短,而换乘时间却较长。

表3 各类型轨道站点换乘特征

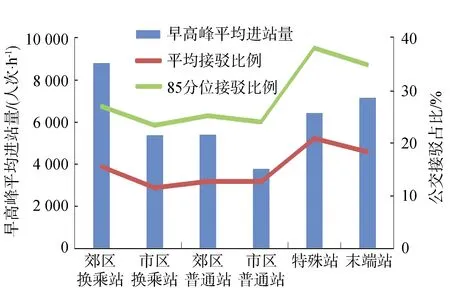

3.3 轨道公交接驳特征

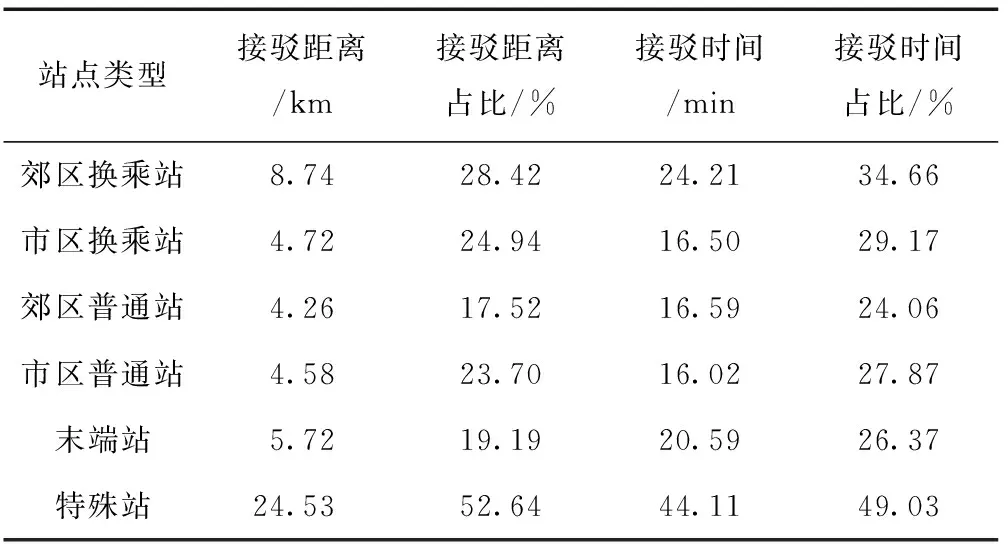

如表4所示,北京市全日平均接驳时间为22.0 min,全日平均接驳距离为9.8 km,早高峰平均接驳时间为21.9 min,早高峰平均接驳距离为8.0 km。全日与早高峰接驳时间非常接近,说明乘客可接受的接驳时间比较稳定。而全日接驳距离却大于早高峰接驳距离,这是因为早高峰道路拥堵,公交运行速度较低,在相同的接驳时间条件下其早高峰的接驳距离更近。

表4 各类型轨道站点接驳特征

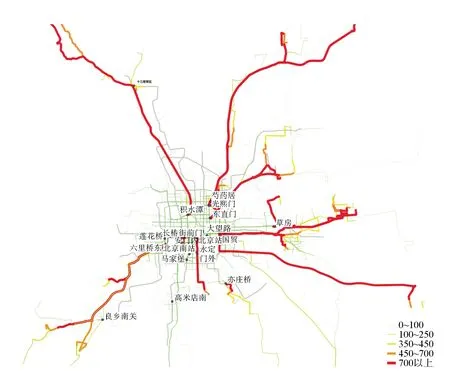

各类型轨道站点的接驳距离从总体上看分为3个层次。首先是特殊站,接驳距离达到了惊人的24.53 km;其次是郊区换乘站与末端站,接驳距离为5~10 km;最后是市区换乘站与普通站,均为4~5 km,差距较小。

郊区换乘站的接驳距离远高于市区换乘站,快接近市区换乘站的2倍,但其接驳距离比差异不大,仅为4%左右,说明在市区换乘站公交接驳地铁的乘客乘坐地铁出行距离较小,在郊区换乘站公交接驳地铁的乘客乘坐地铁出行距离较大。

如图12所示,除特殊站外的其他类型站点,均为接驳时间比大于接驳距离比,是由于普通公交速度低于地铁速度,导致其在接驳上花费的时间比例较高。而特殊站则是接驳距离比略高于接驳时间比,是由于特殊站的接驳公交基本上都是郊区快速直达公交,设站少、速度快,故而其在接驳公交上花费的时间比例反而比地铁略低。

图12 北京市各类型轨道站点接驳特征

郊区换乘站的接驳距离高于郊区普通站,说明郊区换乘站的吸引力更强,乘客会为减少换乘而乘坐较长距离公交至换乘站,进入地铁系统。市区换乘站的接驳距离仅比市区普通站高一点,说明在市区轨道密度高,换乘方便,换乘站的吸引力下降。郊区普通站的接驳距离与市区普通站相当,但其接驳距离比却低很多,说明郊区普通站的接驳客流大多进行较长距离的出行。市区普通站的接驳距离比低于接驳时间比,是由于公交运行速度低于地铁运行速度而导致。

如图13所示,末端站的接驳距离处于较高水平,但其接驳距离比却处于较低水平,说明接驳公交的乘客是以长距离出行为主。天通苑、安河桥北等站具有明显的潜在轨道客流,在线网规划时可考虑将轨道继续往郊区方向延伸,其现状公交接驳具有较明显的向郊区延伸特征,公交充当了地铁延伸功能,乘客的起点方向呈线状集中。

图13 末端站接驳公交客流分布(单位:人次·h-1)

如图14所示,特殊站的公交接驳距离可达到24.53 km。其接驳特征与其它站点完全不同,接驳公交的乘客起点大都位于远郊地区或长城等热门景点,接驳的公交也往往是长途快速直达公交,设站少,速度快,也只有这类站点的接驳公交能形成与地铁竞争的形态,相当比例的乘客都是乘坐公交至公交线路末端站,或接近末端站再选择乘坐地铁。

图14 特殊站接驳公交客流分布(单位:人次·h-1)

4 结 语

提出利用IC卡数据对轨道公交接驳的特征指标进行模型计算,通过该计算模型能更可靠、准确、真实地反映轨道公交的接驳特征,为轨道站点外部接驳设计、接驳公交布设、提高轨道交通服务水平等提供了数据支撑。通过对北京市所有站点轨道公交接驳相关指标的计算分析,得出其主要接驳特征为以下几方面:

1)各类型早高峰接驳比例可分为3个层次,其中,特殊站与末端站最高,其次是郊区换乘站,最后是郊区普通站、市区换乘站与市区普通站;

2)全日与早高峰的换乘距离非常接近,但其早高峰的换乘时间却低于全日平均换乘时间。说明乘客在早高峰时期有刚性通勤需求,其行走速度较快,导致在换乘距离相同的情况下,早高峰换乘时间更短,各类型站点的换乘距离及换乘时间差异较小,其中特殊站换乘距离最短;

3)正常站点的公交接驳距离在4~9 km,且其接驳时间比大于接驳距离比,这是由于普通公交速度低于地铁速度,导致其在接驳上花费的时间成本较高;

4)特殊站的接驳距离为24.6 km,且其接驳距离比略高于接驳时间比,主要是由于特殊站的接驳公交基本上都是郊区快速直达公交,设站少、速度快,因此,其再接驳公交的时间成本反而比地铁略低。