晋语长治小片与中原官话绛州小片交界地带方言的音变扩散途径

原慧艳

摘 要:在方言交界地带,方言演变的外因动力往往大于内因动力。以沁水方言为中心,选取晋语长治小片与中原官话绛州小片交界地带8个方言点的语音作为研究对象,通过对5个典型的语音特征进行比较分析,探求在外因驱动下交界地带方言的音变波扩散途径。研究发现,不同的音变有着不同的扩散途径,但总的来说是中原官话的扩散势力要强于晋语。

关键词:晋语;中原官话;交界方言;音变扩散

晋语长治小片包括山西东南部的长治市、长治县、长子县等14个市县,中原官话绛州小片包括山西南部的新绛县、绛县、垣曲县等10个市县,沁水县则处于上述两个小片交界地带。沁水方言以城关龙港镇为界,城东属于晋语上党片长治小片,城西属于中原官话汾河片绛州小片[1](P350-360)。据笔者调查,属于城东方言的有10个乡镇,属于城西方言的有4个乡镇。沁水县一县两点可以很好地观察交界地带方言的语音音变,因此,我们选取沁水县城东柿庄镇、十里乡、端氏镇和城西龙港镇,以及沁水县东北方向和西南方向交通方便、交往频繁的晋语长治小片的长治、晋城小片的高平和中原官话绛州小片翼城、新绛等共8个点的方言语音作为比较对象,来考察晋语长治小片与中原官话绛州小片交界地带方言语音的音变扩散途径。这些方言从东北到西南大致成一线排列(表格中的方言点亦按此排列),为论述方便起见,我们把这些方言合称为沁水一线方言。需要说明的是,文中的语料来源如下:长治,侯精一《长治方言志》[2];高平,王利《晋东南晋语历史比较研究》[3];新绛,朱耀龙《新绛方言志》[4];翼城,2017年中国语言资源保护工程调查;沁水所有乡镇方言则来自笔者的调查。

一、两片的语音特征

总的来看,晋语上党片长治小片、中原官话汾河片绛州小片的方言内部均比较复杂,难以归纳出统摄全片的方言特征。我们根据侯精一[5](P30-41)和沈

明[1](P350-360)、[6](P343-356)的相关论述,总结出两片语音的一些突出特征。

(一)晋语上党片长治小片的语音特征

1.入声调分阴阳,但长治、高平入声不分阴阳;

2.去声分阴去和阳去,但高平去声不分阴阳;

3.日母字多读零声母[?],也有读[l]、[?]、[z]的;

4.部分点分尖团;

5.古疑影母开口字,上党片读[?];

6.深臻≠曾梗通。

(二)中原官话汾河片绛州小片的语音特征

1.古入声调今归去声;

2.古全浊声母今读塞音、塞擦音,白读不论平仄一律读送气;

3.宕江摄今白读与果摄合流;

4.梗(曾)今白读,梗二多同假摄,梗(曾)三四等同假三文读。

客观地说,上述的归纳是比较笼统的,无法真正反应出交界地帶的方言语音特征。有鉴于此,本文选取了交界地带五项突出的语音特征,通过逐项描写它们在各点的语音形式,分析地理上的音变特点及音类格局,进而探讨这些音变特点的扩散途径。需要说明的是,下文表格中的斜线“/”前为白读音,“/”后为文读音。

二、语音特征分析

(一)尖团音的分混

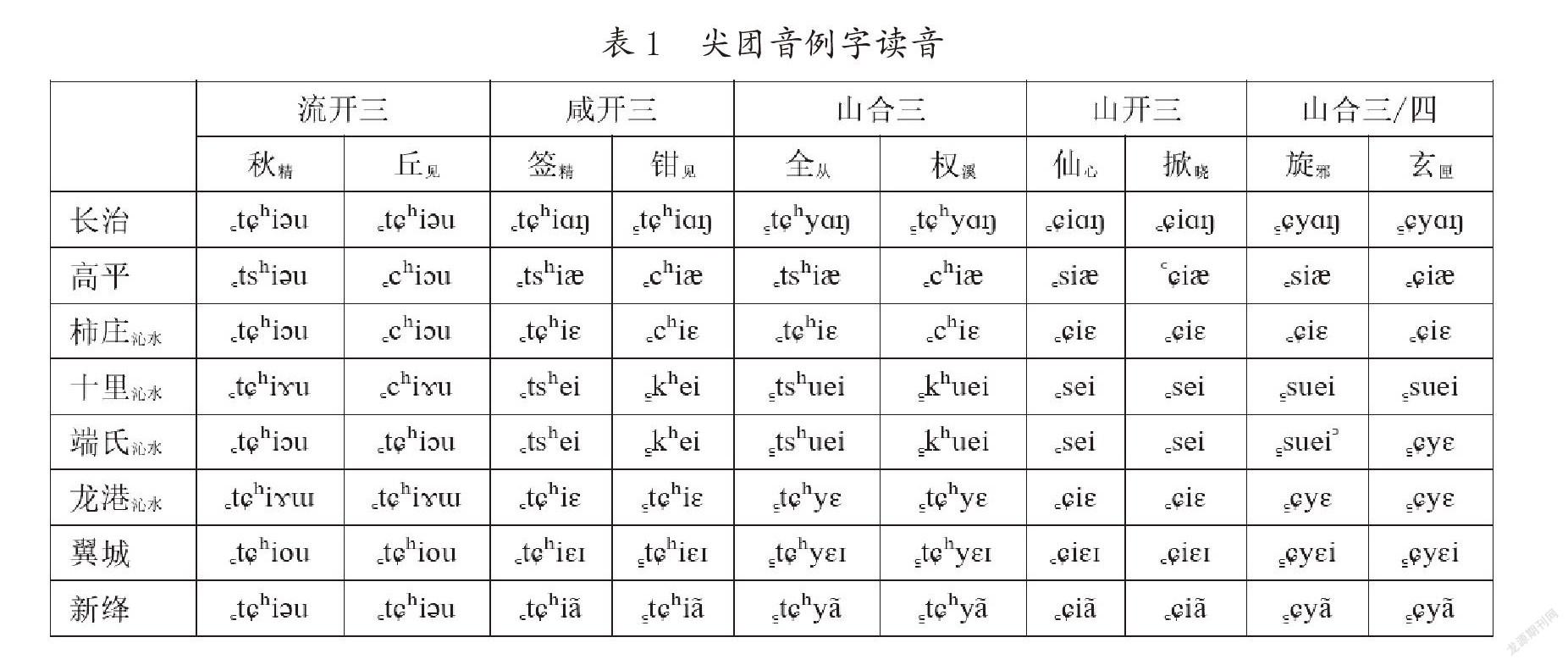

沁水一线方言的尖团音或分或混,表现为不同的情况,具体如表1所示:

从表1可以看出,处于沁水一线两边位置的长治、龙港沁水、翼城、新绛等四个点的方言不分尖团,精组和见组在细音前均读为[t?]组;高平、柿庄沁水、十里沁水和端氏沁水等四个点的方言分尖团,但也有所区别。具体如下:

尖音 团音

高平: 精组[ts、ts?、s] 见组[c、c?、?]

柿庄沁水:精组[t?、t??、?] 见组[c、c?、?]

十里沁水:精组[t?、t??、?] 见组[c、c?、?]

(非咸山摄) (非咸山摄)

精组[ts、ts?、s] 见组[k、k?、s]

(咸山摄) (咸山摄)

端氏沁水:精组[ts、ts?、s] 见组[k、k?、s]

(咸山摄) (咸山摄)

注:端氏方言非咸山摄不分尖团。

可见,端氏沁水和十里沁水两个方言点咸山摄精组字和见组字保留了中古读音;柿庄沁水和十里沁水非咸山摄的精组、晓组已经完全颚化,见溪群三母处于颚化的中期阶段;高平方言虽然保留了比较完整的尖团对立,但是见组字读为舌面中音[c、c?],晓组字已颚化为舌面前音[?],说明高平的团音正处于颚化过程中。

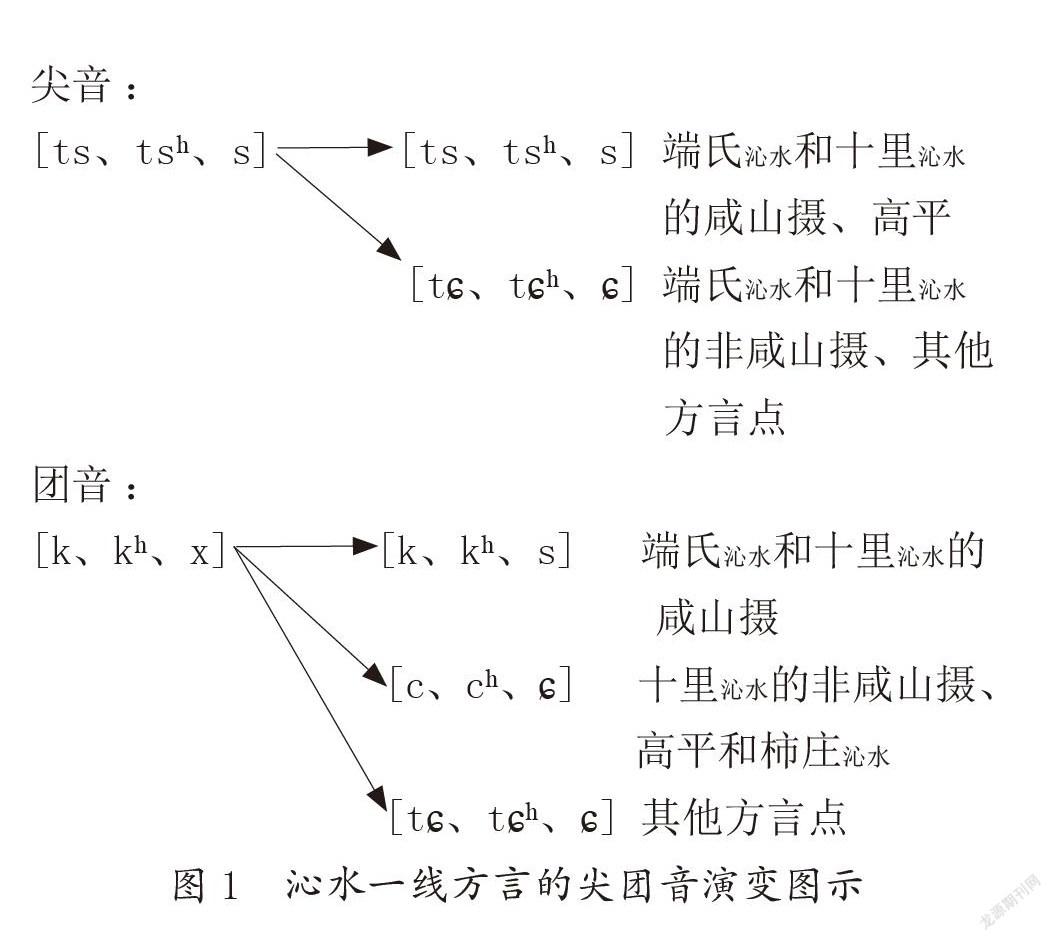

沁水一线方言的尖团音演变形式可如图1所示:

尖音:

[ts、ts?、s] [ts、ts?、s] 端氏沁水和十里沁水

的咸山摄、高平

[t?、t??、?] 端氏沁水和十里沁水

的非咸山摄、其他

方言点

团音:

[k、k?、x] [k、k?、s] 端氏沁水和十里沁水的

咸山摄

[c、c?、?] 十里沁水的非咸山摄、

高平和柿庄沁水

[t?、t??、?] 其他方言点

图1 沁水一线方言的尖团音演变图示

(二)中古深臻曾梗四摄舒声的分混

这里深臻曾梗四摄的分混,主要指韵基是否相同。沁水一线方言深臻曾梗四摄舒声的情况比较复杂,我们将其分为五种情况。具体如表2、表3所示:

从表2、表3可见,沁水一线方言深臻曾梗四摄的读音较为复杂,形成一种明显的过渡状态。我们将其大致分为五种情况,由于长治小片方言没有系统的文白读,所以这里的翼城和新绛采用文读形式。

第一种长治、翼城型:深臻=曾梗。这两点的四摄均保留舌根鼻音韵尾[?],形成开齐合撮俱全的格局。

第二种高平、新绛型:深臻≠曾梗。这两点又有不同的表现:高平方言中的深臻摄弱化为鼻化韵,曾梗摄保留舌根鼻音韵尾[?];新绛方言中的深臻摄为舌尖鼻音韵尾n,曾梗摄文读为舌根鼻音韵尾[?]。翼城和新绛方言中的曾梗摄白读为纯元音[ie/i?],这是中原官话汾河片的典型特征。

第三种龙港沁水型:四摄根据开齐合撮四呼分韵,即开口呼≠四摄合口呼≠齐撮二呼。开口字鼻韵尾弱化为鼻化韵,齐撮二呼为舌尖鼻音,合口呼为舌根鼻音。但也有例外字,臻摄合口三等字读为轻唇音,使得韵母失去u介音而归入开口呼,梗摄撮口呼字读为舌根鼻音。

第四种端氏沁水、十里沁水型:四摄根据中古的等分韵,即深臻摄一二等=曾梗摄一二等≠深臻摄三四等=曾梗摄三四等。一二等读为纯元音[(u)ai/(u)?e],

与止蟹合口合流,在端氏沁水方言中,锤止合三=存臻合一=唇臻合三;三四等读为舌根鼻音[?],与通摄形成开齐合撮俱全的格局。十里沁水方言中,深臻曾梗四摄细音字[i]介音脱落,读为开口呼,但并未与本摄开口合流,而是与通摄合流。例外主要出现在臻摄合口三等帮组和梗摄合口三四等字。

第五种柿庄沁水型:洪音字与细音字韵不同。柿庄沁水方言这四摄的洪音字均脱落鼻韵尾,读为纯元音 [(u)ai],与止蟹摄合口合流。如:碎蟹合一=睡止合三=顺臻开三、针深开三=增曾开一=争梗开二。由于柿庄沁水方言无撮口呼,四摄凡普通话为齐齿呼的,均读为舌尖鼻音[n];撮口呼的,均读为舌根鼻音[?]。

可以看出,在第四、五种形式中,四摄部分字脱落鼻韵尾,与止蟹摄合口合流,学界对这一现象尚未有很好的解释。

(三)中古咸山摄二等见系和三四等舒声介音的有无

中古咸山摄二等见系和三四等在晋语中多数保留介音[i],但在沁水一线方言一些方言点失去介音,由细音变为洪音。具体如表4所示:

从表4可见,沁水一线方言咸山摄除长治方言保留舌根鼻音韵尾[?]、新绛方言鼻尾弱化为鼻化韵以外,其他方言均脱落鼻音韵尾变读为开尾韵。不过,各点方言中,只有端氏沁水和十里沁水方言脱落了[i]介音。在晋语中,唯有上党片武乡方言存在类似的语音现象,如“镰[lei]”“面[mei]”等,而中原官话尚未发现这种现象。端氏沁水和十里沁水方言这一特点显然与晋语上党片有更多的相似性。

张琨认为,低元音后的鼻尾较高元音后的鼻尾易消变;前鼻音的[-n]尾较后鼻音的[-?]尾易消变[7](P3-74)。根据王力先生的拟音[8](P185),咸山摄三等主元音为[*?]。从沁水一线方言可以看出,多数点咸山摄鼻尾消失,主元音受[i]介音的影响而逐步高化:[ɑ]→[a]→[?]→[?]。值得注意的是,翼城方言与端氏沁水、十里沁水方言在语音结构上具有相似性,即它们同样具有[i]韵尾。我们推测,端氏沁水和十里沁水方言咸山摄细音在鼻尾脱落变读为[i]韵尾后,主元音[?]在介音和韵尾同为高元音[i]的影响下高化为[e],在发音异化作用下,导致介音[i]脱落,从而形成[ei]。其演变过程为:[*i?n]→[i?i]→[iei]→[ei]。

(四)中古疑影喻微四母字的讀音

中古疑影喻微四母字在北方官话中均已演变为零声母,但在沁水方言一线呈现出不同状态。具体如表5所示:

由表5可见,各点中古疑影喻微四韵合口字(包括现在的合口呼和撮口呼)的共性大于个性,多读为[v]和[?]。较为特殊的是,端氏沁水和十里沁水方言中的山摄合口三等字疑影喻母均读为[v],如“元”,这在山西方言中比较罕见。我们认为,它的语音演变与表4中的咸山摄三等字其他韵的演变相同,即[*iw?n]

→[iw?i]→[iu?i]→[u?i]→[uei]→[ei]。

与合口字有所不同,各点疑影喻微四韵开口字(包括现在的开口呼和齐齿呼)则是个性大于共性。中古疑母为[?],影喻母为[j]。从表5可以看出,从中原官话新绛到晋语长治,疑母开口韵呈现出一种完整的演变过程:开口呼[?]>[n]>[?]>[?];齐齿呼[?]>[?]>[?]。影母字脱落[j]后参与了疑母的演变,如“挨”和“哑”。而喻母字脱落[j]后没有参与疑影母的演变,始终保持着零声母。

(五)古调类的分合

沁水一线方言因入声的有无,可以分为晋语区和官话区,此处不再赘述。其古调类分合情况比较复杂,具体如表6所示:

表格说明:调值下面加下划线是表示其声调短促,一般是入声调的表示;为了凸显入声调,

我们还在入声调前面加了喉塞尾,如“?22”“?54”。

由表6可见,翼城方言的声调最少,只有三个:阴平、阳平、上声。长治方言声调最多,共有六个:阴平、阳平、上声、阴去、阳去、入声。同时,古调类在沁水一线方言的分合比较复杂,除了清上和次浊上归上声、全浊上声归去声基本一致外,其他调类均存在不同的分合关系。

1.平声:8个点中,有6个点平声分阴阳,与北方官话特点一致;只有高平和柿庄沁水方言平声不分阴阳,与晋语并州片特点一致。王利认为,高平方言虽然单字调不分阴阳,但是在连读变调中,阴平、阳平是可以区分开来的,因此,高平方言是平声曾经分化为阴平、阳平之后又进一步合而为一的结

果[3](P199-200)。可见,高平和柿庄沁水方言比其他方言平声演变得要快。

2.去声:去声分阴阳是晋语上党片区别于其他片的一个重要特点,中原官话也有部分点去声分阴阳,如闻喜、襄汾、浮山等。在沁水一线方言中,去声分阴阳的有长治、龙港沁水两个点。值得注意的是,在《山西方言调查研究报告》中,翼城方言去声也分阴阳,调值分别为阴去21和阳去51,而阴去21与阴平31调型相同,调值接近,因此,“翼城话单字调中阴平与阴去极相似,有时很难区别”[9](P682)。不过,在2017年中国语言资源保护工程调查中发现,去声已经和阴平合并。王临惠指出,声调的合并的条件是调值的相同或相近[10](P103)。我们认为,在官话的影响下,翼城方言的阴去与阳去先行合并,调值为21;随后又与阴平合流,最终形成了现在的三调格局。

3.入声:由于沁水一线方言处于晋语与中原官话的交界地带,因此,我们根据入声的有无,将其分为两组来考察。

第一组:保留入声。晋语区长治、高平、柿庄沁水、

端氏沁水、十里沁水等方言都保留入声,其中,端氏沁水和十里沁水保留阴入和阳入的对立,长治、高平、柿

庄沁水则入声不分阴阳。据侯精一调查,长治方言入声单字调不分阴阳,“入声在‘子尾、‘底尾前,逢古清音和次浊声母字读为阴入4,逢古全浊声母字读为阳入54”[2](P18)。我们在调查中发现,柿庄沁水方言的入声也存在类似现象:在连读变调中,古阴入字不变调,古阳入字读为54。这说明长治方言和柿庄沁水方言入声单字调的演变要快于连调的演变。虽然二者入声不分阴阳,但根据上述分析,我们认为,长治方言和柿庄沁水方言入声调的归并方向并不一致,长治方言是阴入归阳入,柿庄沁水方言则是阳入归阴入。

第二组:入声消失。中原官话区龙港沁水、翼城、新绛等方言入声均已消失,全浊入归阳平,这与北方官话的特点一致。清入和次浊入的归并方向则不尽相同。翼城方言归阴平,新绛方言归去声,龙港沁水方言清入多数归阴去,次清和次浊入归阳去,少数次浊入归阴去。

相较于中原官话来说,晋语保留入声应是比较滞后的。同时,我们发现,端氏沁水和柿庄沁水方言入声单字调促化不很明显,听感上往往与调值相似的调类相混,只有在连读前字时,喉塞尾才能清晰可辨。这也预示着,两地的入声单字调已经有舒化倾向,今后极有可能与调值相近的舒声调类合并。

三、沁水一线方言音变扩散途径的分析

王洪君先生指出:“音变波不同程度的扩散,使不同方言中存在语音特点已发生、正在发生和未发生等有差别的情况,造成一种各地变化程度不同的渐变方式”[11](P251)。沁水一线方言的语音纷繁复杂,呈现出接触带方言语音的丰富性和渐变性。通过上面语言事实的分析,可以看出,晋语和中原官话在交界地带的音波扩散途径是多样化的,有的音变波扩散途径在沁水一线方言中仍不甚明了,还需借助各自方言区其他方言点的语音特征方能明晰其扩散方向。

(一)音变波由中原官话区向晋语区扩散

在沁水一线方言5个语音特征中,有2.5个音变波是在中原官话区发生的,然后向晋语区扩散。由此可见,中原官话的势力要强于晋语。

首先看特征二中古深臻曾梗四摄舒声。居中位置的端氏沁水、十里沁水和柿庄沁水等方言四摄部分字脱落鼻韵尾读为[(u)ai],与所列方言点均不相同。不过,中原官话汾河片中存在臻曾梗开口白读音为[(i)ei]

的语音现象,如万荣方言中的“陈[t??ei]”“蒸[t?ei]”,而晋语上党片尚未发现这类现象。可以断定,在沁水一线方言居中位置的柿庄沁水和端氏沁水方言受到中原官话的影响更大。王为民认为,梗开二等字读

[e(?)i]为晋语与汾河片中原官话交界地带的非主体类型,如石楼和汾西方言[12](P268)。端氏沁水、十里沁水

和柿庄沁水方言深臻曾梗攝四摄的语音形式,为这一观点提供了有力的例证。

其次看特征四中古疑影母开口韵。在中原官话区新绛、翼城、龙港沁水方言中,开口呼读[?],齐齿呼读[?],基本上是全覆盖;在晋语区长治方言全部读为零声母,与北方官话相同;处于中间位置的端氏沁水、柿庄沁水、高平,则呈现出从西向东的过渡状态,开口呼读[?];齐齿呼多数读零声母,只有“牛”在端氏沁水和十里沁水方言有两读现象,具有明显的过渡痕迹。

再次看特征五中入声调的有无。晋语保留入声,中原官话入声消失。晋语区柿庄沁水、高平、长治等方言入声不分阴阳,尽管端氏沁水方言仍保留阴入、阳入的对立,但是阴入22与阴平21调值非常接近,在听感上往往与阴平相混。由此可见,端氏沁水和十里沁水方言阴入、阳入的对立也只是强弩之末,与阴平合流是迟早的事。在调查过程中,我们还发现,龙港沁水方言圪头词的“圪”存在促化现象,这应该是受晋语的影响。不过,个别字的促化远远抵挡不了入声消失从中原官话区向晋语区的扩散。

(二)音变波从东西两边向中间扩散

这主要体现在特征一尖团音的分混上。沁水一线方言东边长治和西边龙港沁水、翼城、新绛方言尖团音对立全部消失,中间的端氏沁水和十里沁水方言尖团音部分韵摄消失,只有高平和柿庄沁水方言保持全部对立,呈现出由东西两边向中间方言逐渐过渡状态。

(三)音变波在各区内部从东向西发生

这主要体现在特征五中去声的分合上。山西方言中晋语上党片和中原官话汾河片,一些点有去声分阴阳的现象。沁水一线方言中,只有长治方言和龙港沁水方言去声分为阴去和阳去,它们各自体现了所属方言区的这一特点。王临惠指出:“分化是声调演化的早期形式”,“合并是声调演化的晚期形式”[10](P101-102)。

在沁水一线方言中,晋语区以长治方言为起点,阴去和阳去合并的音波向西扩散;中原官话区,翼城在上世纪九十年代去声尚分阴阳,目前已经全部与阴平合流,可见,以龙港沁水方言为音波扩散起点并向西扩散。

(四)音变波扩散途径不明

这主要体现在特征三中古咸山摄二等见系和三四等舒声介音的有无上。沁水一线方言中,只有位置居中的端氏沁水和十里沁水方言没有[i]介音,鼻音韵尾[n]变为[i]。在晋语上党片和中原官话汾河片中,唯有距端氏300公里以外的武乡方言具备这一特征。而距端氏100公里的翼城,虽然有介音[i],但与端氏沁水方言同样保留了[i]韵尾,二者之间是否存在地域上的音变波扩散还有待进一步研究。

总之,本文选取了晋语上党片与中原官话绛州小片中5个突出的语音特征进行分析,两种方言在沁水县境内相互交织,使得沁水方言形成了复杂多样的语音面貌。通过上文的比较分析,可以看出,在这一交界地带,中原官话音波扩散力量要明显大于晋语音波扩散。但是,交界地带的方言特征比我们的分析更为复杂。本文主要是从沁水一线方言内部进行论述,某些语音变化的音波发生地远远超出了沁水一线方言,同时,由于学识有限,某些语音变化的动因尚未完全厘清。就此而言,对晋语与中原官话交界地带方言的音波变化进行深入探讨,不仅需要考虑更多的方言点,也需要考虑历时音变对共时语音现象的影响。

参考文献:

[1]沈明.山西省的汉语方言[J].方言,2008,(4).

[2]侯精一.长治方言志[M].北京:语文出版社,1985.

[3]王利.晋东南晋语历史比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2017.

[4]朱耀龙.新绛方言志[M].太原:山西高校联合出版社, 1990.

[5]侯精一.現代晋语的研究[M].北京:商务印书馆,1999.

[6]沈明.晋语的分区(稿)[J].方言,2006,(4).

[7]张琨.汉语方言中鼻音韵尾的消失[J].“中央研究院”历史语言研究所集刊(第五十四本第一分),1983.

[8]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2002.

[9]侯精一,温端政.山西方言调查研究报告[M].太原:山西高校联合出版社,1993.

[10]王临惠.汾河流域方言的语音特点及其流变[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[11]王洪君.历史语言学方法论与汉语方言音韵史个案研究[M].北京:商务印书馆,2014.

[12]王为民.汾河片中原官话梗摄三四等白读的早期形式[A].郑伟.边界方言语音与音系演变论集[C].上海:中西书局,2016.

The Way of Phonological Change Diffusion of Dialect in the Border Area of

Changzhi of Jin Dialect and Jiangzhou of Zhongyuan Mandarin

Yuan Huiyan

(Department of Chinese Language and Literature, Jinzhong University, Jinzhong 030619, China)

Abstract:In the borderland of dialects, the external driving force of dialect evolution is often greater than the internal driving force. Taking Qinshui dialect as the center, this paper selects eight dialects from the border area of Changzhi of Jin dialect and Jiangzhou of Zhongyuan Mandarin, and takes the pronunciation of these dialects as the research object. Through the comparative analysis of these materials with five typical phonetic features, the paper explores the diffusion path of phonological change wave in borderland dialect by external factors. We can see that different phonological changes have different ways of diffusion. But overall, the influence of phonological changes diffusion of Zhongyuan Mandarin is stronger than that of Jin dialect.

Key words:Jin dialect;Zhongyuan Mandarin;border dialect;the diffusion of phonological change