认知行为干预对子宫内膜癌手术患者心理状态、自我效能及生活质量的影响

杨艳红,孔薇,马艳,郑春兰

郑州大学第一附属医院妇科,郑州 450000

子宫内膜癌(endometrial carcinoma,EC)是起源于子宫内膜上皮的恶性肿瘤,其发病率居女性生殖系统恶性肿瘤首位。手术是治疗EC的主要手段,可改善患者预后。研究显示,EC患者因长期受疾病折磨,再加上术后治疗会增加患者的痛苦程度,EC患者多存在焦虑、抑郁情绪,影响治疗积极性,危害其身心健康。随着医学的进步,传统的干预模式已无法满足患者的需求。因此,EC患者围手术期采取何种干预模式,从而增加患者自我效能感,改善其生活质量,是临床工作者关注的首要问题。认知行为干预是一种通过影响或改变患者个体已有的认知思维模式,提高其个体行为水平的干预方法。近年来,较多文献报道认知行为干预已广泛应用于恶性肿瘤患者中,且取得较好的干预效果。但认知行为干预在EC患者中的应用较少。基于此,本研究旨在探讨认知行为干预对EC手术患者心理状态、自我效能及生活质量的影响,现报道如下。

1 资料与方法

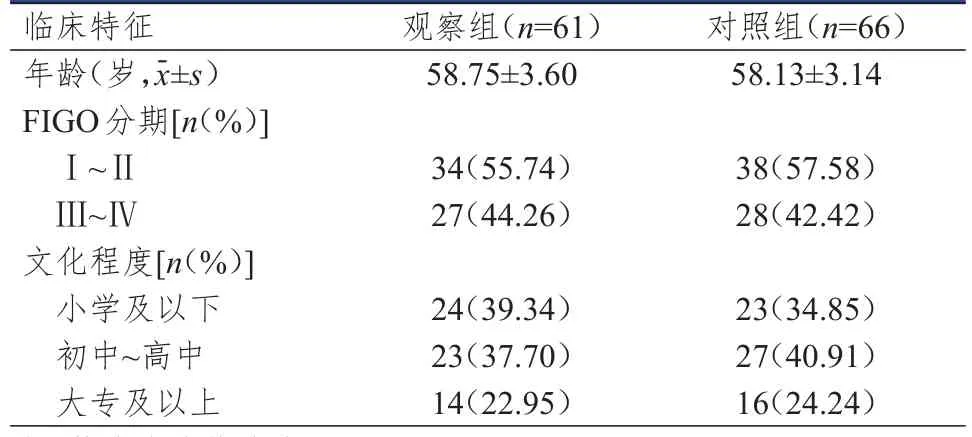

1.1 一般资料

选取2019年1月至2021年1月于郑州大学第一附属医院接受手术治疗的子宫内膜癌患者。纳入标准:①经手术或实验室检查确诊为子宫内膜癌,于入院1周内行全子宫切除术;②认知正常,可清楚表达自己意愿。排除标准:①精神病史,语言障碍无法配合;②复发或接受过其他治疗。根据纳入、排除标准,本研究共纳入127例EC患者,依据干预方法将其分为对照组(n

=66)和观察组(n

=61)。两组患者年龄、国际妇产科联盟(International Federation of Gynecology and Obstetrics,FIGO)分期、文化程度比较,差异均无统计学意义(P

>0.05)(表1),具有可比性。

表1 两组患者的临床特征*

1.2 干预方法

两组患者术后均采用抗凝、抗感染治疗,加强观察生命体征、创面有无渗液及出血情况,妥善安置尿管、引流管,观察尿液性质及尿量。对照组患者在上述基础上采用常规干预,包括发放子宫内膜癌健康教育手册,住院期间对患者进行体征观察、饮食指导、心理疏导等,缓解患者存在的不良情绪,对患者的疑问进行解答。观察组患者在对照组的基础上进行认知行为干预,具体流程如下:①成立护理小组,选取本科室1名护士长及有护师职称的5名护理人员成立认知行为干预小组,小组成员定期培训相关疾病知识,强调行为转变干预的核心理念,对患者多时期进行干预。②思考前期,此阶段的患者尚未了解行为转变的意义,及其对疾病治疗及康复的影响,责任护士需向患者介绍干预期饮食和药物管理、并发症预防措施等,使患者明白行为管理对促进患者疾病预后的重要性,以增强其自身行为能力,提高服药依从性。③思考期,此阶段的患者已经有了改变行为的想法,但未采取实际行动。干预小组成员向患者讲解行为管理要求,并规范内容,以对患者的行为做出正确引导。④准备期,患者已经开始付出行动,干预小组成员加强与患者的沟通,倾听患者的想法,建立互相信任的医患关系,并积极鼓励患者。⑤行动期,指导患者解决面临的问题,纠正患者的不良行为,分析产生的原因,从而提高患者解决自身问题的能力。⑥维持期,患者行为转变已成习惯,且对疾病治愈的信心逐渐提高,应加强对患者的个体化动机性访谈、教育,以提升患者的自我管理能力。两组患者均在入院后即开始干预,均干预两周。

1.3 观察指标

1.3.1 心理状态 干预前后采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)及抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS)评价两组患者的心理状态。两个量表均由20个条目组成,每个条目采用1~4级评分法,SAS评分<50分为正常,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,>70分为重度焦虑;SDS<53分为正常,53~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,>73分为重度抑郁。

1.3.2 自我效能 干预前后,通过采用自我效能感量表(general self-efficacy scale,GSES)评估患者自我效能,评分10~40分,分值越高代表自我效能感越好。

1.3.3 生活质量 采用肿瘤患者生活质量(quality of life,QOL)评分量表评估患者干预前后的生活质量,该量表共42个条目,包括社会功能、物质生活、躯体功能、心理功能4个维度,每个维度总分为100分,分值越高代表生活质量越好。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 围手术期指标的比较

两组患者术中出血量、术后抗生素使用时间比较,差异均无统计学意义(P

>0.05);观察组患者术后住院时间明显短于对照组(P

<0.01)。(表2)

表2 两组患者围手术期指标的比较(±s)

2.2 SAS、SDS、GSES评分的比较

干预前,两组患者SAS、SDS、GSES评分比较,差异均无统计学意义(P

>0.05)。干预后,两组患者SAS、SDS评分均明显低于本组干预前,GSES评分明显高于本组干预前,差异均有统计学意义(P

<0.01);观察组患者SAS、SDS评分均明显低于对照组,GSES评分明显高于对照组,差异均有统计学意义(P

<0.01)。(表3)

表3 干预前后两组患者SAS、SDS、GSES评分的比较

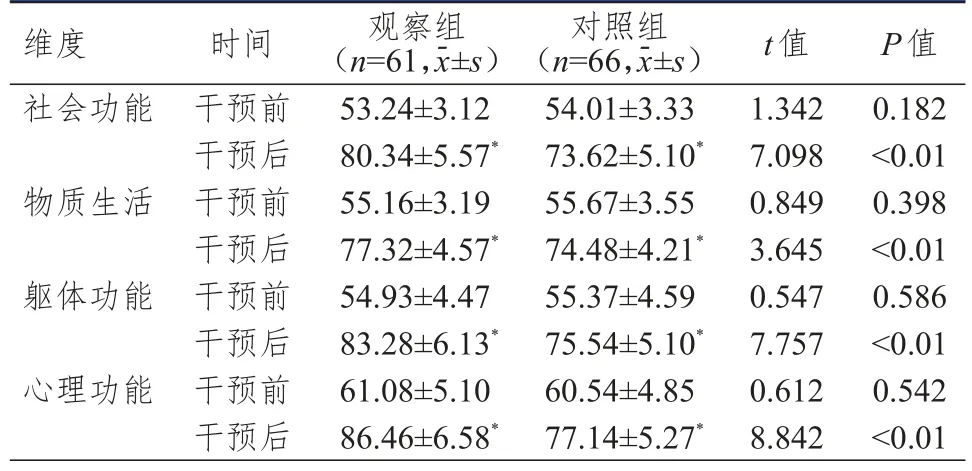

2.3 生活质量评分的比较

干预前,两组患者QOL各维度评分比较,差异均无统计学意义(P

>0.05);干预后,两组患者QOL各维度评分均明显高于本组干预前(P

<0.01),且观察组患者各维度评分均明显高于对照组(P

<0.01)。(表4)

表4 干预前后两组患者QOL评分的比较

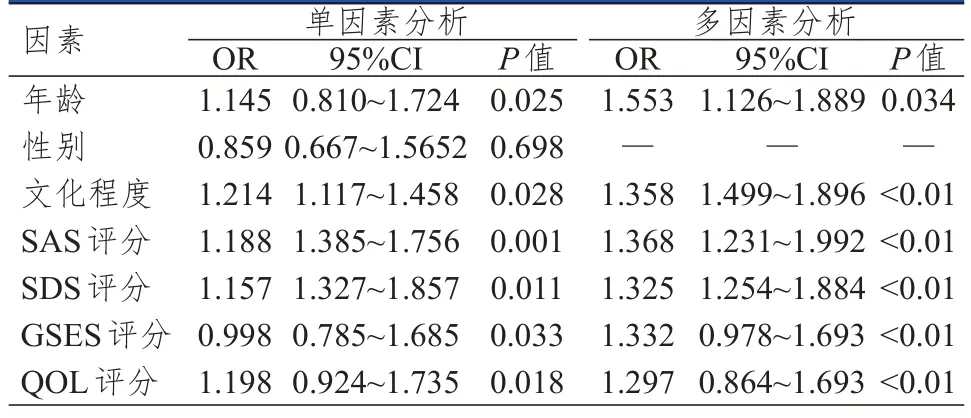

2.4 EC 患者干预效果影响因素的单因素和多因素Logistic 回归分析

单因素分析结果显示,性别可能不是EC患者干预效果的影响因素(P

>0.05),年龄、文化程度、SAS评分、SDS评分、GSES评分、QOL评分可能是EC患者干预效果的影响因素(P

<0.05)。将单因素分析中差异有统计学意义的年龄、文化程度、SAS评分、SDS评分、GSES评分、QOL评分作为自变量,EC患者干预效果作为因变量纳入Logistic回归模型分析,结果显示,年龄≥65岁、文化程度为小学及以下、SAS评分≥50分、SDS评分≥53分、GSES评分<30分、QOL评分<76分均是EC患者不良干预效果的独立危险因素(P

<0.05)。(表5)

表5 EC患者干预效果的单因素和多因素Logistic回归分析

3 讨论

EC在中国尚无确切发病率,据相关研究指出,该病在上海、北京的发病率已居女性生殖系统恶性肿瘤的首位,病死率仅次于卵巢癌及宫颈癌,严重威胁女性患者的生命安全。EC患者因对自身疾病认识不足,在围手术期易产生一系列的生理应激反应,使其生活质量严重下降,并影响患者康复积极性,因此寻求有效的干预方案迫在眉睫。

认知行为干预是近几年提出的一种全新的干预方案,其通过帮助患者发现自身行为的误区,提高患者的自我认知,从而改变患者对人、对事的态度及看法。认知行为干预对患者思想、行为进行干预,逐步改善患者的不良心理状态,增强其治愈疾病的信心,提高治疗积极性,以巩固治疗效果,促进预后。相关文献报道,认知行为干预能有效提高恶性肿瘤患者的认知行为,同时可发挥疏导、缓解负性情绪的作用,在膀胱癌、脑胶质瘤等疾病中均取得理想的干预效果。EC患者多存在心烦心慌、恐惧焦虑、情绪低落等负性情绪,而这些负性情绪会直接影响患者应对疾病及疾病治疗的能力。基于上述文献,本研究对EC患者予以认知行为干预,研究结果显示,观察组患者住院时间明显短于对照组,且干预后SAS、SDS评分均明显低于干预前,可见认知行为干预能促进患者康复,并对改善患者焦虑、抑郁情况作用明显。

EC患者因对自身疾病认识不足,缺乏对自我效能的理解,行为能力较弱。本研究结果发现,对EC患者予以认知行为干预后,GSES评分明显提高,提示其可有效提高患者的自我效能感。治疗期间,医护人员通过对患者进行有效沟通,建立了良好的医患关系,取得了患者的信任,对患者的疑问进行分析并解答,积极鼓励患者,使患者树立战胜疾病的信念,并对患者的错误行为进行纠正,引导其采取有利于身心健康的行为。本研究结果所示,实施认知行为干预后,EC患者生活质量得到明显改善,与周素芬学者研究结果一致。认知行为干预弥补了传统干预模式的应用局限性,通过纠正患者面对疾病的态度,降低心理因素及不良行为对疾病康复的影响,更能提升患者治疗积极性。本研究显示,年龄≥65岁、文化程度为小学及以下、SAS评分≥50分、SDS评分≥53分、GSES评分<30分、QOL评分<76分均是EC患者不良干预效果的独立危险因素(P<0.05),提示临床工作中在对EC患者进行干预时,通过重点干预上述因素,降低危险因素对干预效果的影响。

综上所述,认知行为干预作为一种新型的干预模式,具有方便、投入小等优势,可改善EC手术患者的负性情绪,提高了患者自我效能及生活质量,是一种具有应用前景的新干预模式,可在临床进行推广。