加速康复外科理念在胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫围手术期中的应用

刘钟,刘伟,欧阳琴,吴骏(江西省于都县人民医院,江西 赣州 342300)

脊髓圆锥损伤属于一种特殊类型的脊髓损伤,此类患者常合并双下肢不全瘫,在损伤的原因上,常见病因是胸腰椎骨折[1]。对于胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫的患者,临床治疗上主要是应用手术治疗方式,采取手术治疗的方法有较为满意的效果,然而患者在术后却往往存在恢复效果欠佳的问题,因此为促进患者术后早日康复,提倡给予患者科学的干预[2]。加速康复外科理念是一种经证实具有良好效果的临床干预措施,这一干预方式能够明显减少手术所致应激反应及降低相关并发症的发生率,促进患者术后康复[3]。本次研究中,纳入了采取手术治疗的胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫患者为研究对象,探讨了应用加速康复外科理念干预对患者的应用效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年7月-2021年5月收治的50例胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫者为研究对象。纳入标准:①所有患者均经X线与CT检查确诊。②患者的精神状态良好并且均匀良好手术指征。③患者均自愿签署知情同意书。排除标准:①合并严重肝肾功能损伤者。②合并恶性肿瘤疾病者。③精神疾病患者。按照随机数字表法分成两组:实验组25例,男14例,女11例;年龄31-55岁,平均(41.12±2.03)岁。对照组25例,男15例,女10例;年龄30-56岁,平均(40.95±2.12)岁。两组患者性别与年龄资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 两组患者均安排具备丰富经验的医护团队手术方式治疗疾病,给予对照组的患者实施常规干预,主要是专科人员在患者入院后给予健康宣教,做好患者的心理疏导工作,术前做好各项准备工作;术中医护做到默契配合且加强术中保暖;术后进行运动、饮食、生命体征监测及并发症预防等方面的干预。

实验组则在对照组的常规围手术期干预基础上增加加速康复外科干预,具体如下:①术后早期肌肉功能训练。完成手术后可在术后的次日就可以指导患者进行肢体功能锻炼,具体训练内容为患者进行床上坐起训练,观察患者在肢体功能及肌力恢复良好后就可辅助患者进行下床活动,因为早期肌力恢复一般,下床活动可能会出现站立不稳的情况,因此前期的训练上可以安排护理人员与家属协助患者进行下肢行走训练,之后可以逐渐过渡到患者自主下床进行行走练习,在训练的同时还应指导患者进行直腿抬高及腰背肌功能恢复训练,促进腰背肌及颈椎功能的恢复。②中医辅助干预。选择患者病变椎体及损伤夹脊、腰阳关、肾俞、命门等穴位,对术后合并尿潴留者增加三阴交、关元、中极穴,采取直接针刺方式以捻转法进针,进针得气后留针30min,1次/d;借助弹拨按揉方式对患者双下肢进行推拿,手法轻柔,且助手将患者脚踝双手进行持续的牵引,对药物则双手叠加按压10次,对腰部肌肉左右拍打放松,15min/次,1次/d。③生物反馈刺激。选取曲池、外关、环跳、阳陵泉等穴位,常规进针后借助KWD-808IIA全能脉冲针灸治疗仪进行干预,设定连续波,刺激频率60Hz,电针强度以两穴间肌群中度跳动为度,每次干预30min,1次/d。

1.3 观察指标 入院与出院时借助中国脊髓协会评分评定,分成运动与感觉评分,其中运动评分主要对10对肌群进行肌力测评,依据肌力分级0-5级,对应0-5分,分值越高表明运动功能越佳;感觉评分主要对28对轻触觉及针刺觉测定,应用0-3分计分,分值越高越好;使用Fugl-Meyer评测法(FMA)评价下肢运动功能,总分34分,分值越高表明运动功能越好。统计两组术后压疮、感染等并发症发生情况。

1.4 统计学方法 使用SPSS20.0软件做统计学结果分析,计量资料用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

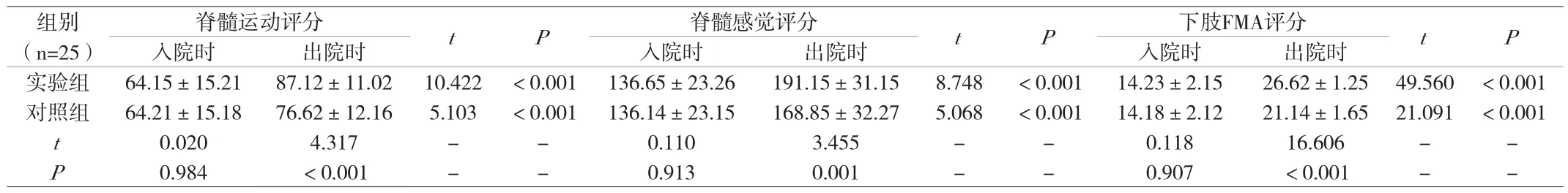

2.1 脊髓评分与运动功能 入院时两组患者在脊髓运动评分、脊髓感觉评分与下肢FMA评分上比较,差异无统计学意义,而出院时各种评分均提高,实验组各项评分均显著高于对照组,组间对比差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组脊髓评分及下肢运动功能评分比较(±s,分)

表1 两组脊髓评分及下肢运动功能评分比较(±s,分)

组别(n=25)脊髓运动评分 t P 脊髓感觉评分 t P 下肢FMA评分 t P入院时 出院时 入院时 出院时 入院时 出院时实验组 64.15±15.21 87.12±11.02 10.422 <0.001 136.65±23.26 191.15±31.15 8.748 <0.001 14.23±2.15 26.62±1.25 49.560 <0.001对照组 64.21±15.18 76.62±12.16 5.103 <0.001 136.14±23.15 168.85±32.27 5.068 <0.001 14.18±2.12 21.14±1.65 21.091 <0.001 t 0.020 4.317 - - 0.110 3.455 - - 0.118 16.606 - -P 0.984 <0.001 - - 0.913 0.001 - - 0.907 <0.001 - -

2.2 术后并发症 实验组并发症总发生率4.00%(1/25)低于对照组的24.00%(6/25)(P<0.05)。

3 讨论

胸腰椎骨折属于常见骨折类型,此类患者常合并脊髓损伤,从而使得患者会出现双下肢不全瘫的表现,下肢瘫痪会对正常的行走造成影响,对正常的生活、工作造成很大的影响,因此需要应用合理的方式进行治疗[4]。目前在对胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫的治疗上主要采取手术治疗方式,实施手术治疗有良好效果,能够有效改善患者的临床症状,然而因为手术存在创伤性并且术后也容易出现各种各样的并发症,这样使得患者的康复预后往往不佳,因此,为了显著改善患者预后,就需要给予患者科学的围手术期护理干预。

本次研究中,探讨了采取加速康复外科理念对行手术治疗患者的干预效果,结果显示实验组在出院时脊髓运动与感觉评分及下肢FMA评分上显著高于对照组,此外实验组并发症总发生率上也显著低于对照组,这提示干预方式的应用效果满意。分析原因主要是常规的围术期护理措施虽然很多的护理内容比较系统,但是在对患者康复的干预上往往是在病情稳定时刻进行,而事实上实施手术后的前一周属于患者康复的黄金时期,常规护理干预模式难以取得良好效果,因此需要应用更加合理的干预方式。加速康复外科理念属于一种系统的干预模式,在对接受手术治疗的胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫的围手术期干预上,采用多科室及多模式的快速康复手段为患者应在一个良好恢复环境,如借助主动肌肉功能训练,促进下肢运功功能及脊髓感知觉功能的恢复;通过中医针灸按摩改善局部血运;通过生物反馈刺激脊髓神经及运动神经,使得肢体功能恢复[5]。早期的运动指导也对于降低患者术后并发症发生率有积极意义,使患者能尽早回归社会。

综上所述,针对胸腰段骨折合并脊髓圆锥损伤伴双下肢不全瘫行手术治疗的患者,围手术期给予加速康复外科理念的干预可取得良好效果,促进患者脊髓神经及运动、下肢运动功能的恢复,同时降低术后并发症发生率,因此值得在临床中推广应用。