陕西省西安市中医药传统知识现状调研与分析*

王夏茵 赵锋 雷瑗琳 岳宝森 田欢 职媛 杜鹏 王志晓

(西安市中医医院,陕西 西安 710021)

中医药传统知识是基于中华民族传统的、世代相传并持续发展、具有现实或潜在防治疾病价值和商业价值的医药卫生知识[1],是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙[2],在全球国际化的新形势下,如何将中医药宝库“保护好、传承好、发展好”[3]面临巨大挑战。为了进一步推进中医药传统知识保护工作,国家中医药管理局科技司于2020年下达了“中医药传统知识收集整理”任务书,重点对分布在基层和民间的中医药传统知识进行抢救性调研、挖掘,对有代表性的中医药传统知识进行建档登记,最终实现其防御性保护及合理惠益分享。我们对西安地区调研情况如下。

1 资料与方法

1.1调研对象 西安地区在医疗机构、师承群体、学派、家族、老字号等传承应用的,具有活态性的单验方、传统诊疗技术、传统制剂方法、中药炮制技术等中医药传统知识。

纳入标准:非公知公用、具有独特性;仍在传承应用,具有活态性;具有较高医疗、经济及社会价值的中医药传统知识项目。

排除标准:采用中西医结合方法;存在产权争议。

1.2调研内容 申报项目的名称、传承时间及代数、传承脉络、主要内容、特征及重要价值等;持有人的来源、年龄、执业现状等。

1.3调研方法 获取持有人名单,沟通合作意向并完成初步筛选;召开启动会,开展项目宣传并与持有人达成共识;组建多学科工作小组,分工明确;发放“中医药传统知识调查表”,在项目组协助下完成表格填写;完成单个项目至少一次的实地走访,以了解周边影响力,并对重要资料进行取证;审核调查表的格式完整性及内容严谨性,组织专家内部评审。

2 调研结果

2.1上报项目地区分布 上报项目来自西安市11区2县,其中未央区、雁塔区上报项目数较多,占比37%,灞桥区、阎良区以及高陵区无项目上报,具体见图1。因样本量较少,暂不能说明西安市各区县完整的分布情况,在调研过程中发现,莲湖区项目参与度较高,发放问卷及走访次数最多,但项目质量参差不齐,经评估最终纳入4项。

图1 上报项目地区分布

2.2上报项目类别 单验方27项,传统诊疗技术9项,传统制剂方法1项,中药炮制技艺1项。其中单验方占比71%,涉及皮肤科、骨科、五官科、内科等;传统诊疗技术中骨科有7项,主要为点穴推拿、正骨舒筋、针灸、针刀等。

2.3上报项目传承时间 传承时间的计算,从可考证的具体年份算起,多数上报项目传承资料的遗失,造成传承时间数据统计的局限性。比如“李氏丁桂散贴”目前已服务10万例以上的患者,因持有人不清楚传承情况,只能从1982年开办诊所算起;“关中传统炮制技艺”表示在1911年前传承有十几代,但因无从考证,最终从1911年算起。

据此,上报项目传承时间小于50年8项;50~100年(包含50年)15项;100~150年(包含100年)8项;150年及以上7项,具体见图2。

图2 上报项目传承时间

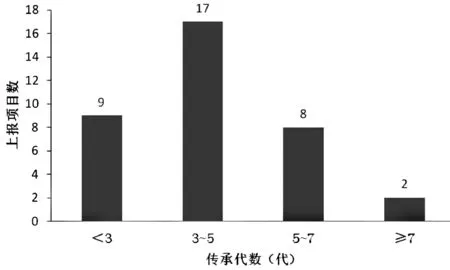

2.4上报项目传承代数 传承代数的计算,要求明确传承谱系,项目申报人被认定为最后一代,其子女或徒弟未计入传承代数。据此,传承代数3代以下9项(其中4项传承时间大于50年);3~5代(包含3代)17项;5~7代(包含5代)8项;7代及以上2项;有2项以医院为主体,未写明传承代数(传承时间大于50年),具体见图3。

图3 上报项目传承代数

2.5上报项目传承方式 家族传承18项,医疗机构11项,民间带徒4项,产业化3项,无传承2项,具体见图4。

图4 上报项目传承方式

2.6持有人年龄 对持有人为自然人的23人进行分析:持有人平均年龄55岁,57%的持有人处于40~60岁,具体见图5。

图5 持有人年龄

2.7持有人执业现状 对持有人为自然人的23人进行分析:持有人开办个人诊所7人,在家执业7人,医疗机构从业,但技术归个人所有4人,另有5人通过开办公司、传承基地、网课、出书等方式将持有项目产业化,具体见图6。

2.8持有人执业资格 对持有人为自然人的23人进行分析:9人获得医师资格证,占比39%;6人无证(2人非医学专业无法考取医师资格,1人丢失),5人考取确有专长证书,具体见图7。

3 讨论

3.1上报项目数量偏少

3.1.1调研对象来源具有局限性 调研对象来自医疗机构、非遗、流派、确有专长、师承人员名单及同行推荐等,调研可靠性较高但容易产生遗漏。在后期调研工作中,可通过制作海报、宣传视频等方式扩大项目宣传力度及影响力,建议与当地政府部门合作,形成由持有人自行上报的持续状态。

3.1.2纳入标准较高 此次调研强调申报项目的活态性、独特性、实用性,非活态、无法证实疗效及具有产权争议的项目被排除。调研对象中师承及确有专长群体,主要因缺乏独特性被排除,最终导致纳入比率只有8%;非遗项目“巨针疗法”已停用多年,因非活态性暂未收录;非遗项目“魏氏肾病疗法”“韩式正骨”等因具有产权争议,被遗憾的排除等。首次对不同调研群体上报项目纳入比率进行了分析,发现来自医疗机构、老字号及同行推荐群体纳入比率较高,可在后期调研工作中重点关注。

3.1.3部分持有人对项目开展持观望态度 中医药传统知识收集整理工作暂处于初期阶段,工作组项目经验尚且不足,暂无成功案例可参考,对于未来可能的惠益不明确,致持有人参与意愿不足。此外,部分民间中医长期处于非法执业状态,执业安全感低[4-5],对于上报项目有所顾虑,相信随着工作路径的明确及2020年项目的成功开展,该问题将极大程度被改善。

3.2传承方式以家庭子女继承为主,失传风险较高 传承方式为家族传承的项目18项,占比47%,因多数家庭只有1~2名子女,且存在非医学背景或无意继承的情况,造成项目失传风险较高,如“中耳炎方治疗中耳炎”因继承人非医学专业且无行医资格,在其父亲离世后,不得不面临停诊,持有项目将失去活态。后期调研工作应对继承方式进行分类并重点关注,鼓励申请产权保护、在保障持有人合法权益的前提下,鼓励知识经验共享、鼓励产业开发合作[6-8]。

3.3西安地区中医药传统知识发展规模与发达地区存在一定差距 通过数据统计我们发现,西安地区58%的上报项目来自民间个人诊所或掌握在个人手中,这与北京等发达地区以医疗机构和老字号企业为主[9]的发展规模存在一定差距。民间中医临床经验丰富但基础理论知识相对薄弱,在表格填写过程中,我们发现持有人对领域进展了解较少、知识更新相对滞后,难以单独完成对上报项目治病机理的归纳总结,加之病例资料不完善、治疗可靠性无法查证等都极大程度阻碍了持有项目的发展应用,也为调研工作带来挑战[10-12]。建议组建民间中医继续教育培训体系、成立民间中医学会,增加学习及知识更新机会;鼓励与院校合作,开展临床研究以验证其疗效,不断探索治病机理,进一步完善资料。

3.4中医药传统知识持有人相对年轻 近代以来,西医的快速发展,给予传统中医药极大的冲击,尤其是执业医师法执行后,大量民间中医变成非法执业者,社会地位及自我认知度低,制约了年轻一代对传统中医药的传承意愿[13-15],导致老龄化严重。西安地区中医药传统知识持有人平均年龄55岁,57%的持有人处于40~60岁,相比山西地区平均年龄60岁,59%的持有人处于50~70岁[16],具有一定优势。孙慧明[17]认为规范中医市场、灵活考核制度、提高执业荣誉感、重视文化传承均是有效的措施。

3.5部分项目发展状态较好,为中医药传统知识保护方式的探讨提供参考 西安地区中医药传统知识发展方式较为多样,持有人通过开办诊所、网络培训、撰写书籍、产业化合作等方式,将持有项目进行传承,其中表现突出的有“马明仁膏药制作技艺”,申报国家级非物质文化遗产并获得批准文号及注册商标;“关中传统中药炮制技艺”申报陕西省非物质文化遗产,持有人开设“席庸中医馆”并被北京中医药大学聘为临床专家;“马氏点穴疗法”通过出版书籍及宣讲的方式,将持有项目进行总结归纳并传播至全国乃至海外;“古溪针刀疗法”通过成立学会、组建联盟的方式将持有项目传承壮大。在个人诊所及在家执业的项目中不乏一些佼佼者,凭借可靠的疗效被广泛认可,其中“李氏丁桂散贴”可有效治疗小儿腹泻及咳嗽,蓝田县前卫镇“白氏黄石止痒散治疗湿疹”每日门诊量上百人,“魏氏霸王针”已申请西安市非物质文化遗产保护并带徒9人等。

4 总结

此次调研工作是在国家中医药管理局的政策引领下,得到政府部门、单位领导以及持有人的鼎力支持。首次对不同调研群体上报项目通过率进行了分析,为后期调研对象的搜集提供参考;在项目评估工作中,制作项目评估打分表并组织专家评审会;帮助持有人完成上报项目的内容梳理及特色总结。此次调研工作极大程度促进了西安地区中医药传统知识的沟通与交流,也让中医从业者尤其是民间中医感受到了国家大力弘扬中医药文化的决心[18]。

2020年新冠肺炎肆掠全球,中医药在新冠肺炎疫情的救治中发挥了重要作用[19],中医药传统知识保护的东风已经到来[20],建立保护名录、分析存续现状,制定保护措施,通过不断的探索及经验总结,让中医药传统知识能够真正打开中华文明宝库的大门,成为祖国活力创新的源泉,为人民健康保驾护航[21]。