不同高粱酿造性能与单粮清香型白酒品质的关联性研究

李宝生,杨凯环,苏建如,江伟,董建辉,相里加雄,赵向东,王富贵,柯涛

1(南阳师范学院 生命科学与技术学院,河南 南阳,473061) 2(中国食品发酵工业研究院有限公司,国家酒类品质与安全国际联合研究中心,北京,100015)3(山西杏花村汾酒集团有限责任公司,山西 汾阳,032205) 4(贵州民族大学 生态环境工程学院,贵州 贵阳,550025)

酿酒原料是决定白酒质量的重要因素,也是第一基础物质[1]。中国酿造白酒的原料丰富多样,不同的原料在酿造过程中会产生不同的风味物质。使用不同的酿酒原料,发酵产物必然不同[2],因此有“高粱香、玉米甜、大麦冲、糯米绵、大米净、小麦糙”之说[3]。由于高粱产香,因此其是使用范围最广、使用量最多的原料之一,多种香型白酒均采用高粱为唯一原料进行白酒酿造。即便采用同一种原料,其风味物质的含量也存在着显著不同[4-5]。

我国传统白酒生产工艺复杂多样,生产出各具特色、风格各异的多种香型白酒[6]。清香型白酒是我国四大基础香型之一,清香纯正,酸甜柔和,诸味协调,后味很甜。汾酒又称“杏花村酒”,属于清香型白酒的典型代表[7-8]。汾酒采用传统的地缸固态分离发酵,清蒸二次清工艺,是大曲清香型白酒的典型代表,素以入口绵、落口甜、尾味余香、回味悠长等特色著称[9-10]。

本研究对山西杏花村汾酒厂股份有限公司提供的5种高粱的理化性能进行对比研究,包括高粱的水分、蛋白质、脂肪、淀粉、单宁量、糊化率和吸水率等9种理化指标,并基于5种高粱进行单粮清香工艺酿造,结合气相色谱法对比研究了5种基酒中的风味差异[11],基于各理化指标、挥发性风味化合物和酒体品质的影响及相互间的关系[12-14],最终筛选出适用于单粮清香工艺的最优高粱品种,为白酒企业的酿造生产提供前期的科学技术支撑[15]。

1 材料与仪器

1.1 材料与方法

材料:G1、G2、G3、G4和G5共计5种高粱,由山西杏花村汾酒厂股份有限公司提供。

试剂:高效凯氏定氮催化剂、浓硫酸、甲基红指示液(2 g/L)、盐酸溶液(1+1)、氢氧化钠溶液(200 g/L)、碱性酒石酸铜甲液、碱性酒石酸铜乙液、葡萄糖标准溶液(1 g/L)、淀粉酶溶液(5 g/L)、碘溶液、85%(体积分数)的乙醇、淀粉总量检测试剂盒,上海新睿生物科技有限公司;醋酸钠缓冲液(100 mmol/L,pH 4.5)、浓缩的ConA溶剂(600 mmol/L,pH6.4,醋酸铵缓冲液)、ConA试剂(工作浓度)、二甲基亚砜(dimethyl sulfoxide,DMSO)、单宁酸溶液(2 g/L)、氨溶液(8.0 g/L)、 75%的二甲基甲酰胺溶液、柠檬酸铁铵溶液(3.5 g/L),实验室配制。

所用的42种风味物质标样,纯度均≥95.0%,Sigma-Aldrich公司。

1.2 仪器与设备

Clarus 600 气相色谱仪(带氢火焰离子化检测器),CP-Wax 57 CB型色谱柱(30 m, 0.25 mm×0.25 μm),美国 PerkinElmer 公司;烘箱,上海恒科技有限公司;分析天平,赛多利斯科学仪器(白酒)有限公司;干燥器、酸式滴定管、全自动凯氏定氮仪、贝尔分析仪器(大连)有限公司;消化炉,济南童鑫生物科技有限公司;台式离心机(2 000×g,14 000×g),京雷勃尔医疗器械有限公司;涡流混合器,海门市其林贝尔仪器制造有限公司;分光光度计,郑州南北仪器设备有限公司;电磁炉,广东省中山市苏格电器有限公司;HH-1数显电子恒温水浴锅,北京科伟永兴仪器有限公司;固相微萃取进样器、固相微萃取柱(50/30 μm, DVB-CAR-PDMS),美国 Supelco公司。

1.3 高粱酿造性能指标的分析方法

粮食的测定指标包括:水分、蛋白质、脂肪、淀粉、支链淀粉、直链淀粉、单宁量、糊化率和吸水率。水分的测定方法参照GB 5009.3—2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》[16]及GB/T 5497—1985《粮食、油料检验水分测定方法》[17];蛋白质的测定方法参照GB 5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质质的测定》[18]及GB/T 7416—2008《啤酒大麦》[19];淀粉、直链与支链淀粉的测定方法参照GB 5009.9—2016 《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》[20];单宁的测定方法参照GB/T 15686—2008《高粱单宁含量的测定》[21];吸水率的测定方法参照SN/T 0800.10—2019《进出口粮食、饲料 大豆粉吸水率检验方法》[22];脂肪的测定方法参照GB 5009.6—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》[23]。

1.4 白酒的风味物质分析

进样口温度240 ℃,检测器温度为250 ℃,载气为高纯氮气(99.999%),流速1.1 mL/min,分流比为20∶1,进样量1 μL,氮气流速35 mL/min,空气350 mL/min;

升温程序:起始温度:50 ℃,保持4.00 min;以5.0 ℃/min 升温到60 ℃,再以9.0 ℃/min升温到130 ℃,再以20.0 ℃/min升温到205 ℃,保持15.00 min。

1.5 单粮清香型白酒固态发酵工艺

白酒固态发酵工艺如图1所示:

图1 白酒固态发酵工艺

1.6 数据分析

采用Excel 2019对数据进行处理;采用SPSS v26.0进行聚类分析,Origin 2019b软件进行主成分分析(principal component analysis,PCA)。

2 结果与分析

2.1 五种高粱理化性能的分析

不同品种高粱间营养成分组成差异较大,淀粉、蛋白质、脂肪、单宁等成分的含量构成与白酒产量及质量间有着密切关系,高粱中的淀粉含量高、蛋白质含量高、脂肪和单宁含量适中有利于出酒率的提高,均是白酒呈味的主要物质[24],对出酒品质也会产生重要影响。其中直链淀粉的比例高有利于原料疏松、强吸水性和易糊化,也更利于白酒的出酒率和酒的品质。

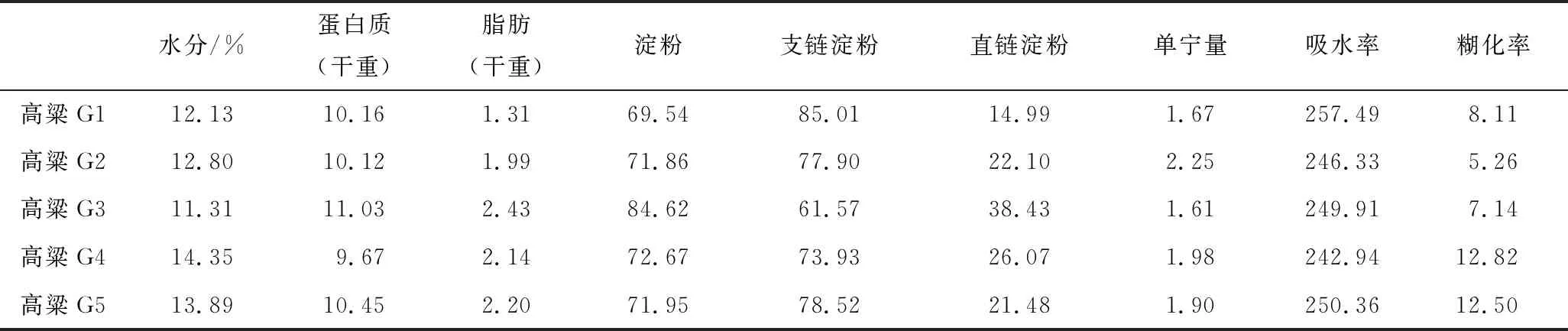

采用理化分析的国家标准方法和行业标准方法测定了5个不同品种高粱的营养成分,结果如表1所示。

蛋白质经多次水解后,最终产物为氨基酸,酵母菌利用了氨基酸中的氨基,经脱羧生成杂醇油,所以含蛋白质高的原料,发酵后生成的杂醇油也多[25],而杂醇油是白酒中最重要的三大芳香组分之一[26-27]。5种高粱中G3的蛋白质含量最高,为11.03%,G1、G2和G5蛋白质含量相近,为10.12%~10.45%,G4蛋白质含量最少,为9.67%。

高粱脂肪含量的高低对酿酒过程影响较大[28],过量的脂肪容易在发酵过程中发生脂肪酸氧化分解,形成低分子醛或酮类,造成酸败现象,进而给酒体带来邪杂气味,酿酒高粱的脂肪含量不应超过4%[29-30]。上述5种高粱的脂肪含量均低于2.5%,有利于避免酒体邪杂气味的出现。

原料中淀粉含量的高低直接决定白酒的产量,是提高白酒产量的根本保证。由于支链淀粉的支链较多,在酿酒过程中,其支链较易脱落发生其他副反应,生成有机物质,例如有机酸、酯以及某些醇类物质,而这些物质正是白酒中色、香、味的关键成分,因而在白酒酿造中提倡“增支降直”。在酿酒行业中检测原料的淀粉含量以及直支链淀粉的比例是不可或缺的。如表1所示,5种高粱的淀粉含量均在69%以上,其中G3高粱中总淀粉含量最高,达到了84.26%,其他4种高粱均在70%左右;此外,G1高粱的支链淀粉含量最高,为85.01%,其次是G5高粱,为78.52%,其余3种高粱的支链淀粉含量均在61%以上,综合来看,G1高粱的支链淀粉含量为59.12 g/100g,是目前含量最高的品种。

表1 不同品种高粱营养成分 单位:%

单宁发酵后可赋予白酒独特的香味,单宁含量过低不利于白酒口感的物质生成,但过高不利于酒体的品质,HAN等[31]研究报道单宁含量为1.7%~1.9%相对较好。如表1所示,G2的含量相对偏高(2.25%),而G4和G5的单宁含量较为适中,G1和G3的单宁含量分别为1.67%和1.61%,其含量相对偏低,因此目前G4和G5高粱的单宁含量相对较合适。

不同品种高粱由于其淀粉含量、结构、性质等多方面不同,具有不同的糊化特性。由表中数据可知,高粱G4和G5的糊化率相对较高,这需要调整蒸煮时间得到相近的糊化率,酿造后方可准确衡量。

2.2 五种高粱理化指标PCA和聚类分析

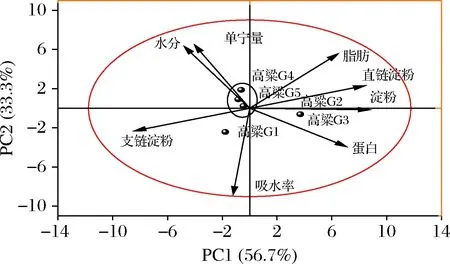

采用统计学分析手段针对不同高粱品种进行PCA,结果如图2所示。第一主成分的贡献率为56.7%,第二主成分的贡献率为33.3%,2个主成分能反映出全部信息的90%。其中,G2、G4和G5高粱的营养成分总体上相似,位于第二象限,三者的水分、单宁和糊化率贡献较高;而G1和上述3个品种的差异最大,其吸水率最高;其次是G3高粱品种,其淀粉、脂肪和蛋白质含量最高。

图2 不同品种高粱理化指标PCA图

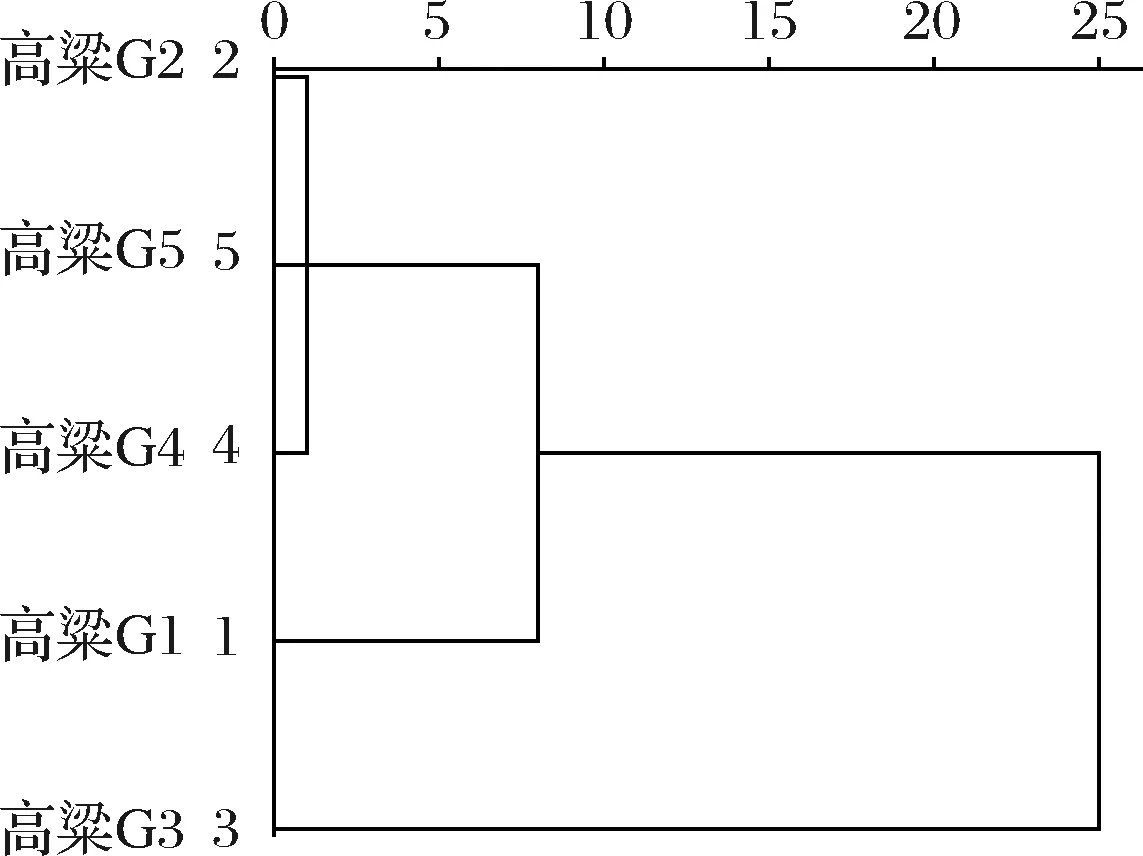

利用SPSS软件对5种高粱品种的营养成分含量进行聚类分析,结果如图3所示;在距离5处可将5种不同品种的高粱分为三类,第一类为1号高粱,第二类为3号高粱,第三类为2号、4号和5号高粱,这与PCA的分类结果一致。

图3 不同品种高粱理化指标聚类分析图

综合高粱酿造性能9项指标,结合PCA和聚类分析等多种统计学手段,针对5种高粱品种进行了初步的区分和筛选。由于白酒酿造的发酵和蒸馏环节对白酒品质有着重要的影响,因此需要针对高粱品种进行酿造,基于所酿的白酒进行风味和感官等综合性评价,最终筛选出适用的高粱品种。

2.3 五种高粱白酒的风味物质分析

2.3.1 五种高粱品种的指纹图谱分析

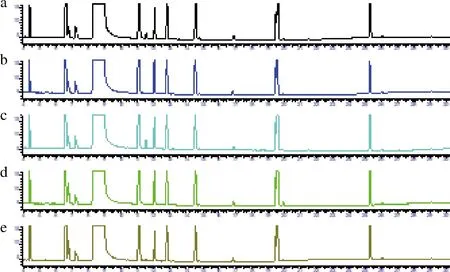

用GC-MS对5种高粱品种所酿的5款白酒进行指纹图谱分析。如图4所示,5款白酒中挥发性风味化合物种类基本相近,但含量存在着不同程度的差异,需要针对每一个白酒样品的每种化合物进行统计学上的显著性差异分析[32]。

a-G1; b-G2; c-G3; d-G4; e-G5

2.3.2 五种高粱单粮清香白酒的主体风味物质分析

采用GC对白酒中的42种风味物质进行分析,其中有4种物质(戊酸乙酯、庚酸乙酯、四甲基吡嗪和苯甲醛)的含量低于0.05 mg/L,表明这4种物质对酒体风味的影响相对较小。本研究主要针对39种含量较高的风味物质进行分析,包括醇类(13种)、酯类(18种)、醛类(6种)、酮类(2种),共计4大类,结果如图5所示。5种白酒在挥发性风味化合物的种类及含量上存在明显差异,各酒体挥发性风味化合物含量相对标准偏差为2.49%~113.35%,其中21种化合物的波动较大,相对标准偏差超过了20%;其中甲醇、正丁醇、辛酸已酯的含量没有明显差异。同时,白酒的酒精度略有差异,在65.0%vol~72.1%vol波动。

1-乙醛,2-丙醛,3-异丁醛,4-丙酮,5-甲酸乙酯,6-乙酸乙酯,7-乙缩醛,8-甲醇,9-异戊醛,10-丁酸乙酯,11-仲丁醇,12-正丙醇,13-异丁醇,14-乙酸异戊酯,15-正丁醇,16-活性戊醇,17-异戊醇,18-己酸乙酯,19-正戊醇,20-3-羟基-2-丁酮,21-庚酸乙酯,22-乳酸乙酯,23-正己醇,24-辛酸乙酯,25-糠醛,26- 2,3-丁二醇(左消旋),27-2,3-丁二醇(内消旋),28-1,2丙二醇,29-癸酸乙酯,30-丁二酸二乙酯,31-月桂酸乙酯,32-苯乙酸乙酯,33-乙酸苯乙酯,34- β-苯乙醇,35-十四酸乙酯,36-棕榈酸乙酯,37-硬脂酸乙酯,38-油酸乙酯,39-亚油酸乙酯

2.3.3 五种高粱单粮清香白酒中酯类、醛类和醇类物质差异对比分析

挥发性风味化合物有效成分对酒体不仅具有呈香作用,同时具有呈味效果[33-34]。本研究针对5种单粮清香白酒的挥发性风味化合物进行统计整理。各大类挥发性风味化合物的总含量排序由高到低为:酯类>醇类>醛类>酮类。

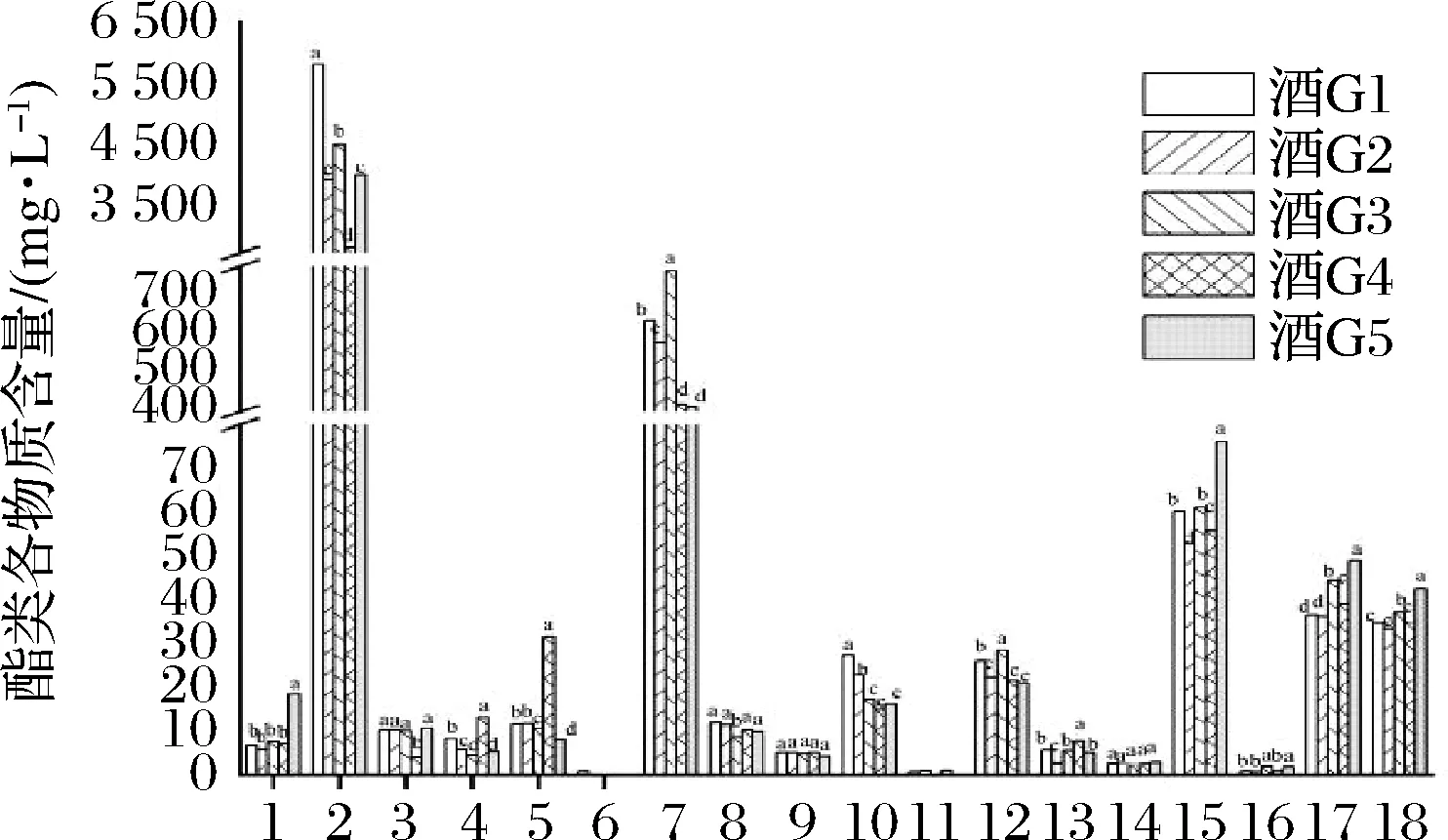

酯类物质是酒体的重要组成部分,可以消除水味、增加浓厚感,起到提香显味的作用,酒体中各种酯的相对含量和比例是决定酒体风味和香型的重要因素[35]。如图6所示,酯类物质的含量最高,为3 380.116~6 652.87 mg/L,其中以清香型代表性物质乙酸乙酯的含量居首,含量为2 787.78~5 795.98 mg/L;其次是乳酸乙酯,含量为335.196~608.254 mg/L;而部分高级脂肪酸乙酯如棕榈酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯略高,其含量均为40~77 mg/L,而余下的酯类均低于25 mg/L。不同高粱白酒中的酯类总量由高到低为:G1(6 652.87 mg/L)> G3(5 497.80 mg/L)> G2(4 670.91 mg/L)> G5(4 588.25 mg/L)> G4(3 380.11 mg/L),但酯香与其他风味存在相互平衡作用,酒体中酯香的释放情况需要结合感官品评才能进行最终判定。

1-甲酸乙酯,2-乙酸乙酯,3-乙酸异戊酯,4-丁酸乙酯,5-己酸乙酯,6-庚酸乙酯,7-乳酸乙酯,8-辛酸乙酯,9-癸酸乙酯,10-丁二酸二乙酯,11-月桂酸乙酯,12-苯乙酸乙酯,13-乙酸苯乙酯,14-十四酸乙酯,15-棕榈酸乙酯,16-硬脂酸乙酯,17-油酸乙酯,18-亚油酸乙酯

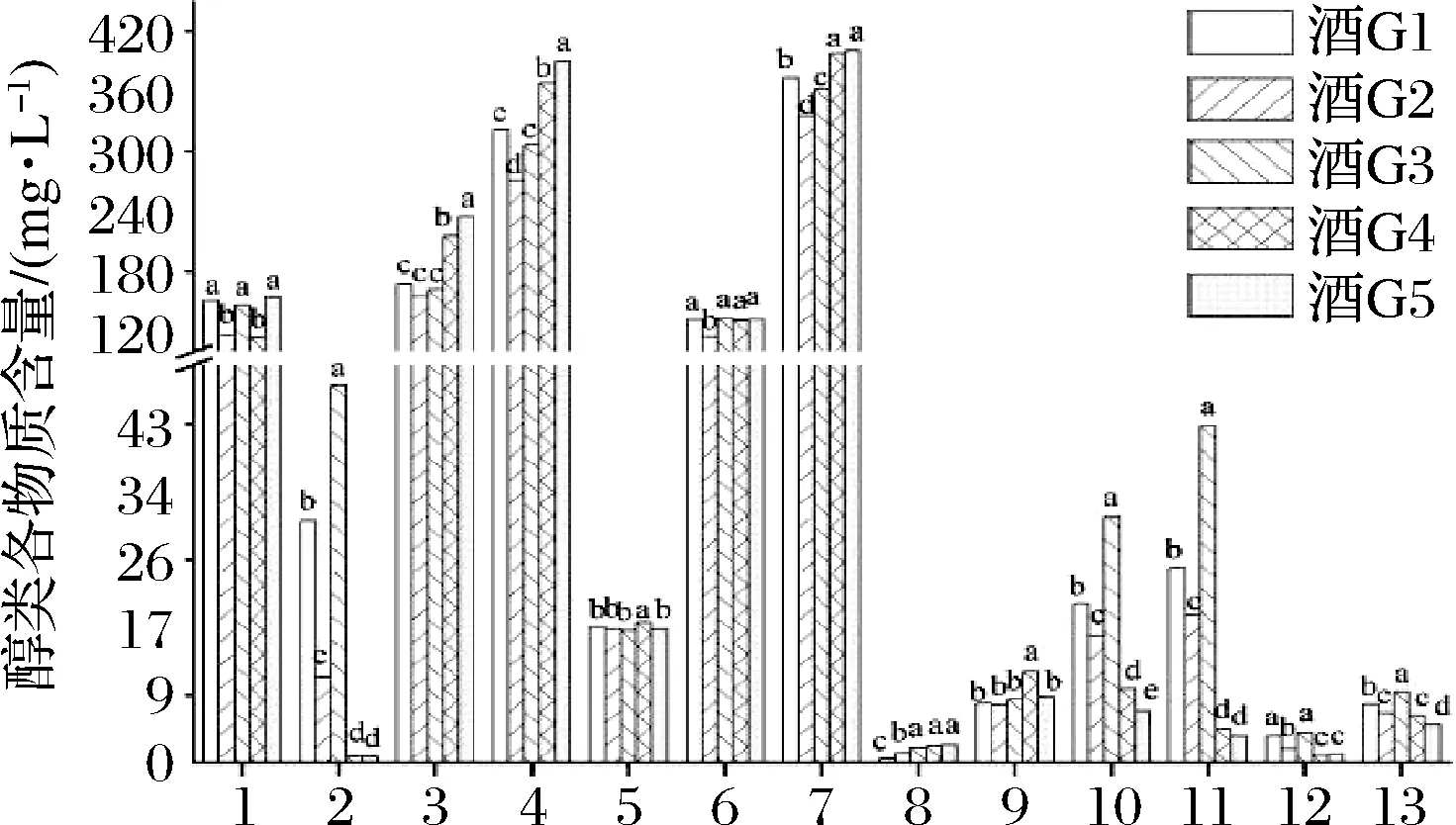

醇类化合物比其他组分的沸点低,易挥发,可以在挥发过程中“拖带”其他组分的分子一起挥发,增加酒体厚重感,起到助香和协调酒体的作用[36]。总高级醇物质含量为1 070.414~1 357.578 mg/L,如图7所示,异戊醇的含量最高,均在335 mg/L以上;其次是异丁醇,为270.76~390.914 mg/L;此外,甲醇、正丙醇、活性戊醇作为主要的高级醇,其含量均在100 mg/L以上,以上5种高级醇在5种高粱白酒中的波动偏差不大,相对标准偏差为6.27%~19.24%;其中乙酸异戊酯、癸酸乙酯、十四酸乙酯没有明显差异。尽管经统计学分析发现每种高级醇都存在着一定的显著性差异,但总体来讲,上述的高级醇在5种高粱酒体中影响差别并不明显,标准偏差仅为6.27%~19.24%。除此以外,仲丁醇、正丁醇、正戊醇、正己醇、2,3-丁二醇(左消旋)、2,3-丁二醇(内消旋)、1,2丙二醇、β-苯乙醇这8种醇的含量均比较低,均不足50 mg/L,但这些低含量的高级醇对白酒酒体的醇厚感和骨架感也起着不容忽视的作用。不同高粱白酒中醇类总量由高到低为:G5(1 357.58 mg/L)> G4(1 278.30 mg/L)> G3(1 270.23 mg/L)> G1(1 256.43 mg/L)> G2(1 070.41 mg/L),总体来讲,除了G2酒体醇类最低以外,其他品种醇类差异较小。

1-甲醇,2-仲丁醇,3-正丙醇,4-异丁醇,5-正丁醇,6-活性戊醇,7-异戊醇,8-正戊醇,9-正己醇,10- 2,3-丁二醇(左消旋),11- 2,3-丁二醇(内消旋),12-1,2丙二醇,13-β-苯乙醇

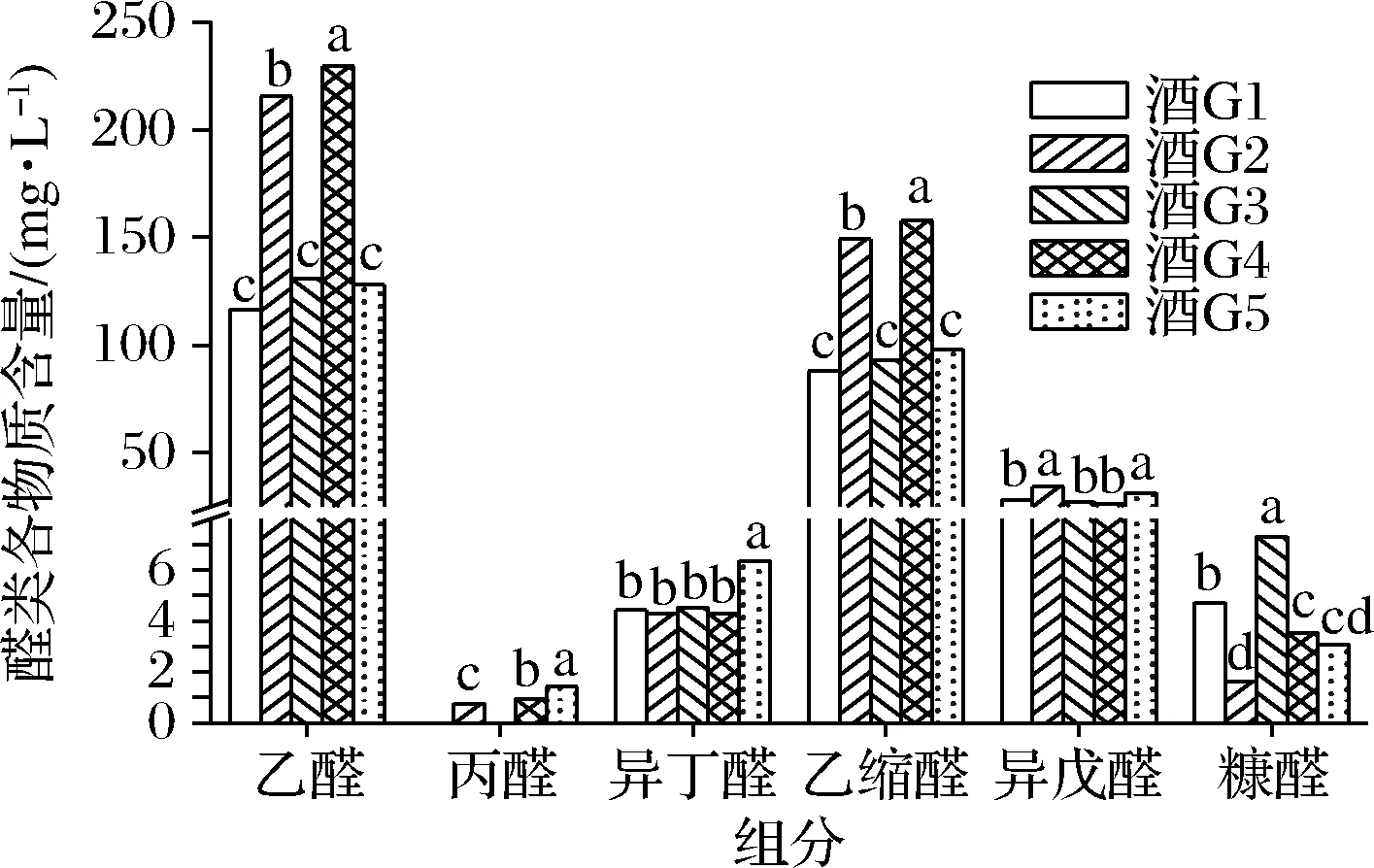

白酒中的醛类化合物主要带给白酒辛辣感,适量的醛类却也有助于酒体的整体协调和骨架感。其中,白酒中含量最高的2种物质主要是乙醛和乙缩醛,如图8所示,G4和G2白酒中2种醛类物质相对较高,分别为422.51、405.79 mg/L,可能对酒体造成辛辣的感觉,而其他3种G5、G3和G1白酒中醛类物质均很低,其含量分别为268.54、262.60、242.00 mg/L,对酒体的绵柔感起到了一定的正面作用。

图8 五种不同高粱白酒醛类各物质含量的统计分类结果

2.4 五种高粱酿造性能与所酿白酒的指标相关性分析

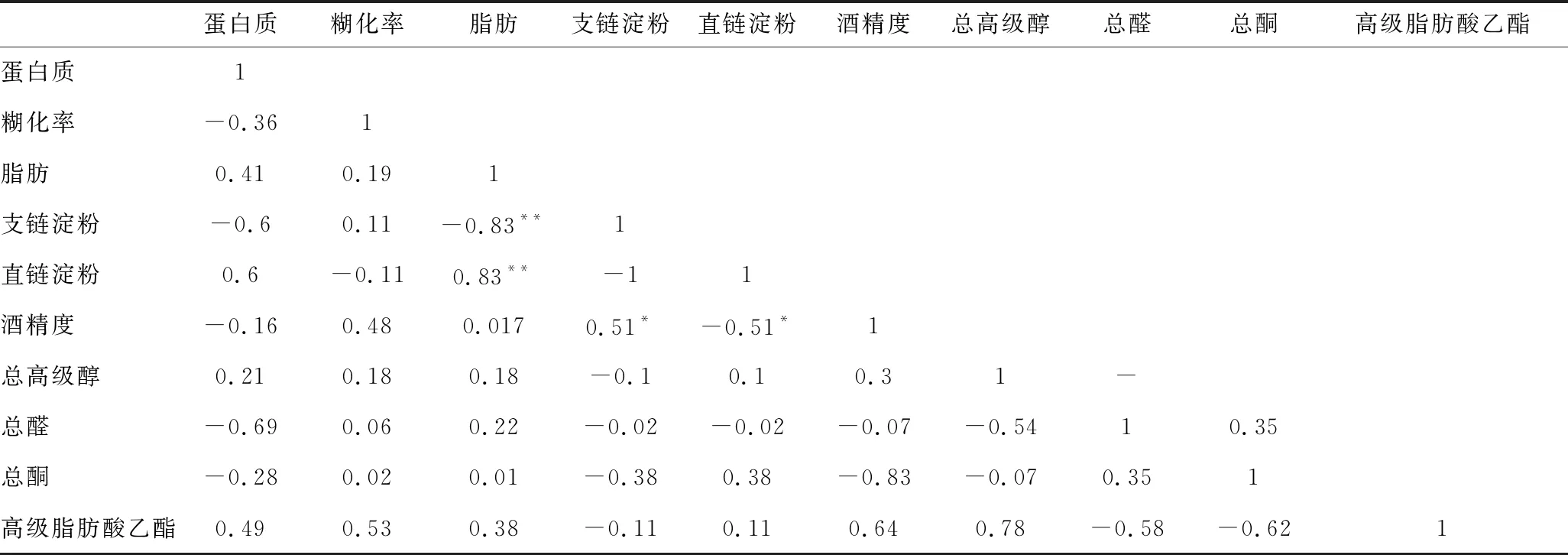

根据5种不同高粱的酿造性能与所酿的单粮清香型白酒的风味指标进行Pearson相关性分析(表2),发现支链淀粉与酒精度存在着中偏高度的正相关性(相关系数为0.51),而直链淀粉与酒精度存在着负相关性,表明淀粉中的支链淀粉对白酒的出酒率有着重要的影响。而高粱的糊化率与酒精度的相关系数为0.48,呈中度相关,表明高粱的糊化率在一定程度上对出酒率起促进作用。

表2 高粱主要酿造性能与风味的Pearson相关性分析

高级脂肪酸是高级脂肪酸甘油脂(脂肪的主要成分)的分解产物,高级脂肪酸和乙醇可合成高级脂肪酸乙酯,包括十四酸乙酯、棕榈酸乙酯、硬脂酸乙酯、油酸乙酯和亚油酸乙酯。当高粱中的脂肪含量较高时,会导致高级脂肪酸乙酯的增加,分析表明高级脂肪酸乙酯与高粱中的脂肪有一定的正相关关系,相关系数为0.38,因此需要关注高粱的脂肪含量并进行有效控制;当脂肪含量过高时,在酿造环节中发生酸败可能会导致醛酮类含量的上升,结果未发现脂肪与总醛、总酮存在相关性,可见目前高粱的脂肪含量并不过高,符合酿造需求。蛋白质含量过高会导致高级醇含量明显增加,结果显示蛋白质与总高级醇的相关性仅为0.21,可见高粱中的蛋白质含量较为适中,并未出现过高现象。

因此,高粱中的蛋白质、脂肪的含量相对适中,均符合酿造的需求。同时研究发现,支链淀粉含量对出酒率有着重要的正面影响,且脂肪与高级脂肪酸乙酯存在着中偏低的正相关。

2.5 五种高粱品种的筛选研究结果

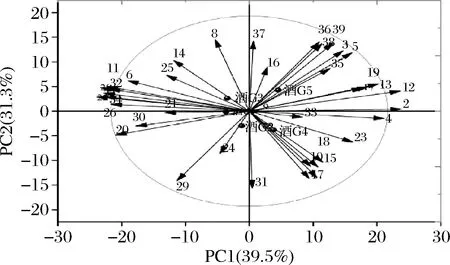

基于5种高粱品种性能指标的PCA(图2),G2、G4和G5的性能最为相似,而G3与上述3种高粱存在着明显差异,G1与上述3种差异最大。针对5种高粱的风味指标PCA如图9所示,G2和G4最为接G3与前两者也存在着明显差异。可见在酿造工艺近,但G5的差异和上述前两者差异较大,同时G1和相同的情况下,高粱品种的相似性在一定程度上可反映出酒体的相似性。

1-乙醛,2-丙醛,3-异丁醛,4-丙酮,5-甲酸乙酯,6-乙酸乙酯,7-乙缩醛,8-甲醇,9-异戊醛,10-丁酸乙酯,11-仲丁醇,12-正丙醇,13-异丁醇,14-乙酸异戊酯,15-正丁醇,16-活性戊醇,17-异戊醇,18-己酸乙酯,19-正戊醇,20-3-羟基-2-丁酮,21-庚酸乙酯,22-乳酸乙酯,23-正己醇,24-辛酸乙酯,25-糠醛,26-2,3-丁二醇(左消旋),27-2,3-丁二醇(内消旋),28- 1,2丙二醇,29-癸酸乙酯,30-丁二酸二乙酯,31-月桂酸乙酯,32-苯乙酸乙酯,33-乙酸苯乙酯,34-β-苯乙醇,35-十四酸乙酯,36-棕榈酸乙酯,37-硬脂酸乙酯,38-油酸乙酯,39-亚油酸乙酯

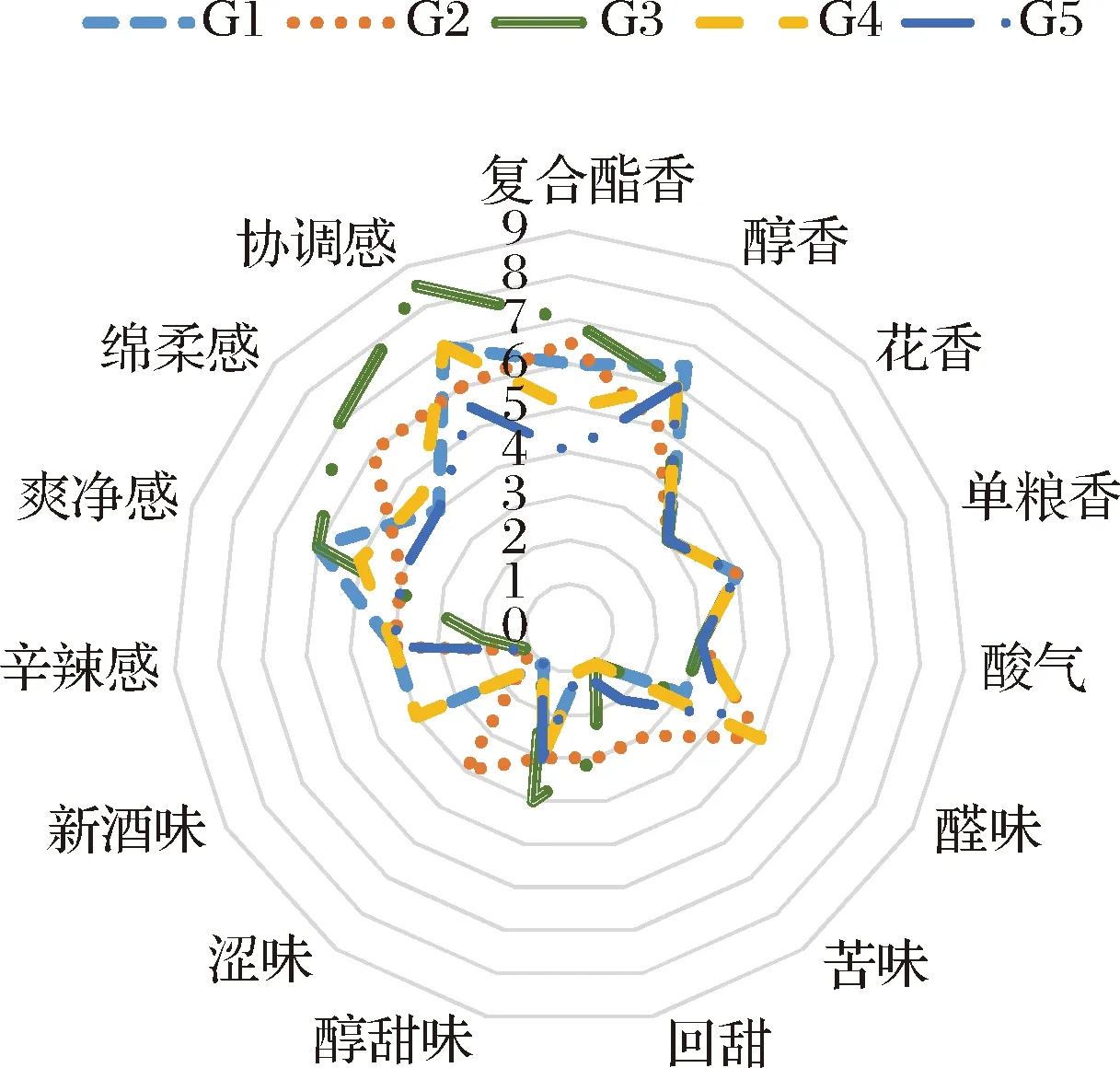

高粱品种的筛选离不开所酿白酒的感官品评,通过感官品评(图10)和风味数据可知,G3白酒的乙酸乙酯含量较高,清香型风格最为典型,入口甜且具有回甜,无明显涩感,整体风味协调性和综合得分最高;G1而白酒的新酒味重,高级醇高,刺激感强;G2白酒的乙酸乙酯风味过于突出,略有回甜,但涩味较重;G4白酒的新酒味重,醛类物质较高导致刺激感较强;G5白酒刺激感较强,且略有酒尾杂味;因此,综合所有结果可知,G3高粱品种最优。

图10 五种高粱白酒的感官品评结果

3 结论

通过对5种高粱品种的酿造性能指标分析,不同品种高粱的蛋白质、脂肪、总淀粉、支链淀粉、支链淀粉、单宁量、吸水率和糊化率均存在着不同程度的差异,这些性能指标均符合酿造的需求。PCA发现G2、G4和G5的性能最为相似,而G3与上述3种高粱存在着明显差异,G1与上述3种差异最大。将5种高粱品种进行酿造,应用GC测定分析了42种挥发性风味化合物,且每种风味物质均存在不同程度的显著性差异,相对标准偏差为2.49%~113.35%。应用聚类分析发现白酒G2和G4最为接近,二者与G1、G2和G5存在着明显差异。可见在酿造工艺相同的情况下,高粱品种的相似性在一定程度上可反映出酒体的相似性。相关性分析发现支链淀粉含量对出酒率有着重要的正面影响,且脂肪与高级脂肪酸乙酯存在着中偏低的正相关。结合感官品评和风味分析,发现G3白酒的乙酸乙酯含量较高,清香型风格最为典型,入口甜且具有回甜,整体风味协调性和综合得分最高,因此认为5种高粱品种中,高粱品种G3最适合单粮清香型白酒工艺,这为清香型白酒的生产及质量调控提供了有效的技术支撑。