深静脉血栓并发症风险评估表及护理计划单在老年髋部骨折患者围术期的应用

关 洋

(辽宁中医药大学附属第四医院ICU,辽宁 沈阳 110101)

髋部是下肢与躯体相连接的部位,对躯干自主运动具有重要作用,其相应所受应力较大。同时,伴随年龄增加,机体骨密度会相应下降,髋周肌肉反应迟钝,难以抵消有害应力,从而发生骨折[1]。髋部骨折在老年人群中患病率较高,严重影响生存质量。深静脉血栓(DVT)是髋部骨折围术期常见的严重并发症之一[2],若不能得到及时有效救治,栓子脱落从而引起肺栓塞,严重威胁患者生命安全。为了有效的预防老年髋部骨折患者围术期DVT发生,笔者将DVT风险评估表及护理计划单管理与传统围术期护理管理比较,观察DVT发生情况,为临床髋部骨折围术期DVT的预防以及治疗提供科学依据。现总结报告如下。

临床资料

1 一般资料:选择2018年1月-2019年6月辽宁中医药大学附属第四医院骨科诊治的60例髋部骨折患者,纳入标准:(1)经诊断确诊为股骨颈、粗隆间以及粗隆下骨折;(2)年龄超过60岁,性别不限;(3)基础疾病平稳,具备手术指征;(4)本研究已经通过医院伦理委员会批准,签署知情同意书。排除标准:(1)并有其他部位骨折者;(2)伴有严重心、肝、肾等基础疾病者;(3)既往髋部骨折或髋部手术史者;(4)既往深静脉血栓病史者;(5)存在精神疾患或意识障碍者,不能以文字或语言沟通者;(6)临床资料不全,影响试验结果判定者。根据围术期护理方式不同,将患者分成对照组以及观察组,各30例。其中,对照组男性14例,女性16例;年龄60-77岁,平均(68.18±7.42)岁;骨折部位:左髋15例,右髋15例;骨折类型:股骨颈17例,粗隆间13例;手术方式:全髋10例,半髋20例。观察组男性12例,女性18例;年龄60-75岁,平均(68.04±7.35)岁;骨折部位:左髋18例,右髋12例;骨折类型:股骨颈20例,粗隆间10例;手术方式:全髋14例,半髋16例。2组患者临床基线资料经统计学比较无差异(P>0.05)。

2 护理方法:对照组运用常规围术期护理管理,包括术前评估以及健康宣教、围术期密切监测生命体征、积极预防压疮、静脉栓塞等并发症,术后及时进行康复指导、饮食指导,并给予相应的出院指导。观察组在上述基础上给予深静脉血栓并发症风险评估表及护理计划单管理,评估内容包括:(1)年龄:<70岁,计1分;70-80岁,计2分;>80岁,计3分。(2)基础疾病:无,计1分;伴2种及以下,计2分;伴3种及以上,计3分;(3)卧床时间:<1周,计1分;1-2周,计2分;>2周,计3分;(4)手术时间:<2小时,计1分;2-3小时,计2分;>3小时,计3分;(5)疼痛:VAS评分≤3分,计1分;3分

3 评价指标:DVT参照《深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第2版)》[3]判定。于入院当天、术后当天以及术后每天行双下肢深静脉彩超检测,彩超均由本院经验丰富的血管超声技师完成。

4 统计学处理:本研究数据统一整理,采用SPSS17.0软件分析,DVT发生率以(%)表示,采用卡方(x2)检验,以P<0.05有统计学意义。

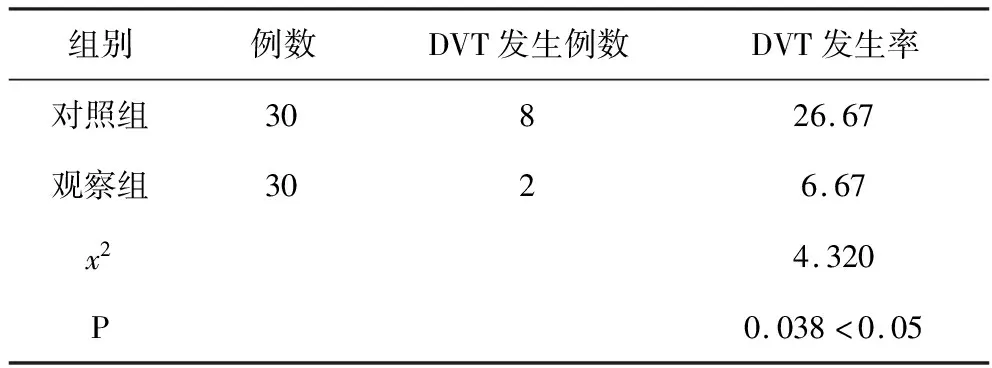

5 结果:对照组DVT发生率为26.67%,观察组DVT发生率为6.67%,比较有明显统计学意义(x2=4.320,P=0.038<0.05),见表1。

表1 2组DVT发生率比较(n,%)

讨 论

研究[4]表明,全世界每年约有160万新增髋部骨折患者,且随着人口不断增长,患病人数仍25%/10年速度增长。本病自然预后不佳,后续将要面对因骨折引起的疼痛、关节功能障碍等问题。髋部骨折临床治疗的核心手段是手术治疗。髋部骨折患者围术期DVT发生率较高,其出现的致死性肺栓塞发生率在所有骨折类型最高[5]。因此,在临床上寻求更为行之有效的DVT防治措施具有重要临床价值。

1 DVT风险评估表及计划单制定依据:高龄是围术期发生DVT的重要原因之一,与老年人活动少、静脉瓣膜退化以及血管弹性差等有关,在遭受骨折、手术等应激下容易发生并发症。有关流行病学显示,青年人DVT发生率约为5/10万,80岁以上人群则高达(450-600)/10万[6],进一步提示高龄是围术期DVT发生的危险因素。内科基础疾病通过干扰凝血-抗凝系统,造成血管内皮细胞损伤、凝血-纤溶系统失去平衡,从而使机体处于高凝状态,最终导致DVT发生。既往文献[7]报道,心血管疾病、动脉粥样硬化、高血压以及高脂血症等均是DVT危险因素。卧床是围术期DVT发生的一种危险因素,卧床容易引起血液凝滞,造成凝血因子聚集,进一步加重机体高凝状态,诱发DVVT发生,且卧床时间越长,风险越大。此外,牵引在缓解疼痛的同时亦会压迫血管以及肌肉,使下肢血液回流受阻,静脉瘀滞。李明东等[8]文献发现,X组手术时间<60分钟,Y组手术时间60-20分钟,Z组手术时间>120分钟,Z组术后DVT发生率较X组、Y组明显增加。2016年中国骨科大手术DVT预防指南中提及大手术持续2-3小时比大手术持续时间<1小时的血栓风险更高相一致。针对上述围术期DVT发生危险因素,结合危险程度,笔者制定了DVT风险评估表以及护理计划单。

2 DVT风险评估表及计划单临床效果:目前,国内外尚缺乏有效可行的专门针对老年髋部骨折围术期DVT并发症风险评估体系。因此,了解掌握老年髋部骨折围术期DVT发生的危险因素十分必要[9],对危险因素干预后,能够降低并发症。一个好的围术期风险评估体系能够帮助手术医师较好地降低和规避手术风险,从而制定更加合理的治疗方案。在临床应用DVT风险评估表以及计划单,笔者发现有以下优势:(1)医护人员在制定DVT风险评估表的过程中便于筛查DVT并发症高风险患者,使护理工作结构得到优化,更加有层次的、有重点的进行;(2)促使护理工作更加规范化,通过计划单的实施减少日常护理工作的疏漏之处,从而提高整体护理素质;(3)根据评估DVT风险程度,科学有计划的实施护理,使患者在一定程度内最大范围内享受个性化护理服务;(4)评估表及计划单的实施,提高了医护之间团体合作意识,从而提高整体医疗质量。本次研究结果显示,对照组DVT发生率为26.67%,观察组DVT发生率为6.67%,具有统计学意义(P<0.05),说明DVT风险评估表以及计划单的应用,有效的预防了老年髋部骨折患者围术期DVT的发生,与聂琨等[10]人报道结果一致。然而,在观察组中仍有2例发生DVT,分析其原因是本研究入选患者均是老年人,加上合并基础性疾病较多,且病情严重程度不一,虽然术前经内科系统治疗后接受手术,但术后预后仍有诸多不可预见性。另外,患者以及家属依从性、护士个人护理能力等方面差异,亦将会使护理计划单实施的不规范,从而影响临床效果。

综上所述,在老年髋部骨折患者围术期应用深静脉血栓并发症风险评估表及护理计划单,能够有效预防深静脉血栓的发生。但本研究为单中心研究,样本量较小,研究时间较短,未来仍需多中心、大样本研究加以校验。