从公共治理视角看跨境教育合作何以深化

刘兴凤 林红梅

摘 要 当治理主体跨越不同国家地区,甚至不同文化区域与经济制度范畴,这样的教育合作何以深化?从组织间伙伴关系的视角出发,在公共治理理论的框架下,分析华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟职业院校进行跨境教育合作的案例。研究发现,联盟内的教育主体在跨境教育合作中存在职业教育经费投入不足、伙伴关系参与机制缺乏、质量管理体系不全等困境。通过寻找利益平衡点,建立多元主体投资机制;建设教育型企业,健全合作伙伴参与机制;发挥第三部门作用,完善质量管理体系等策略或可深化跨境教育合作,进而提高政府、市场、第三部门共同在跨境教育治理领域的行动能力和办学成效。

关键词 跨境教育合作;校企合作;公共治理;职业院校;产教融合联盟

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)30-0057-05

2020年9月,教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》,提出要加快培养国际产能合作急需人才和提升职业教育国际影响力,支持职业学校到国(境)外办学,鼓励联合开展学术研究、标准研制、师生交流等合作项目,促进国内职业教育优秀成果海外推介。因此,无论是作为深入参与全球教育治理的重要一环还是作为提升教育对外开放贡献力和影响力的重要组成部分,跨境开展职业教育合作都是新时代教育外事题中的应有之义。

本研究将以华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟内的跨境教育合作为切入点,以公共治理理论为分析框架,梳理跨境教育合作的困境,并提出相应的管理策略。

一、公共治理与跨境教育合作

根据1995年全球治理委员会在《我们的全球伙伴关系》以及2002年渥太华治理研究所的界定,公共治理是“为了达到集体的秩序和共同目标,公共、私人部门和非营利组织共同参与其中,互相形成的伙伴关系,通过谈判、协商和讨价还价等政策手段来提供公共产品和服务、管理公共资源的过程”[1]。它对于教育作为公共产品的跨境关联等现象提供了超越传统公共行政和新公共管理之外的解释。它的3个核心观点解释了政府、市场和第三部门在社会管理领域的协同关系:首先,区别于对等级制和权威的强调,公共治理理论认为主体多元,包括主体多元和权力中心多元;其次,公共治理理论强调构建伙伴关系和组织合作性,旨在通过多元主体协商式管理,实现公共目标;最后,公共治理理论认为需要构建不同行动者之间的复杂网状关系,并形成一种非正式、权变式的管理制度保障。维德·南达(VED P Nanda)指出,公共治理的方式主要包括多层次、跨部门、网络化、多中心、分散化以及“软法”治理等[2]。由奥斯特罗姆(Ostrom)夫妇等创立的“多中心理论”,主张在公共产品生产、公共产品提供、公共事务处理等方面应存在多元主体,主张“政府、市场、第三部门”等相关参与者都是治理中心,它们之间更多的是一种伙伴关系,而不是传统的政府为单一中心的管理方式[3]。也就是说,跨境教育合作存在着公共治理理论框架的变量,在非营利和公共部门中,这种变量产生的作用是政府/学校和市场二元结构中的等级制和市场化所不能达成的。公共治理理论的经验研究指出,随着经济的发展和市场机制的不断完善,处于新时代的跨境教育市场必将成为经济治理领域的基础性力量,而第三部门将在社会管理领域发挥重要作用。研究将运用上述分析,对联盟内跨境教育合作及办学成效给出基于公共治理理论的解释。

二、对亚欧高铁学院和东南亚职教中心合作项目的案例剖析

2009年,中國正式提出高铁“走出去”战略,初步设定三大方向:通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁;从乌鲁木齐出发经过中亚到达德国的中亚线;以及从昆明出发连接东南亚到新加坡的泛亚铁路网。合作主体之一G校为粤港澳大湾区G市的公办轨道交通类高职院校,牵头成立了华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟,B校和L校均为该联盟成员。根据“高铁走出去”路线图,G校分别与欧洲线路的独联体国家轨道交通类本科院校B校和东南亚线路的非盈利大学学院L校进行跨境教育合作,开展亚欧高铁学院中国—白俄罗斯铁道交通运营管理专业中外合作办学专科项目以及东南亚职教中心中国—马亚西亚铁道机车专业海外办学专科项目合作。3所学校均为公立性高校。

(一)合作的缘起

1.政策导向下的地方教育行动

2016年8月,教育部印发《推进“一带一路”教育行动》(以下简称《教育行动》),指出要突出“一带一路”的主体性、支撑性和落地性,地方应重点推进,为“一带一路”建设提供智力支持,促进设施联通和文化交流。同年11月,广东率先启动《一流高职院校建设计划》,支持包括G校在内的15所院校建设成为全国一流、世界有影响的高职院校。此时,位于“一带一路”节点城市的G校发起与B校和L校的合作洽谈,这既是对《广州参与国家“一带一路”建设三年行动计划(2018-2020年)》提出的“增强基础设施互联互通、深化人文合作交流”等工作的前瞻性自主应对,更是以实际行动提前践行了《职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019-2021年)》提出的“支持职业院校扩大与‘一带一路沿线国家的职业教育机构合作,主动跟随优质产业或重点企业‘走出去,配合中国企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育”的政策要求。

2.高铁“走出去”的产能合作需求

与G校合作的L校所在国马来西亚是一个新兴的多元化经济国家,自2004年以来经济保持平稳增长,2018年人均收入约为7.2万元,国内生产总值(GDP)约为2827.9亿元。截至2018年底,中国企业在马来西亚制造业投资项目累计达422个,投资额达333.18亿元,为当地创造约7.3万个就业岗位,连续10年成为该国最大的贸易伙伴。作为“一带一路”倡议核心区域,马来西亚积极实施经济转型计划,大力发展铁路交通。两国在“一带一路”倡议和“高铁走出去”战略框架下的合作不断取得进展。2016年11月,中马两国发布联合声明,有意从战略层面促进相关地区的互联互通,带来潜在的经济发展机遇。

3. 各类联盟平台下的教育合作

新中国刚成立时,铁路全盘学习前苏联技术。苏联制式的铁路系统,设计极其严谨、安全可靠,其指挥车站接发列车的核心控制电路,我国借鉴并长期使用了近半个世纪之久。近年来,各类联盟高校在交通领域的交流与合作日益频繁。2014年5月,中俄两国交通类高校召开第一届中俄交通大学校长论坛,旨在落实“一带一路”以及高铁“走出去”等重大战略。2015年12月14日,中俄交通大学校长联盟——中国轨道交通应用技术人才培养联盟成立。目前中方成员院校有42所,外方成员院校有18所。G校和B校作为该联盟成员之一,旨在培养高层次铁路技术人才,为推进“一带一路”倡议提供智力支撑。

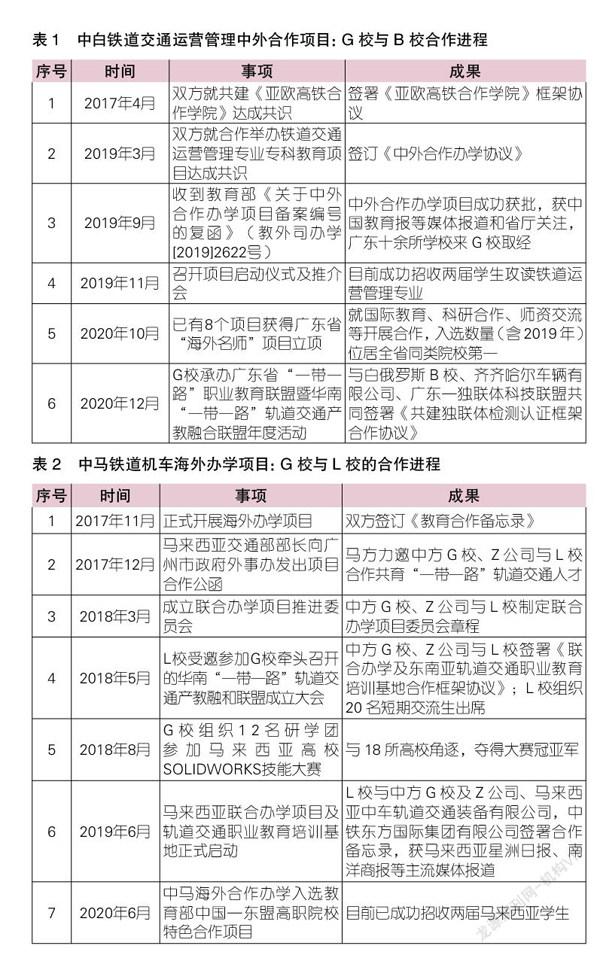

(二)合作进程及成效

2016年12月,G校依托区位优势和行业转制背景积极规划,在广东省一流学校建设方案中提出依托大型央企与南沙全面兴建高铁“走出去”综合平台,助力轨道交通“一带一路”职教标准走出去。建设思路以亚欧高铁合作学院、东南亚职教为轴心,为欧洲、东南亚等国家提供学历教育及技术培训服务。

回顾G校与B校以及与L校的合作进程,其规划思路清晰、合作内涵丰富,项目从布局谋划到落地招生历时2~3年,中白项目至今已招收134名中国学生,中马项目已招收17名马来西亚学生,基本实现了欧洲和东南亚两条线路的跨境教育合作。建设目标上,对接“一带一路”、高铁“走出去”战略,旨在提升国际化水平和国际化人才培养质量;建设内容上,包括人员流动(教师互访、学生游学)、项目流动(合作办学)、提供者流动(校企合作)、计划工程(基地共建、技能比赛、课程开发、科学研究)等类型,中白项目以校企共建独联体国家轨道交通进口设备检测认证(中国)中心(以下简称独联体检测中心)、中马项目以校企共建轨道交通职业教育培训基地(以下简称马来西亚培训基地)为标志性事件;组织结构上,中马项目成立联合办学项目委员会,采取办学章程等形式进行协商治理;办学主体上,多元主体通过开放式协调进行协同办学,除传统意义上的“政校行企”合作以外,最为显著的是依托联盟企业成员作为“代理”中介,以此来消除疏离、实现合作。

但从G校开展境外教育合作的过程来看,跨境的校企合作办学成效远不如预期理想。虽然与各国政治、经济、文化等复杂因素密切相关,但是就多主体开展跨境教育合作、实现产教融合的动机和行为逻辑而言,并没触碰到公共治理问题的本质,还存在着明显的发展瓶颈,主要表现为多元经费投入不足、伙伴参与机制缺乏、质量管理体系不全等诸多困境。

三、影响跨境教育合作深化的问题诊断

(一)职业教育经费投入不足

根据我国财政部2020年10月发布的《关于2019年全国教育经费执行情况统计公告》(教财〔2020〕8号),2019年全国教育经费总投入为50178.12亿元,虽然比上年增长了8.74%,但国家财政性教育经费仅占到国内生产总值的4.04%[4],因此教育经费投入不足的问题便成为制约学校发展的最主要因素。事实上,虽然G校隶属于华南经济发达地区,但在开展境外教育合作中,仍面临职教经费来源渠道单一的突出问题。该校虽然前身为行业转制高职院校,但转制后主要呈现出财政投入和学费收入“二元”结构。G校开展跨境教育合作的资金主要来源于“一流校”建设的省市财政拨款,而目前在建的“双高”国际化建设资金来源仅为市财政,这些经费对于在建项目而言捉襟见肘。而根据专家论证和市场报价,仅G校独联体检测中心的前期建设经费就需要近500万元。究其原因,一是缺乏经费稳定投入机制;二是促进产教融合的相关政策尚不成熟;三是多元化的经费筹集机制尚未形成。这对跨境教育合作的公益性产生了一定的负面影响。

(二)伙伴关系参与机制缺乏

公共治理理论的研究者区别了分散化治理与整体性治理的相对关系,提出在公共利益的基础之上,主要通过在政府核心公共服务部门之外,设立一种具有独立性的公共服务部门组织,来放松政府执行功能,进而实现“善治”目标[5]。这种代理模式在G校中白和中马项目中亦有所体现,两个项目均采取“委托业务”的方式购买联盟相关企业的“代理”服务,在一定程度上打破了政府、学校、企业、中介等不同主体之间的层次限制[6],但由于合作主体的稀缺性,目前还存在较大的审计风险。G校跨境教育合作项目的成功落地主要依靠两国政府、合作院校、中资企业、Z公司(中马项目)以及广东—独联体科技联盟(中白项目)的平等谈判来构建伙伴关系。然而,这些具有“双向度”特征的问题表象也是项目推进“多对多”结构的问题所在。当前该联盟管理基本格局的实质仍然是传统的“主体—客体”分离的二元论模式,政府被看作主体,其他相关主体仍然扮演着客体的角色。究其本质,主要问题在于第三部门、企业等社会主体参与跨境教育合作的利益均衡机制在地方层面并未真正实现。折射到实操层面,企业往往停留在合作表层,如:提供实习机会和实习基地、为教师提供实践机会、参与人才培养方案设计与实施。以G校为例,中马和中白项目虽然已投入实质建设,但合作企业出于自身现实利益的考虑,实际参与和资金投入的积极性并不高。

(三)质量管理体系不全

由于缺乏规范的质量监控标准和相关政策,境外教育合作项目质量参差不齐。当前,我国的跨境教育管理仍呈现“条块结合,以块为主”的格局,与之相应的,便形成了办学与管理合一的管理模式。院校与其他相关主体缺乏深入沟通,造成了多头领导、职能交叉、统筹乏力等现象。在我国,跨境教育合作具体到地方一般实行“谁办学、谁管理、谁受益”的模式,由于缺乏类似“第三部门”的公益机构,诸如需求、项目、课程、方案、实施、评估等各个环节并未细化落实,还面临着“业务委托”的资源局限和资金使用風险。不仅资源难以发挥整体优势,而且项目难以实现精细管理。G校在推进跨境教育合作中,深感由于相关管理部门的执行功能缺位,在不同行动者之间构建网状关系步履维艰, 虽然通过委托服务等企业“代理”和框架协议等“软法”在一定程度上实现了协商合作,但整合资源、质量管控等方面尚需专门的社会组织来统筹推进。

四、促进跨境教育合作的思考

在公共治理的框架里,各组织层级的利益相关者(包括国际、国家、区域、地方、部门)在跨境教育合作的目标设置、决策管理、项目运作等过程中为了达到共同目标形成多元主体办学的网络伙伴关系,通过谈判协商来提供跨国教育服务[7]。基于公共治理的跨境教育合作路径和机制主要包括三类:一是将单一主体投资转换为网状多元主体投资,以固化权变式管理;二是以“善治”为导向构建伙伴关系,聚焦治理的开放性和包容性,实现从“供给模式”向“需求模式”转变;三是注重发挥第三部门在项目管理中的重要作用,促进包括政府、市场及第三部门的共同治理[8]。

(一)寻找利益平衡点,建立多元主体投资机制

G校的跨境教育合作已处于多元治理协商阶段,但项目深化还需要包括政府在内的多元主体加大投资力度,以缓解目前资金不足等问题。这就需要在公共治理的框架内进行完全的市场引导,在政府充分放权、企业充分参与以及社会力量充分介入之间寻找利益平衡点:一是各级政府需要完善经费投入机制,建立与办学规模和人才培养要求相适应的财政投入制度,充分发挥政府保基本促公平作用,改善基本办学条件,设置专项资金保障跨境教育合作的基本经费,充分发挥示范项目的标杆作用;二是出台《跨境校企合作促进办法》等“硬法”,实行政府推动、行业指导、校企一体的合作机制和成本收益合理分摊(享)机制,在政府、院校、企业等多元办学主体实现成本共摊、收益共享、风险共担。相关实施细则要与企业投资兴办跨境教育合作、接受学生实习实训、接纳教师岗位实践、开展校企深度合作、建设产教融合实训基地等工作挂钩; 三是探索基于项目或产权利益分配的跨境教育集团化办学,形成稳定的经费筹措渠道和办学投资主体,巩固不同教育行动者跨区域、多层次、多中心的復杂网状关系,为促进创新、跨境合作创造现实条件。

(二)建设教育型企业,健全合作伙伴参与机制

深化产教融合是党的十九大报告明确的改革任务,也是当前跨境教育合作“打通最后一公里”的关键所在。深化G校跨境教育合作,尤其是实现马来西亚培训基地和独联体检测中心的市场化运营,亟需充分发挥市场机制的作用,引导跨境产教融合型企业的深度参与:一是要重塑社会伙伴交往机制,加强政府引导、强化企业主导,依托华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟等媒介,在网络联盟内集中表达协调一致的利益诉求,将“渴求人才”的“一带一路”共识转化为“投资于人”的现实行动;二是要按照政府引导、企业自愿、平等择优、先建后认、动态实施的基本原则,开展跨境产教融合建设试点,在项目审批、购买服务、金融支持、用地政策等方面对跨境教育建设企业给予便利与支持。对于与G校开展跨境教育合作的Z公司等,提供专业的政策指导并简化教育型企业申报和资格认定流程,给予“金融+财政+土地+信用”的组合式激励及相关税收红利,并实施工作年报和社会公示制,以激励相关主体并保障办学成效;三是提升跨境行业协会的指导地位,上级主管会同有关部门、行业组织等,对于跨境校企合作给予必要指导,引导相关教育主体享受“硬法”红利的同时,兼顾章程、契约、协议等“软法”治理方式,约定合作方式、合作内容、利益分配、权责关系,以此形成权变式的管理制度保障。

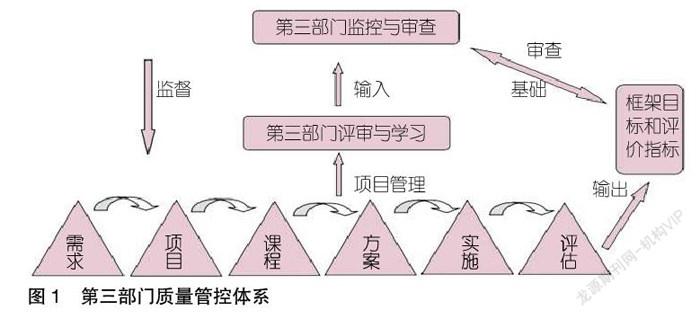

(三)发挥第三部门作用,完善质量管理体系

欧洲在教育领域的政策往往着重强调质量,“保障和提升欧盟各成员国职业教育与培训质量”是其质量保障参考框架的核心目标和根本出发点。因此,在跨境教育合作的实践中,质量保障应随着项目的不断深入发生缓慢而稳定的过渡及转变,即建立“第三部门”来优化整合资源而并非依靠单一的委托服务。

按照公共治理的框架,第三部门即“非政府组织”或“非营利机构”,据统计,欧美约有20%的劳动力和15%的经济总量存在于第三部门。从逻辑上讲,跨境教育合作是现代社会政治经济发展到相当程度的产物,第三部门在促进治理组织网格化、完善质量管理体系中将发挥不可替代的作用:一是要成立从事跨境教育合作的第三部门,发挥其独立于政府和私人部门之外的社会公共部门的作用,推动实现其在跨境教育合作的需求、项目、课程、方案、实施、评估等各个环节政府和市场无法或无意作为的项目管理功能,形成较为完善的质量管控体系,见图1;二是充分发挥第三部门作为治理主体之一参与跨境合作办学的融合作用,促使跨境的不同教育行动者之间形成合力,实现优势互补的资源互换,减少信息成本和交易成本,减少不确定性和降低风险等;三是确定第三部门的合作目标和政策任务,确定其跨境中介和经纪人的角色,成为回应“一带一路”和“高铁走出去”的战略执行者,确保治理主体遵循共同的规则以产生共同的结果,进而在非正式、非科层、互惠稳定的关系下实现“善治”[9]。

参 考 文 献

[1]陈振明.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2005:297-303.

[2]VED P NANDA. The“good governance”concept revisited[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2006(603):269-283.

[3]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共资源的未来—超越市场失灵和政府管制作者学[M].北京:中国人民大学出版社,2015:37-42.

[4]2019年全国教育经费执行情况统计[EB/OL]. [2021-06-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/202011/t20201103_497961.html.

[5]魏崇辉,王岩.新时代协商治理:内在机理与基本立场[J].理论与改革,2021(1):108-118+155.

[6]王学军.我国政府绩效管理的治理转型[J].理论探索,2020(6):5-13.

[7][8]鄒东升.公共治理视域的欧盟职业教育与培训研究[M].广州:世界图书出版广东有限公司,2017:33-36.

[9]KNIGHT, J. Higher education crossing borders: a guide to the implications of gats for cross border education. Commonwealth of Learning and UNESCO, Paris France.

How to Deepen Cross-border Educational Cooperation from the Perspective of Public Governance

——Based on a Practical Case of Educational Cooperation in the “the Belt and Road” Industry-Education Integration Alliance in South China

Liu Xingfeng, Lin Hongmei

Abstract When governance bodies span different countries and regions, and even different cultural regions and economic systems, how can such educational cooperation be deepened? From the perspective of inter-organizational partnership, under the framework of public governance theory, analyze the case of cross-border education cooperation between vocational colleges and universities in “the Belt and Road” rail transit industry-education integration alliance in south China. The study found that the education entities within the alliance have an insufficient investment in vocational education funds in cross-border education cooperation, lack of partnership participation mechanisms, and incomplete quality management systems. Strategies such as finding a balance of interests and establishing a diversified investment mechanism; building educational enterprises and improving partner participation mechanisms; playing the role of the third sector and improving the quality management system may deepen cross-border education cooperation, thereby improving the government, the market, and the third sectors ability to act and the effectiveness of running schools in the field of cross-border education governance.

Key words cross-border education cooperation; school-enterprise cooperation; public governance; vocational colleges; industry-education integration alliance

Author Liu Xingfeng, associate researcher of the International Cooperation College of Guangzhou Railway Polytechnic (Guangzhou 510200); Lin Hongmei, professor of the International Cooperation College of Guangzhou Railway Polytechnic