产教融合视域下的江苏省重点产业学院:群像特征与发展启示

李巨银 赵婧婧 李鑫 桂文龙 刘明生 张健

摘 要 产业学院作为深化产教融合、校企合作的一种新办学实践,是引导高校主动面向区域、面向行业、面向产业办学的重要抓手,也是推动部分高校向应用型高校转型发展和技术技能型高职院校实现跨越式发展的重要举措。以江苏省2020年、2021年两次遴选的30个省级重点产业学院基本数据为研究基础,从共建高校分布情况、运行模式、产业面向、区域分布情况等方面归纳统计省级重点产业学院的基本概况,认为省级重点产业学院具有共建主体多元性、办学指向内生性、专业交叉融合性、合作互动共赢性的群像特征,得出高校(尤其是应用型本科院校和高职院校)产业学院建设的核心是明晰人才培养职责定位、基础是契合主体各方利益取向、关键是强化融合发展协同功能、基石是健全保障有力制度体系等启示。

关键词 产教融合;产业学院;群像特征;江苏

中图分类号 G522.7 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)30-0020-06

《现代产业学院建设指南(试行)》(教高厅函[2020]16号)提出产业学院是融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业功能于一体的示范性人才培养实体[1]。《关于深化产教融合的若干意见》(国办发[2017]95号)要求“校企合作设立产业学院”[2]。根据《江苏省教育厅关于推进本科高校产业学院建设的指导意见》(苏教高[2020]1号)和《江苏省教育厅办公室关于组织2021年本科高校省级重点产业学院建设申报工作的通知》(苏教办高函[2021]4号)要求,在学校自主申报基础上,经专家评审、结果公示和省教育厅审核,江苏省2020年遴选首批省级重点产业学院建设点15个,2021年遴选省级重点产业学院建设点15个。本文以江苏省两次遴选的30个省级重点产业学院基本数据为研究基础,对省级重点产业学院基本概况进行统计,分析省级重点产业学院的群像特征,提出高校(尤其是应用型本科院校和高职院校)推进产业学院的发展进路。

一、江苏省重点产业学院基本概况

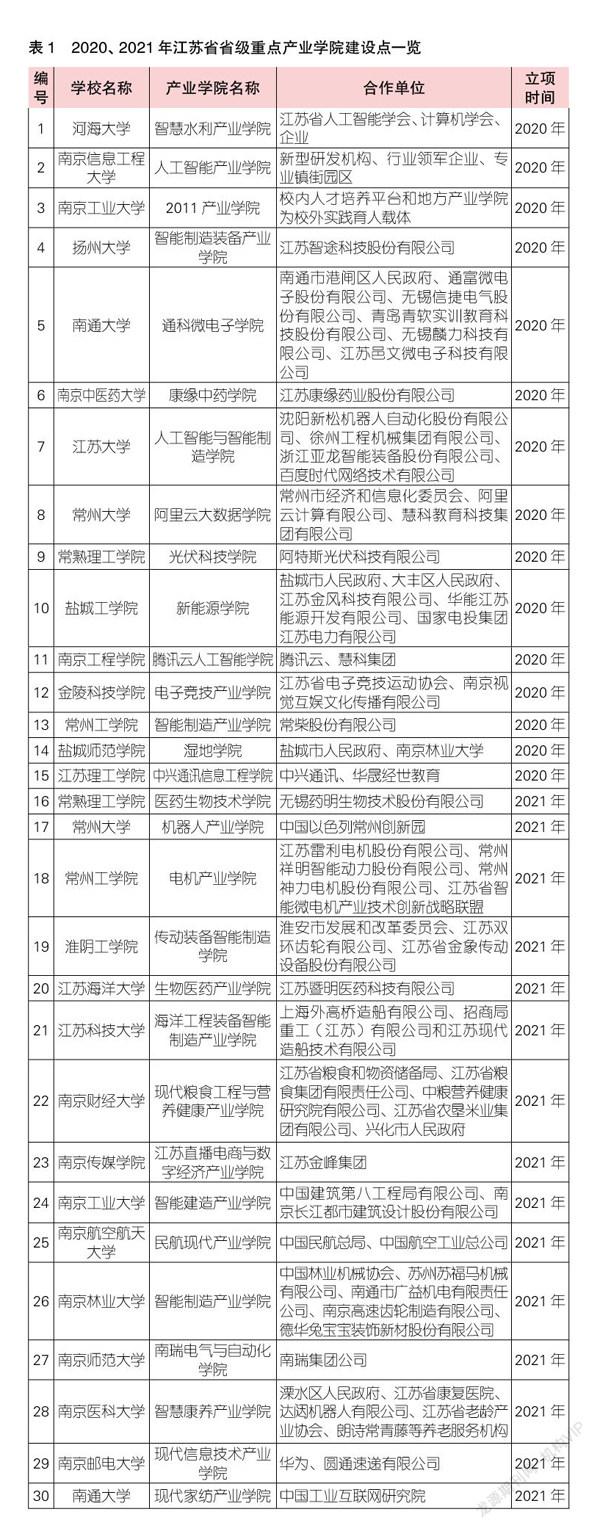

根据江苏省教育厅官网2020年、2021年省级重点产业学院建设点遴选结果,见表1,对相关本科院校的官网、报纸媒体和中国知网等进行搜索整理,并对相关数据资料进行分析总结。

(一)省级重点产业学院建设的高校参与情况

目前,江苏省有重点产业学院建设点30个,涉及举办高校25所,其中常熟理工学院、南通大学、常州大学、南京工业大学、常州工学院各入选2个,其他20所高校各入选1个。从25所高校的情况看,全国重点大学3所,占举办高校总数的12%;部省共建大学9所,占举办高校总数的36%;省属高校13所,占举办高校总数的52%。从高校办学性质来看,公办24所、民办1所。

(二)产业学院的共建模式

对江苏省30个入选省级重点产业学院的共建情况进行分析,数据显示产业学院有校企共建、政校企共建、校行企共建、政校行企共建、政校研企共建、校-研究院共建、2011产业学院(1个)等7种办学模式。从办学模式排名看,位列前三的是校企共建产业学院16个,占产业学院总数的53.3%;政校企共建产业学院7个,占产业学院总数的23.3%;校行企共建产业学院3个,占产业学院总数的10%。从政府、行业参与共建看,政府参与共建产业学院9个,占产业学院总数30%;行业协会(或学会)参与共建产业学院4个,占产业学院总数13.3%;科研院所参与共建产业学院2个,占产业学院总数6.7%。

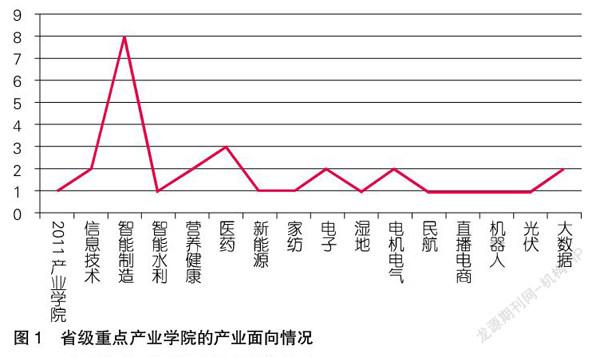

(三)产业学院的产业面向

对30个江苏省级重点产业学院的产业面向进行梳理,其中面向智能制造产业的有8个,医药产业的有3个,面向营养健康产业、信息技术产业、电子产业、电机电气产业、大数据产业的各有2个,面向新能源产业、水利产业、家纺產业、湿地产业、民航产业、直播电商产业、机器人产业、光伏产业的各有1个,2011产业学院1个。按照2017年国民经济行业分类(GB/T4754-2017)的分类方法,服务第一产业农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔服务业)的省级重点产业学院1个,占产业学院总数的3.3%;服务第二产业采矿业、制造业(不含金属制品、机械和设备修理业)、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业的产业学院12个,占产业学院总数的40%;服务第三产业,包括交通运输、信息传输、计算机服务和软件业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务、水利、环境和公共设施管理业、教育、卫生等行业的产业学院17个,占产业学院总数的56.7%。

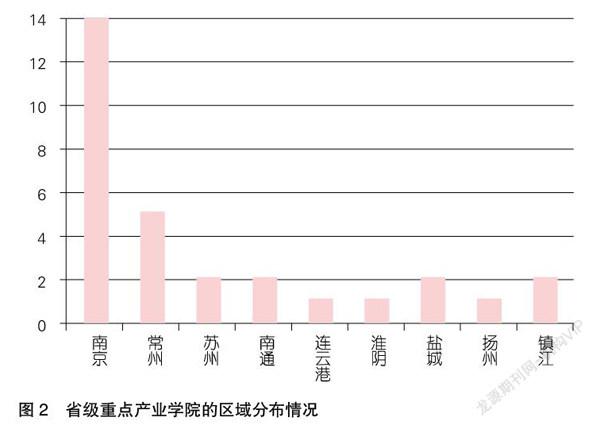

(四)产业学院的区域分布

从江苏省级重点产业学院的区域分布来看,南京14个、常州5个、苏州2个、南通2个、连云港1个、淮阴1个、盐城2个、扬州1个、镇江2个,在南京的省级重点产业学院占总数46.7%,徐州、无锡、泰州、宿迁4个地级市没有入选的省级重点产业学院。从与地方主导产业耦合性来看,入选的省级重点产业学院具有明确的产业服务面向,与地方主导产业结合紧密,体现高校和产业、行业、企业紧密对接,专业与服务产业的特定对象相匹配,如分布于南京的省级重点产业学院主要服务电子、电气与自动、智慧康养等,分布于扬州的省级重点产业学院主要服务数控装备制造,分布于镇江的省级重点产业学院主要服务高端装备,但分布于苏州的产业学院主要服务光伏、医药生物,与苏州的电子信息、装备制造、冶金、纺织、化工和轻工业主导产业匹配度不够。

(五)产业学院的治理模式

产业学院的治理模式受办学性质的影响,梳理30个省级重点产业学院的治理模式,发现当前江苏省重点产业学院治理模式主要有三种。一是管委会领导下的院长负责制,成立由政、校、行、企等多元主体构成的管委会,对产业学院办学重大问题进行审议、决策、检查、指导、咨询、监督和协调,下设办公室、教务部、人事部、科创部、财务部、学工部、教学指导委员会,办公室具体负责管委会文件起草、人事、财务、岗位设置、分类管理及考核评价等日常事务、组织实施年度工作计划及监督监管日常教育教学工作,采取“多元主体协同,共商共管,共建共享”的运行模式,如常州工学院智能制造产业学院。二是理事会领导下的院长负责制,成立校、政、企等多方参与的产业学院理事会,实施校政企共同参与的产业化平台共搭、专业共建、人才共育、师资共培、资源共享“五共”协同育人机制,如常州大学阿里云大数据学院。三是设立专家委员会领导下的院长负责制,产业学院院长及教学副院长由高校选任,副院长由企业选派高管担任,如常熟理工学院光伏科技学院。

二、江苏省重点产业学院的群像特征

产业学院是应用型或技术技能型高校深化产教融合、突破传统路径的重要举措,“产业学院”中“产业”两字蕴含了产业学院有别于注重学历教育需要和社会评价要求的“学院”,体现的是与产业的密切联系。对2020年、2021年江苏省重点产业学院建设特征与特色进行分析,发现这些省级重点产业学院具有如下群像特征。

(一)共建主体多元性

产业学院是由不同主体通过功能耦合、资源融合、利益共享建立起来的混合式实体[3]。强调主体各方优势互补、取长补短、相互协同,这种多元学院共生性发展会让主体各方在多个方面获得成长,拥有更广阔的视野、更多关联互动和更加开放的格局,形成校企合作的命运共同体。如由金陵科技学院、江苏省电子竞技运动协会、南京视觉互娱文化传播有限公司三方共建的电子竞技产业学院,围绕“合作办学、合作育人、合作创业、合作发展”的目标,打造“数字中国”发展战略,以及江苏“十三五”经济发展总思路中的“大力推动战略性新兴产业发展上新台阶”,落实南京市“两落地一融合”工程精神,立足于在南京地区建设全国一流的电子竞技人才培养基地和产业研究中心,打造电子竞技产品研发及研究成果转化基地,探索产教融合教育有效途径,全面提升金陵科技学院服务江苏省、南京市数字创意产业发展的能力。再如盐城工学院根据盐城地方新能源产业发展需求,主动对接政府、新能源产业领军型企业,与盐城市人民政府、大丰区人民政府、江苏金风科技有限公司、华能江苏能源开发有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司等单位联合共建的产业学院,是“盐城市政府支持驻盐高校发展项目”重点支持建设的产业学院,大丰区人民政府出资建设了5000平方米的新能源产业教育中心的校舍、教学与办公场所,新能源学院坚持技术研发与人才培养并重,以科研支撑教学,面向新能源产业,聚力新能源特别是风电产业的重点领域、关键环节和核心技术进行科技攻关,同时面向风电产业开展高层次工程人才培养和高素质技术人员培训。

(二)办学指向内生性

产业学院相对于传统的二级学院,更加注重适应产业链上岗位工作技术技能的需要,具有明显的产业针对性。因此,产业学院要严格按照职业标准、行业标准和产业要求,紧扣产业转型升级和数字化发展的需求设置专业,面向特定的典型岗位任务,办学指向既要遵循教育发展规律,也要突破传统二级学院更侧重学历教育的桎梏,在某一产业链条的关键环节上,主体各方协同确定人才培养思路与目标、制订培养方案、设置课程体系、开发教学资源等,有针对性地设置专业、共建订单班,全面推进现代学徒制,推动思政教育、耕读教育、创新创业教育、科技创新与专业教育融为一体,着力培养学生职业素养、专业技术技能、职业迁移能力和科技创新能力等,切实深化学校、产业、学生三方共生共长、协同发展。如常州工学院智能制造产业学院依据合作企业需求,针对阀门、液压元件、航空零组件智能制造关键技术共建产业班,进行订单式人才培养和核心技术研发服务,并逐步扩展专业方向,服务合作企业及所在行业的产业链,在科技创新、成果转化等方面发力,增强“自我造血”能力,实现良性运行。

(三)专业交叉融合性

产业学院多以国家、省重点建设专业(群)为支撑,采取共建共管模式,通过合理搭建产业学院管理机构、优化完善配套制度、科学选拔招录学生、改革教师评聘考核、创新人才培养模式、加强师资队伍建设等举措,依据共建共享、互惠互利原则,积极探索跨业界、跨学科、跨专业整合产业学院主体各方资源,打破“各自为战”的壁垒,推动主体各方优势互补、强强合作,实现了专业发展与产业需求紧密融合。如南京财经大学现代粮食工程与营养健康产业学院,依托食品科学与工程学院食品科学与工程和物流管理国家一流专业建设点、粮食工程江苏省一流专业建设点等3个核心本科专业和食品工程专业硕士点,交叉融合食品质量与安全、物联网工程、大数据管理与应用、质量管理工程、工商管理等优势专业,充分利用粮食储运国家工程实验室、现代粮食流通与安全江苏高校协同创新中心等优势学科、专业和平台资源,围绕培养现代粮食产业急需的多层次人才、研发粮食工程和营养领域关键技术、面向行业提供技术和政策智库服务三大发展定位,力争建成管理运行机制稳定、人才培养特色鲜明、引领粮食产业创新发展的产业学院。再如河海大学智慧水利产业学院围绕“人工智能+智慧水利”交叉研究,通过信息类学科与水利、土木、海洋、现代农业等传统优势学科交叉融合,破解“智慧水利”發展中的共性和瓶颈技术难题,促进水利行业从信息化向智能化的发展转变,开展人工智能领域科学研究与成果转化,引领行业应用技术发展。

(四)合作互动共赢性

产业学院基本采取“多元主体协同、共商共管、共建共享、互利共赢”的运行模式[4]。在政府引导、行业协会指导、学校和企业在充分协商的基础上,以协议的形式明确各方责权利;学校联合行业产业进行专业建设、开发教育资源、开展人才需求预测、设计人才培养方案、指导教学过程、评价教学效果,把校企合作渗透到人才培养的所有环节,将产教融合、校企合作从单一“教学”维度向“教育教学、科技创新、社会服务、文化传承”等多维度转变;合作深度从“资源共建”向“招生、入学教育、专业教育、文体活动、技能大赛等全程参与”转变;合作宽度从“校企合作”向“校企、校地、校校、校研”等多元拓展;合作目标从“工学结合、学用结合”向“学用创赛证融合”提升,实现多方共赢、互惠互利。如常州大学—阿里云大数据学院是由常州市经济和信息化委员会、常州大学、阿里云计算有限公司、慧科教育科技集团有限公司四方共建,是省内本科高校中第一家大数据学院,目标是让学生毕业时即具备在企业工作1年的工程师所具备的实践创新能力,学院于2018年申报大数据相关专业,培养大数据运维、研发、分析方面的人才。

三、江苏省重点产业学院的发展启示

(一)核心:明晰人才培养的职责定位

一是坚持育人为本。构建学校、政府、行业、企业、科研院所等互相协作、优势互补、资源整合、开放共享的协同育人体系[5]。共建主体要形成育人是产业学院建设与发展的首要职责、对人才培养和成长成才负有共同责任的共识,在此基础上共建的产业学院必须坚持立德树人根本任务,推动学校人才培养供给与产业需求紧密对接、联动发展,培养符合“当地离不开、行业都认可”的高素质技术技能人才,支撑和引领区域产业高质量发展。二是打造优势特色专业(群)。共建产业学院要围绕国家战略和区域发展产业和技术领域,紧扣产业转型升级需求、岗位典型工作任务或专业之间内部关系,建立健全专业(群)动态调整机制、协同发展机制、可持续发展机制,动态调整专业构成,系统改造升级专业(群)内涵,持续优化评价方式,合力打造专业与产业对接吻合、具有显著识别度和影响力的高水平专业(群),来示范、引领和推动应用型高校、职业院校专业(群)建设与发展的综合改革。三是创新人才培养模式。共建产业学院为学校与行业、企业等主体创建了共同的话语平台,有利于推动制订适应产业需求的专业人才培养方案、重构课程体系,有利于推动课程内容与企业标准对接,加快课程教学内容迭代,有利于推进产业学院“引企入校”“引企入教”,组建现代学徒制班、订单班等,实施启发式、探究式等教学方法改革和合作式、任务式、项目式、企业实操教学等培养模式综合改革,促进教学过程与生产过程对接、人才培养与产业需求融合。如南京工业大学成立了“2011学院”,从2013年面向全国招收本科生,推行全程导师制,设立常任导师、学业导师、专业导师、学长导师、书院导师,为学生的成长成才提供全天候、个性化的指导和服务。

(二)基础:契合主体各方的利益取向

一是主体多方互利共赢。产业学院成立必须满足利益主体认同,即每个利益相关方的获益水平持续改进,主体各方尽量做到区域内就近原则,方便解决运行过程中信息不对称问题。同时,区域的接近也为双方资源共享创造了良好条件,可为双方节约大量的教育、研发、实验和人才招聘成本;也能够使企业在社会声誉、公共关系方面受益,而更愿意为学生成为企业员工的保障和待遇加大投入。学生也能够清晰感受到产业集群良好的发展前景,对未来的职业生涯充满信心而激发学习热情,从本质上契合了学生、高职院校和企业三方的共同利益取向。二是打造融合发展共同体。产业学院要切实服务企业人才需求,在主体各方充分沟通、目标达成高度一致的基础上,形成互惠共赢的合作共同体,政府须充分发挥牵线搭桥、政策引导的媒介作用;企业对高职院校人才培养体系、结构、模式等方面积极探索和参与;学校要紧扣产业发展需求,将专业(群)建设、技术技能人才培养、教师专业化发展、科学研究与社会服务、学生实训实践和创新创业等功能有机融合,真正形成主体各方“你中有我、我中有你”的协作命运共同体。三是赋予产业学院建设与运行管理的自主权。各产业学院根据产业、专业特色和合作协议实际,发挥“一院一制”产业学院建设与运行管理的自主权,赋予产业学院发展与改革所需的独特人权、事权、财权,推行共同管理、共建专业、共设基地、共组团队、共享资源、共创成果、共育人才、共担责任,实现多方共赢、互惠互利。

(三)关键:强化融合发展的协同功能

一是融合人才培养。产业学院是创新型、紧密型的校企工程教育联盟,是产教融合育人新模式和新平台,产业学院建设的初衷是培养与产业吻合度高的技术技能人才,为学生创建一种高阶性的学习模式,培养学生在企业真实的场景下发现问题并探索解决方案,将思政教育、双创教育、文化传承融入到专业教育、课程建设和教材建设全过程[6],引入职业、行业技术标准和1+X职业技能等级证书标准,把人才培养融入研发过程,把企业教育性资源引入教学过程,加强学生职业素养和专业能力培养,使高校应用型人才培养目标与业界人才需求实现同频共振,缩短供需落差、学用落差,满足产业快速发展对高水平应用型人才的需求。二是培养“双师型”教师队伍。产业学院要把师德师风作为教师评价的第一标准,可通过引进和使用机制,采用“双岗双职、双向流动、兼职取薪”组建教学创新团队和科技创新团队,采用年薪制、柔性引进、科技项目制等举措,加大领军人才引进和产业教授、技能大師选聘,实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,协同培养青年教师成长,解决教师在教学、科研和生活中遇到的问题;聘请企业经理、创业人士、农村专业合作社带头人担任创业实践指导教师,形成一支理念先进、示范引领、规模合理的创新创业导师团队。三是助力产业转型。江苏省重点产业学院发展路径表明,产业学院建设出发点和立足点是推动人才链与产业链、创新链融合,以产业和区域经济社会发展需求为导向,以国家和省级重点专业(群)为骨干,精确分析学校专业链与产业链、创新链的对应关系,提高人才培养、科研服务与社会需求的契合度,突出产业学院特色优势,明确服务定位和发展方向,着力解决人才培养供给与产业需求的结构性矛盾。

(四)基石:健全保障有力的制度体系

一是健全政策制度支持。在政府主导下,形成了政、校、企多元主体投资共建的格局,建议尽快立法确定产业学院法人属性,明确独立法人地位;构建面向校、企“双主体”的治理体系,成立双方共同参与的理事会和教学委员会,协同建立合作运行机制、协同制定人才培养目标、协同确立学生质量标准、协同建设课程教学内容、协同编写应用型教材、协同构建教学师资队伍、协同搭建实践训练平台、协同完成学生考核评价。二是参与主体平等协作。联合地方政府、行业、企业、科研院所等多元主体协同,组建产业学院理事会,明确理事会职责、参与主体各方的权利义务,形成产业学院“共建共商共治”管理运行与保障机制,落实产业学院建设主体责任,建设规范科学、保障有力的产业学院理事会章程和制度体系,产业学院建设与组织管理由学校校企合作办公室组织统筹协调,各产业学院配备相对稳定的教学团队负责产业学院具体教学工作,开展产业学院专业建设、人才培养、科研服务、实训实践、创新创业等工作,形成常态化教学、管理、服务等工作机制。三是创新校企协同机制。产业学院加强顶层设计,系统谋划,协同推进,形成上下联动、横向合作、合力推进的工作格局,创新产业学院人事制度、绩效分配、财务资产管理、教科研管理,科学调整岗位设置,修订完善现有岗位设置和考核办法,建立健全重实绩、重贡献、重人才的分配机制,完善内部治理体系,实现学院重点领域信息公开,提升教育透明度和公信力。

参 考 文 献

[1]教育部办公厅,工业和信息化部办公厅.现代产业学院建设指南(试行)[EB/OL].(2020-08-11)[2021-08-21].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202008/t20200820_479133.html.

[2]国务院办公厅.关于深化产教融合的若干意见[Z].国办发[2017]95号,2017-12-05.

[3]欧阳育良,林仕彬.产业学院的组织特征和体系设计[J].职教论坛,2021(4):39-43.

[4]彭云.应用Multisim的《模拟电子技术》一体化教学改革研究[J].中国多媒体与网络教学学报,2020(8):35-37.

[5]朱善元,李巨银,杨海峰,等.“双高计划”视域下科研“增值赋能”职教人才培养的策略——以江苏农牧科技职业学院为例[J].中国职业技术教育,2020(18):31-35.

[6]李巨银,闫伟,林敏,等.首届全国职业教育类优秀教材奖获奖教材的特征分析与发展慎思[J].职业技术教育,2021(21):17-22.

Group Image Characteristics and Development Approach of Key Industrial Colleges in Jiangsu Province from the Perspective of Industry-education Integration

Li Juyin, Zhao Jingjing, Li Xin, Gui Wenlong, Liu Mingsheng, Zhang Jian

Abstract As a new school-running practice to deepen the integration of industry and education and the cooperation between schools and enterprises, the industrial college is an important starting point for guiding universities to actively face the region and industry, and also promote the transformation and development of some universities to application-oriented universities and technical-based vocational colleges to achieve leapfrog development. Based on the basic data of 30 provincial-level key industry colleges selected in 2020 and 2021 in Jiangsu province, the statistics of provincial-level key industry colleges are summarized from the distribution of co-constructed universities, operation mode, industry orientation, and regional distribution. It points out that the provincial key industry colleges have the group image characteristics of co-construction of the main body, the endogenousness of running the school, the cross-integration of majors, the cooperation and the win-win characteristics. It is concluded that the core of the construction of industrial colleges in universities (especially applied undergraduate colleges and higher vocational colleges) is to clarify the positioning of talent training responsibilities, the basis is to fit the interests of all parties, the key is to strengthen the synergy function of integrated development, and the cornerstone is a sound guarantee Enlightenment for the development of a powerful institutional system.

Key words industry-education integration; industrial colleges; group image characteristics; Jiangsu

Author Li Juyin, associate professor of Jiangsu Argi-animal Husbandry Vocational College (Taizhou 225300); Zhao Jingjing, lecturer of Jiangsu Argi-animal Husbandry Vocational College; Li Xin, Gui Wenlong, Liu Mingsheng, Zhang Jian, Jiangsu Argi-animal Husbandry Vocational College