简笔浓墨的林曦明:民间艺术,是他一生的“底色”

金莹

上海康城,冬日的阳光穿过满满一阳台的植物,落在宽大的书桌之上,投下斑驳的剪影。河豚鼓着肚子在阳台的鱼缸里悠然地游来游去,“汩汩”的水声时不时打破室内的静谧。客厅里悬挂着的,都是画家的心爱之作,江南的山水风物在墨色里荡漾,渲染出一片自在的天地。墙上挂着的字里,有牧童短笛,有竹雨秋风,一个“雨”字,比寻常的写法多了两点,就是一场春雨下在笔墨里,淅淅沥沥的水意顿时弥漫开来,一个氤氲的江南就这样在纸上盎然而生了。

97岁的林曦明穿着中式对襟的大袄,起身沾墨,下笔沉稳。他缓缓写下艺术感悟“现代意识,民族精神”“向民间学习,艺术要表现生活”,写着写着兴头起了,笔锋一转,寥寥数笔,一头卧牛便跃然纸上。画完一头牛,他似乎还不满足,又意犹未尽地在牛首之上点上几点,便是疏落的在春风中摆动的柳枝,柔软地拂过人的心尖。

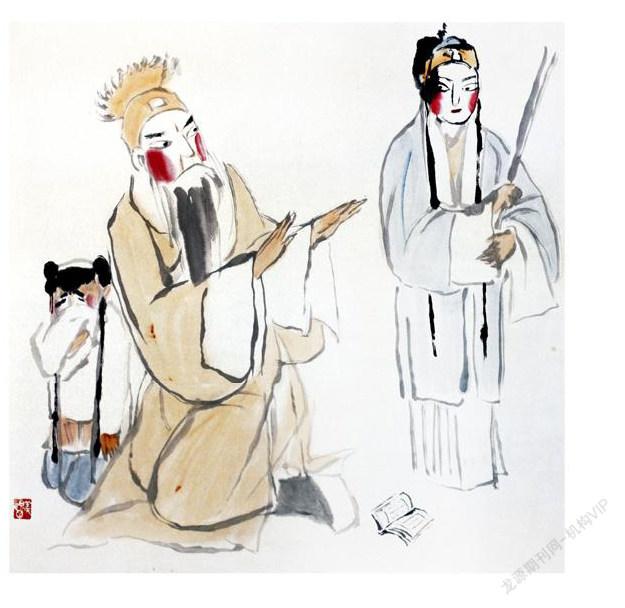

作为20世纪50年代成长起来的海派代表画家之一,林曦明的中国画博采文人画、民间画以及西洋画精华,独辟蹊径,以水墨大写意作江南山水,笔墨豪放而意境清新,简朴厚重而有浓郁乡土气息。“妙兼南北,秀不乏雄”,画家方增先曾这样评价林曦明的中国画,“他的人物画,既得梁楷减笔人物的精炼洒脱,也颇得关良戏曲人物的朴实稚拙,特别是一些表现乡村生活的人物显得妙趣横生,充满了浓郁的生活气息。他的山水画,受黄宾虹、林风眠的影响,却又不囿于一家一派,而是从表现生活感受出发,构图减省,喜用大笔头的湿笔浓墨凝练画意。他因早年从事剪纸艺术而追求中国画的简捷明快和装饰化的意趣。在海派画家中,他以简笔大写意的山水而自立面目,丰富了海派绘画的艺术风貌”。

生于浙江,长期工作生活于上海,以简笔浓墨出之的林曦明笔墨里,承传的是海派绘画的神髓,有着海派画家的韵致与风范,又别有一番不拘一格的现代气息。“在某种意义上,他跳出了海派囿于一隅的局限性,他的艺术成就,正在于20世纪80年代和整个中国画变革求新的时代精神融为一体。”有评论这样说道。

“乌牛山人”的画里江南

江南好,风景旧曾谙。每个人的记忆最深处,总是藏着一个故乡。而林曦明的故乡,是可以一生入画的“好江南”。对于96岁的他来说,即使许多过往已然淡灭如烟,但童年记忆依然清晰如昨。

书写时,落款“乌牛镇西山村人乌牛山人”写得纯熟无比,因为家是无论何时都不会忘记的地址。画过许多姿态各异的墨牛,问他为什么这么喜欢牛,他回答“我小时候放过牛啊”,臉庞上缓缓升起一股天真而深切的怀念。墨牛上那个横吹短笛的小童子,或许就是童年时的他。

问及民间艺术对创作的影响,他开始陷入回忆。“我们那个时候要扎龙灯,那么长,那么宽,一扎就是好几个月。”他用手比划着给我们看,一连说了好几遍,把流程细细数来。要制作数米长的龙灯,要剪纸,要贴花,还要在亮灯处贴上戏曲里的人物。等龙灯制成,入夜后燃起蜡烛,就是流光溢彩,天上人间。彼时正是一年里最富足轻松的时间,顽皮的孩童们跟着龙灯行进的队伍追逐嬉闹,热闹非凡。而少年时的林曦明,不知会怀着怎样的心情,看着乡人和伙伴随着自己参与制作的龙灯,迎来一年又一年的新春。

正是在剪纸、龙灯、牧童的短笛和江南的风雨中,林曦明获得了最初来自生活的艺术滋养。他的家乡隶属浙江永嘉,位于永嘉乐清交界,历来是民间石刻艺术、木雕艺术和剪纸艺术的发达之乡。受身为民间画匠的父亲的影响,林曦明从幼年就开始喜欢画画,临摹了不少《芥子园画谱》《醉墨轩》《钱慧安画谱》中的作品。后来,少年的他随父亲学艺,在走乡串村的日子里,协助父亲作壁画,画漆画,给散落在各处乡村的戏台描漆画栋,也穿巷入室,进入到不同的人家,绘制生活器具,画祖先像等。在正式跟随人生的第一位导师、温州古典人物画家苏昧朔先生学习之前,乡间庙宇的壁画、戏台上的装饰画,直至民间生活器具上的金漆彩绘,都不拘一格地成为滋养林曦明艺术生命的源泉。

“长期以来,我从民间汲取艺术营养,才使自己成长为一名画家。从民间艺人到专业画家,又从不识字到大学教授,我依靠的就是扎根传统艺术,走表现江南乡村生活的探索道路,我就是在乡村学艺中长大的。”在曾经的一次访谈中,林曦明这样说道。“幽幽三百里”的楠溪江,“云漠雨濛,幽奇险峭”的雁荡山,朴素温润的乡村生活,都是他此后在中国画中一遍一遍描摹不尽的景色。也正是江南风物与江南日常,共同熔铸了林曦明的艺术风骨。

从乡间生长起来的林曦明,在一生的艺术探索之路上,始终念念不忘民间艺术对自己的滋养。“我们要向前人学习什么?人们以为学国画就是把宋元明清各家吃透就是了,我看还得包括民间美术,如永乐宫、敦煌壁画、汉画、石刻、木雕、漆画、剪纸都可以吸收,使作品富有人民性。民间美术的造型能力,远远超过文人画。健康、质朴、无拘无束、富有生气。”他曾这样说过,也是这样做的。在后来的岁月里,他的足迹遍布大江南北,采风,写生,在广阔的生活中寻找各式各样具有独特中国审美的艺术形式。

物以类聚。林曦明尊敬、喜欢的师友,往往志趣相投,也喜欢“民间”,比如林风眠。“建国初期,不少人不承认林风眠的画是中国画,而是西洋画,其实是他对中国画最早突破,是真正的创新的中国画。我与他是忘年之交,他在上海时我经常去看他,有时一坐就是半天,一看作品就是上百幅,甚至拿起画笔,亲自为我讲授画艺指点创作。特别令我难忘的是,尽管他饱吸洋墨水,却再三告诫我,中国艺术家要立足世界艺术之林,一定要向民间寻找艺术之源。”林曦明回忆。

于是,那个水气氤氲的江南,以及在这片江南的水土上生长起来的民间艺术,成为林曦明一生的“底色”。美术评论家薛永年认为林曦明是“齐白石、林风眠之后一个最善于向民间艺术寻根而卓然有成的名家”,说他是“自觉向民间美术探寻”,“诸如青铜艺术、彩陶图像、汉画像石、原始岩画,都成了他参悟艺术真髓有选择地集古今中外之成的摇篮”,并最终助他在山水画革新中走向了文人艺术的民间化,西洋风格的中国化,传统山水的现代化。

传统为友,简笔浓墨山水的“变”与“不变”

在早年讲述创作理念的一篇文章中,林曦明这样写道:“生活为我师,传统为我友,自己能走路,不是跟着走。画好中国画一是生活,二是传统(包括书法、诗词等)。生活最为重要。有生活的作品才有生命力。有生活才能出真意,有感而作,不是玩弄笔法。而传统是指笔墨的继承,传统是为生活服务的。”

如果说,丰富广阔的乡村生活和质朴的民间艺术为林曦明的艺术创作打下了一个“江南”底色,那么,他对中国传统绘画技艺的吸收和继承,则开启于第一次拜师之旅。

1942年,林曦明经人介绍后来到温州,成为古典人物画家苏昧朔的入室弟子。正是师从苏昧朔的经历,让林曦明在真正意义上打下了人物画的造型基础。在老师的指引下,他临摹了许多古画和小说中的人物绣像,兼习书法和诗词。“那几年里,我对文人画特别是对明朝四大家与清代的石涛、八大山人做过深入系统的研究和临摹,并结合苏先生的画法,着重攻习人物画。他时常教我诗文,如《唐诗三百首》《古文观止》等,还进行书法练习。与苏先生在一起的日子里,如同读高中、大学,从而打下扎实的中国画和中国传统文化的根基。”林曦明回忆。

诗书画兼修的经历,让中国传统文化在林曦明的绘画生涯中扎下了深厚的根基。再到后来,他从浙江调到上海,有了更多创作机会,也遇到了一生中的诸多良师益友,从此开辟了更广阔的天地。“因工作关系,我有机会认识了贺天健、王个簃、唐云、关良、林风眠等名师大家,受益匪浅。我还拜王个簃先生为师,学习花鸟画。”在此过程中,他又广泛学习了石涛、八大、吴昌硕、齐白石、黄宾虹的作品,同时研究现代绘画。没有学院既定规矩约束的林曦明,毫无障碍地吸收着一切有助于自己成长的绘画知识和技巧,古与今、中与外、民间与书斋、乡村与都市,各种看似不可调和的艺术元素,共同融入了他的创作。

“艺术贵在创造,学习传统不是重复历史,更不是做傳统的奴隶。所谓继承传统,特别是要继承那些有志之士所开创的道路而未曾完成、未曾走下去的传统、技法,这才是发展了的传统。”“要把文人画与民间画构通。还要向西画学习,学习它们的长处,如用色、用光、大块面的用笔用色等等,艺术上的‘路子越宽、天地越大。博采众长,为我所用。”他这样说,且这样画。

广阔丰富的艺术实践带来了深入的艺术思考。也是从20个世纪70年代开始,林曦明在创作实践中更加注重现代意识、民族精神。由于在创作上获得的成就,因缘际会之下,他被调入上海中国画院。“我到上海中国画院也是有故事的。1972年美国总统尼克松访华,领导指示上海画家为锦江饭店等六家大饭店作布置画。记得有朱屺瞻、应野平、唐云、王个簃等参加,我也从干校调回来参加创作。任务完成后,我被分配到上海中国画院了。这是我人生的又一大转折,在这里有了许多学习的机会,是一个很好的平台。”林曦明笑着回忆。

而20世纪七八十年代,正是一个对传统中国画提出质疑、否定并孕育着中国画大变革的时期。中国画一方面在回归传统,另一方面则在反叛传统,现代水墨概念由此提出。就在这时代的浪潮中,作品中带着江南水色和生活气息的林曦明,成为当年海派画家中一个面目较新的山水画家。“作为20世纪50年代成长起来的海派画家,林曦明先生在传承着海派绘画流风遗韵的同时,也面临着那个时代所特有的不同于先辈的艺术命题。表现现实生活和传递时代精神,既是新中国提倡的文化艺术观念,又是历史赋予林曦明先生这一代中国画家的艺术使命。而林曦明先生正是在表现新中国的山河新貌与塑造现实人物形象的过程中,形成并展现出自己的艺术才气、艺术个性与艺术风采。”2007年,“林曦明从艺70周年回顾展”在上海召开,时任上海博物馆馆长的陈燮君的一段话,非常精准地概括了时代赋予林曦明这一代画家们的历史使命和艺术特色。而林曦明的《杨梅时节》《太湖之歌》和《洞庭橘子红》等中国画,也深深地留在一代人的集体记忆里。

后来,简笔浓墨山水成为人们识读林曦明山水的一个符号。“也许,正是处于这个大变革的时代,林曦明简笔浓墨山水所凸显的视觉形式、所具有的替代皴和线的具有现代水墨特征的中国画探索才能被现代性的审美价值所肯定。毫无疑问,林曦明简笔水墨个性的形成不仅是他个人从传统走向现代的标志,而且也是那个时代精神与艺术思想的体现。”评论这样写道。

剪纸艺术的生活气息和时代精神

作为一名全才的艺术家,林曦明的山水、花鸟、人物、书法、剪纸样样精通。而谈及林曦明的艺术人生,不得不提的是他在剪纸上的卓越成就。

“对于林曦明个人来说,剪纸既为他带来了艺术的声誉和影响,也成为他走向艺术腹地的风向路标。因为他在剪纸中的艺术追求和某些艺术风格的雏型,都直接影响了他以后中国画个人面目的形成。”在评价林曦明剪纸艺术风格的文章中,有评论家这样写道。“他的剪纸艺术基本代表了20世纪五六十年代民间美术的发展新水平,他将传统的具有民俗程式的剪纸,变革为一种可以表现现实生活、体现时代精神的新剪纸。”

表现现实生活、体现时代精神的新剪纸,是《劳军》《市上归来》《不误农时忙春耕》《姑嫂上冬学》和《丰收时节》等表现的农村新生活的作品。从小接触到浙江乡间的剪纸的他,参加土地改革时又被延安的木刻剪纸吸引,其融会贯通的剪纸作品不仅具有时代特征,且兼备江南水乡的细腻温婉和西北高原的质朴粗犷。新鲜的社会,新鲜的生活,新鲜的题材,新鲜的表达,让林曦明的剪纸一下受到各方关注。1954年,他的剪纸作品《纺纱》《送饭到田头》《放鸡》等参加了浙江省第一届美术作品展览。因创作成绩突出,被调任浙江省文教厅创办的《新儿童报》美术编辑。不久后,他又被调到上海《新少年报》社任美术编辑,再后来又进入少年儿童出版社。从此,西山村曾经的小牧童、小画匠林曦明踏上了上海滩,闯出了自己的一片天地。

中国画和剪纸虽是不同门类的艺术形式,但最终在林曦明身上达到了某种殊途同归。剪纸的艺术追求影响了林曦明中国画个人面目的形成。比如,林曦明在剪纸中表达的热烈的现实生活,也是他中国画的重要题材。他还将民间年画和剪纸融入到中国画里,《炼钢工人》《顾客去后》《田间休息》《桑荫种瓜》等简练而概括的人物画,就是受了剪纸造型的影响。

“他在剪纸中追求的外粗内秀,正是他中国画粗犷豪放的笔墨和秀润温婉的内蕴的体现;再比如,剪纸所要求的简练概括的语言,也正是他中国画刚健简达的风格;还比如,他在剪纸中表现出的乡土情感,无不构成他在中国画人物与山水里表现出的主题。”评论如是写道。

“因为我来自民间,中国画受剪纸艺术的影响较为明显。你看我的《秋收图》,两个人物造型和线条是从我的剪纸《麦收季节》中演化而来的,带有明显的剪纸风格,讲究力度,线条粗犷。”“我的剪纸,就是有和别人不一样的地方”“别人不敢这么画”……翻开厚厚的画集和剪纸集,林曦明向我们介绍起自己的得意之作,言语之间有一种天真的自得与乐趣。这位97岁的老人,依然深深沉浸在自己的艺术世界里。

林曦明用一生探索完美自己的艺术追求。“可以说,他几十年在宣纸上不动声色地完成了中国山水画的极简主义探索。这就是他自己说的‘余不为传统笔墨所拘。同时难能可贵的是,如此深刻而巨大的画风变革却依然保持着中国画的血脉神气。这也就是林先生在自己的绘事生涯中倾心追求的‘现代意识和民族精神的艺术大目标。”评论家毛时安这样说道。

何谓“现代意识”,何谓“民族精神”?对此,林曦明有过自己的解释。“所谓现代意识,即是画是给今天的人看的,传统是进入的基础,但不能拘泥于传统,所以画作要中西结合;所谓民族精神,就是不能丢掉传统,传统中有很多东西值得借鉴和深挖。”大道至简,融汇一生创作经验的言语质朴无华,却依然可以给予今天的艺术创作以深刻的启示。