左心室四级导线及Smart Delay对心脏再同步治疗安全性影响

孙红梅,石秀英,李飞,曹杰,赵江,高峰

心脏再同步治疗(CRT)是利用顺序来起搏心房和左右心室,纠正左右心室机械收缩失同步,是目前难治性心力衰竭(心衰)治疗的有效方式之一,应用心脏再同步治疗能够改善患者生活质量及提升心功能,降低死亡率与再入院率[1]。研究表明[2],2017年ESC指南虽将CRT作为心脏不同步慢性心衰的适应症,但仍有30%的患者通过CRT治疗后效果欠佳,无CRT反应,且术后出现并发症。因此学者们推荐应用左心室四级导线及Smart Delay对心脏再同步治疗,以减少并发症,提升心功能[3,4]。本文选取我院行心脏再同步治疗的30例患者为研究对象,报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象选取延安大学附属医院于2018年1月至2019年12月行心脏再同步治疗的患者30例,按病情分为双极导线组(n=10)与四级导线组(n=20)。入选标准:所有患者均符合《心脏再同步治疗慢性心力衰竭的意见(2019年修订版)》[5]的CRT适应症;均为首次植入;为非缺血性心肌病或缺血性心肌病患者;对本研究知情并签署同意书。排除标准:不符合CRT/CRT-D植入适应症;不能配合治疗与随访。其中双极导线组中男性6例,女性4例;年龄36~65岁,平均年龄(43.27±3.54)岁;四级导线组中男性13例,女性7例;年龄40~67岁,平均年龄(42.38±3.65)岁,两组一般资料比较,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法患者均行锁骨下静脉穿刺,穿刺成功后,将起搏器置于胸大肌浅表,长鞘进入冠状静脉后入近中段,逆行冠状静脉造影显示冠状窦及其分支。血管造影显示30例患者均有较长的靶血管,视觉长度>55 mm,符合左室四极导联植入术要求。根据血管造影结果,将左心室导联插入靶静脉,对使用传统双极导线者,依次测量10个起搏电极的起搏参数,根据起搏阈值和膈神经刺激选择最终靶静脉,确定左心室电极的最终起搏载体位置。右心室导联置于右心室心尖或右心室间隔部,右心房导联置于右心耳。拔出长鞘后,固定电极丝,连接脉冲发生器,止血后逐层缝合伤口。将植入有Smart DelayTM计算功能的四级导线心脏在同步治疗的20例患者分为两个亚组,CRT优化组和常规优化组(每组各10例),分别行CRT自动优化与常规二维超声及多普勒等优化。

1.3 观察指标观察并比较两组患者的左室导线植入情况,包括置入时间、左室起搏位点、靶血管位置、可选择向量及靶血管长度。术后分别对患者进行随访,观察并记录患者心功能情况、CRT有反应、NYHA心功能分级、QRS波时限、LVEDd(左室舒张末期内径)、LVEF(左室射血分数)及并发症发生情况。

1.4 统计学方法采用统计学软件SPSS 23.0进行数据分析,计数资料以(n,%)表示,进行χ2检验;计量资料以符合正态分布则用均数±标准差()表示,多组间比较采用t检验;以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者左室导线植入情况比较两组患者置入时间、左室起搏位点的基底段与中间段、靶血管位置、靶血管长度比较(P>0.05),两组心尖段左室起搏位点、可选择向量比较(P<0.05),表1。

表1 对比两组患者左室导线植入情况

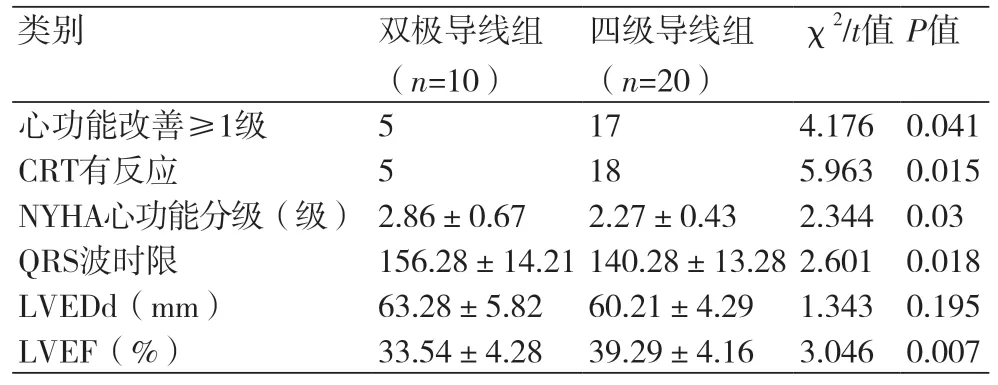

2.2 两组患者术后6月随访比较两组术后6月随访发现,心功能改善、CRT有反应、NYHA心功能分级、QRS波时限、LVEF比较,差异有统计学意义(P<0.05),LVEDd比较(P>0.05),表2。

表2 两组患者术后6个月随访结果对比分析

2.3 术后随访1.5~2年并发症情况比较术后1.5-2年随访发现,双极导线组患者膈神经刺激1例,电极脱位1例,阈值增高2例,心尖起搏等不良1例,其并发症发生率为50%;四级导线组患者:膈神经刺激1例,电极脱位0例,阈值增高0例,心尖起搏等不良1例,其并发症为10%,双极导线组并发症发生率明显高于四级导线组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.4 Smart Delay自动优化组与常规超声优化组不同时间随访比较Smart Delay自动优化组与常规超声优化组患者术后1月、3月、6月、1年随访的左室阈值、CRT有反应情况、NYHA心功能分级对比无明显差异(P>0.05),表3。

表3 两组患者不同时间随访结果比较

3 讨论

在心脏再同步治疗中,左室四极导线可经起搏心底、植入心尖,在最大程度上选择理想起搏法治,增加左室导线的稳定性,并可避免出现膈神经刺激(PNS)等传统导线植入困难,避免心尖部起搏,选择更加理想的左室起搏点[6,7]。与常规双极导线相比,左室四极导线能解决隔神经刺激、起搏阈值增高、心尖起搏等不良并发症,但增加CRT的反应性能有待进一步研究[8,9]。

本研究结果显示,两组置入时间、左室起搏位点的基底段与中间段、靶血管位置、靶血管长度比较无差异(P>0.05),心尖段左室起搏位点、可选择向量比较差异显著(P<0.05),由此证明,左心室四级导线能避免心尖部或低间隔左室起搏位点,增加可选择向量。相关研究显示[10],左心室起搏位点在心室激动的最延迟部位,通常左心室后的基底段,但临床操作会因起搏阈值过高、PNS和冠状静脉血管条件差,导致电极无法固定在更好的靶血管上。而左心室四极导线有4个电极串联,能避免PNS[11],选择较低起搏阈值,能更好的进行起搏位点选择,与本研究结果相符;对两组在术后6个月随访发现,心功能改善情况、CRT有反应、NYHA心功能分级、QRS波时限、LVEF对比差异显著(P<0.05),LVEDd对比无差异(P>0.05),由此证明术后通过程控最短的QRS波作为CRT可行性和有效性。本研究通过术后程控双心室的起搏得到了QRS波的最短参数,并证明了QRS时限是临床CRT获益的一项重要指标;术后1.5~2年随访发现,双极导线组并发症发生率明显高于四级导线组(P<0.05)。王毅博等在Mate分析中发现,四极导线比传统双极导线更能够减少患者的并发症情况,与本研究结果相似;Smart Delay自动优化组与常规超声优化组患者术后1个月、3个月、6个月、1年随访的左室阈值、CRT有反应情况、NYHA心功能分级对比无差异(P>0.05)。相关研究表明,左心室四极导线有着多起博位点选择优势,且在CRT自动优化下,能更好的避开心肌瘢痕组织起搏,改善心室收缩,进一步加强CRT的临床效果。本研究对比差异不明显,可能是因数据量少,还需进一步加强研究。

综上,左心室四级导线对患者心脏功能与安全性明显高于双电极导线,CRT自动优化与多普勒、常规超声二维优化无显著差异。